介助者を中心に職場が一丸となって支える

-初めて障害者を雇用する会社で知的障害者2名が定着-

1. 企業理念

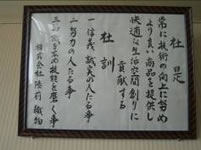

当社の障害者雇用に対する姿勢は、羽生社長直筆の社訓「信義・誠実の人たる事」によく表れている。

社長は、「急がば回れ」タイプであり、「生き馬の目を抜く」時代にあっても、一歩一歩大地を踏み固めながら進む経営スタイルを貫いている。しかし、気がついたらすでに3社の社長となっており、総従業員数は、300人になろうとしている。

2. 障害者雇用の経緯

(1)平成17年、前職の銀行員時代に障害者とかかわりがあった小野健夫さんが当社の総務部長に就任した。当時、障害者が1人もいなかったが、小野部長は障害者雇用の社会的責任を社長に訴えて、一度に知的障害者2人(うち1人は重度障害者)を雇用した。

2人とも、すでに3年目を迎えており、定着化も成功して一気に法定雇用率を達成した。

(2)小野部長は、アイロン掛けが高等養護学校の実習教科となっているので、仕事のメインであるカーテンのアイロン掛けは、大丈夫だろうと考えていた。また、カーテンをたたむ仕事も繰り返し教えれば十分できると感じていた。さらにアイロン掛けもたたむ仕事もペア作業であり、指導しやすいし、安全面の目配りもできると考えた。

高等養護学校の先生の熱心な勧めもあった。また、先生は、特に重度障害の生徒については、性格・能力等、詳細な情報を的確に伝えてくれた。その障害者は何ができて何ができないのか、その障害者ならこの仕事ができると、障害者に合った受け入れ職場を見つけ出すことができれば障害者の雇用、定着はかならずうまくいくと、小野部長は考えた。

しかし、初めて採用する障害者が適応できるかどうかで今後の雇用がスムーズに進むかどうかが決まってくる。小野部長は、受け入れの不安が少なくなったとはいえ、「トップバッターはかならず出塁させなければならない」と、受け入れ職場の反応を見るため、トライアル雇用や職場実習を活用して、さらに万全を期した。

受け入れに自信を深めたところで、羽生社長に採用をお願いした。いきなり2人を採用するのは社長も不安があったと思われるが、二つ返事で了承した。これは小野部長の日ごろの仕事ぶりが社長に評価されている賜物。このように障害者雇用を促進するためには、周到な準備は勿論必要であるが、トップと採用担当部門の信頼関係がしっかりできていることが決め手となる。

3. 定着のポイント

(1)介助者に適任者を得たこと

障害者雇用が初めての会社で、いきなり2人の知的障害者、しかも1人は重度障害者であるにもかかわらず、2人とも入社3年目も半ばを過ぎ、安定した雇用ができている。

その要因は、小野部長という障害者に理解があり、社長の信頼の厚い人を得たこと。また、障害者の定着のために、障害者の仕事・生活等すべての面倒を見る介助者をつけ、その介助者に金田美知子さんという、これ以上ない適任者を得たことである。

金田さんは、仕事の指導ばかりでなく、母親のような目線で、しかも障害者の気持ちになることができ、生活や健康面、心の微妙な変化も見逃さないで適切な対応をしている。金田さんの模範的な対応は、周囲の人たちにも好影響を与えており、今では職場全体が一丸となって障害者を支えており、金田さんが休んでも周囲の人が十分代行できるまでになっている。

(2)日誌には障害者雇用のポイントがぎっしり

金田さんは、特に、重度障害者の日々の問題点や成長について日誌をつけて、小野部長にアドバイスを受けている。その内容を見ると、随所に知的障害者を雇用する上で大変参考になることが書かれており、一つひとつなるほどと、うなずかされる。

そのいくつかを以下にご紹介して参考に供したい。カッコ内は筆者。

①「注意をしても返事がないので、わかったのかわからないのか・・・。何度言っても「おはよう」の挨拶が返ってこないのでがっかりする。しかし、挨拶を返せないのがA君のハンディキャップなんですね。特に、忙しくなってくると、ハンディキャップを持っていることを忘れている自分に気付きハッとする。私が定年までには、A君が挨拶ができるようにしたい。じっくり育てていきたい。」

(A君は「挨拶しない」のではなくて、「ハンディキャップのために挨拶がうまくできない。」と、ハンディキャップを認識した上で指導していることがポイント。とかく健常者はこのことを忘れてしまいがちである。

また、金田さんは、根気よく毎日同じことを繰り返し教えている。この根気の“気”は、知的障害者を育てていく上では欠かせない大きな“木”である。)

②「長い目でみたら口をきかないことは、おしゃべりが多くなくてよいことなのかもしれない。自分のペースで仕事をしても、それなりに会社に貢献していればよいと思うことも大切。アイロン掛けはとっても上達しているし、重い物も嫌な顔ひとつしないで運んでくれる力持ちではないか!」

(取材中、小野部長もよく口にしていたが、「注意することは大切であるが、よい点を見つけてほめることはもっと大切。」知的障害者の成長を、日々の“点”で見るのではなく、数ヶ月、数年といった“線”で見ると、歩みは遅いが着実に前進していることを実感するようである。)

③「アイロン掛けは自分一人でマイペースでやりたいようだが、一人ではまだ間違いがある。お金を稼ぐということは、自由気ままにやってできることではない。仕事の厳しさも教えたい。」

(「わがまま」を許してよいことはない。労働災害や製品事故につながってしまう。また、周囲の協力を得られなくなり、本人のためにも決してよいことではない。ハンディキャップの部分以外は、健常者と同じように対応することが基本である。)

4. 作業するに当たってとくに配慮した点

インテリア関係の仕事なのでミス、汚れ、シワ等を見逃すと、クレーム、返品、作り替え、生地の買取り、結果的に納期にも間に合わなくなる。そのため顧客に多大なご迷惑をおかけすることになり、信用を失ってしまう。

当然のことであるが、障害者のやった仕事であるからやむを得ないという訳にはいかない。また、甘えは本人の成長を妨げることにもなる。常に迅速、正確を厳しく求めている。

5. 労働意欲・作業態度

十人十色であり、知的障害者も健常者同様いろいろである。軽度の知的障害者は、どこが知的障害者なのか理解できないほどであった。

仕事も挨拶もきちんとできて、少し難しいものは別として、一般的に知的障害者には難しいと言われている自己判断までできる。普通自動車の免許も持っており、車通勤をしている。あまりに健常者と変わらないため、ここまで言えば大丈夫だろうと、指示が不十分であったため、入社当初は加工ミスも多かったが、今はほとんどミスがない。「健常者」と言ってよいほどである。

一方、重度の知的障害者にそういうことを要求することは厳しい話で、対人関係が苦手で、職場になかなか打ち解けられず、まだ、上司、同僚に対しての挨拶、返事、報告が十分でない。また、健康状態が悪いのに、それを言えなかったために職場で倒れてしまったこともあり、残業は、夜8時までとしている。平素の周囲の目配りは欠かせない。

しかし、会社にとって一番大切な“アイロン掛け”は、学校で技術を習得してきており、戦力化するまでに多くの時間は要さなかったし、きちんとできるようになってきている。

6. 今後の課題

(1)親がいなくなり一人になる時までに、自立して生活できることが最終目標である。幸い当社では、希望者全員が65歳まで働くことができる。2人とも65歳まで働き続けることを目標にがんばってほしい。

なお、現在、重度障害者の通勤の送迎は母親がやっているが、いずれ独り立ちする時に備えて、通勤方法も考えていかなければならない。

(2)当社は、高齢者、知的障害者にできる仕事が多いので、今後もより多くの障害者を雇用したいと考えている。しかし、現況は建設関係の不況により、カーテンも減産となっており、難しい状況下にあることは残念なことである。

執筆者 : ヒューマン・リソーシズ・コンサルタン 北村 卓也

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。