「利用者」が「職員」になった!~初めて障害者を雇用した障害者施設~

- 事業所名

- 社会福祉法人せせらぎ会

- 所在地

- 栃木県壬生町

- 事業内容

- 入所更生施設を中心に、利用者の生活の充実と地域生活への移行、及び在宅の障害者への福祉サービス提供

- 従業員数

- 74名

- うち障害者数

- 1名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 1 建物管理・環境整備全般 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要

昭和37年、理事長である松野幹が東京の私有地を処分し、それを財源として栃木県下都賀郡壬生町に土地を購入、寮舎を建設し、11名の障害児を受け入れたのが社会福祉法人せせらぎ会の始まりである。

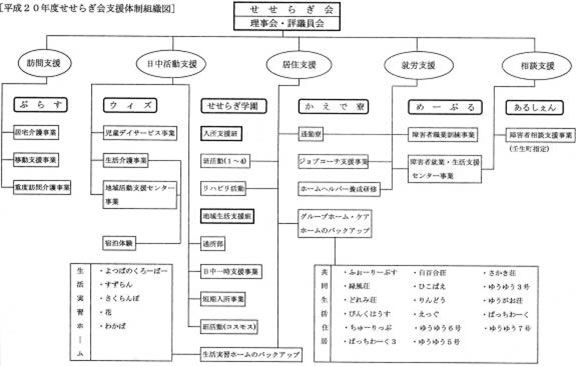

平成20年現在では、せせらぎ学園(知的障害者入所更生施設)を初めとして、かえで寮(知的障害者通勤寮)、生活介護・地域活動支援センターウィズ、とちぎ障害者就業・生活支援センター「めーぷる」、ホームヘルプサービスぷらす、グループホーム(壬生町・宇都宮市内に17箇所)、短期入所事業など、様々な福祉サービス事業を展開するようになった。今後も栃木県の障害者福祉の一端を担う存在として、より地域と密着し、地域に貢献できる福祉サービスの提供を目指している。

2. 障害者雇用取り組みの経緯、背景

(1)雇用の経緯

平成元年に初めてのグループホームを立ち上げ、以降毎年のようにグループホームを開設し、施設から地域への送り出しを行っていたり、県内で初めてあっせん型障害者雇用支援センター(現・とちぎ障害者就業・生活支援センター「めーぷる」)を開設したりするなど、障害者の社会参加に力を注いできたこれまでのせせらぎ会の取り組みを考えてみると、今まで障害者を雇用していなかったことがむしろ不思議なことのように思えてくる。

要因としては、単純にそれまでのせせらぎ学園の求人に、障害者が応募してくることがなかったということもあるが、それ以上に「施設から出て地域にこそ障害者の働く場所がある」という職員の強い思いが、逆に施設内での雇用の可能性ということに意識を向けさせない、いわば盲点となっていたということが挙げられる。

今回Aさんが採用されたかえで寮では、職員は、本来の業務である利用者の就労・生活支援業務の他、寮内の清掃業務などや、グループホームのバックアップなど、様々な内容の業務を兼務で行っている。

かえで寮内の管理業務(清掃・環境整備など)は担当の職員がひとりで行っていたのだが、その職員が休みの場合は、他の職員が業務の合間に行わなければならず、本来担当している業務に支障をきたすこともあるなど、その対応が問題となっていた。そのため本来の業務を円滑に進めるためにも、管理業務を補完する人員の補充が検討されていた。

宇都宮市内にある同法人のグループホームに入居するAさんも、ちょうどその時期に求職中であった。Aさんはかえで寮に入寮していた経験があるため寮内のことについてはよく理解しており、かえで寮で働きたいという本人の希望もあったため、採用されることとなった。

(2)勤務形態

・待遇…パート職員

・勤務時間…9:30~16:30(内、休憩時間1時間)

・休日…金・土・日曜日の週3日。

・給与…他のパート職員の給与に準じる。

3. 取り組みの具体的内容

(1)Aさんについて

Aさんは昭和30年生まれの53歳、男性。

痛覚が鈍く、日常生活上問題があるほどではないが左半身に軽度の麻痺があり細かい作業は苦手である。そのほか、視覚障害もあり、危険認知は可能であるが両眼の和が0.2以下のためほとんど見えていない状況である。知的には軽度の障害であるが、重複障害のため療育手帳はA2となっている。

在宅で、中学校卒業後29年間、パン製造会社で材料の投入等の作業を行っていたが、平成13年に事業縮小によりリストラされている。栃木障害者職業センターから、生活面を整える意味で福祉施設利用の勧めがあったこともあり、かえで寮利用となる。

その後も再就職を希望していたが、なかなか就労には結びつかず、日中はボランティアに出かけたりしてすごしていた。

性格は穏やかで礼儀正しく社交的であるが、心配性でこだわりが強い一面も見られる。

(2)定着への取り組み

Aさんは、平成20年4月1日からかえで寮の職員となり、現在は寮内の清掃作業や敷地内の除草作業といった環境整備の他、電球、電池の交換などといった簡単な寮内設備の管理、昼食時には職員の給食の配膳や後片付けの手伝いなどを行っている。

かえで寮で勤務するにあたっては、まず初めに寮内の管理を行っている職員の1日の業務を元に、Aさんの日程表を作成した。その日程表に従って、最初は本人が職員と共に業務に就き、必要に応じて声かけや業務内容の調整などを受けることで、より本人が適応しやすい環境づくりを目指した。

Aさんがかえで寮を利用していた経験があり、そういった行程は比較的スムーズに経ることができた。

また、仕事を覚え、作業に確実性が出てきた段階で、徐々にその仕事を本人ひとりに任せるようにすることで、1人で出来る作業を増やしていった。覚えたこと、気付いたことをすぐにメモするAさんの真面目で仕事に対して積極的な性格もあり、採用から6ヶ月がたった現在では、草が伸びていたら草むしりをしたり、玄関が汚れていたら玄関を掃除したりと、寮内の状況に応じて自分で判断し、優先順位をつけて作業を行えるようになり、1人でも問題なく1日の作業をこなせるようになっている。

(3)障害に応じた配慮

視覚障害があり、掛け時計の清掃や電池交換など、高所や足元が不安定な所での業務については危険が伴うため、一度他の職員が掛け時計を外し、それからAさんが時計を拭いたり電池を交換したりするなどの配慮を行っている。

また、痛覚が鈍いことから、ケガなどをしてもあまり意識せず、化膿させてしまいやすい傾向がある。そのため、切り傷や擦り傷ができてしまったときには職員に報告してもらい、ケガの悪化を未然に防ぐようにしている。

作業の指示などについては、Aさん担当の職員を決め、その職員から一括して指示をするようにすることで、Aさんが混乱したり不安を感じたりせず、スムーズに業務を行えるよう配慮している。

(4)心理的な配慮

以前は、利用者としての立場だった自分が、今度は職員としての立場でかえで寮の業務を行うことに、最初は戸惑いを感じた、とAさんは言う。

かえで寮で働き始めたばかりの頃は、他の職員のように荷物を事務所に置いておくことも悪いような気がするのか、職員が事務所に入って良いと声をかけてもなかなか入ろうとせず、荷物は食堂の隅に置いていた。また、休憩を取ることにも抵抗がある様子で、休憩時間になっても休憩を取ろうとしなかったり、たとえ休憩を取ったとしても早々に作業に戻ってしまったりといった様子であった。

Aさんは言う。「他の職員さんからは休憩時間だから休憩していいよ、と声をかけられるのですが、自分が仕事をさぼっているような感じがして落ち着かないんです」そんなAさんの戸惑いは、周りの職員にもよく伝わっていた。そのため職員間で対応を話し合い、休憩時間にはAさんをお茶に誘って事務所へ来てもらい、談笑を心がけたり、作業中にも気軽に声をかけたりすることで、なるべく気兼ねない雰囲気を作るようにした。今では朝出勤すると、「おはようございます」と元気に挨拶をしながら事務所に入り、他の職員と同じように自分の場所に荷物を置き、それから作業に取り掛かる、といった一連の流れができ、その様子に戸惑いや不安は感じられなくなった。Aさんも「前のような戸惑いや変な緊張は無くなって、今は仕事が楽しいです」と笑顔で話す。

4. 最後に

Aさんの、真面目にどんな仕事でも黙々と取り組む姿勢は、私たち周りの職員も学ぶべきことが多々ある。また、障害者支援の現場に当事者の同僚がいるということは、利用者に対する日々の支援のあり方、しいては職員ひとりひとりの障害者観を見つめ直す意味でもよい刺激となっている。

「確かに、彼らは、仕事を覚えたり、身につけたりすることには時間がかかる。できることも、他の職員には及ばないかもしれない。それでも彼らはちょっとした理由ですぐに休んでしまうようなことも無く、たとえ単調な作業でも黙々と、飽きることなく続けることが出来る。そこが彼らの凄いところであり、雇用者側の立場としても魅力を感じるところである」と、かえで寮主任は話す。

執筆者 : 社会福祉法人せせらぎ会かえで寮

就業支援スタッフ 平山 剛光

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。