企業、就労支援機関、家庭、学校がそれぞれの役割を発揮して自閉症の人の就労を支えている好事例

- 事業所名

- 株式会社アイ・オー・データ機器

- 所在地

- 石川県金沢市

- 事業内容

- パソコン及びデジタル家電周辺機器の開発・製造・販売

- 従業員数

- 557名

- うち障害者数

- 7名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 2 倉庫軽作業、開発補助 肢体不自由 4 開発補助、企画、事務 内部障害 0 知的障害 1 倉庫軽作業 精神障害 0 - 目次

- ホームページアドレス

- http://www.iodata.jp/

1. Aさんについて

特別支援学校高等部の2年生まで卒業後の進路希望は福祉就労だったが、その人の持つ特性を生かすという視点で、企業と就労支援機関、保護者そして学校が協力してサポートすることにより、企業で働きながら成長するAさんの事例を紹介する。

| 年齢 | 20歳 |

| 性別 | 男 |

| 障害 | 知的障害B (雇用対策上の重度知的障害者判定 有) |

| 特性 | 素直で真面目、計算や記憶が得意、聴覚情報より視覚情報の処理が得意、初めての事・場所など未経験の事柄に強い不安感、消極的、指示待ちの傾向 |

2. 特別支援学校在学中の進路指導、雇用に至る経緯

高等部1年次、2年次の保護者の進路希望は福祉就労だった。Aさんは、自分の進路希望について具体的なイメージが持てないこともあってか、希望を保護者や教師に伝えることもなく受け身的だった。

3年次の進路担当の勧めで、一般就労への可能性を探ろうと、ファーストフードの販売という企業に近い形態で作業をしている授産施設での実習を行った。その際、公共交通機関を利用しての通勤が必要であったが、携帯電話の使用と併せて保護者の想像以上にできたことで、卒業後の進路を一般就労へと変更した。

進路担当者が一般就労へのチャレンジをAさんと保護者に勧めたのは、Aさんが素直で真面目な性格であり、ルーチン化された作業を覚えると正確に遂行すること、計算や記号の弁別など得意な分野を持っていることから、Aさんの特性を生かせる仕事をマッチングすることで十分企業で働くことが可能であると判断したからである。

3年次の秋から本格的に一般就労に向けた就職活動を始めたが、チャンスは意外に早くやってきた。ハローワーク主催の「障害者就職面接会」で現在の就労先である株式会社アイ・オー・データ機器の面接に臨み、現場実習を実施することになったのである。在学中に2度の現場実習を行った結果、仕事に対する積極的な姿勢、質問・報告時の声が小さい、挨拶など課題も指摘されたが、箱の組立や部品番号シールの貼り替えなどの単純な作業の正確さ、類似した部品番号や伝票を理解することができたことなどが評価されて2006年4月に採用された。

3. Aさんの仕事の様子と支援

Aさんの採用時の主な作業は、現場実習で行った作業が中心だったが、現在は「入庫製品受付作業」(リストと製品の型名・数量の照合作業)、「受領書仕分け作業」(受領書を伝票の種類・店舗・日付毎に仕分ける作業)、「梱包箱入替作業」(必要に応じて梱包箱を別の梱包箱に交換する作業)、「廃棄選別作業」(シュレッダーおよび廃棄品の選別作業)、「差込準備作業」(添付する用紙を指定の形に生成する作業)と多種多様に及ぶ。

Aさんの就労支援は、在学中の現場実習から障害者就業・生活支援センターのジョブコーチが連携して行った。初めての物事、初めての場面に対して自分で判断をして対応することや抽象的な言語指示の理解が苦手なAさんは、例えば朝礼でどこに立てば良いのか、いつどのトイレに行けば良いのかさえ自分で判断することができなくて、ジョブコーチや従業員に聞きながら一つ一つ覚えていった。ジョブコーチは、徐々にAさんが会社の担当者に聞くことができるようにすると共に、従業員にAさんの特性を理解してもらうよう支援を行った。

表1にAさんと一緒に働く従業員とジョブコーチが行った主な支援をまとめる。

幸いに、Aさんといっしょに働く会社のメンバーは現場実習当時からほとんど変わっていない。Aさんのような特性を持つ場合、難しいことではあるがキーパーソンとなる従業員が変わらないことは、新しい場所での作業や新しい作業などに取り組む際に、本人が安心して挑戦できるという上で重要である。社内での人間関係が安定しているからこそ色々な作業にも取り組むことができると思われる。

表1 《主な支援項目や配慮点と支援内容》

| 主な支援項目・配慮点 | 支援内容 | |

|---|---|---|

| ① | 朝礼の立ち位置 | 朝礼の時間に実際に場所を口答指示 |

| ② | トイレの利用 | 場所とタイミングを本人と決める |

| ③ | 食堂での食事の注文 | 手順を書いて説明、一緒に注文してみる |

| ④ | 健康診断 | 家庭でリハーサルを行う 担当者が一緒に受診しモデリングする |

| ⑤ | 早退届けなどの諸手続き | 手順を説明、一緒に手続きを行う |

| ⑥ | ミスへの対応 | 業務の流れの中で従業員が最終チェックできる体制をつくる |

| ⑦ | 作業理解への対応 | 間違って覚えると修正が大変なため、比較的単純な作業を提供 記号理解や空間認知、計算が得意という長所を生かす作業を提供 |

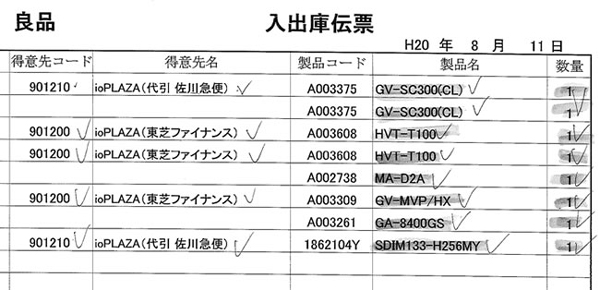

実際のそれぞれの作業の手順や仕方は、実際に先にやって見せる(先行モデリング)や一緒にやって見せる(同時モデリング)によって理解することができた。視覚情報の理解が得意なAさんの特性を生かした支援方法である。現場実習時は作業手順を構造化して(表2)Aさんに示したり力加減などモデリングで理解が難しい作業については手を添えて手や体の使い方を指導したりしたが、比較的単純な作業やAさんの得意な点を生かした作業を提供したため(図1)、ほとんどの作業はモデリングとAさんが理解したかどうかの確認をすることで十分だった。

表2 《作業の構造化の例》

| USBケーブル梱包作業 | |

|---|---|

| ① | アルコールボトルを3回押して布にアルコールを染みこませる |

| ② | シールがついていないケーブルは箱に除ける |

| ③ | USBコードを磨く(3回拭く) |

| ④ | コードを2重に巻く(イラスト図示) |

| ⑤ | 中心部分を針金で止める(イラスト図示) |

| ⑥ | 袋に入れる |

| ⑦ | 袋を押して空気を抜く |

| ⑧ | 袋の口を折ってテープを貼る |

※下線は作業内容をより具体的にした部分

図1 《記号理解や空間認知が優れている点を生かした入出庫伝票による作業(一部)》

4. 保護者の支援

安定して仕事を続けるための重要な要因の一つに家庭の支援があげられるが、Aさんの家族はとても協力的で理解がある。特に就労支援機関と学校と連絡をとりながら予想される課題に対して事前に対応している。

例えば、初めてのことに対して強い不安を抱くAさんにとって、社内健康診断を受けることが大きなストレスになっていた。そこで、ジョブコーチにどのような検査があるかを会社から情報収集してもらい、家庭でリハーサルや検査の手順などの説明を行った。

また、Aさんは自分で小遣いを管理して使うという経験が無かったので、労働と給料の関係や、自分の給料で生活したり楽しんだりするというイメージが乏しかった。給料日には、口座に振り込まれた給料を、現金化してAさんに提示して給料の使い方を話し合い、働く意欲を育てている。

5. おわりに

Aさんの担当者は、ジョブコーチの支援の有効性について家庭状況と本人や保護者のニーズの把握ができると述べている。ジョブコーチは会社や学校からの情報を生かして支援計画を立て保護者へ情報提供している。保護者はジョブコーチや学校のアドバイスを得て、Aさんの不安に対応している。

企業がAさんの特性を理解し、その特性を生かすという視点を基に企業、就労支援機関、学校、家庭が必要なときに適切な役割を果たすことでAさんは企業での就労を通して生活を充実し成長している。

執筆者 : 国立大学法人金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校

教頭 山本 仁

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。