障害者が生き生きと働くことができる職場環境

~地域から期待される店舗作りを目指して~

- 事業所名

- ユニー株式会社

- 所在地

- 愛知県稲沢市

- 事業内容

- 各種商品小売業

- 従業員数

- 18,444名

- うち障害者数

- 267名

障害 人数 従事業務 視覚障害 7 聴覚障害 10 肢体不自由 93 内部障害 33 知的障害 119 精神障害 5 - 目次

1. 事業所の概要

(1)はじめに

障害者雇用に対する社会全体の理解と協力が高まり、これまで就労が困難であった障害者もかなり広範な職場に進出し活躍する姿がみられるようになった。しかし、まだ多くの障害者が就職を希望しているにも拘わらず、職場の確保は困難である。特に、第3次産業といわれる流通やサービスの業種においては、「お客様と直に接する」ことが多いことを理由に雇用に慎重になるケースが多い。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴い、精神障害者の雇用に関して、雇用率制度の適用を受けることとなった。しかし、様々な誤解や、偏見からなかなか精神障害者の雇用が進んでいないのが現実である。

しかし、一人一人が持っている能力や適性を積極的に見つけ出し、作業内容や、作業環境を改善することにより障害者が生き生きと活躍している事例は数多くあり、これは事業所や社会にとって極めて有意義な結果をもたらしている。

今回は、企業の経営方針と、障害者雇用の理念を高い次元で融合させ、積極的に障害者雇用の促進に取り組んでいるユニー株式会社の好事例を紹介する。

(2)事業内容と沿革

ほていや、西川屋といった名古屋を地盤とする衣料系スーパー二社が合併して成立。そのうち前身のほていやは既に横浜に進出していたことから、当初から中京・南関東の二地区を地盤としていた。ほていやは元来呉服店であり、その事業は現在関連企業のさが美が承継している。一方の西川屋は履物店からスタートし、今日のユニーの基礎を築いた。

ユニー株式会社は、中部地方・関東地方を中心に店舗をもつスーパーマーケットチェーンとして成長し、生活全般に関わる全ての分野において幅広い品揃えをした総合小売業として、顧客に高い支持を受けている。

(3)経営方針と、障害者雇用の理念

経営方針に「お客様から信頼され、地域から期待される『新生活創造小売業』をめざす」とある。単なる「買い物の場」の提供だけでなく、地域社会の発展を願い、その責任を果たすことを目指し、育児相談や自治体・教育機関の研修の受け入れ、防火防犯意識の向上活動、災害支援、寄付金活動などの社会貢献活動に積極的に取り組んでいる。その一つの取り組みの中に、障害のあるお客様が快適にショッピングを楽しめる空間や、障害者も生き生きと働くことのできる職場環境を築くことがある。ユニー株式会社では、障害者の雇用の促進に関する法律の遵守を掲げ、各店舗複数名の雇用を進めている。

2. 障害者雇用を進めるための取り組み

ユニー株式会社各店舗においては、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者が快適にショッピングを楽しむことのできる空間、また、障害者の従業員も生き生きと働くことのできる店舗づくりを目指している。そこで、各店舗においては最低1名から2名の障害者の雇用を進めている。

(1)従業員に対する障害者理解の推進

障害者雇用を円滑に進めるためには、障害者を取り巻く従業員の障害者に対する理解や支援が必要条件となる。しかし、障害者に対する無知や、偏見から障害者が職場になじめず、離職に至るケースは多い。特に、今回紹介するような業態では、パートタイマーやアルバイトの在籍が多く、また出入りも激しい。よって全従業員に障害者理解の啓発を行うことは、困難である。そこで、近隣の中学校の特別支援学級生徒の、就労体験実習を積極的に受け入れている。実際に障害者とのふれあいを通して、障害者受け入れの素地が生まれた。

(2)採用の工夫

①産業現場等における実習の活用

障害者雇用は一般に職業安定所からの紹介により、面接で採否が決められることが多い。しかし、健常者に比べ一般的に社会経験が少ない障害者にとって、面接で適性を判断することは難しい。その結果本人と企業とのミスマッチが生まれ、離職率が高くなる。高等部生徒の卒業後の就労のための実習を積極的に受け入れることで、企業にとっても、障害者にとっても納得した形での雇用ができた。幸い労働意欲の高い障害者が多く、雇用につながったケースが多い。

採用基準としては、自力通勤が可能であるか、労働に耐えうる体力があるか。健康面で問題はないか、作業に対しての持続性があるか、等である。

②トライアル雇用の活用

ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3か月間)試行的に雇い、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る。

企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができる。また、企業は、このトライアル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られる。(ただし、要件を満たす場合に限る)労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の本採用などに道が開かれる。

(3)雇用環境の整備

障害者が生き生きと仕事のできる環境を整えることは、障害者の能力や労働力を最大限引き出すことにつながる。このことは障害者本人にとっても、雇用している企業にとってもメリットの大きいことである。

ア 店内の支援体制

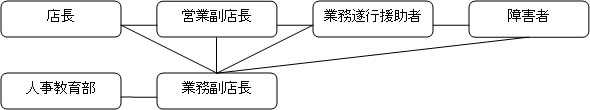

障害者を援助する上司には業務遂行援助者(部門責任者)がおり、その上に営業副店長、店長がいる。また、採用に関しては、業務副店長が店舗の採用窓口となり、ハローワークや障害者職業センター、特別支援学校とのやりとりをする。

また、周囲の労働者が障害者と知らず本人の能力以上の業務を依頼してしまうこともあるため、一緒に働く仲間には、障害について正しく伝えることにより、誤解や偏見を防いでいるとのことである。

イ 業務内容のシステム化

本企業における障害者の従事業務は食品の青果部門である。具体的には青果物の加工、袋詰め、品出し、作業場所の清掃等である。作業内容をシステム化することにより、障害者に関わらず、どのようなアルバイトやパートタイマーでも作業がしやすくなっている。

3. 雇用の実際(ユニーアピタ豊川店の精神障害者の雇用)

本店舗では、障害者の企業就労でも比較的進んでいない精神障害者の雇用の取り組みを行っている。公共職業安定所から紹介されたAさん。入社当初はトライアル雇用制度を活用した。業務副店長が初めてAさんに出会ったときの印象は、とても人当たりが良く、障害を感じさせない明るい人ということだった。ジョブコーチ支援制度を活用し、当初約1ヶ月はジョブコーチが付き添い、職場への定着を量った。入社して2年ほど経つが、現在でも定期的にジョブコーチによる追指導が実施されているそうである。直接毎日Aさんに接する業務遂行援助者(部門責任者)によると、現在では、他のパートタイマーと比較し、全くといっていいほど遜色なく業務に取り組んでいるとのことだった。

Aさんは障害の特性から忘れやすかったり簡単なことが覚えられなかったりすることがあるというが、こまめにメモを取ることで業務に大きな影響はないそうである。

また、家庭のバックアップもしっかりしている。毎週一度母親と一緒に買い物でお客様として来店するとのこと。会社と家庭との意思疎通ができている印象であった。

| お客様への挨拶もきちんとできており、障害を全く感じさせないAさん。毎日仕事をするのが楽しいという。休日は母親と買い物に行くなどストレスの発散も上手くできている |

※ユニー株式会社アピタ豊川店での取り組み

①採用の工夫

一ヶ月のジョブコーチ支援事業を活用。

②採用条件

・雇用形態:パートナー社員レギュラーコース 週契約35時間

・休日:週休2日制

・勤務時間(9時~17時 60分休憩)遅番勤務はしない。

・各種社会保険完備、交通費支給、賞与有り。

・採用時給は他の従業員と同条件

③活用した制度、助成金等

・ジョブコーチ支援事業

・重度障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置)

④今後の課題

・職域の拡大

4. まとめ(雇用の効果と今後の課題)

第3次産業といわれる流通やサービスの業種においては、「お客様と直に接する」ことが多いことを理由に雇用に慎重になるケースが多いことは先にも述べた通りである。しかし、人事担当者のコメントによると、障害者雇用を進めたことで、①従業員の障害者に対する関心や理解が高まった。②周囲に対する心配り、気配りができる従業員が増えた。③従業員間のコミュニケーションがより高まった。とのことである。企業側からすると、お客様からのクレームが一番の気がかりであるはずだが、実際に障害者雇用によるサービスの低下や、接客のクレームはほとんど無いとのことである。まさに、障害者雇用に関わる制度を上手く活用し、職場環境や組織を構築した成果として、障害者雇用を行ったことで「私たちはお客様から信頼され、地域から期待される『新生活創造小売業』を目指す」という経営目標の達成に貢献している好事例といえよう。

執筆者 : 愛知県立港養護学校 高等部生徒指導主事 河合 健太郎

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。