一人ひとりが互いに助け合い、

ともに成長していく会社を目指して

2019年度掲載

- 事業所名

- 丸紅オフィスサポート株式会社

(法人番号: 8010001121126) - 業種

- サービス業

- 所在地

- 東京都中央区

- 事業内容

- オフィス関連サービス(給与計算、名刺作成、印刷・製本、マッサージルーム運営、館内郵務、社内清掃など)

- 従業員数

- 58名

- うち障害者数

- 53名

-

障害 人数 従事業務 視覚障害 6 一般事務2、マッサージ4 聴覚・言語障害 1 郵務1 肢体不自由 3 一般事務3 内部障害 4 一般事務2、郵務2 知的障害 11 一般事務2、清掃9 精神障害 23 一般事務17、郵務5、清掃1 発達障害 5 一般事務4、郵務1 - その他

- 特例子会社

- 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 会社概要

丸紅オフィスサポート株式会社(以下「当社」という。)は、障害者に配慮した職場を提供するために丸紅株式会社(以下「丸紅」という。)が、平成20(2008)年11月に設立し、平成21(2009)年2月に特例子会社の認可を取得した。

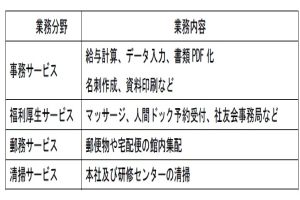

当社は丸紅本社及びグループ会社に下記のような様々な業務を提供している。

平成30(2018)年11月現在、58名の社員が在籍、うち53名が障害のある社員で、社員全体に占める比率が91%と高いことが特徴で、課長3名も含めて障害のある社員が障害のある社員を指導している。

障害に対する配慮として障害に直接起因する通院は各月1回(運用上、半日2回可)の通院休暇制度(特別休暇)の利用ができるほか、常勤の精神保健福祉士と臨床心理士、及び週1~2回勤務の臨床心理士の各1名、合計3名を健康支援室に配置し、勤務時間内にいつでも相談できる体制にしている。

これらの取組などが評価され、平成28(2016)年には厚生労働省の認証事業の中で『精神障害者等雇用優良企業』に全国20社とともに当社も選定され、更に平成30年には同省の行っている障害者活躍企業認証事業で全国14社の『好事例』の1社として紹介された。

2. 障害者雇用の経緯・状況

丸紅は平成20(2008)年までは本社で障害者を雇用し、障害者の実雇用率は1.84%と法定雇用率の1.8%を満たしていたが、企業の社会的責任を果たすためにも障害者雇用をより積極的に拡大することが必要と考え、障害者の特性に応じた職場環境などを提供するために当社を設立した。当時、丸紅本社では身体障害者しか雇用しておらず、他の障害者に対応した経験がなかったことから、当社でも当面の雇用は身体障害者のみとした。設立時の業務内容はマッサージだけだったが、平成21(2009)年にはデータ入力や事務サービスを開始するなど業務範囲を拡大し雇用人数を増やしていった。

平成23(2011)年頃、将来的には精神障害者の雇用が業容拡大のためにも必須であると考え、同年12月に初めてうつ病の精神障害者(以下「Aさん」という。)を雇用し、翌年から開始する予定だった名刺作成業務を担当させた。Aさんを雇用して、精神障害者への対応方法などを経験できたこと、Aさんが懸命に働き、担当業務での貢献度も高かったことなどから平成24(2012)年後半以降、精神障害者の雇用を積極的に拡大していった。

また、より幅広い障害者を採用しようということで、知的障害者の雇用を企図し、平成24(2012)年には特別支援学校から職場実習生の受入れを開始し、平成26(2014)年に当社で初めての新卒採用者として、知的障害者2名を採用し、名刺作成業務を担当させた。並行して清掃業務への参画を企図して、平成25(2013)年に特別支援学校から清掃業務での実習生の受入を始め、平成27(2015)年に2名を採用した。

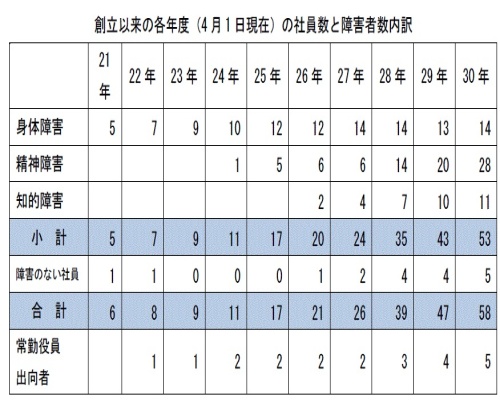

これらの新規業務などにより、平成30(2018)年11月現在で身体障害14名、精神障害28名、知的障害11名の合計53名の障害者を雇用するに至った(下表参照)。

注.平成30(2018)年は11月1日現在の数字。

当社オフィス

3. 精神障害のある社員の雇用事例

(1)精神障害者として初めてAさんを雇用

平成23(2011)年12月、うつ病のAさんを嘱託社員として採用。当社として精神障害者の雇用は初めてであったが、印刷・コピー業務の担当として、丸紅及びグループ会社の名刺印刷や複合機を使った様々な新たな取組(資料印刷や社内検定試験のマークシート採点など)に積極的にチャレンジし、高いパフォーマンスを発揮した。業務能力に加えて勤務も安定していたことから、平成24(2012)年12月に正社員に登用した。

(2)二度の入院、欠勤・休職

Aさんは強い責任感を持って業務に一生懸命に取り組み、作業能力も高かったが、「仕事を自分が全て把握しなければいけない」「休む=怠けている」などといった思考が強く、時折、役員や社長と面談はしていたが、上司や同僚には「相談する」という形で頼ることができなかった。平成26(2014)年5月に健康支援室の支援員として入社した精神保健福祉士(以下「PSW」という。)と面談をすることで多少緩和傾向は見られたものの、精神面の不調により同年8月に急遽入院し、そのまま休職となってしまった。

休職中は会社から社長とPSWが入院先を訪問し、本人と面談。復職に向けての話し合いなどを経て、医師から就業可との診断を得たことから、3か月後に復職できた。しかし、復職後も仕事に対する焦りや不安から「早くペースを取り戻さなければ」といった考えが強く、結果として勤怠も安定せず、平成27(2015)年5月に再入院となってしまった。会社側はPSWを中心に入院中の治療経過を主治医から聴取しつつ、社長とPSWが本人とも面談し、復職への対応について相談した。

1か月半の欠勤後、医師の許可を得て、再度職場復帰した。復帰に際しては先の経験をもとに、復帰1週目は午前のみの半日勤務、2週目は午後3時までにするなど、勤務時間を段階的に調整する配慮をすることで、本人の急激な負担を避けたこともあり、少しずつ心身共に復調の兆しが見え始めた。

(3)Aさんの強い意志と体調の変化

復職に向けて大きな鍵となったのは、本人の就業継続に対する強い意志だった。また、業務遂行力も高く、戦力として期待があったことから、会社側も復職に向けてできる限りの配慮や対応を行った。

Aさんは二度の入院、欠勤・休職を経て自身の障害と課題について向き合い、PSWのアドバイスも素直に受け止める努力をした。それまでの仕事に対する取り組み方、考え方を振り返り不調に陥りそうになったら、勤務時間内でもすぐにPSWに相談するようになるなど、安定して勤務するために自分自身を改善しようとする姿勢が強く見られた。

また、復職して5か月後の平成27(2015)年11月に結婚し、私生活での大きな変化もあったが、良きパートナーのおかげもあり、メンタル面を含めて体調は徐々に安定し、職場でも本来持っている高い能力を発揮できるようになり、周囲の信頼も高まっていった。

(4)復帰後のAさんの活躍

Aさんは復帰後もメンタル面での不調により不安定になることはあったが、平成28(2016)年9月に入社したPSWとも良好な信頼関係を構築できたこともあり、現在は、不調のサインに気づいた時点ですぐに相談し、早めに対処することで安定的な就業状態を継続できている。また、周囲との接し方にも変化が見られた。休職以前は自身の感情や精神面での不安定さが強い口調や態度に出てしまっていたが、少しずつ「まずは相手の感じ方を考える」、「言い方や伝え方を柔らかくしよう」と意識して笑顔が多くなったことで、上司や同僚とのコミュニケーションも円滑に変わり、大きな成長が見られた。平成30(2018)年4月には安定した勤怠と同僚に的確な指示やサポートができる業務面での貢献が認められ、主任に昇格した。現在では、業務以外でも同じように悩む社員の相談に乗ったり、自身の経験を社内だけではなく、外部セミナーの講師として講演できるようにもなり、当社に欠かせない存在として大きく活躍している。

業務中のAさん

4. 健康支援室の取組

(1)平成26(2014)年に精神保健福祉士(PSW)を採用

会社設立から徐々に社員数が拡大していく中で、社員の相談やメンタル面のサポートは社長や役員が日々対応していた。平成26(2014)年当時、社員数が21名となり、精神障害者の雇用人数も拡大傾向にあったことから専任の担当者が必要と判断し、同年5月にPSW 1名を採用し配置した。

その後、相談などを専門的に行う部署として、平成27(2015)年4月に「社員相談室」を設置し、平成29(2017)年4月には社員の健康面全般に能動的支援を行うために「健康支援室」に組織名を変更した。さらに平成30(2018)年には、臨床心理士2名(うち1名は非常勤)を採用し、サポート体制を強化した。

(2)健康支援室の業務概要

健康支援室の主な業務は、社員への相談対応(面談)である。特に、精神障害のある社員の割合が最も多い当社は、職場のことに限らず、プライベート面での悩みが仕事に影響することも考慮し、相談内容については範囲を定めずに対応している。ただし、職場外の事柄については基本的に社員の話を傾聴することにとどめ、必要な場合には外部機関(主治医、支援機関など)と連携している。

相談は、基本的には社員からの申告により実施しており、面談の他、メールで相談にのる場合もある。必要とする社員については定期面談も個別に対応している。

なお、業務の対象は全社員であり、障害のない社員への相談も対応している。

面談中の様子

(3)具体的な相談例について

健康支援室が対応している具体的な相談例については下記の通りである。

ア.業務に関する相談例

「業務上の配慮に関すること」「上司への相談の仕方、部下への指摘の仕方」「特性に応じた指示の方法」「業務トラブルについ

て」「ミスをしたときの気持ちの切り替え方」「業務量・業務内容の相談」「有給のとり方について」「ジョブコーチの利用」など

イ.コミュニケーションに関する相談例

「職場の人との上手な付き合い方」「自分の特性をうまく伝えたい」「同僚から相談を受けたときの対応」「信頼関係の築き方」

「言いたいことを伝えるには」「人にどう思われているか」「いろいろな人と話せるようになりたい」「自分以外の障害者にどう接

すれば良いか」「同僚を励ますにはどうすれば良いか」など

ウ.障害・支援に関する相談例

「メンタル面の不調」「服薬について」「医療機関を替えたい」「よく眠れない」「ストレス対処・コーピングの方法を知りたい」

「将来への不安」「障害についてもっと知りたい」「自己肯定感を高めたい」「認知の歪みを改善したい」「家族に障害を理解して

ほしい」「カウンセリングを受けたい」「相談できる人がほしい」「支援機関を利用したい」など

エ.生活面に関する相談例(必要に応じて支援機関に連携)

「休日の過ごし方」「プライベートでの人間関係」「恋人・夫婦との出来事」「家族・親との関係性」「一人暮らしをしたい」「資

格を取得したい」「お金の使い方」「帰宅後の時間の過ごし方」「障害者年金を受給したい」など

(4)相談支援の役割と活動

健康支援室では相談者の悩みに寄り添い、話を傾聴することで心理的負担を軽減し、適切な解決方法を助言・サポートすることを主な役割としている。業務に影響する場合は、相談者の直上長や会社の経営側に支援室としての意見を伝え、解決に向けた対応を考える。プライベート面の相談については、できる範囲での助言・サポートはするが、会社として対応が難しい問題については本人に確認した上で支援機関と連携している。

(5)相談支援による成果

上記に述べてきた取組や対応が、社員の就労継続にどれほどの効果を発揮できているのかは実証が難しい。しかし、障害をもった社員が安定して働くためには、仕事面のサポートだけでなく、障害への配慮、心理面のサポート、生活面のフォローも含めて様々な対応が必要である。業務中いつでも相談できる体制を整えていることにより、不調を未然に防いだり、早い段階での対処ができることは、社員が安心して安定した就労継続するために大きな効果を発揮していると考える。5. 今後の展望と課題

当社では障害のある社員と、障害のない社員とが互いに助け合い、日々懸命に働いている。健康支援室は、企業の支援者として、社員の相談に乗るだけではなく、企業の立場を斟酌した上で、必要に応じて率直な意見を経営側に伝え、社員と会社の双方に的確な解決策や助言を提供するよう努めている。そのために、一人ひとりと信頼を築き、障害の有無に関わらずすべての社員が安心して長く働けるようにと日々模索しているが、支援には正解がなく、まだまだ課題も多い。健康支援室として様々なチャレンジを積み重ねることで、社員の安定雇用につながり、会社全体の雇用の質に貢献することが今後の課題であり、目標である。

これまで失敗したことも多々あるが、それでも会社も社員も多くのチャレンジを続けてきた。一人ひとりが互いに助け合い、ともに成長していく会社を目指して、今後も諦めることなく様々な挑戦を続けたい。

執筆者:丸紅オフィスサポート株式会社

顧問 佐藤 浩一

健康支援室 森田 諒(精神保健福祉士)

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。