一人ひとり違う障害者との関わり方事例

2019年度掲載

- 事業所名

- 社会福祉法人ぎんが福祉会 障害福祉サービス多機能事業所きららベーカリー

(法人番号: 8090005001201) - 業種

- 医療・福祉業

- 所在地

- 山梨県甲斐市

- 事業内容

- パン・ケーキの製造販売

- 従業員数

- 14名

- うち障害者数

- 6名

-

障害 人数 従事業務 知的障害 4 パンの製造・販売、レジ、発注、喫茶、外販売など 精神障害 2 パンの製造 - その他

- 就労継続支援A型

- 本事例の対象となる障害

- 知的障害、精神障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

社会福祉法人ぎんが福祉会(以下「同会」という。)は平成8(1996)年2月16日法人認可を取得し、現在は障害者(児)、高齢者事業を運営している。活動のスタートは平成3(1991)年で、重い障害を持つ障害者と家族が中心となり、障害があっても地域で普通の生活が送れることを目指した。そして、障害者の要望や自立した生活を支援するため、一人ひとりの願いを受け止め共感的なケアに取り組むために小規模で多機能的な役割を発揮できる施設を目指し、活動してきた。

本稿では同会の障害福祉サービス多機能事業所きららベーカリー(以下「きららベーカリー」という。)における障害者雇用について、きららベーカリーの施設長である内藤和恵氏(以下「内藤施設長」という。)への取材に基づき取りまとめている。

きららベーカリーは、同会が最初に設立した施設である障害福祉サービス多機能型事業所ぎんが工房(就労移行支援・就労継続支援B型・生活介護)(以下「ぎんが工房」という。)の活動として、平成15(2003)年11月山梨県中巨摩郡竜王町(現甲斐市竜王)に地域のパン屋として開設した。そして、平成22(2010)年10月には現在の甲斐市中下条に移転した。平成23(2011)年4月にはぎんが工房から就労継続支援A型事業所として独立し、平成30(2018)年4月には就労継続支援B型事業所も併設している。

きららベーカリーの特徴は、「食品添加物不使用」「国産小麦100%」にこだわったパンを1日80種類以上製造、販売していることと店内で焼く石窯パンである。小さい子を持つ母親ら多くの客が集うパン屋である。

(2)障害者雇用の経緯・背景

きららベーカリー開設のきっかけは、ぎんが工房の利用者から自分たちのパン屋を持ちたいという声があがったからである。平成15年の開設後、平成22年に移転し、パンを製造・販売していたが、同会としても、利用者の経済面も伴う自立を目指した更なる支援を検討していた。平成20(2008)年度からは就労継続支援A型事業所制度を活用した事業の立上げを検討し、平成23(2011)年からA型事業所として開設した。さらに、平成30(2018)年4月には就労継続支援B型事業所を併設した。

きららベーカリーは、職員・利用者の働く場の確保や自立生活を積極的に支援していくこと、地域で市民として普通の生活が送れるよう支援していくこと、地域と共生・共感し地域の福祉と町づくりを前進させるという運営方針のもとに、パンの製造・販売(喫茶部門含む)を通して、一人ひとりの自立した暮らしを支えていきたいという思いから障害者雇用に取り組んでおり、現在、6人の障害のある職員を雇用している。

2. 取組の内容と効果

(1)取組内容

ア.募集・採用

募集に際してはハローワークへ求人を出し、応募者との採用面接と職場実習を行い採用を決めている。面接には一人で来る人もいれば、両親と来る人もいる。面接では、職種柄、衛生面に気を付けることができるか、休む際は前もって連絡できるかなどの質問を行い、採用前提での実習により、本人に仕事に対するイメージを持ってもらう。実習は3日間から5日間程度行い、本人が希望すれば採用をしている。この実習は、応募者が職場や仕事内容について実際に体験し知ったうえで、きららベーカリーで働く意志があるかを考える機会としている。また、特別支援学校の生徒についても、在学中の実習を踏まえ、卒業後の受入れ(採用)を行うほか、甲斐市障がい者基幹相談支援センターなど各機関からの紹介から応募、採用につながる場合もある。

採用については、想定している職務が遂行できるかどうかが基準になるが、基本的には就労意欲、仕事に対する姿勢と週4日や5日など勤務できる体力があるかどうかということをポイントにしているとのことである。

イ.業務指導などの基本的考え方

内藤施設長は、「障害者と一緒に働くメンバーは、事前に障害者の特性と必要な配慮を知り、注意の仕方、指示の出し方、昼休みや休憩時間等の関わり方を決めておく。書類で最初に知る障害の特性だけでなく、職場のシーンごとに現れる特性と特徴を理解し、職場全体で特性に関する正しい理解を深めた上で、一人ひとり違う障害者との関わり方を決めている。」と語る。

ウ.担当業務と指導・配慮

障害のある職員の担当業務については、本人の希望、採用面接や職場実習の状況などを考慮して決めている。次に業務部門別の作業内容や指導上の配慮などについて述べる。

(ア)パンの製造部門での関わり

6人全員が担当している。この部門は、仕込みから計量、成形、分割、焼成までの工程があり、最初は、一つずつ形の異なる成形作業がメインになる。形を整えるだけでも慣れるまでに1年くらいはかかるという。この作業の一つに、クロワッサンの成形がある(写真1)。この作業は精神障害のある職員が担当している。「生地を正確な大きさに切ってロール状に転がしながら成形していく作業であるが、大きさの正確性は見事なもの。対人関係を望まない(苦手な)精神障害のある職員は、このような部門で力を発揮してくれる。」と内藤施設長は語る。

慣れてくると、包丁を使って具材を切ったり、スライサーを使ったり、石釜で焼く作業を担当する知的障害のある職員もいる。終日、指導担当の職員がマンツーマンで対応しているわけではなく、障害のある職員が必要に応じて自分から報告・連絡をするようにさせている。例えば、フランスパンにクリームをサンドし、袋入れまで終えたら、「フランスパンのサンドが終わりました」と指導担当者に報告し、指導担当者は「その次は外販売の準備をします」と、本人が次に何をすべきか分かるように伝えているとのことである。それは、この部門は全体的に、今何を優先にしなければならないのかなどの判断が難しいため、現状報告をしてもらうことで、次にすべきことを的確に判断し、指示することができているとのことである。

また、始業時には全員が一日の作業内容の確認を行ってから作業を開始している。パンや焼き菓子ごとの小麦の量や焼く時間、温度、作業手順などを大きく紙に書くことによって、分かりやすく示している。そして、各工程に1人の職員がつき、目を配るようにしている。

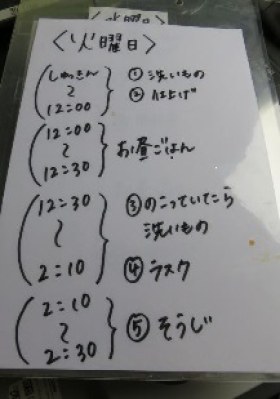

知的障害のある職員のなかには仕事の見通し・段取りをつけることが苦手なため、不安を感じてしまいがちな者がある。一日の予定を順番に分かりやすい表現で書面にして、出勤時に指導担当者と一緒に確認してから作業を開始することとしている(写真2)。これは知的障害や発達障害のある者への作業の「構造化」(注参照)のひとつであり、そうすることで、安心して作業に集中できることにつながっている。そして、予定外の仕事を急に入れることは、本人の混乱や不安を招くため、しないこととしている。また、作業途中でペースダウンすることがある場合、障害の特性によるものなのか、性格によるものなのかを見極めながら声掛けを行う。声掛けは大切で、気が付いた際にその都度行うが、複数の職員から声を掛けられると混乱する場合もあるため、声掛けは1人(基本は指導担当者)が行う。このように、声掛けや確認をしながら作業を進めさせているが、指示したことに対して「はい」と返事はしたものの、理解をしていないことがある。そのような場合には、指導担当者(または、指示した職員)は障害のある職員の行動を観察することで理解をしているのかを見極めている。障害のない職員に対しては、「さっき、返事したよね」と言ってしまいがちになるが、障害のある職員の中にはそうした言い方では深く傷つき怒られていると捉える人もいる。過去にも、指示した職員から「〇〇はできたね、ここは何でできなかったの?今日の振返りを明日につなげよう、今度は〇〇してみよう」というアドバイスを日々伝えるための振返りの時間が「怒られる時間」であると捉えられ、家族からのクレームにつながった例があったとのことである。このような場合には、職員を変えることで対応できる場合もある。このケースにおいては、職員の仕事に対するプレッシャーも考え、翌年の年度切替時(4月)に指導担当者を変えることによって対応した。

注)構造化について

知的障害や発達障害のある人たちの多くは、その障害特性から、「先の見通しをつける」、「段取りよく仕事を進める」、「そ

の場に合った適切な判断をする」、「臨機応変に対応する」、「あいまいな言い方や抽象的な表現を理解する」などが苦手とされ

ている。

そうした特性への配慮として「構造化」と呼ばれる支援がある。構造化とは、障害のある人に周囲で何が起きているのか、そし

て、何に注意し、何をすればよいのかを分かりやすく提示することとされている。

具体的には、「作業スケジュールや手順を紙やカードにする」、「指示は抽象的な表現は避け、簡潔・具体的にする」、「視覚

的にわかりやすい環境にする(例:手順書に写真を使う。作業場所に番号やカラーテープなどで目印をつける)」、「突然の予

定変更はしない」などで、その人に応じた個別の対応が必要とされる。

(イ)外販売部門での関わり

パン屋の店頭で売上精算、接客などを行う部門である。計算が得意な知的障害のある職員(自閉症も併せてある)が、電卓を使った売上精算業務を担当している。「障害の特性だと思うが、電卓を打つ際両手を使うためとても早く、かつ正確。他の職員がミスがないかを確認しながら商品の袋入れ・手渡しを行うが、電卓が早すぎてついていけないほどである。」と内藤施設長は話す。一方で、お客様が列を作ると気持ちが焦ってしまう職員には、周りが一つずつパンの値段を伝えながら電卓を使うようにさせている。この場合、指導担当の職員は本人が落ち着いて接客ができるよう声掛けをすることを役割としている。

(ウ)喫茶部門での関わり

この部門では、サンドイッチ、ランチ用のスープ、サラダ用のドレッシング、ドライカレーやハンバーグなどを作り、提供している。ドリンクの提供など接客全般は知的障害のある職員が対応している(写真3)。この職員の課題は、仕事の覚えは早いがうっかり忘れてしまうことがあることである。例えば、翌日の具材準備で、サンドイッチ用のキャベツを冷蔵庫に入れることを忘れてしまうため、その都度声掛けをしている。また、仕事中おしゃべりをすると手が止まってしまい話に夢中になる傾向があるため、「話をするのはいいけど、手も動かしてね」と伝えるようにしている。しかし、本人からは返答がないこともある。それは、注意をされたことを自分の中でまとめるまでに時間がかかっており、時間をくださいという合図だと理解し、本人からの返答があるまで、仕事をしながら待つようにしている。

(エ)その他全般での関わり

障害のある職員の直面する課題には様々なものがある。

ある知的障害のある職員は環境の変化が不安につながる。この職員は、出勤前に、自宅のガス栓は閉めたか、エアコンは切ったか、戸締りはできたかなどを、毎日指導担当の職員と電話で確認をしてから家を出る。きららベーカリーに到着した後も、車のカギを閉めたかが気になり、自分の車の周りを何周も回ってから出勤するため、かなり時間がかかる。そのためタイムカードを押すと遅刻であり、本人も遅刻を理解している。しかし、きららベーカリーでは本人の不安感が高まるのを防ぐため、出勤できたことを評価していると本人に伝えている。そうすることで本人は安心し、勤務が継続できている。

また、きららベーカリーは就労継続支援事業所でもあることから、作業だけでなく、人間関係上のトラブルや金銭管理など私生活を含めて支援しなければならないため、指導を担当する職員間の連携はしっかり行い(毎日の朝礼、月1回の職員会議)、施設として統一的な対応ができるよう常に心掛けている。

そして、障害のある職員の状況や課題を的確に把握するため、本人にはどこが困っているのかを遠慮せずに相談するように伝えている。

(2)取組の効果

「障害のある皆さんは真面目。障害の特性があるから作業が間違ってしまったり、うまくいかなかったりするが、真面目で一生懸命。現に、年間1日も休まない障害のある人は6人中3人いる。本人はもちろん、それ以上に家族の体調管理のおかげだと感謝している。この職場は、障害のある職員が素直に正直に生きていることを実感する。素直に伝えられるって素晴らしいと思うし、私たちも学ばせてもらっている。」と内藤施設長は話す。

きららベーカリーで働く障害のある職員は確実に職場のマンパワーになっており、特に、パン製造部門ではパンの種類が多くなるほど一人ひとりの力が大切になっている。そして、真面目で一生懸命な障害者の働きぶりは、職員にも客にも感銘を与えている。

一方で、障害のある職員の指導を担当する職員は、指導などを粘り強く行なうことや予想外の様々な事態に適切に対応してゆかなくてはならないことから、根気や息抜きが必要な場合もある。そのため、先輩職員が後輩の話を定期的に聴くようにして対応するほか、できるだけ定時退社を促して、プライベート時間を充実できるよう配慮している。このようにきららベーカリーでは、職員がお互いに必要な配慮を行い、働きやすい環境が作られている。障害のある人もない人も個性的な人の集まりだが、お互いを思いやる優しさがあるから誰もが居心地のいい職場になっている。 写真1 クロワッサンの成型作業

写真1 クロワッサンの成型作業 写真2 作業の構造化による予定表

写真2 作業の構造化による予定表

写真3 喫茶部門での調理作業

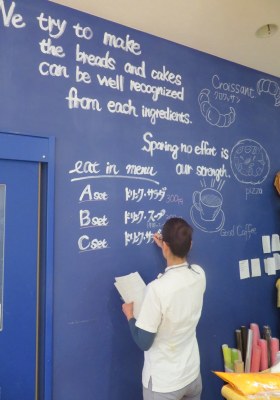

写真3 喫茶部門での調理作業 写真4 店内壁に書かれたコンセプト

写真4 店内壁に書かれたコンセプト

3. 今後の展望と課題

きららベーカリーでは以下のコンセプトを掲げている。

「素材を大切に、手間をおしまず、美味しいパンをつくります。それがきららベーカリーの強みです」。

この言葉を英文にし、店内の壁面に書いている(写真4)。また、建物外壁に自分たちがデザインしたイラストをペインティングし、パンやケーキなどの商品だけでなく、店全体に個性をもった職員一人ひとりの力を結集して手作り感のある店づくりを目指している。

きららベーカリーにおける今後の障害者雇用について、内藤施設長は次のように語る。

「現在働いている方については、当然次のステップとして一般就労ということになるのかもしれないが、きららベーカリーは、女性の割合が高く、年齢層も18歳~47歳(平均年齢29.8歳)と若い。10月に結婚した人、結婚前提に同棲している人、お付き合いしている人がいるという人、また、車の免許を取得したい、バイクの免許を取りたい人などプライベートでの夢も様々であり、人生の中で働くこと以外の道を選択する人もいる。ここで働くことで、一人ひとりが、仕事に自信が持てて、仕事でもプライベートでも何か次にやりたいことが見いだせるような支援を続けていきたいと思っている。」きららベーカリーでは、一人ひとり違う障害のある職員と、指導を担当する職員とがうまく関わり、障害のある職員はいきいきと働いて収入を得ることで、欲しいものを買ったり、どこかに出かけたりすることなどを実現し、日々の生きる力につながっている。

取材の最後に内藤施設長は次のように語った。

「これからも多くの人が笑って暮らせるよう、願いを込めて取り組んでいきます。」

これからもきららベーカリーの活動は続く。

執筆者:はやかわFP社会保険労務士事務所

主宰 早川 朋子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。