企業も学びたいA型事業所の心と取組

- 事業所名

- 特定非営利活動法人茨城自立支援センター 就労継続支援A型事業所「ともにー」、「ともにーアレス」

(法人番号: 5050005010555) - 業種

- サービス業

- 所在地

- 茨城県水戸市「ともにー」、笠間市「ともにーアレス」

- 事業内容

- 施設や病院のリネンサプライ業務及びおしぼり、マット・タオルのレンタル

- 従業員数

- 54名

- うち障害者数

- 35名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 1 衣服のたたみ作業 知的障害 26 おしぼりの仕分け・巻き、洗い、クリーニングタオルたたみ作業、私物リース着たたみ作業、配送補助作業 精神障害 3 同上 発達障害 4 同上 高次脳機能障害 1 おしぼり巻き - その他

- 就労継続支援A型

- 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要など

(1)事業所の概要

「ともにー」と「ともにーアレス」は、特定非営利活動法人茨城自立支援センター(以下「同法人」という。)が運営する就労継続支援A型事業所である。両事業所では54名の従業員のうち、35名が障害のある従業員である。障害状況は、前出の表にあるように知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害とさまざまである。

事業内容は、福祉施設や病院のリネンサプライと、おしぼりなどのレンタルである。

設立は昭和37年(1962年)7月、設立者は同法人の協力会社である株式会社ヴィオーラ(以下「同社」という。)の代表取締役藤本昌宏氏(以下「藤本社長」という。)であり、藤本社長は同法人の理事長でもある。

本稿では同法人の障害者雇用の取組について、精神障害者を中心に紹介する。

なお、藤本社長が同法人の設立者であり、理事長と同社の社長を兼任していることから分かるように、両法人は密接に連携しながら障害者雇用に取り組んできた。同社については平成23(2011)年度に本リファレンスサービスで紹介しているが、本稿においても簡単にではあるが次に紹介する。

(2)株式会社ヴィオーラにおける障害者雇用

同社では現在12名の知的障害のある従業員が働いており、重度障害者多数雇用事業所に認定されている。平成26年(2014年)度には、障害者雇用優良事業所として、厚生労働大臣賞を受賞、平成31年(2019年)には厚生労働省の障害者活躍企業に認証された。

藤本社長は、同社において、25年間、障害者雇用に取り組んできた。その豊富な経験から障害者雇用には、地域(住民)、行政、企業の支援がいかに大切であるかを痛感。この障害者雇用の経験は、社会的弱者ともいえる高齢者や女性の活用にも活かされ、水戸市優良工場に2回認定され、茨城経営品質賞優秀賞を受賞している。2. 取組の内容と成果

(1)募集・採用⇒より多くの公的機関を対象

採用は、より多くの公的機関に声をかけることがポイントである。茨城労働局主催の合同面接会にもほとんど出席している。また、近隣の特別支援学校、就労継続支援B型事業所と連携を密にし、実習生を多数受け入れて、継続的な雇用に結びつけている。

現在働いている35名の出身別・経路別の内訳は次のとおりである。なお、かっこ内は精神障害のある従業員数である。

特別支援学校14名(3名)、就労移行支援事業所2名(0名)、他の就労継続支援A型事業所3名(1名)、就労継続支援B型事業所7名(3名)、転職3名(0名)、水戸産業技術専門学院3名(0名)、新卒3名(3名)

(2)チャレンジャーミーティング

当事業所では、障害者を"チャレンジャー"と呼ぶ。笠間市の「ともにーアレス」を取材した際、チャレンジャーミーティングが始まるとのことであり、飛び入り参加した。私たちのような外部の人間が飛び入りで参加したにもかかわらず、ミーティングは、真剣であるが、くつろいだ雰囲気のままである。

対象は、チャレンジャー19名、指導員・支援員9名。このミーティングの中に障害者を育てるノウハウがぎっしり詰まっている。

ミーティングを通して仕事を覚えるとともに、自ら考える習慣をつけさせるために始めたものであるので、「あなたはどう思いますか?」という問いかけが多く、「こうしなさい、こうしなければならない」という言葉はないが、自然と「自分の場合はどうなのだろう」と自問自答し、素直に自身を反省するようである。

司会者の自由闊達な雰囲気づくりの妙もあるが、月1回、30分の定期開催は、無理がなく、ほどよい時間であり、のびのび、明るく、楽しく、いつの間にか仕事に必要な知識が身につき、自主性も養われていく。

司会者がホワイトボードに書いた言葉を以下のとおり整理すると、チャレンジャーの成長に何が必要なのかがよくわかる。

(カッコ内は、筆者の追記)「やさしさ」とは、相手を思う気づかいから出る言葉。思ったことは、思うだけではなく、できるかぎり言葉にしたい。思ったことをやさしく伝える。具体的には、「一緒に働くことができてうれしい、ありがとう、いつも見てくれているね、気にかけてくれるね」等々である。(「やさしさ」の本質が具体的な言葉となっている。チャレンジャーに限らず、人間の成長に必要なことは、やさしさ!)

笑顔があると、話しやすい、相談しやすい。日ごろは、厳しくても、困ったときは親身になって相談にのってくれる。こういう人のために努力したくなり、「〇〇さんのためにがんばりたい」になる。

(全員が「〇〇さんのためにがんばりたい」と思うようになったら教育は十分なのではないか。)

自分の目線で話をする人は、「一歩引いて考える力」をつけよう。積極的に前に出られない人、意見がいえない人は、このミーティングや仕事の中で、どんどん言葉に出すようがんばろう。「間違ったらどうしよう、恥ずかしい、笑われないかなあ」と思ったときは、仲間が応援してくれることを思い出そう。(こういう話をいつも耳にしていると、一歩踏み出す勇気が湧いてくる。)

チャレンジミーティングの様子

(3)人間力をつける

月刊誌『致知(ちち)』の読書会や、藤本社長が平成28年から毎週執筆している「社長通信」(内容のいくつかを下記)を通じて、人間力をつけることに傾注している。

・業績ばかりでなく、社員自身の飛躍と成長により社員の幸せを確立する。

・苦しみから逃げずに「積極的プラス思考」で挑戦し、苦しみを成長力に変える。

・日々のやさしさ、思いやりで、心にほこりやあかがつかないようにする。

・人も企業も、自分さえよければではなく、社会との調和が不可欠。社会的弱者であるチャレンジャー・高齢者・女性の雇用促進、近隣

の清掃などもその一つ。思考を行動に移そう!

(4)十人十色の対応

精神障害者の雇用が進みつつあるものの、まだまだ難しい点が多いのも現実である。次に同法人における精神障害のある従業員への具体的な対応などを紹介する。

なお、精神障害という場合、うつ病・統合失調症状などの精神疾患に起因する障害を指す場合が多いが、障害者の雇用率については精神障害者保健福祉手帳を所持している場合に精神障害として扱うことになっている。一方、同手帳は発達障害や高次脳機能障害についても交付対象であるため、交付されている場合には両障害も精神障害として扱う。そのため、本稿でも発達障害と高次脳機能障害も精神障害に含めて紹介する。

障害の種類が同じであっても、症状の出方、労働意欲、作業態度は、個人によって様々である。結論を急がず、辛抱強く対応することが基本であると同法人では考えている。精神障害者は、職場に慣れないうちは、パニックに陥ることがある。こういうときは、周囲が温かい目で見守り、頻繁に声をかける。場合によっては、勤務時間を短くしたり、仕事を変えたり、勤務場所を変えたり、支援員を変更する。あの手この手と手法を変えるうちに症状が落ち着いてくる。

統合失調症は、時には幻聴が出ることがある。投薬により症状を抑えることができるが、頭がボーっとするなどの副作用を嫌って服用しない人もいるので、時折、服用を確認する。

薬も大切であるが、幻聴が出てきても周囲が冷静に対応していれば必ず治まる。日ごろの声かけなど、相手を気づかう思いやりがあり、安心して働ける環境であれば、幻聴の出る回数も減ってくる。"安心職場"が"特効薬"である。

発達障害者も対策をひと括りにすることは難しい。個々の対応が重要である。慣れない仕事や人間関係によってストレスがたまってくると、感情が高ぶったような大声を上げて周囲を驚かせることもある。最初はさすがに周りも驚いたが、これがストレス解消法になることがわかってからは、抑えるのではなく、気の済むまで声を出させるようにして気持ちを落ち着かせている。

(5)社会とのつながりに役立つ行事

ア.ヴィオリンピック(運動会)

リレー、玉入れ、綱引き、借り物競走など、家族も応援や競技に参加している。

ヴィオリンピック(運動会)の様子

イ.社員旅行

東京湾のクルージング、未来科学館の見学、スカイツリー、品川水族館、ディズニーランド、ディズニーシーなど、毎年の楽しみである。

社内旅行の様子

ウ.ふれあい蛍駅伝大会

水戸市千波湖畔において開催される「ふれあい蛍駅伝大会」に毎年参加している。平成30年は、走るタイムを予想し、近いチームが優勝するタイムレースでは、堂々の準優勝!

駅伝大会参加の様子

エ.ふれあい感謝祭

日ごろお世話になっている地域の人たちへ感謝の気持ちを表す「ふれあい感謝祭」。模擬店を出し、ホットドック、カレー、綿あめなどを無料提供している。また、歌や踊りの練習成果を披露する。ご近所さんに楽しんでもらい、お互いの理解を深めるよい機会となっている。

ふれあい感謝祭の様子

(6)通勤対策

一般的に頭を悩ませるのは、障害者の通勤対策である。家族が送迎しないと通勤できない人は、将来不安である。しかし、精神障害を持つチャレンジャーは、車の免許を持っている人が多く、通勤問題はほとんどない。免許のない人でも当事業所の送迎車、電車、路線バス、自転車、徒歩の組み合わせにより、ほぼ全員が自力で通勤している。

3. 仕事の改善

(1)おしぼりの仕分け作業・巻き作業

おしぼりの仕分けは軽作業であり、ほとんどの人ができるようになった。また、巻き作業は、かつては手作業であったが、現在は機械化され、作業が大変楽になり、70歳まで十分働ことができる。

おしぼりの仕分け作業 おしぼりの巻き作業

(2)配送補助作業

ドライバーが支援する配送補助作業は、荷下ろし、運搬、次の顧客の品物を取り出しやすいように車の中を整理などである。

階段を登りながら大量の品物を届けることもあり、女性ドライバーには、結構きつい。若い配送補助者に助けられて、安全性の向上、効率化が図られるようになった。

(3)洗い作業

洗い作業も完全自動化されている。

配送補助作業 洗い作業

(4)「クリーニングタオルおよび私物リース着」のたたみ作業

多くの病院や施設の品物を洗濯しているが、施設ごとにたたみ方や納品の方法が異なり、新しい施設から受注するたびに混乱していた。しかし、タスカル(助かる)カード(後述)の活用により、作業者自身が次の仕事まで目を通せるようになり、トラブルがなくなった。

クリーニングのたたみ作業 私物リース着のたたみ作業

(5)「見える化」の推進

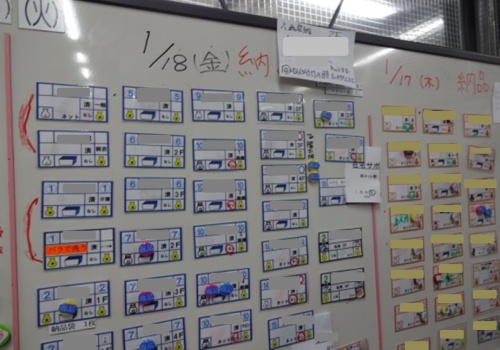

ア.TASKAL(タスカル)カードの活用

顧客名・納品日・洗濯物の進捗状況(洗濯・たたみ・作業完了)の状況がひと目でわかる。

これまでは、支援スタッフに聞かないと作業が進まなかったが、タスカルカードができてからは、自ら動けるようになったので、仕事が能動的になった。

タスカルカードの活用

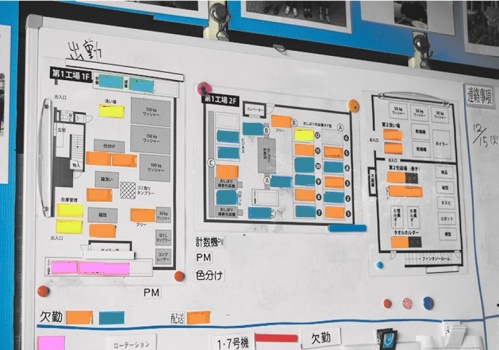

イ.配置図

配置図を見ると、だれがどの作業を担当するのかが、ひと目でわかる。

多能化が進み、たくさんの人が、日替わりで仕事をすることもあるが、わかりやすいと好評である。

現場の配置図

ウ.グッジョブシール

「自分の仕事を見てほしい、仕事の意義や職場で必要な存在だと感じたい」

そんな思いを"見える化"したのが、グッジョブシール。赤い「Good Job!(最高評価)」、「いいね!」シールが貼られると、励みになる。

グッジョブシール

グッジョブシール4. 今後の課題と展望

チャレンジャーの多くは、生活設計等、将来のことには無頓着なようである。体力づくり、食生活への配慮など、生活全般も人任せで、受け身になっている。

自立したときのことも考え、将来の生活全般について、今後は、保護者ともよく話し合って、計画的な生活をするようにしたいと考えている。5. 関係者の言葉

ア.吉田貴美子さん(サービス管理責任者)の話 (写真左側)

チャレンジャーは、自主的に動くことがやや苦手でしたので、その都度指示を出していました。しかし、指示されてばかりでは面白くないですよね。この現場のこの声を自主的に動ける"見える化"により解決してからは、仕事の楽しさが倍増しました。

サービス管理責任者・作業責任者

イ.北澤友子さん(作業支援員)の話(写真右側)

障害者のみなさんと25年一緒に苦楽を共にしてきました。あっという間でしたが、みなさんが日々成長していく姿を見ることができて幸せです。

これからもみなさんが独り立ちできることを目標に応援していきたいと思っています。

藤本社長

ウ.藤本昌宏社長(茨城自立支援センター理事長) の話

当初は、チャレンジャーに関する専門家は一人もいませんでしたので、25年間、指導員、支援員、周囲の従業員、家族、保護者のみなさんと一体となって、チャレンジャーの悩み、問題の解決に当たってきました。

失敗しても諦めることなく一つひとつ地道に解決してきたことが、チャレンジャーばかりでなく、全従業員の成長につながってきています。

これからも社内外を問わずに、多くのみなさまの力をお借りしながら、遠回りをいとわず、コツコツ歩んで参ります。

執筆者:ヒューマン・リソーシズ・コンサルタント 北村 卓也

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。