多様な場での就労実現を目指して

- 事業所名

- 株式会社吉川アールエフセミコン

(法人番号: 5350001005784) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 宮崎県児湯郡新富町(宮崎本社) 東京都新宿区(東京本社)

- 事業内容

- 半導体の組立・検査、各種モジュールの開発・製造、RFID用IC・カスタムICの企画・開発・製造、販売

- 従業員数

- 310名

- うち障害者数

- 7名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 1 製造 内部障害 1 製造 知的障害 1 製造 精神障害 1 製造 発達障害 2 製造 高次脳機能障害 1 総務 - 本事例の対象となる障害

- 発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観事業所外観

事業所外観事業所外観1. 事業所の概要

(1)設立・事業内容

・設立 昭和59(1984)年7月24日

・面積 敷地面積:38,145㎡ 、工場:17,691㎡

・事業内容 テスト事業:半導体製品のテスト工程受託、テスト設計・開発

ODM事業:半導体製品とその応用機器の組立受託・モジュール実装設計

RF事業:RFID用IC、カスタムIC及びASICの開発、製造及び販売

(2)経営方針など

ア.経営の基本的考え方

株式会社吉川アールエフセミコン(以下「同社」という。)の人間尊重の理念のもと、「敬・信・愛」の精神を信条とし、すべての人々

に信頼され、愛され、自らも誇れる次の4つの満足を実践する企業となることを目指している。

「顧客満足」、「取引先満足」、「社会満足」、「従業員満足」

イ. スローガン:「0Q1 TO BE THE BEST」(ゼロ・キュー・ワンTO BE THE BEST)の目指すもの

「ゼロ」:公害・労働災害・交通事故・品質事故ゼロで人間尊重の職場をつくる

「キュー」:クオリティ(品質)優先で信頼の基盤をつくる

「ワンTO BE THE BEST」:社員一人ひとりが自分の役割にベストを尽くし、さわやかでたくましい職場づくりを進め、

1番の会社《働きがいのある、活き活きとした職場で、顧客をはじめ地域社会から信頼される会社》になる

2. 障害者雇用の経緯

業界不況のあおりを受け、同社では平成24年、平成25年には障害者の法定雇用人数を確保することが難しい状況となっていた。

そういったなか、たかなべ障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)からの訪問を受けた際に同社の人事担当者は、

「身体障害者は採用実績があるので安心感がある」

「知的・精神障害者は、採用実績がない。当社は精密部品製造ということもあり、採用は難しいのではないか」

「建屋の構造上、車いすを利用されている方の就業が困難と思われる」

などの思いを伝えたところ、「職場実習制度」や「トライアル雇用制度」、「職場適応援助者(ジョブコーチ)」などの支援制度についての紹介・説明があり、「これらの支援を受けられれば、知的・精神障害者の受入れを前向きに検討できるのではないか」という思いに人事担当者は至った。3. 障害者雇用の取組

(1)Aさん(高次脳機能障害)の雇用

ア 紹介から雇用まで

支援センターからAさんを紹介され、平成26年11月上旬から同社の管理本部にて、職場実習を開始した。受入れにあたり、支援センターからは障害特性(記憶力の障害と臨機応変な対応が苦手なことなど)について丁寧な説明がなされた。またAさんの了解を得たうえで、前職の上司の方にも直近の業務内容を伺うことで、障害及び個人の理解を深めることができた。これらは初めて高次脳機能障害者の受入をするうえでの安心感につながった。

職場実習では前職で郵便物の仕分け、ファイリング、給与明細などの配付作業などを行っていたことから、総務人事課で同様の業務に取り組んでもらった。

実習では長期に記憶することが難しいといった面があるものの、良好なコミュニケーションが取れ、しっかりと業務を遂行したことから、実習終了後にはトライアル雇用を経て、平成27年3月に正社員として採用に至った。

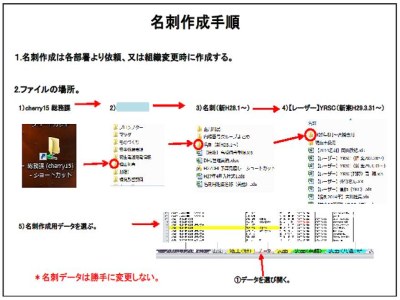

イ 現在の業務

職場実習時の部署である総務人事課に在籍し、ファイリング(顧客別に仕分けた作業記録・社員の出退勤記録や超過勤務記録など)、海外出張者の海外旅行保険事務(申込みから請求書の集計まで)、社有車の車両管理(日・週点検)・ドライバー(お客様送迎)、名刺作成、切手の管理、営繕・電話料金などの集計業務、伝票作成・改善提案の景品購入から配布・車両シールの管理、社員証ケースの在庫管理など、幅広く業務を担当している。

各業務にあたっては、当社が作成したマニュアルや、Aさん自身が作成したマニュアルを活用しながら、正確に業務を遂行している。また最近では車庫内にどんな社用車が駐車しているかが分かるよう、各車庫のシャッターに車名を書いたシールを貼るといった工夫を自ら進んで行っている。

柔軟性が求められる業務(接客対応等)など、苦手なことはあるが、Aさんは明るく、前向きに取り組んでいる。前述のような仕事ぶりに加えて、日頃から明るく、懇親の場では歌ったり踊ったりと場を盛り上げる彼は総務の人気者となっている。

ウ 特性に配慮した取組と効果

・マニュアル作り

記憶力に障害があり、考えながらの作業や文章作成は苦手なものの、手順書を見ながらの作業は問題なく行え、パソコン操作が得意

のため、業務に必要なマニュアル作りを担当とした。

総務人事の仕事には知識や経験に頼る部分があることから、それまでマニュアル化されていない仕事があり、本人はやりづらさを

感じていた。

当初は教育担当者がAさん向けのマニュアルを作成していたが、他者が作成したマニュアルは言葉やファイル名などでは理解しにくい

点があったようである。これをAさん自身が分かりやすい言葉やファイル名で作成することで使いやすいものとなり、仕事もスムーズに

処理することができた。

以後、新しい仕事を覚える際は「やってみせて」、「やらせてみて」、それらを思い出しながらAさんが自身の分かる言葉でマニュア

ルを作成し、できたものを教育担当者が一緒に手直しするよう改善した。

本取組により、これまでは暗黙知(注1)で進められていた仕事の形式知化(注2)につながった。そして、これらはAさんの仕事に役

立つだけでなく、新規に配属された社員の教育資料としても大変有効なものとなっている。注1 個人がこれまで経験してきたことから得た知識や実務から得た経験則

注2 個人だけしか知らない情報や知識を明文化・仕組み(マニュアル、社内文書)にすること

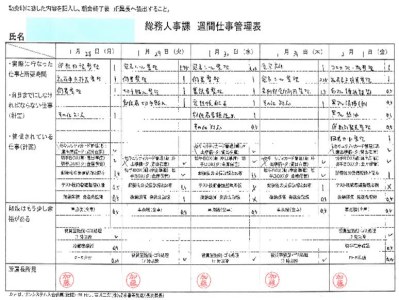

・週間仕事管理表による業務管理

作業指示などを覚えることが難しいので、明日やるべきことを、ルーティン業務なども含め当日のうちに上司から指示し、週間仕事管

理表に記入させてから帰宅させるようにした。仕事管理表は、仕事の振り返りや、やらなければいけない仕事が相互に確認できると共

に、コミュニケーションツールとしても効果を発揮しており、現在は課員全員が活用している。

利用しているマニュアル 週単位で管理されている仕事管理表

(2)製造部門における発達障害者の雇用

Aさんの管理本部への採用後、この経験を踏まえ、製造部門への雇用拡大に取り組んでいる。「現場業務は難しいのでは」「受入体制がない」といった社内の声もあったが、まずは製造部門で就業可能な業務があるのか、宮崎障害職業センター(以下「職業センター」という。)や支援センターの職員に製造部門の全工程と作業内容を見る機会を設けた。

その結果、障害特性を活かし、作業効率が高められそうな工程が候補にあがり、作業の分割・切り出しを行い、それらの作業を組み合わせていくことで、発達障害者などを想定した職務内容を設定することができた。その職務での求人を行い、発達障害者の応募があり、受け入れることとした。

受入れにあたっては、職業センターの支援を受け、発達障害についての基礎的な知識と、受入対象者の特性についての社内の理解を深める機会(社員研修)を設けた。また、障害者への接し方や必要な配慮を具体的に知り、仕事への適性や職場に馴染めるかについて実際に体験するなかで把握し、相互の不安などを解消・軽減するため、職場実習から始めることとした。

以上の取組を経て、現在は2名の発達障害のある社員(Bさん、Cさん)が製造部門で「トレイ詰め」、「リサイクル作業」、「化粧箱組立て」の作業に従事している。2名とも広汎性発達障害ではあるものの、特性は全く違うため、個々の特性に合わせた対応を取ることが大切であると感じている。2名への対応などについては次のとおりである

ア.対応内容

・Bさん 特性:一つの作業を非常に丁寧にじっくりと作業を進める。

対応:焦らせることなく、自身のペースで進めさせる。また、完成度が高く、優れていると会社が評価していることを本人

に伝える。

・Cさん 特性:細やかな作業を根気強く作業を続ける。

対応:細かいことまで丁寧に説明する。集中すると休憩時間も取らずに作業を続ける傾向があり、休憩の時間帯にはまわり

が声掛けをする。

イ. 現状

精密部品に係る作業のため、細やかさ、集中力が必要な作業ではあるが、2名ともに戦力として活躍している。今後は他の作業にもトライすることで、作業の幅を広げられればと会社側では考えている。

この2名の受入がスムーズにできたことは、Aさんの雇用に向けた取組の経験を活かし、事前に個人の特性を理解できたこと、社員にまでそれら浸透させ、環境を準備できたことが大きかったと同社の担当者は考えている。

トレイ詰め リサイクル作業4. 定着・人材育成への課題と今後の展望

本稿作成のための取材した同社担当者の方は取材の最後に次のように話す。

「自分たちにとってはルーティン業務と思っている作業が、当人にとっては柔軟性が必要で、とまどってしまう仕事もあります。

休憩時間に一人で過ごしているのを見て気になることもありますが、当人は一人で過ごしたくて過ごしており、寂しさなどを感じてない場合もあります。

現在就労している彼らに対して、「知らず知らずのうちに傷つけてはいないか」といった不安や、「本当の気持ちを理解できているのか」といった悩みなど、何をどう配慮すべきなのか、なかなか見えない、図れない部分があるとは感じます。

そういった課題はありますが、彼らの活躍により、これまで社員が時間の合間を見て取り組まなければいけない作業の軽減、ひいては生産性向上にも結びついています。また、対人関係の距離の置き方、つきあい方、思いやりを学ぶよい機会になっているのではと感じています。

受入の際は知識もなく不安がありましたが、職場実習などを活用して一緒に仕事をしていくうち、とてもまじめで几帳面で、ミスを起こさず、その丁寧さに感心させられました。

今後、障害者雇用について、障害者の方々の仕事に対する理解を深めると共に、さらなる仕事の切り出しを検討し、就労の場を拡大できればと考えています。」執筆者:高齢・障害・求職者雇用支援機構

宮崎支部 高齢・障害者業務課 渡辺 豪

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。