支援機関との連携で雇用を実現した事例

2019年度掲載

- 事業所名

- IGRいわて銀河鉄道株式会社

(法人番号: 3400001002068) - 業種

- 運輸・物流業、サービス業

- 所在地

- 岩手県盛岡市

- 事業内容

- 鉄道業、観光業、不動産業ほか

- 従業員数

- 約240名

- うち障害者数

- 3名(令和元年6月現在)

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 1名 事務補助(経理業務など) 知的障害 1名 清掃 精神障害 1名 清掃・事務作業 - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、知的障害、精神障害

- 目次

-

事業本部外観

事業本部外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

「IGRいわて銀河鉄道株式会社」(以下「IGR」という。)は、岩手県や沿線市町村、地元企業などの出資による第三セクター方式の鉄道会社。平成14年12月の東北新幹線盛岡?八戸間開業に伴い、東日本旅客鉄道株式会社から経営分離されることとなった在来線(東北本線)のうち、盛岡から目時(青森との県境)の間の路線を引き継ぎ、平成14年に開業した(目時以北は、青森県の「青い森鉄道株式会社」が運営)。

盛岡市、滝沢市、岩手町、一戸町、二戸市の3市2町をつなぐ路線は、営業距離82kmで駅数17駅(青森県管理の目時駅を除く)。1日あたりの輸送人員約14,000人のうち、6割が通勤・通学に利用する「生活路線」である一方で、1日約50本の貨物列車も走行しており、北海道と本州を結ぶ物流の担い手にもなっている。

また、県北地域から盛岡圏域への総合病院に通う方々へ着目し、通院する乗客(主に高齢者)が安心して利用できるよう、アテンダントが乗務し、また後方車両の全座席を優先席にした「IGR地域医療ライン」など、沿線住民の「安心」に寄り添い事業を展開。沿線駅周辺のにぎわい、活性化をキーワードに、地産地消レストラン「びすとろ銀河(青山駅)」、コンビニエンスストア「ミニストップ(一戸駅)」をはじめ「銀河鉄道観光」「IGR不動産」「IGRクリーンサービス」も運営し、さまざまな形で地域の暮らしを支えている。

(2)障害者雇用の経緯

ア 雇用に取り組むきっかけ

IGRのメインは鉄道業であり、鉄道業は障害者の法定雇用率制度において除外率適用業種ではある。ただし鉄道業のほかに観光業、不動産業なども展開しており、それらは除外率適用外となっている。

「鉄道業が除外率に該当していたからではないが、当社では障害を持つ方の雇用を積極的には考えておらず、納付金を納めることで対応してきた」と話すのは、IGR総務部副課長の小綿奈津子さんである(小綿さんはIGRにおける障害者雇用の主担当で今回の取材も小綿さんを中心に行っている)。

「今思えば、鉄道事業が主体であることを前提に、雇い入れが難しい理由を挙げて障害者雇用の具体的検討に踏み出せていませんでした。障害者を雇用することは、会社の業務や制度を一から見直し、作り直さなければいけないのではないか、人員配置を変えなければいけないのではないか、など、とても高いハードルのようにとらえていました」と振り返る。

また、「雇用=新卒採用」というイメージにとらわれていたのも、雇用が進まない原因のひとつだった。社員の採用については新卒採用試験で実施している鉄道事業に対する適性検査を「必ず受けなければいけないもの」という固定観念があり「障害を持つ人が合格するのは難しいのではないか」と考えていたという。

そんなIGRが障害者雇用に取り組み始めたのは平成29年10月からであり、岩手労働局から障害者雇用を勧められたことがきっかけだった。

「障害者雇用に対する取組について丁寧に説明を受け、認識を新たにしたことがきっかけです」と話す小綿さん。当初は「何から始めたらいいのか全然見当もつかない」という状況だったが、ハローワーク、岩手障害者職業センター(以下「職業センター」という。)の担当者のアドバイスのもと、セミナーに出席するなどして知識を身につけ、雇用に向けたアクションを具体化していった。

イ 採用に向けた取組~事前の社内勉強会と業務の切り出しなど~

総務部が担当窓口となり、社内の各部門長を対象とした勉強会を開催。ハローワークの担当者を講師に、障害者雇用とはどういうものか、他社の雇用事例などを学びイメージをつかんだ上で、「業務の切り出し」に関する社内アンケートを実施し、現在の業務のなかで「この部分は任せられるのでは」と思われる作業の洗い出しをした。

その結果、切り出しできる業務が思った以上にたくさんあることがわかった。しかし、駅構内のバックヤードは構造が複雑で通路が狭い、階段が多いなどハード(設備)の面で受け入れが難しい部署も多いと考え、まずはエレベーターなどが完備している本社の総務部で受け入れることとし、事務補助と清掃業務での採用活動を進めることとなった。

平成29年12月から採用活動(ハローワークへの求人登録、関係機関への働きかけなど)を進めた結果、翌年の春には3名の障害者を採用、現在も元気に働いている。

次に3名の採用経緯や具体的取組などの詳細を述べる。

ウ 清掃部門での採用の経緯

平成30年3月にまず2名を採用した。精神障害のあるAさんと知的障害のあるBさんで(どちらも40代男性)、両名とも職業センターの利用者であり、IGRが具体的な募集内容(清掃作業など)を職業センターに伝えたことを契機に職場実習などを経て雇用につながった。

まずは実際に職場を体験することから始めることとし、二人とも3日間の実習を行った。実習終了後に「この仕事を続けたいか」という本人の意思を確認した上で、面接選考を行い仮採用とした。3か月間のトライアル雇用を経て、非常勤社員として継続雇用となった。なお、二人ともトライアル雇用の段階から職業センターのジョブコーチ支援を利用した。

エ 事務部門での採用の経緯

3人目は平成30年4月に臨時社員として採用したのが身体障害のあるCさんである(30代男性)。数年前に発症した頸髄腫瘍で、筋肉のこわばりや体温調節がうまくいかないといった症状がある。現在は主に車いすを使っている(短時間であればロフストランドクラッチ(杖)での歩行も可能)。手術後、約5か月間のリハビリ経て岩手県立療育センター(以下「療育センター」という。)の障がい者支援部門に入所。パソコン操作の訓練を受けていた(以前は製造業でライン作業に従事していたため、パソコン操作はほぼ未経験だった)。

平成29年秋、IGRの担当者が障害者雇用に関するセミナーに参加した際、来場していた療育センターの職員と名刺交換し「事務系の人材をお探しであれば、紹介できます」という話を聞いていたのがきっかけだった。その後、IGRが事務補助で募集することになり療育センターに連絡を取ったところ、紹介されたのがCさんだった。

9日間の実習後、3か月のトライアル雇用ののち採用となった。

2. 勤務状況、担当業務と課題への取組状況

(1)AさんとBさんの勤務状況、担当業務など

現在、Aさんの勤務時間は9時から16時の短縮勤務(通常の勤務時間は8時30分から7時30分)。出勤は、他の社員と同様週5日。自宅から徒歩と電車で通勤している。主な業務は本社内の清掃、1階のレストラン「びすとろ銀河」で販売する弁当の品名シール貼り付けのほか、必要に応じてパソコンの入力など事務補助も行なっている。

一方、Bさんの勤務時間は8時30分から17時30分、週5日出勤で、他の社員と同様の勤務体系。バスと電車を乗り継ぎ通勤している。主に本社に隣接する青山駅の清掃(通路、トイレ、待合室、レストラン「びすとろ銀河」など)を担当している。

ア トライアル雇用中に現れた課題

トライアル雇用時には、二人とも同じ業務(清掃)を担当していたが、1、2か月経った頃から二人の特性によるコミュニケーションのズレを感じるようになりました。

「最初は二人で同じ作業することに心強さを感じていたようなのですが、徐々に作業のスピードや丁寧さなどに違いが現れ始めました」と日常的に二人を指導している総務部主任の箱崎育子さんは振り返る。

そこで、ジョブコーチのアドバイスのもと、二人の業務の習熟度が高くなってきたこともあり、別々に作業を分担するとともに、Aさんには事務的な作業も行なってもらうこととした。業務を割り振ったことにより責任感が増し、意欲的に作業にあたっているという。

イ 業務上の指示について

箱崎さんが主担当となり、具体的な指示や連絡などを行なっている。心がけているのは、できるだけ具体的に指示をすることとのこと。例えば「ちょっと待って」ではなく「5分待って」と伝える。あるいは、「何時から何時まで」「どこにあるどの用具を使って」「この作業をする」など、明確に伝えるようにしていると話す。

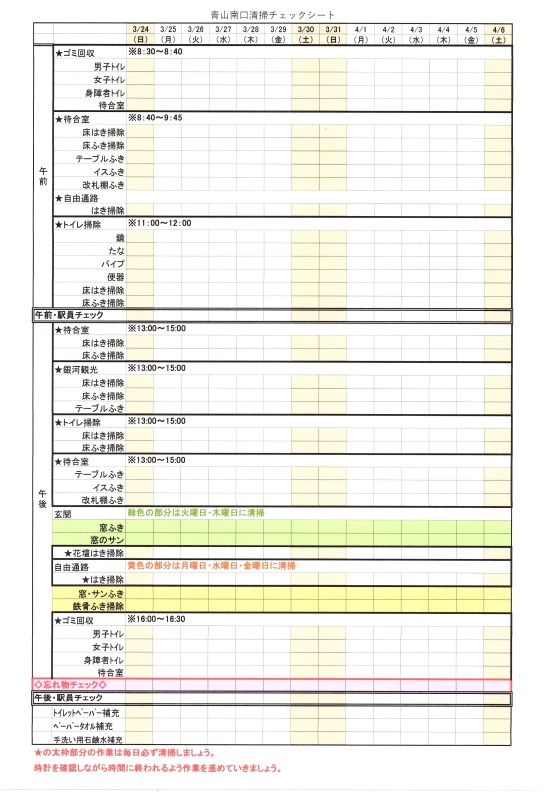

また、作業チェック項目を整理した「作業シート」を作成し、本人が「何をすればいいか」不安になったとき、いつでもシートを見て確認できるようにしている。シートを活用することは正確で効率的な作業に役立っている。注)以下に掲載したのは作業シートの一例であり、作業場所のひとつである青山駅南口の清掃チェックシートである。

作業シートの一例

ウ Aさんのコメント

「自分の病気(精神障害)をオープンにして働くため」の仕事を探していましたが、なかなか見つかりませんでした。そんなとき、通っていた職業センターに声をかけていただき、IGRで働き始めました。職業センターの方が間に入り私が職場に馴染めるようにいろいろ配慮してくださり、会社も私の特性を理解し、働きやすい環境を整えてくれ、ありがたいです。仕事を始めてから、睡眠も食事もきちんととれるようになり、生活リズムが整い心身ともに安定してきたと感じます。」

エ Bさんのコメント

「最初はみなさんに教わりながら仕事を覚え、今では自分の担当する仕事はほぼ一人でやっています。自分らしく働けるので、毎日仕事が楽しいです。」

Aさんの就業場面 Bさんの就業場面

(2)Cさんの勤務状況、担当業務など

Cさんの勤務時間は、他の社員同様8時30分から17時30分。出勤も週5日である。以前は療育センターで生活をしながらリハビリなどの訓練を受けていたが、IGR入社をきっかけに、生活支援を受けながら一人暮らしを始めた。社内では車いすの移動がメイン(近くであればロフストランドクラッチ(杖)で歩行もできる)。通勤は自家用車を運転している。業務内容は主に、事務所内での事務補助(パソコンでのデータ入力など)。

ア 業務中の留意事項について

業務上の連絡や指示などの配慮は特に必要なく、通常の社員と同様である。

筋肉がこわばる(体調や気候によって度合いが違う)、体温調節がうまくいかないなどの症状があるため、室内の温度や換気を意識する、冷蔵庫に保冷剤をストックする場所をつくる(暑い日など体温が上がることがあるため)、席を入り口の近くにする、といった配慮をしている。基本的にはCさん自身で体調管理を行っており、何か困ったことがあればその都度申し出てもらうようにしている。

イ Cさんのコメント

「障害で以前のような立ち仕事はできなくなり、事務的な仕事であれば働くことができるのではないか、という思いから、パソコン操作を勉強しました。

療育センターの担当から話をいただいた時は、大きなチャンスをいただけて嬉しい反面、不安もありましたが、今は職場の方々にいろいろ配慮していただき感謝しています。力仕事など自分ができないことを周りの方々にサポートしてもらっていますので、その分、「自分ができること」で会社に貢献したいです。車いすやロフストランドクラッチ(杖)を使う自分の視点を、身体が不自由な方が利用しやすい駅づくり、サービスづくりに活かせたらと思っています。」

Cさんの就業場面

Cさんの就業場面

(3)障害者の雇用を通じてIGRが実感したこと

「ハローワークの方が最初に来てくださったとき"まずはやってみることですよ"とおっしゃったんです。そのときは"そうは言っても…"と不安でしたが、今思えば、まさに"やってみる"の一言に尽きるかなと思います」

そう振り返る小綿さん。

「補助的な事務作業や清掃をまかせることで、周りの社員が業務に集中でき、本当に助かっている」と実感しているという。また、「これまで大きなトラブルもなく、3人が意欲的に仕事に取り組んでいるのは、職業センター、ハローワークなど関係機関からの支援やアドバイスはもちろんだが、担当者である箱崎さんのきめ細やかなサポートが本当に大きい」と話す。

一方箱崎さんは「以前は"障害者と働く"ということに対して知識がなく、不安ばかりがありましたが、今は、障害者をひとくくりにするのではなく、特性も性格も一人ひとり違う "その人個人"として見るようになりました」と語る。また「なるべく具体的な指示を心がけるようになったことで、障害のない同僚などに対してもわかりやすく伝達できるようになった」と感じているそうだ。3. 今後の展望と課題

3人の雇用で法定雇用率を達成しているが、引き続き雇用の拡大を検討しているという。また、3人は現在臨時社員、非常勤社員として働いているが、将来的には雇用形態についても見直していきたいとも考えている。

「現在は、3人とも本社総務部の配属ですが、ゆくゆくは本社だけでなく、ほかの部署にも広げていけたらと思っています。事務的な作業は総務に限らずどの部署にもあるので、業務の切り出しを雇用につなげることが課題です」と小綿さん。IGRには、不用品回収や家事代行、清掃、雪かき、草取りなどを行う「IGRクリーンサービス」という部門があり、そことうまくマッチングさせることも考えていると話す。

なお、障害者雇用に取り組み始めた際には「ハード面(構造が複雑で通路が狭い、階段が多いなど)で受け入れが難しい部署が多い」と考えていたが、実際に雇用を受け入れてからは「障害にも様々なタイプがあり、その人の特性に合わせた配属をすれば、必ずしもバリアフリーでなくてもいい」というように考えが変わったという。4. 障害者雇用を検討している事業所へのアドバイス

取材の最後に、小綿さん、箱崎さんにこれから障害者雇用を進めようとしている事業所へのアドバイスを尋ねた。それを最後に掲載する。

「職業センターやハローワーク、障害者支援機関などがサポートしてくれるので、一定の準備をしたうえでまずはやってみる、この言葉に尽きます。また、業務の切り出しをするときは"障害者にもできるか"から入るのではなく"この作業を誰かにやってもらったら助かるなあ"という視点で切り出していくことが大事ではないかと感じています。"何ができないか"は障害によってそれぞれ異なりますし、誰しも得意不得意がありますから。まずは現場のニーズを明確にすること。それがよりよいマッチングの第一歩だと思います」

執筆者:ライター 鈴木 いづみ

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。