社員が作業しやすい環境からつなげていく障害者雇用

2019年度掲載

- 事業所名

- 株式会社 エフ・ワン

(法人番号: 2390001006807) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 山形県東田川郡庄内町

- 事業内容

- 婦人服縫製業

- 従業員数

- 81名

- うち障害者数

- 3名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 1名 アイロン作業1名 知的障害 2名 検品作業1名、裁断・芯貼り作業1名 - 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、知的障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社 エフ・ワン(以下「同社」という。)は、ブラウス・シャツ・スカート・ワンピースなどの婦人服縫製業として昭和63(1988)年7月14日山形県東田川郡庄内町で設立し、高級ブランド婦人服の製作に取り組んでいる。同地域には、婦人服製作に係る仕立てや仕上げ作業を行う関連会社2社も所在している。

社訓として、『新たなる幸福カンパニーをめざして』を掲げ、ゆとり・おもいやり・生きがいのある会社の実現を目指しており、希望者を対象に70歳まで働くことができる継続雇用制度を設けるなど、老若男女を問わず働きやすい環境を作っている。

また、女性が9割を占める作業場ではBGMが流れ活気に満ち溢れている。

(2)障害者雇用の経緯

ア 障害雇用について

(ア)同社は、平成9(1997)年8月に、聴覚・言語障害を有する社員を採用したのが初めての障害者雇用であったが、その社員は婦人服縫製業の経験が豊富であり、かつ、相手の口の動きだけで内容を理解する読話や筆談、ジェスチャーなどで意思疎通ができていたため、その当時は、障害者を雇用しているという感覚は会社内ではなかった。

(イ)本格的に障害者雇用を行うこととなったのは、平成21年(2010)年に、地元の高等養護学校から、婦人服縫製業への就職を希望する2年生の知的障害のある生徒1名を実習生として受入れ要請があったことがきっかけであった。

障害者を雇用することは同社の目指す「ゆとり・おもいやり・生きがいのある会社の実現」の考えに沿うものであり、社会貢献をしていきたい立場からその生徒の実習を受け入れることとした。

しかしながら、今まで経験したことのない初めての障害者の実習生の受け入れであったため、後述のとおり高等養護学校側と相談しながら、実習生の指導を担当する社員1名を選び、指導役として配置するなど本人の技術や意思を見極めながら、試行錯誤のうえ採用に向けた準備をしていった。

また、実習生の作業ぶりに触れる中で、その真面目な実習態度や何事にも積極的に取り組む姿勢に、同社の社員は感銘を受け、障害者雇用への理解が徐々に社員の間に広がるとともに、障害者雇用の可能性を多くの社員が感じていった。

そうした実習の成果もあり、実習を終えた生徒は、面接試験などを経て平成23(2011)年4月1日に採用となり現在も同社で就労している。

(ウ)その後も、平成29(2017)年4月には地元の養護学校高等部の知的障害のある生徒1名の実習生を受け入れて採用するなど、高等養護学校以外にも採用の幅を広げている。

さらに、平成30(2018)年4月には、高等養護学校から知的障害者1名が採用に至っている。

イ 障害者実雇用率の推移

平成29年(2017年)6月1日 5.1%

平成30年(2018年)6月1日 6.13%

令和 元年 (2019年) 6月1日 4.9%2. 取組の内容と効果

(1) 取組の内容

ア 採用まで至る経緯

(ア)職場実習の受入れと活用

地元の高等養護学校及び養護学校から1~2週間の期間で実習生を受け入れている。

実習にあたって、実習生1名に対し指導担当の社員1名をつけることで、相談しやすい環境作りや障害者の体調などの変化に気づける体制をとっており、注意しながら指導にあたっている。

また、将来的に採用をした時のことを想定し、様々な部署・業務での実習を通じて、本人の技術や適性を見極めることで、採用後に配属する部署を考える参考にしている。

(イ)採用試験について

採用試験は面接試験を行っており、保護者も含めた3者による面接をおこなっている。

これは、高等養護学校との採用方法に関する相談の中で、考え出された方法で、本人はもちろんのこと保護者の不安も取り除くことを目的とする他、採用後に相談したいことや課題が生じた場合に、すぐに連絡できるように、ご家族との関係性を密にする効果にもなっている。

(ウ)採用後の配属先

採用後は、本人の希望と実習時の作業状況を参考に配属先を決定することで、本人に適した仕事に従事させ、ミスマッチを無くし、職場定着を図っている。イ 採用後の障害者への配慮、ケアについて

(ア)障害者指導担当者(以下「指導担当者」という。)の配置について

指導担当者を、障害のある社員1名に対し1名配置している。指導担当者には、障害のある社員のささいな変化(表情が落ち込んでいる、挨拶が普段と比べて元気がないなど)でも責任者である工場長へ報告する体制にしている。

また、業務上の指導に際しては、「指示しただけではなく、必ず理解しているかどうかの確認をする。」という考えに基づき行っている。

指導担当者は、障害のある社員が「はい」と返事をした場合、指導内容を理解したと受け取ってしまう場合もあり、たとえ返事をしたとしても内容について理解していない場合もあることから、理解状況の確認を実際の作業を通じて、確認することを重視している。

また、指導担当者は障害者に対し、他の社員とも変わりなく接しながらも、

・ 不安を与えないように笑顔で接する。

・ 仕事中に定期的に声掛けをする。

・ わかりやすいように、手本を見せながら指示をする。

などに配慮しながら、業務指導にあたっている。

(イ)連絡ノートの導入について

高等養護学校が生徒の実習時に使っている実習ノートを参考にして、同社でも障害のある社員向けの「連絡ノート」を 作成・導入している。連絡ノートは、該当する社員が入社から3か月間の間、指導担当者から学んだ内容や反省項目などを本人が記載するとともに、指導担当者や工場長による記載内容の確認や連絡用のツールとして活用している。

記載内容の確認にあたり、指導担当者及び工場長は、気を付けて欲しい点やアドバイスなども記載するようにしており、連絡ノートは社内で情報共有を行いつつ、仕事の習得状況や悩みごとがないかを把握する手段としても活用しており、一定の効果が得られている。

なお、障害のある社員が、連絡ノートの継続を希望する場合は延長し、利用するようにしている。

(ウ)各種相談体制の構築について

障害のある社員が、責任者の工場長や指導担当者と相談しやすい環境づくりを行い、仕事上や私生活の悩み相談を受け、深刻化する前に対応策を講じるようにしている。

それでも、対応すべき課題が生じた場合は工場長と各部署の管理職が集まり、該当する者についての情報共有や解決へ向けた協議を行い、全社一丸となって解決に向けて取り組むようにしている。

協議するにあたっては、一人ひとりの特性についても指導担当者は学ぶようにしており、たとえば休みがちになってしまう者は、どういったことが原因なのか、本人の感情なのか、障害の特性なのかを理解してうえで課題解決へ向け、対応するようにしている。

それでも、その社員が定期的に休むようになるなど、深刻化してしまった場合には、保護者や障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)の力を借りた取組なども行えるようにするなど、解決に向けた相談体制を構築している。

(エ)2か月ごとの社内の座席交換

同社では、2か月ごとに座席をくじ引きにより決めており、障害のある社員が孤立しないなどの効果を生んでいる。

ウ 業務内容の改善について

同社では、障害者を採用するにあたり、作業手順や作業環境の工夫を行う業務の改善に取り組んでおり、それは結果的に、障害のある社員だけではなく全ての社員が働きやすい環境作りにもつながっている。次に具体的な改善例を紹介する。

(ア)完成品に商品札を張り、検品、出荷する部門

現在は、知的障害のある社員1名が従事している。

この業務では、チップと呼ばれる、商品やサイズごと決められた色のプラスチックをハンガーに取り付ける作業や、商品の製造品番、サイズなどが記載された下げ札を取り付ける作業を行っている。

従来は、障害のない社員も誤った色のチップや下げ札を取り付けて発送してしまうなどのミスをすることもあり、障害者を受け入れるにあたり、業務の改善を行うこととした。

ミスが起こる要因としては、商品やサイズごとに対応したチップと下げ札の色が分かりづらいことが原因となっていた。

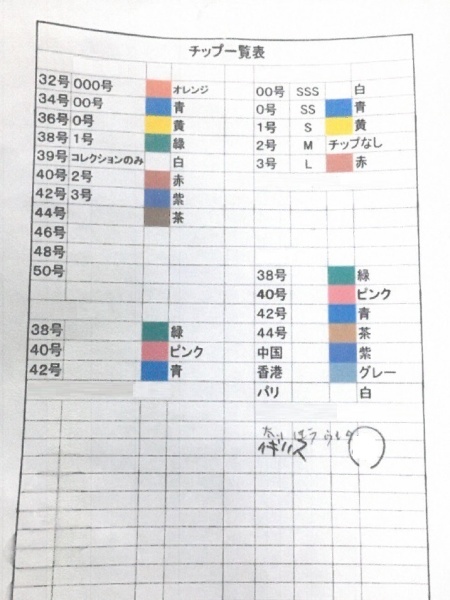

対応策として、商品やサイズとチップの色の対応一覧を表にして、一目でわかるようにするとともに、チップの色や下げ札を仕分けする専用の箱を作るなどの改善策を講じ、ミス防止につなげている。

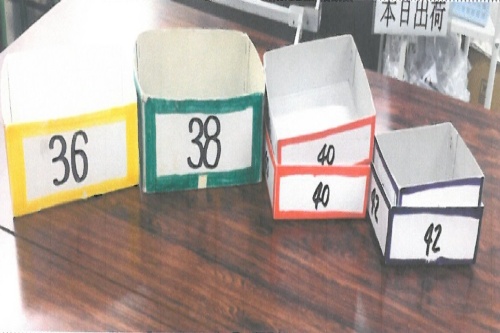

作業で使用するチップ

仕分け用の箱

チップ一覧表

(イ)裁断部門の芯貼りの部門

現在、知的障害のある社員1名が従事している。

この業務では、布地の型崩れを防ぐために接着剤がついた生地(芯地)を表生地と貼り合わせる芯貼り作業を行っている。

従来は、障害のない社員も生地(芯地)の向きを間違えて表生地と貼り合わせてしまうミスをすることもあり、障害者を受け入れるにあたり、業務の改善を行ったものである。

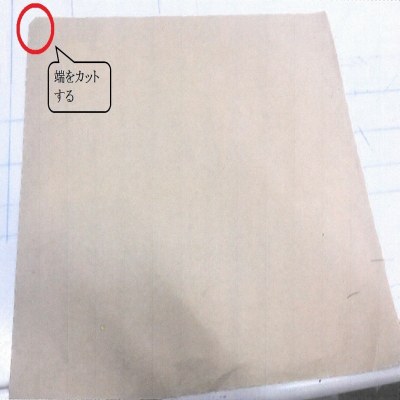

芯貼り作業を行う前の工程で、正しい向きで重ね合わせた状態の生地の端をカットし目印を付けることで、生地を重ねた際に目印が合わなければ、間違って重ねていることに気づくことができるように改善し、ミスの減少につなげている。

目印をつけ改善した生地

(ウ)アイロン作業を行う部門

現在、聴覚・言語障害のある社員1名が従事している。

この業務では、アイロンを使用し、前身頃の折りや襟の仕上げなどの業務を行っている。

すでに述べたようにこの社員は縫製業の経験を積んできていることもあり、読話や筆談、ジェスチャーなどで、業務を理解してくれることが多いが、仕事を依頼する際は、必ず型紙などの業務に使用する物を提示しながら説明をすることとするなど、よりわかりやすくするように指導者は心がけている。

(エ)共通事項

障害特性によっては、気分が沈んでしまうと休みがちになり、会社に連絡すること無く休むケースもあった。

会社としても深刻化する前に出勤状況を把握したいという考えのもと、物品の適切な管理も兼ねて、全社員に配付されている裁縫道具を個人別の袋に入れ、会社出入口付近の目立つ場所に個人ごとに保管することとし、帰宅時には必ず掛け置き、出勤後に持ち出す流れにすることで、連絡なく会社を休んでいる者についてはすぐに気づける体制になっている。

裁縫道具掛け

また、日々の業務の内容については、退勤時に次の日の作業指示を受け準備してから帰宅することにしており、出勤時から一人で迷わず仕事を始めることができるようにしている。

そして、どの部門であっても、さまざまな指示については具体的で丁寧に説明することを心がけている。

エ 雇用の事例:知的障害のあるAさん

Aさんは、婦人服縫製業に興味があり、在籍していた地元の高等養護学校から同社へ実習に来たことを契機に、採用試験を経て平成23(2011)年4月1日採用に至る。現在は、完成品に商品札を貼り、検品、出荷する業務に従事している。

今回の取材時、同社で働くことをAさんは「楽しいです。」と話してくれた。

また、Aさんの働きぶりに対して工場長は、「仕事に対し真面目に取り組んでいます。1つの工程を責任を持って担当しているので、会社としても大変頼りにしています。」と話してくれた。

Aさんの作業風景

(2)効果

障害者を採用することをきっかけに業務の改善を行ってきており、そのことが、年齢、性別、問わず全ての社員が作業しやすい環境作りにつながり、結果的に障害のある社員も働きやすい環境になっている。そういったつながり、相乗効果もあって、職場全体が活気に満ちあふれており、障害者も含めた社員全員が生き生きと仕事をこなしている。

また、障害のある社員が真面目に仕事に取り組む姿勢は、他の社員の就業意欲の向上にもつながるなど、より良い影響となっており、同社が掲げる「ゆとり・おもいやり・生きがいのある会社の実現」の実現に向けた一翼を担っている。

また、このような取組みは、障害者雇用企業としてひとつのモデルであり、支援センターの依頼で障害者雇用に関する講演を依頼されるほか、労働局などの行政機関からも障害者の働く現場を見学させて欲しいと依頼があり、他社での障害者雇用の進展に役立っている。

3. 今後の課題と展望

(1)課題

現在雇用している3名の障害のある社員はいずれも働く部署が違うため、会社全体の親睦会などの場はあるものの、障害のある社員同士の接点が少なく、コミュニケーションを図る機会が少ないことを懸念している。

また、前述のとおり仕事や私生活の相談は受けているが、人生設計の様な将来的な話はできていないので、今後時期をふまえながら対応していきたい。

(2)展望

最近では、同社での雇用という就業形態によるものだけではなく、支援センターからの相談を受け、在宅就業を希望する障害者に請負契約という形で仕事(縫製した婦人服の糸くず取る仕事)を提供するなど、様々な方法により障害者の社会参加、社会貢献につながる取組も始めている。

今後の展望としても、障害の種類や程度に関わらず機会があれば障害者雇用をしていきたいと経営者側や指導担当者は考えており、障害の有無や老若男女にかかわらず働きやすい職場となり、同社の理念である「ゆとり・おもいやり・生きがいのある会社の実現」を目指していきたいと考えている。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

山形支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。