誰もが安心して、長く勤めることのできる職場を

- 事業所名

- 太洋工業株式会社

(法人番号: 9170001002004) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 和歌山県和歌山市

- 事業内容

- 電子基板事業、基板検査機事業、産機システム事業、鏡面研磨機事業

- 従業員数

- 223名

- うち障害者数

- 6名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 4名 生産企画、技術管理職、製品検査、製造 精神障害 1名 製造 注.発達障害(自閉症)を重複 高次脳機能障害 1名 製品出荷用の箱作り、パソコン入力作業 - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

太洋工業株式会社(以下「同社」という。)は昭和35(1960)年12月、捺染用ロール彫刻(布地表面に模様をプリントするためにロール状の型に彫刻を行うこと)とめっき加工(金属などの材料の表面に、金属の薄膜を被覆して表面処理すること)の対米輸出工場として発足した。また、写真製版技術の導入にも成功し、さらに事業を拡大した。しかし、時代の波とともに捺染ビジネスだけでは事業を継続していくことが難しいと判断し、エレクトロニクス産業への業態転換を模索し始めた。

その後、平成5(1993)年にはフレキシブルプリント配線板(FPC)の製造を開始し、デジタル家電、特に携帯電話などのモバイル端末の急速的な普及により事業は飛躍的に拡大した。

現在は、デジタル機器に使用されているフレキシブルプリント配線板(FPC)の試作品製造などを行う「電子基板事業」を中心に、「基板検査機事業」、「産機システム事業」、「鏡面研磨機事業」などの事業も手がけている。

未来に向かって常にチャレンジする精神で、ここ和歌山から日本国内だけでなくグローバルなマーケットに最先端技術を発信し続けている。

(2)障害者雇用の経緯

同社の企業理念は、先端技術に常にチャレンジ、技術を通じて社会に貢献、全従業員に生涯教育の場を提供し、仕事を通じて自己向上を図ることである。

そして、経営理念には「会社は、そこに働く全従業員が日々自己を研鑽し、自己の向上に努力できる環境を備えていなければならない」、「そして会社は、いつの日も楽しく健康的に働ける場所でなければならない」などを掲げている。

そんな同社では誰もが活躍できる職場になるように、また安心して長く勤められるように柔軟かつ多様な受入れをしており、設立当初から障害者雇用にも積極的に取り組み、聴覚障害のある従業員を約10名雇用してきた。

2. 取組の内容と効果

(1)募集・採用

採用にあたっては、ハローワーク主催の「障がい者就職面接会」での募集など幅広く応募者を募り、面接選考を経て採用している。入社の際には和歌山障害者職業センター(以下「職業センター」という。)や、地域の障害者就業・生活支援センターの担当者との事前打合せや入社後の相談・支援などを利用している。両センターの担当者が、障害のある従業員と周囲の従業員との間に入って会社に馴染めるように支援することでスムーズな定着につながることもある。なかでも、職業センターのジョブコーチの支援は手厚く、3か月にわたるサポートは、同社にとっても非常にありがたく、どのような対応をすれば良いかの助言や、何か問題があった際にもすぐに対応してもらえるので障害者の雇用には欠かせない存在となっている。

(2)職場配置や環境改善の取組から

ア Aさんの事例から

(ア)障害の状況など

Aさんは、同社に長年勤務していたが、脳梗塞を発症し、その後遺症として左半身麻痺と高次脳機能障害を有するに至った。Aさんの障害の特徴(就労上の課題)は麻痺だけではなく、集中しづらい、記憶力が低下した、指示理解や反応が遅れるなどの高次脳機能障害もあった。

(イ)職場復帰に向けた職場配置などの取組

発病前のAさんの仕事は、基板製造工程にある洗浄作業の監督(機械調整やメンテナンス、化学薬品の調合などを管理、指導)であったが、障害状況からするとこれまでと同じ職務内容・環境で職場復帰することは困難と思われた。

しかし、本人や家族には強い職場復帰の希望があり、同社としても、Aさんの今までの功績を考えると、職場復帰して欲しいと考えていた。

そこで、Aさんに向けた新たな職務を作ることとし、今まで外注していた仕事(製品出荷用の箱作り)を内製化し、シュレッダー作業やパソコン入力作業とも合わせてAさんの担当職務とし配置した。また、高次脳機能障害などに応じた支援を得るため、職業センターのジョブコーチ支援を利用した。

Aさんの作業の様子

(ウ)環境改善の取組

Aさんは復帰し、作業に取り組み始めたが、左半身麻痺のため、職場の同僚などがつい手を貸してしまうこともあった。しかし、復帰する以上、自分でできることは自分で対応することが基本であるとのAさん本人と同社の考えにより、本人ができることには手を貸さないということになった。ただし、安全確保のために、これまでは階段の片側にしかなかった手すりを、もう片側にも設置し、同社敷地内の経路にあるスロープにも手すりと滑り止めを設置した(設置にあたっては高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金を活用)。また、靴の脱ぎ履きの際に座れる椅子を出入り口に設置することで安全に十分な配慮をした。

スロープの手すり・滑り止め 靴を脱ぎ履きするための椅子

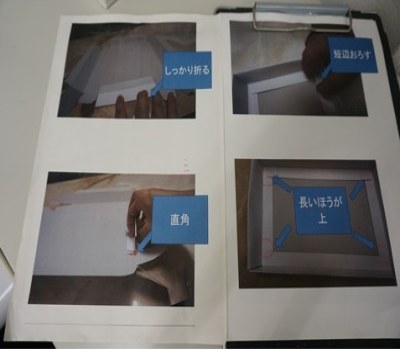

作業に関する改善についても、Aさんが片手で作業しやすいように治具を手作りし、作業手順が分かりやすいように写真付きの作業工程マニュアルも作成した。

Aさん専用の治具 写真付き作業工程マニュアル

これらの改善はAさんの移動や作業しやすさにつながっただけでなく、他の従業員の利便性の向上にもつながり、「誰もが安心して、長く勤めることのできる職場を」という同社の理念に適った結果を生んだ。

(エ) サポート体制

Aさんに仕事の説明をする際、以前に比べて反応が遅くなったため、本人が理解できているかどうかの確認ができないこともある。そこで、説明をした後で理解できていたかどうかを必ず聞き、間違いなく理解できているかどうかの確認も行うようにして、ミスを起こさないようなサポートをしている。

職場に復帰できたことを、Aさんも家族も非常に喜んでいる。毎日、配偶者の運転する車で通勤しているので、その際に連絡事項などは念のため配偶者にも伝えるようにしている。同社では全社員に年4回の面談を行っているが、Aさんとは本人だけでなく日頃から家族とも良い(綿密な)コミュニケーションをとれていることから、面談で初めて問題が明らかになるようなこともない。

本人・家族との良いコミュニケーションは、安定して勤務してもらう大きな要因の一つと実感している。

(3)従業員の意識改革への取組から

障害者を雇用するにあたり最も重要な課題のひとつが従業員の障害者に対する理解であると同社は考えている。

同社では創業当時から障害者雇用に積極的に取り組んでおり、従業員の障害者雇用に対する理解は比較的進んでいるが、従業員全員がより理解を深められるように、多くの障害者雇用の経験を持つ地元企業の代表者を講師に障害者雇用に関する講演を行うなど、職員の研修にも積極的に取り組んでいる。講演内容は、障害者雇用に関する取組内容や障害のある人と働くに当たっての意識改革についてであるが、そのような取組が、職員の理解をいっそう進めていると同社では考えている。

例えば、Bさんの事例である。

Bさんは自閉症で精神障害がある従業員であるが、予想していないことに遭遇するとパニックに陥る特性がある。以前、更衣室を別の部屋に移動した際に、Bさんにそのことを事前に説明していなかった。Bさんは出勤後、今まで使用していた更衣室に入り、そこで初めて更衣室の移動を知ってパニックとなり、壁をたたいて周囲を驚かせた。事前に伝えておくことが必要だと周囲は改めて理解し、それ以降は周囲がどのようなことも事前に説明するよう気をつけて対応している。それ以外にも、休憩中に会話などを特にしているわけではないが、年齢の離れた従業員ともスマホゲームを通してコミュニケーションをとれており、周囲の温かい環境にも恵まれ、落ち着いて真面目に勤務することができている。今では会社の戦力となってバリバリ働いている。

このような周囲の理解や配慮、気遣いは障害のある従業員が安心して働くことができる大きな要素になる。同社での意識改革の研修などが功を奏し素晴らしい結果となって表れた事例ではないかと筆者は考える。

3. 今後の展望と課題

(1)職場定着への課題

過去に精神障害のある人を何人か雇用してきたところ、定着しないことも多かった。同社は短期納期を目標にしているので、勤務シフトも綿密に組んでいる。事前に申請のある休暇には対処できるが、突然の連続欠勤となるとチームワークが乱れ、仕事の効率も大幅に下がってしまう。長期に休暇が必要な場合には休職制度を利用してもらい、また復職時には、ジョブコーチ支援を利用するなど、制度を利用して復職すればよいと考えている。実際にそうしたかたちで復職できたケースもあったが結局定着には至らなかった。

しかし、それはその人に問題があるからでも、同社に問題があったのでもなく、たまたまその人が同社の業務内容と合わなかっただけで、違う業界の職場では能力を発揮できる場合もあるのではないかと同社は考えている。

同社は、新たに障害のある人が入社しても、以前の人と比べず、また一からその人に合った取組を行うようにしている。障害の名称が同じだから状況や課題も同じということではなく、一人ひとりの障害特性に合わせて対応していくことが最も重要だと考えている。

現在、精神障害のある従業員は1人だが、今後も新規雇用を積極的に推し進め、職場定着につながるように取り組みたいと考えている。

(2)新規採用への展望

今後は障害者の職場実習などにももっと協力していきたいと考えている。今年度はろう学校の生徒の実習を新たに受け入れた。このような取組が従業員の障害者への理解を深め、障害者雇用への意識をさらに高めていくことにもつながっていくと考えている。

同社は、「全社員に生涯教育の場を提供、仕事を通じて自己向上を図る」という企業理念にもあるように、障害の有無に関わらず、誰しもが仕事を通じて生涯学ぶ権利があり、その場を提供していこうという強い社会貢献への展望を持つ。

同社のこのような経営理念や、社会貢献への姿勢は、今後の事業展望にもつながる力強さを感じる。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

和歌山支部 高齢・障害者業務課 森川 智砂子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。