特例子会社が支えるグループ企業の障害者雇用

~鹿児島エリアの取組から~

- 事業所名

- 株式会社ゲオビジネスサポート鹿児島エリア

(法人番号: 4180001090812) - 業種

- 飲食・宿泊業、サービス業

- 所在地

- 鹿児島県霧島市(本社:愛知県春日井市)

- 事業内容

- ゲオホールディングスグループ店舗での取り扱い商材の加工等の受諾業務店舗及び各グループ事務所の清掃業務など店舗運営に関する業務

- 従業員数

- 247名(法人全体の人数であり、次の障害者数も同様。鹿児島エリアについては本文に記述)

- うち障害者数

- 197名

-

注:重複障害のある場合は重複してカウントしているため、197名より多くなっていること。障害 人数 従事業務 視覚障害 1名 商材加工、検品業務、清掃業務等 聴覚・言語障害 1名 同 上 肢体不自由 9名 同 上 内部障害 2名 同 上 知的障害 115名 同 上 精神障害 69名 同 上 発達障害 41名 同 上 高次脳機能障害 3名 同 上 - その他

- 特例子会社

- 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社ゲオビジネスサポート(以下「GBS」という。)は株式会社ゲオホールディングスの特例子会社として平成22(2010)年に設立された。ゲオグループでは、DVDなどのレンタル、ゲーム・通信機器・中古衣料服飾品などの販売(リユースショップ)、動画配信などの各種事業を幅広く展開しており、現在、全国で約1500の店舗などを有する。

GBSは、ゲオグループ店舗で取り扱っている商材の加工・検品業務、店舗や事務所の清掃業務、ゲオグループ全体の障害者雇用管理及び定着支援に関する委託業務を担っており、グループ全体の障害者雇用を支えている。またGBSは障害者雇用分野に特化するために独自のノウハウと全国展開のスケールメリットを生かして障害者雇用の先駆者としての企業を目指している。

(2)障害者雇用の経緯

ゲオグループではGBS設立前より障害者雇用に取り組んでいたが、ゲオグループ店舗出店数の拡大により常用雇用者数が増加したことに加え、障害者法定雇用率の引上げにより障害者雇用のより一層の促進が急務となったこと、さらに、障害のある従業員の離職者が少なくなかったことから、障害者の雇用促進と採用した障害のある従業員の定着を目指して設立されたのがGBSであった。(機構注.GBSについては2014年度のモデル事例にも掲載されているので、ご興味のある方は参照されたい)

現在、GBSでは冒頭の表にあるように様々な障害のある従業員約197名を雇用しており、各店舗の商材の加工・検品、清掃業務などを担当している。また、グループ企業の障害者雇用のサポートを担っている。

本稿ではGBSの取組について、GBS鹿児島エリア(以下「鹿児島エリア」という。)での取組も交えながら述べることとする。

(3)鹿児島エリアについて

現在、鹿児島エリアには12名の従業員が所属している。うち11名が障害のある従業員であり、商材加工や清掃、ゲオグループ店舗の清掃業務を担当している。

また、鹿児島エリアには1名のストアコーディネーター(詳細は後述)が配属されており、県内ゲオグループ店舗9か所を巡回しサポートを行っている。

2. 取組の内容と効果

GBSは障害者雇用や定着に向けた独自のノウハウを蓄積し、仕組みを構築し、様々な工夫をしているが、まずGBSの特徴的な取組を紹介し、続いて鹿児島事業所での取組について紹介する。

(1)GBSにおける職場定着のための取組、工夫

ア.ストアコーディネーター制度の導入

平成29(2017)年から、GBSではジョブコーチ(企業在籍型)の資格を持ったストアコーディネーター(以下「SC」という。)を各エリアに配置し、各店舗で勤務している障害のある従業員の就労をサポートしている。SC導入前はサポートは各店舗の現場担当者任せになりがちだったが、SCを導入することで、各店舗を巡回し直接障害のある従業員のサポートを行ったり、現場担当者の悩みについてアドバイスを行ったりすることで、生産性の向上や人間関係のトラブル解決などにつながっている。

イ.チャレンジ社員、エキスパート社員制度

将来の雇用継続に関して不安を抱えていた障害のある従業員の声に応えてできた制度であり、一年間の出勤率が90%以上であって本人が希望するのであれば、時給制・有期契約の非正規雇用から、月給制の無期契約の正規雇用(チャレンジ社員)へと変わることができる。またSCのサポートの必要がない自立した方はエキスパート社員として従業員を指導する立場となる事もできる。

ウ.支援機関との連携

新たに障害のある従業員を採用した際には、本人の障害特性などに関して受入れ側の理解が十分とはいい難いため、これまで本人と関わりのあった障害者就業・生活支援センターなどの支援機関(以下「支援機関」という。)よりアドバイスを受けることにより受け入れ体制を整える事ができる。また入社後も協力体制を継続し、障害者も会社以外に相談できるところがあることで、安定した勤務が可能となる。姶良・伊佐圏域内においては、就労支援はSCが対応、生活支援は支援機関が対応と役割分担を行っている。

(2)鹿児島エリアでの取組から

ア.定期的な業務の振り返り、評価

鹿児島エリア独自の取組として、障害のある従業員ごとにSCによる定期的な振り返り、評価を行っている。月に1回、作業面がGBS基準を維持できているか清掃チェックリストで振り返りを行うことと、半年に1回、本人、SC、店舗キーパーソン(以下「KP」という。)がそれぞれ、業務態度、社会生活などの項目に評価をつける。優れている項目や努力向上を期待する項目について面談を通してフィードバックし、更に今後の目標設定を行い、本人、SC、KPが目標を共有している。評価を行うことで、職場で必要とされている存在であることに本人が気づき、モチベーション維持につながっている。

イ.Aさんの事例

(ア) 事例概要

Aさんは発達障害のある方(療育手帳を所持)で、あいらいさ障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。)の登録者であった。

Aさんの採用と、センターとGBSとの関係は2017年10月、SCの大塚さん(以下「大塚SC」という。)がセンターに相談に来たことが始まりだった。大塚SCからは鹿児島のゲオグループでの店舗清掃という形で障害者雇用を進めたいという趣旨の相談があった。

早速、センターが登録者の中でマッチングを図ったところ、X就労継続支援事業所B型(以下「X事業所」という。)へ通所中のAさんが該当すると判断し、提案したところ、Aさんからもぜひ働いてみたいという希望があり、店舗見学、顔合わせ、職場実習へと進めていった。GBSは他の企業より実習までのステップが多い印象だが、実習までに数回顔を合わせる機会があることで、緊張しすぎることなくスムーズに実習に望むことができた。

実習では大塚SCによる指示理解の程度、負荷による対応力の程度など丁寧なアセスメントが実施された。これによりX事業所の訓練場面ではわからない実際の就労場面でのAさんの強み(作業に真面目に取り組む姿勢、経験に応じて自身の行動を改善する努力ができる面など)と課題(指示以外作業は積極的に行わない、報連相が少ない面)が明確になり、X事業所における訓練にとって参考となった。また、GBSとしても採用の可能性を確認できるとともに、Aさん本人も働きたいとの希望が強くなった。そして、あらためてハローワークでの職業紹介、選考などを経て平成30年2月からの採用が決まった。

雇用後は、就労面はSCが、生活面はセンター、X事業所がサポートするという形で役割分担しながら支援を行っており、Aさんの雇用は継続している。

Aさんは働きだしてからは生活面でも張りが出たようで、週末は地域活動支援センターの行事やセンターの在職者交流会、趣味活動にと楽しみ充実した余暇を送っている。余暇の充実は職場定着に重要なことだが、連休に続けて外出したことで、週明けの勤務で体調不良を起こし、大塚SCが緊急対応したことがあった。Aさんも体力を使い過ぎた自覚があったようで、現在は1日は外出を楽しみ、1日は仕事に備えて自宅でゆっくり過ごすというスタイルを確立しているようである。

また、就労面においては、働きだして1年が経過し、慣れてきたせいか、作業に雑なところが見受けられることが多くなった。そこで、モチベーション維持のため大塚SCが面談を実施した。そうした面談と定期的な評価がAさんのモチベーションアップにつながっているようで、Aさん自身も「これからもっと頑張らないといけない項目がわかった」と話している。

(イ)Aさんのコメント

「GBSでのお仕事は実習もしていたので不安はなかった。これまでいろいろな仕事を経験してきたが、GBSでは大塚SCがサポートしてくれるので、その都度意見や考えを伝えることができたり、相談できたりするので、ストレスがたまらず働きやすい。先日の面談で、挨拶について更にお客様に伝わる挨拶を心掛けることと、掃除の精度をもっと上げていくことを目標にしていこうと話をした。また、更に新しい作業にも挑戦したいと思っている。GBSでできるだけ長く定年まで働き続けていきたい。今はチャレンジ社員を目標に頑張っている」

(ウ)X事業所の担当者のコメント

「Aさんは、X事業所利用当初は、対人面や感情コントロール面での課題があったが、訓練を経て課題を克服し、一般就労することとなった。GBSで就労してからも、定期的に系列事業所へ顔を出してくれ、元気で頑張っている様子について報告してくれる。今後も定着支援を通して、大塚SCやなかぽつと連携しながら、Aさんが働き続けることを支えていきたいと思う」

(エ)大塚SCのコメント

「Aさんは当初より作業面では大きな課題は見受けられなかったが気持ちの面での課題は考えられた。現在1年以上GBSで働いているが、業務内容が繰り返しの仕事であるために慣れで作業がマンネリ化し、モチベーション低下傾向がみられた。モチベーションを維持しながら作業に取り組んでほしいので、面談を行い、今は目標をもって業務にあたることができているのではないかと感じる。今後も目標を持ちながら仕事に取り組んでほしい」

ウ.Bさんの事例

(ア)事例概要

Bさんは知的障害のある方でセンターの登録者であった。Bさんは転職を希望し、センターで相談していたが、GBSの求人(自宅近くのゲオグループの店舗での清掃)をセンターが提案したところ、本人から働きたいとの希望が示された。

そして、Aさんと同じく実習などを実施し、採用が決まった。

Bさんは前職でも10年就労しており、作業面ではとても丁寧な作業が行え、習熟度も高く手順書も必要ない状態だった。一方生活面では衛生面の意識の低さに課題があったが、この課題に対し、就労場面では大塚SCが、生活場面ではセンターが分担して対応することとし、重点的に支援を行うこととなった。

就労場面では、大塚SCが清潔感のある身なりや、大人の男性としてのエチケットについて指導した。具体的には、実物の服を用意し実際にふさわしい服装を見せたり、エチケットアイテム(制汗剤、汗拭きタオル、着替えなど)の準備についてのアドバイスやチェックなどを繰り返し行った。生活場面ではセンターが家庭訪問を実施。生活の様子を把握するとともに家族に協力を依頼し、家族もエチケットアイテムなどの準備を手伝ってもらうなど一定の理解を示してもらうことができた。そのような繰り返しの大塚SCの支援のおかげで、雇用当初は店舗スタッフから衛生面の相談が頻繁にあったが、最近ではそのような相談も減ってきており、Bさんも意識して取り組めるようになった。

また、Bさんが就労している店舗では、スタッフがお菓子を持ち寄って、休憩中に食べることがあるが、Bさんがたくさん食べてしまうという相談があった。そこで大塚SCより食べるタイミングや量について具体的に示すことを行った。またセンターより家族に現状を伝達し、解決策の提案を行った。この課題については現在も支援継続中だが、本人・関係者は解決に向けて今後も取り組んでいくこととしている。

Bさんは前職では上司とのコミュニケーションがうまく図れず、そのことが離職のきっかけとなっていた。GBSでは大塚SCが日報、電話相談、定期訪問により日々、密接にコミュニケーションを図り、しっかりとした信頼関係が構築されている。Bさんは以前のように職場に対する不安感を家庭で相談することもなくなり、センター職員と会うたびに笑顔で仕事が楽しいと話している。Bさんの課題はデリケートな部分を含んでいたが、大塚SCとBさんの信頼関係により指導などが効果を上げていると筆者は改めて感じた。

(イ)Bさんのコメント

「GBSでのお仕事では、当初タイムカードのパソコン操作に不安があったが、大塚SCや店舗スタッフの丁寧な指導によりすぐに覚えることができた。お仕事は駐車場、階段、トイレ、フロア、棚清掃であるが、気づいたときに店舗スタッフに声を掛け、家具運びや服の整理をしている。スタッフから「ありがとう」と言われることやお客様に商品について尋ねられ、誘導するとお客様からも「ありがとう」と言われるとうれしい気持ちになり、やる気がでる。以前の職場では、上司とあまりコミュニケーションが取れず、嫌な思いをしたこともあったが、GBSでは大塚SC、店長やキーパーソン、店舗スタッフが話しかけてくれ、楽しく仕事ができている。

今後については、前職の経験を活かして発注業務やポップ作成もしてみたい。将来はお店を開きたい。今は花屋をしたいと考えており、そのためにGBSで一生懸命働き、チャレンジ社員を目指していきたい」

(ウ)大塚SCのコメント

「Bさんは、時々集中力が切れてしまうこともあるが、毎日きっちり作業が行える。また長く就労経験もあることから、お客様に対する挨拶もしっかりでき、お客様や店舗スタッフが大変そうな場面では自ら声掛けをして、手伝いを行え、頼もしく思う。衛生面については実習時から課題だったが、現在は必要性を認識してくれて、自らエチケットアイテムを購入するようになった。今後も継続して就労していってほしい」

エ.作業場面と工夫の実例

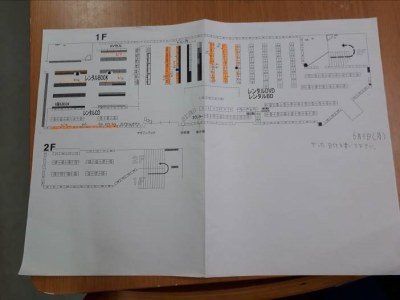

(ア) 作業場面

・「ゲオ」(レンタルショップ)での作業場面

・「2nd STREET」(リユースショップ)での作業場面

(イ) 作業をスムーズに遂行するための工夫

・道具類などをバッグやケースにひとまとめ

・用具を使いやすく

清掃で使う拭き作業用の布に、ガラス用には「ガ」、仕上げ用には「シ」と書く。

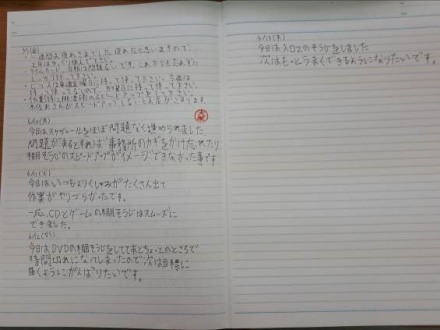

・業務日誌の活用

日々の感想や困ったことなどを記入。後日、SCが確認、コメントする。

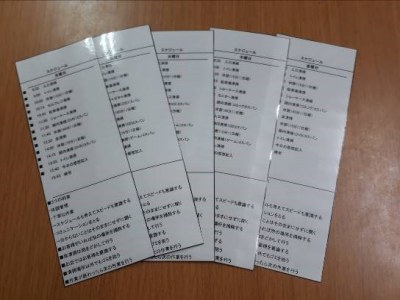

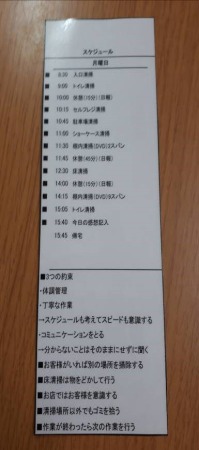

・作業のスケジュールチェック表(二種類)

その日の細かいスケジュールに加えて、その日の体調や作業のでき具合について本人がチェックし、SCと本人の双方で確認できるようにしている。

作業の進捗状況をチェックしながら進めることで、間で他の作業をしても続きの作業をスムーズに行うことができる。

・週間スケジュールチェック表

・週間スケジュールチェック表

曜日ごとに行うスケジュールが書かれている。スケジュール内容は大まかな方、細かく目標設定がある方など本人に合わせて、SCが随時変更を加えている。

(ウ)SCとの面接の場面

3. 今後の展望と課題

(1)今後の展望

GBSでは立ち上げ当初、障害者の就業の機会の創出を目標に、これまで適職に恵まれなかった障害者を一人でも多く採用することを推し進めていたが、現在人員も充足しつつある。

このような中で、今後は戦力となる人材を育成すること、作業効率を向上させ、生産性を高めていくことを進めている。またSCにはそのような人材を育成していくことが求められている。

(2)課題

鹿児島県内の店舗で雇用が始まり1年以上が経過したが、そんな中、現在の一番の課題は、モチベーションの維持と生産性の維持・向上だとGBSでは考えている。業務内容が繰り返しで変化が少ない作業であるため、モチベーションが低下してしまうこと、また慣れてしまうことで自己流になったり、清掃の精度がGBS基準ではなく、本人の基準になってしまいがちになる。大塚SCは上記に挙げたような評価や面談を行うことや、違う業務を組み合わせることでモチベーションや生産性の維持に努めているが、それでもモチベ—チョンや生産性にむらが生じてしまう。障害のある従業員が目標をもって就労し続けられるように評価の期間を現在の半年に1回からもっと短くし、定期的な意識付けを行うことを考えているとのことだった。

4. 最後に

大塚SCが関わるようになって約1年半が経過し、これまでに11名の障害のある従業員を担当してきたが、グループも含め離職者は生じていないとのことである。GBS全体でも離職率は低いと聞いている。

どんな人でも職業生活を送る上で、迷い立ち止まり、離職が頭に浮かぶ時があると思うが、そんな時すぐに相談できる信頼できるサポーターがいることは大きいと思う。そのような存在が支援機関だけでなく、職場内にいるというGBSは障害のある従業員にとってとても心強く、働きやすい職場環境であり、離職率が低い理由なのではないかと思う。

GBSのように、例えば企業在籍型ジョブコーチをSCとして配置することで、障害のある従業員や職場を支えるサポーターの体制を実現することが障害者雇用の継続にとって効果的であり、重要であると改めて感じた。

執筆者:あいらいさ障害者就業・生活支援センター 主任就業支援相談員 永山 亜紀

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。