業務効率化と障害者の「働きがい・やりがい」

の両立を目指す地銀の取組

2019年度掲載

- 事業所名

- 株式会社四国銀行

(法人番号: 7490001000786) - 業種

- 金融・保険業

- 所在地

- 高知県高知市

- 事業内容

- 銀行業

- 従業員数

- 2,183名

- うち障害者数

- 29名

-

障害 人数 従事業務 視覚障害 1名 マッサージ 聴覚・言語障害 2名 管財、本部事務管理(事務統括部) 肢体不自由 10名 健康保険組合、監査部、営業店、本部役席、本部事務集中 内部障害 14名 審査部、人事給与、監査部、本部事務集中、ローン業務 精神障害 2名 本部事務集中、コンプライアンス管理 - 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、精神障害

- 目次

-

本店外観

本店外観1. 事業所の概要、障害者の雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社四国銀行(以下「同行」という。)は地盤である高知県を中心として、四国全域と近隣の本州地域へ広域なネットワークを持ち、明治11(1878)年の創業以来、"地域の皆さまに最も愛され、親しまれ、信頼される銀行"を目指し、地域社会の発展に貢献することを使命として歩んできた地方銀行である。

同行のキーワードである「Just Like Family!」は、お客さま・地域にとって「家族のような存在」でありたいという想いと、「家族のように」お客さまと接し、「家族のように」地域と接し、そして何より「家族のように」行員同士が接することを目指す姿勢を表現している。

Just Like Family!のロゴ

Just Like Family!のロゴ

(2)障害者雇用の経緯

同行では従来より障害者雇用に取り組んでおり、本部だけでなく支店で勤務する身体障害のある行員がいるが、そうした行員の高年齢化による退職者増加などを背景に、近年雇用者数が減少傾向にあり、平成30年(2018)にはハローワークより法定雇用率達成へ向けて取り組むよう指導があった。また、高知県は全国平均より少子高齢化が進んでおり、身体障害者を中心とする県内障害者の年齢も上がっていることや、法定雇用率の引き上げに伴う全国的な障害者採用数の増加により採用環境が厳しくなったこと、精神障害者が障害者雇用義務の対象へ追加となったことなどに対応するため、同行でも身体障害者以外の方も活躍できる環境整備が必要と考えた。このようなことをきっかけに、身体障害者以外の障害者雇用にも力を入れていくこととなり、以下に記載している取組みを行うことで、平成30年(2018)6月時点で19名まで減少した雇用障害者数が、翌年(令和元年6月1日)には29名の障害のある行員を雇用するまでになった。

本稿ではそうした同行の取組と、初めて雇用した精神障害のある行員の事例を中心に紹介する。

2. 雇用体制の構築

同行における障害者雇用への取組は本店人事部が中心となっており、具体的には人事部内に障害者雇用を担当する行員(以下「障害者雇用担当者」という。)を配置し、障害者雇用に関する雇用体制(関係機関からの情報収集と関係づくり、役員への説明と方針周知、職務切り出し)が進められている。

(1)情報収集など

障害者雇用の知識やノウハウを習得するため、障害者雇用全般について以下の3点を実施した。

ア.ハローワーク・地域障害者職業センターなどとの連携

障害者雇用を始めるにあたり、まず、ハローワークの障害者雇用担当者から各種支援制度について情報を収集。また、当行障害者雇用の現状や想定される職務・職場について話し合いを重ね、当行の職場環境を理解してもらったうえで人材の紹介を受けた。

障害者を雇用してからのフォローは地域障害者職業センター(以下「センター」という。)の職員がジョブコーチとして支援を行っている。

なお、障害者雇用担当者は、障害についての知識やスキルを身につけるため、障害者職業生活相談員資格認定講習を受講している。

イ.他社などへの訪問・聞き取りなどの実施

同業他社や先進企業の取組みを知るため、他行に対しその障害者雇用への取組状況を聞き取ったり、高知県内の障害者雇用が進んでいる企業を訪問し、人事・労務担当者などから、職務の切り出し方法や雇用事例を聞き取りしたほか、就労継続支援A型事業所では管理者から定着率を高めるための工夫や、勤務管理・体調管理についての具体的なアドバイスを得た。

そのほか知的障害や発達障害の特性を知るために、特別支援学校で作業学習を中心とした授業の様子や生徒らが運営している校内併設のパン工房の見学、進路指導担当教諭からは就職状況や職場実習制度などを確認した。そうした活動を通じ、これまで身体障害者を中心に採用を行っていた同行であるが、今後は障害種別にこだわらず採用を進めていくという意識が高まった。

そこで、これまで採用実績のない精神障害者にもスポットをあて、担当業務(職務)の選定や対応方法についても検討を開始。また、他社・他機関での取組を参考にしながら、日々の体調や仕事の進捗を確認できる業務日誌も作成するなど、受入れに向けた準備を進めることができた。

ウ.障害者雇用状況の把握

同行がさらなる障害者雇用を進めるにあたり、現在の雇用状況などを把握することが必要と考えた。そのため、障害のある行員の勤務状況、困りごとなどについて、プライバシーに十分配慮しながら調査を行った。調査の結果は、個別の課題解決に生かすとともに、その後に雇用した者への指導や配慮においても参考となった。

なお、障害者手帳は取得していないと思われるが、個別の配慮が必要と思われる行員についても、本人からの申し出や上司からの情報をもとに人事部が面談(相談、情報提供)も行ったが、調査の結果はそうした際にも参考とした。

(2)人事部から役員へ障害者雇用方針を説明など

障害者雇用に関する社会の意識、当行の雇用状況、担当者が収集した情報を説明し、当行の企業使命や経営計画に沿って障害者雇用を「社会貢献、地域貢献に資するもの」、「業務効率化、生産性向上につなげる取組み」とする方針を定め、意識共有を図った。

(3)職務の切り出し

今後採用する障害者が担当する業務の創出に向け、人事部内の各グループと調整しながら、職務の切り出しを行った。

職務の切り出しにあたっては、行内で推進している業務効率化との兼ね合いもあったため、以下の3点の切り出しのポイントを定め、それに基づき切り出しを行った。

ア.本人のスキル・経験を生かしたもの、障害に配慮したものであるか。

イ.そもそも必要な仕事なのか、無くすことが可能な仕事ではないか。

ウ.行員が行っている定型業務でシフトできるものはないか。行員が所属部店の管掌業務に集中できる環境整備につながるか。

上記3点を踏まえ行員(正社員)・パートタイマーの仕事を定型業務と企画業務に仕分けし、適宜関係者で打ち合わせすることで、最適な職務切り出しにつなげた。

(4)経過概況

以上を踏まえ、ハローワークを中心に募集活動を積極的に行った。募集に際しては障害の種別を限定せず、切り出した職務を具体的に提示し、応募者との面談では本人の障害状況やスキル、希望などと照らし合わせながら、職場実習などを通じて調整を行った。

また、部内での障害者雇用に対する意識も高まり、盲学校からの人材紹介や行員からの傷病治療と仕事の両立に関する相談件数も増加した結果、在職中に障害を有するに至った者と新規雇用者を合わせて1年間で10名の雇用増につながった。

次に、そうした取組のなかで、精神障害のある行員として最初に雇用したAさんの事例を紹介する。

3. 人事部での受入れ

(1)Aさんの採用経緯と障害特性

Aさんは精神障害のある行員で、同行採用以前は製造関連の会社でピッキング作業を行なっていたが、退職。その後、センターで再就職に向けた相談や支援を受けており、ハローワークの紹介により平成31年(2019年)4月に同行で10日間職場実習を行い、現在は6か月間のトライアル雇用を継続中である。

Aさんの採用にあたっては、同行が精神障害者の新規雇用は初めてということもあり、まずは障害者雇用担当者が所属する人事部で受入れ、ノウハウを蓄積することとした。

(Aさんの障害特性と現況など)

・メンタル面での不安が強い症状があるとのことだったが、体調面は現在安定しており、業務に支障をきたすことはない。

・本人からはスピードを求められる仕事や対人スキルを求められる仕事は苦手であること、疲労がたまると集中力が切れてしまうことなどの話があった。

・体調不良で休むことは無く、これまで休んだことは台風でバスが運休となった日だけであるほどまじめに勤務できている。

(2)Aさんの担当業務

職場実習当初は、簡易なパソコンデータ入力やコピー用紙の管理が中心だったが、本人の習熟も早かったため、部内で再度職務の切り出しを検討。雇用後はこのほか人事部内のメール便配送業務、人事部に届く郵便物の仕分け業務、従業員の社員カードの発行、各部店からの報告物のチェックのほか、データ整備、各種アンケート集計等の企画アシスタント業務など多岐にわたる。

勤務時間は体調面を考慮して、当初1か月は午前9時から午後4時、現在は9時から4時30分としている。(休憩1時間を含む)

(3)受入体制の構築

ア.サポート体制と部内周知

障害者雇用担当者、行内健康管理室保健師、センターの3者が連携して、日々の体調把握や業務指示、定期的なジョブコーチの面談を実施。また、Aさんの承諾を得たうえで事前に人事部内行員へAさんの障害や配慮事項などを周知し、人事部全体で受入れする準備を整えた。

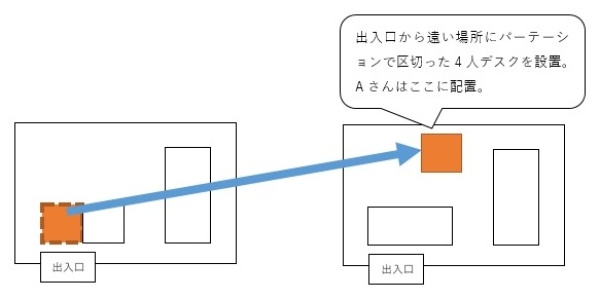

イ.職場レイアウトの変更

人事部は行員数が多いことや個人情報を取扱う部署でもあるため、Aさんが仕事に集中できるよう実習中は応接室でPCデータ入力などの作業に従事し、コピー用紙の補充時などは担当者とともに執務室に入室し、徐々に慣れてもらうよう工夫した。

また、採用後には人事部執務室を勤務場所とし、室内のレイアウトを変更。Aさんを含め、新たに4人体制のデスクを来客対応のない出入口から離れた場所に配置した。また、Aさんの机には電話応対を行わないでいいように電話機を置かず、4人デスクには一部パーテーションを設置し、Aさんが集中して作業ができる環境を整備した。

人事部執務質の様子

人事部執務質の様子

パーテーションの奥に席がある。

【職場レイアウトの変更内容】

変更前 変更後

変更前 変更後

ウ.休憩時や緊急時の対応

1時間から1時間半ごとに体調に応じて休憩を取るようにしており、本部内にある図書室を休憩場所として利用できるようにしている。

疲れが見られるときは、休憩を長く取得してもらうよう調整しており、最近では、集中して作業を行った後に疲れているときや作業に行き詰まりを感じたときは自ら報告がある。

定型業務については慣れてきたこともあり、自発的に取組んでもらっている。

また、メール便配送業務では収集車への搬送があるため、1階受付(人事部は6階)の警備担当者には、Aさんには障害があることを伝えており、困っている様子であったら声をかけて必要なら人事部あて連絡するよう依頼している。また、本人にも困ったときは人事部に連絡するように伝え、本人向けの作業マニュアルにも記載している。

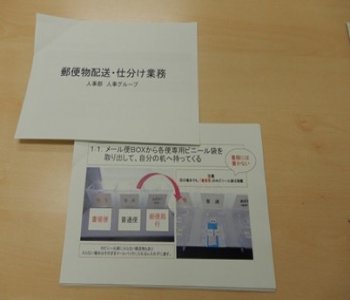

エ.業務日誌、作業マニュアルの作成等

Aさんには日々の業務日誌で出勤時の体調面と、退勤時の仕事の進捗状況などを報告してもらっており、障害者雇用担当者2名が業務担当を兼任し、日常的にコミュニケーションを取りながら、業務日誌へ日々コメントを記載している。

また、コピー用紙の在庫確認、補充の方法やメール便配送業務、社員証の発行作業など、Aさんの担当業務については画像などを加えた分かりやすい作業マニュアルを作成し、担当者同士や本人も加わり、内容を確認し、改善を重ねている。

そのほか、部内が複数のグループで構成されており、郵便物の仕分けが複雑であることから、仕分けボックスを新たに用意したり、一度迷ったり間違ったケースについては本人がリスト化し、2回目以降は判断できる資料として活用している。

郵便仕分けボックス メール便配送作業マニュアル

(4)受入れ後の効果

Aさんの雇用に向けた職務の切り出しと集約化・整理により、正社員だけでなくパートタイマーが担っていた職務の一部をAさんに移行するだけでなく、正社員からパートタイマーへ業務の移行が実現したことで、正社員の事務負担が軽減され、管掌業務である企画業務へ専念できる時間が増加している。

(5)Aさんのコメント

取材時、Aさんは次のように話された。

「入社(入行)当初はとても緊張した。全然知らないグループの中に入るのはとても苦手なのだが、皆さん気持ちよく迎え入れてくれたので安心できた。

印象としてみんな親切で働きやすい職場でわかりやすいマニュアルがあり、仕事をしやすい。休憩中は、デスクを離れ、5階にある図書室のソファでゆっくり休むことができ、イヤフォンで音楽を聴いたりしている。

パソコンデータ入力作業もあり、8月から週2回終業後にパソコン教室へ通い、エクセルを集中的に学び直している。

以前は、ピッキングのルーティン業務をしていたが、今は仕事に変化があり、自分が役立っていることを実感できている。

異動が多いので、親切にしてくださる行員のみなさんが異動によっていなくなることが不安である。3週間おきに仕事が終わった後通院し、毎日服薬している。薬の量が少しずつ減ってきている。

今の仕事をずっと続けて行きたいと考えている。」4. 今後の展望と課題

現在Aさんの前向きな取組み姿勢や雇用をきっかけに業務の効率化も進んでおり、今後も継続雇用できる環境整備を進めていく。また、雇用管理や職務の切り出しなどのノウハウを蓄積し、銀行全体の業務効率化の流れに沿えるよう、まずは本部各部に波及できるよう取り組んでいく。

同行の障害者雇用の取組みの特長は、まずは既存業務の見直しを行い、その中から職務の切り出しを進め、障害者雇用が行内の業務効率化の一翼を担う体制をつくることを目的としている点である。そのため当初の切り出しには苦労をしたが、生産性向上につながるよう一人ひとりが業務見直しを進めていけば、新たな職務を見出すことは可能であると考えている。今後は、既存文書のPDF化や社員証の更新作業が控えている。今後も同行では、障害のある行員はもちろん、行員全体のやりがい・働きがいや地域貢献、企業価値向上につながる取組として障害者雇用を継続していくこととしている。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部

高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。