障害者へのキャリア教育の充実と

日々の情報共有による定着率向上の事例

-

現場警備

現場警備1. 会社の概要

ATUホールディングス株式会社(以下「ATU」という。)は、福岡市に本社を構え、東京に営業所を持ち、国内2拠点体制で警備業として施設警備と交通警備を展開している。

ATUの現社長の岩﨑龍太郎氏(以下「岩﨑氏」という。)が社長に就任したのが平成25(2013)年で、「日本でいちばん大切にしたい会社」の著者である坂本光司氏(元法政大学大学院教授)の「人を大切にする経営」の考え方が、経営理念に反映されている。

経営理念を「お店はお客様のためにある。しかし、会社の本質目的は社員の幸福を通じて社会に貢献することにある」と定め、経営方針としては「犯罪・災害の予防を以って世に貢献する。」「万人が働ける場にする。」と掲げている。さらに、ビジョンには、「幸せと感じられる職場と、幸せな家庭」とある。

そして、障害者雇用を進めるなかで、官公庁の業務を確保し就労機会の少ない障害者、高齢者、生活困窮者を積極的に雇用している。

本稿ではATUの障害者のスキルアップによる定着率向上と全国の同業者である警備業界へ障害者雇用を周知するための挑戦について紹介する。

2. 障害者雇用の経緯

岩﨑氏が社長に就任した時は、障害のある社員はゼロであった。

坂本教授は著書の中で、企業が社会から必要とされる要件のひとつに障害者雇用があると熱く語っていた。

坂本教授が全国の多くの会社を訪問調査するなかで、障害者雇用を真摯に行っている会社は、社員を大切にしている姿があり、社員を大切にすることで、会社としての組織力が高まり、会社発展の原動力となっていることが明らかになってきた。それを教えられたことが岩﨑氏の障害者雇用に取り組む動機でもある。

他方で岩﨑氏は、警備業界内にも障害者であることを隠して働いている人も多くいることを知っていた。障害があっても警備の仕事ができる人が数多くいることを業界内へ伝えることで、警備業界での障害者雇用が促進されると考えている。

ATUの障害者雇用の1期生として入社したAさんは勤続4年、精神障害者保健福祉手帳を取得している。現在は交通誘導の現場から事務所内業務まで担当し、会社のキーマンとして働いている。彼の頑張りに、岩﨑氏は障害者も会社の戦力になると確信し積極的に障害者を採用、現在までに15名の障害者が入社し一緒に働いている。令和元年には就労機会が得にくいとされる視覚障害者を採用している。いまでは、全国的にも数少ない、障害のある社員が多数働く警備会社として知られるまでになった。

本稿の作成にあたり、筆者は岩﨑氏をはじめ、多くのATUの方への取材を行ったが、障害者の可能性をこれまで以上に発揮する機会を提供したいとの強い想いを感じる。3. 取組内容と効果

(1)定着率向上への取組

ア 警備員のキャリア教育体系の構築と定着率向上

警備業界では、入職者の約半数が2年以内に離職し、特に交通誘導を主とする中堅警備会社では、入職者の5割が1年以内に離職する状況である。そのようななかで、障害者を雇用することは難しいといわれている。ATUも例外ではなく、警備員の定着率や、警備業での障害者雇用に課題を感じていた。

具体例を挙げると、障害のある社員が起こす金銭トラブルや継続勤務上の課題である。携帯サイトでの課金トラブルから多額の借金を抱え、返済不能で仕事も手につかず心身の不調から入院、離職にいたる、あるいは出会い系サイトでだまされて借金を抱え、勤務できなくなるなどのケースである。ATUではそうした課題の解決には、キャリア教育を通じて職業人としての成長を図ることが必要と考えた。

そして、まず警備員としての技能の修得・向上を効果的・効率的に行うことが不可欠と考えた。

そこで、ATUでは、障害の有無にかかわらず警備員として共通のキャリア教育を行うことにした。短期間で警備員として必要な技能と知識を習得することで、有資格者として成長し、警備員としてのプロ意識を早期に備えることで、定着率向上を促すこととし、以下の警備教育を体系的に実施した。結果として、一人前の警備員になるのに5年はかかるところを2年に短縮することができ、採用した障害のある社員(警備員)のほとんどが職場に定着した。

(ア)警備教育の体系と内容

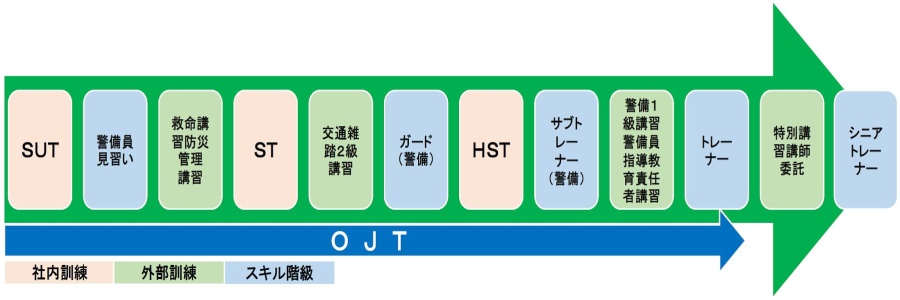

ATUにおける警備教育の体系

(イ) 警備教育の内容

ATUではスキルのレベルに応じて5段階のスキル階級を設けている。そして、現場でのOJTと並行して、社内訓練と外部訓練を行い、成長を目指す。社内訓練がATU独自の取組であり、次の3種類がある。

・SUT:スタートアップトレーニング

新たに入社した者に対し、シニアトレーナーが、心の開拓と徹底した基礎技術を約1か月実施する。

査定後、スキル階級「警備員見習い」に昇格する。

・ST:サポートトレーニング

SUT修了後から入社後半年までの間、毎週1回の現場研修と、2週間に1回の実地振り返り研修を実施する。(映像デジタルツール使用)

外部訓練は普通救命講習、防災管理者講習などを受講する。

査定後、「ガード(警備)」に昇格する。

・HST:ハイエンドサポートトレーニング

ST終了後から入社後2年までは2週間に1回の外部訓練対策(交通雑踏施設2級など)、外部訓練に加え、サブトレーナーとして必要な警備指令書の即成を毎週1回実施する。

査定後、「サブトレーナー」に昇格する。

イ クラウドサービス活用による一人ひとりの可視化

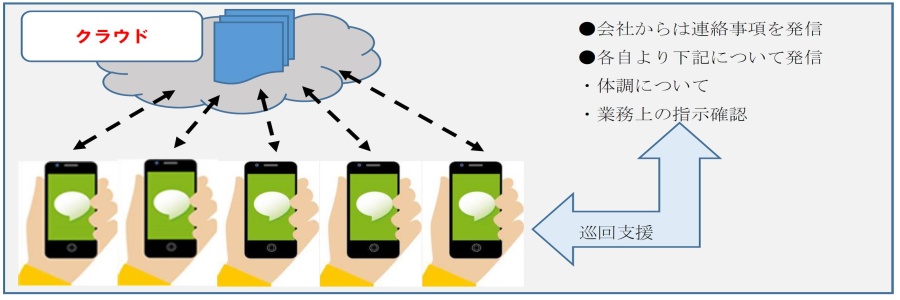

日々の体調や業務状況について、クラウドサービスを活用し、上司などがスマートフォンで情報共有するようにしている。

警備員は現場への直行直帰が多く、朝夕のミーティングを行うことも難しい。また、一人で勤務することも多い。そのため、障害のある社員の状況把握が不足することで、心のケアや技能支援が滞り、課題解決が遅れることで結果として職場定着が進まないことが、一つの阻害要因だった。

そこで、個人情報をオープンに(共有)するために本人との同意書を交わした上で、障害のある社員が日々の状況をスマートフォンでクラウド上にアップし、全社員と支援者が情報を共有できるようにした。その結果、障害のある社員と周囲のコミュニケーションが進み、障害のある社員の体調不良の予兆や突発的なトラブルへの対応が即座にできるようになった。また、障害のある社員自身が自分の体調管理をうまくできるようになった。併せて、心のケアや技能の向上が進み、働きやすい職場への改善の一つにすることができた。最近では病気や障害状況の悪化などに伴う長期間の休職者や離職者が大幅に減少した。

クラウド活用のスキーム図

(2)障害のある警備員の技能向上と職域拡大への取組

ア アビリンピックへの挑戦による技能向上と地域社会の理解に向けて

警備業に従事する者には警備業法による細かい規定(欠格条項)があり、かつては特定の障害のある者はそれだけで従事できなかった(絶対的欠格)。その後の法改正により欠格事由の見直しがなされ、平成14(2002)年以降は障害があっても主治医が可能と判断すれば警備員に従事できることとなった(相対的欠格への変更)。しかし、改正されて17年が経過するが、障害者の警備員への就労は一向に進んでいない。

そこで、岩﨑氏は、障害者でも警備員として十分に活躍できることを社会に伝えない限り、警備業での障害者雇用は進まないと考えた。そのため、まずはATUで障害者が警備員として確実に活躍できる人材を多数育成することにした。

そして、障害者の技能向上と地域社会への理解を促す場とするために、アビリンピック(障害者技能競技大会)福岡県大会で、警備に関するデモンストレーション競技を行うよう主催者へ働きかけ、令和元年6月に開催された「第41回アビリンピック福岡2019」(以下「福岡大会」という。)において警備員が技能を競う競技として「交通誘導」と「雑踏警備」の2種目を全国で初めて行うことができた。なお、両競技への参加資格については、関係者で協議し、警備業での就労者が進んでいない知的障害者と精神障害者に限定した。

競技参加者は、特別支援学校の知的障害のある生徒とATUの障害のある社員が出場し技量を競った。ATUの社員は、これまでに警備員として講習受講時に実演する経験はあったが、人前で競技として披露することは無く、初めてのことで負担に感じていた面もあった。そのため岩﨑氏は、なぜ競技大会へ参加する必要があるのかを候補社員へ説明を繰り返し行い、ようやく3名の社員から出場の承諾を得ることができた。その際には、「皆さんと同じように障害がある人が、多くの警備会社で働くことができるようになるためには、障害者である皆さんの力が必要である。また、それはATUの使命でもある」と説いた。

さらには、福岡県の警備業の団体組織にも福岡大会で障害者による交通誘導と雑踏警備の競技を行うので、ぜひ、県内の警備業会員へ周知をしていただき、障害者の技能を直接見ていただきたいと訴え、会員企業の見学が実現した。

結果としては、デモンストレーション競技として両競技を無事に実施することができた。競技の模様は、新聞やテレビで報道され障害者の就労機会の拡大につながるアピールができた。そして、次年度の大会についても実施される見込みとなっている。福岡大会でのデモンストレーション競技が他県でも開催され、交通誘導と雑踏警備の競技が全国大会の正式競技へと格上げされ、警備業界で障害者の雇用が戦力として定着するまでが、岩﨑氏の挑戦といえる。

福岡大会における雑踏警備競技場面

イ 特別支援学校・障害者就労支援団体とのネットワークによる課題解決

多くの特別支援学校では卒業生の就職先の確保に苦慮している状況にある。そして、まずは、生徒の職場実習先確保が進路指導の先生たちの目標となっている。岩﨑氏は特別支援学校を訪問し、ぜひ、ATUで交通警備の実習の受入を行いたいと学校へ伝えたが、自動車免許も持たない生徒に交通警備ができるのか。炎天下や雨天時の厳しい場所では、生徒や保護者の同意が得られないとの見方を示され、話が進まない状況となった。

こうした場合には岩﨑氏の人脈が力を発揮することがある。岩﨑氏は様々な会議や協議会などにかかわっており、そうした場で障害者団体・支援団体・経営者団体などの関係者と知り合いになることが多い。話が進まなかった特別支援学校の場合にも、そうした団体の関係者から学校への説明などで協力を得られ、実習が実現することがあった。個々の課題解決に対しては、就労支援機との連携ではなく、幅広い人的ネットワークが効果的であると岩﨑氏は考えている。岩﨑氏が関係する団体は、冒頭で紹介した坂本光司氏が代表の「人を大切にする経営学会」や、筆者の所属する「公益社団法人全国重度障害者雇用事業所協会」(略称「全重協」。)などである。

なお、全重協は令和2年4月から「公益社団法人全国障害者雇用事業所協会」に名称変更となる。

ウ 企業間のネットワークの意義

企業が障害者雇用と会社経営を上手に進めるには、障害者雇用をしている他社の見学と経営者との直接面談による意見交換が大切だと岩﨑氏は述べる。見学した会社が社員を大切にしている会社かどうかは、作業現場・トイレ・食堂・休憩室・作業服・掲示物などを見ることでわかる。事務所と現場の環境が大きく乖離している会社などは、特に問題がある傾向にある。事務所がきれいでも、作業現場が乱雑であったり、作業服が全社的に整っていない会社などにはなんらかの課題がある傾向にある。現場の環境を整えるなど、社員を大切にしている会社は日ごろから様々な点にも目を配っており、課題の発生防止にもつながっている。日ごろの整備、目配りなどには労力は必要だが、課題が大きくなってから必要とされる労力よりは、はるかに小さい。

企業が障害者雇用をスムーズに進めるためには、自身の知見を高める努力が一番であり、そのためには他社の知識・経験・ノウハウなどを得ることが重要である。障害者雇用に取り組む企業間のネットワークの構築が求められるゆえんである。

4. 今後の展望と課題

ATUでは今年、視覚障害のあるBさんを採用した。最初に、警備会社で視覚障害者への業務として何をやってもらうのかと社員から岩﨑氏へ質問があった。難しいことだと思いながら、事務関係を中心に行ってもらうと答えたそうだ。

多くの事業所では狭い事務所でやりくりしながら事務処理しているが、そうしたなかで視覚障害者が働きやすい環境が整えられるのかが、一般的には懸念される。社員の理解を得るのに苦労されるところでもあるが、ATUでは少し違う。視覚障害者が働くためにお金を掛けずに小さな改善を全員で行なった。下駄箱、パーティション、階段など、小さな改善で視覚障害者を温かく迎えていた。

Bさんを採用して社内の雰囲気が一気に変わったとATU顧問の桃田さんは次のように話す。

「視覚障害者が働くことは大変だと思っているのは、視覚障害者の能力を知らない人が言うのかもしれない。一緒に働いてみて良く分かった。一度言ったことは確実に覚えている。自分の信念も強く持っており、社会人の鏡です。」

視覚障害者のBさん

PC業務への取組

ATUは多様な人材により会社が成長している。社員が社員に気付きを与え、それが組織を強くしていることを筆者は強く実感した。会社の経営方針にある「万人が働ける場にする」を社員一人ひとりが理解している職場だからこそなしうる姿であると考える。

社員手帳には30年ビジョンとして次の長期目標が掲げられていた。

「営業拠点・社員数・年収他、2018年対比200%」

取材の最後に岩﨑氏は次のように話していただけた。

長期目標を目指して、社員全員が30年後に向けて頑張っている姿が嬉しい。

これからも、働く意欲のある人は、障害の有無に関係なく積極的に雇用するように考えている。

課題としては、「万人が働ける場にする」ためには、さらなる努力が求められる。聴覚障害者の採用も工夫することで実現ができると考えている。

岩﨑氏の話を聞いて筆者も次のように考える。

警備業をはじめとする安全の確保を重要視する業種では、聴覚障害者の就労が進んでいない。警備業についてもAIを駆使し、聴覚障害者雇用を進めていただきたい。そして、その先陣を切ってATUがその取組を進めていただきたいと強く希望している。(機構注)

ATUホールディングス株式会社様につきましては、当機構発行の「働く広場」に掲載した内容を、本年度(2019年度)のモデル事例「障害者の職域をひろげる~アビリンピックで初のデモンストレーション~」として掲載していますので、ご興味のある方は併せてご覧ください。

執筆者:公益社団法人全国障害者雇用事業所協会

西村 和芳

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。