農商工「福」連携プレーで、共に楽しく働ける職場に

- 事業所名

- 株式会社 愛亀

(法人番号: 3500001001324) - 業種

- 農・林・漁業、建設業、サービス業、不動産業、うち除外率設定業種

- 所在地

- 愛媛県松山市

- 事業内容

- 舗装工事・メンテナンス、土木工事、舗装材料製造、有機農業他

- 従業員数

- 198名

- うち障害者数

- 6名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 2名 農作業・建設現場補助 知的障害 2名 農作業・建設現場補助 精神障害 2名 農作業・建設現場補助 - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、知的障害、精神障害

- 目次

-

株式会社愛亀 総本社外観

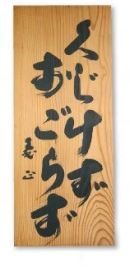

株式会社愛亀 総本社外観 同社の社訓

同社の社訓1. 事業所の概要と障害者雇用の経緯

(1)概要

株式会社愛亀(あいき:以下「同社」という。)は、昭和32(1957)年に設立された道路舗装工事を中心に行う建設会社である。同社は「くじけずおごらず」という社訓の下、地域のインフラを支える事業を広く手掛けている。

自社でアスファルトプラントを持ち、高速道路から生活道路まで工事やメンテナンスを行うほか、12社で構成している愛亀グループには建築・リフォームやコンクリート製造会社もあり、地元愛媛のみならずカンボジアでも道路建設に携わっている。

同社の代表である西山氏は、バブル期以降公共工事が減少していく中で、熟練した技能を持つ社員たちの活躍の場を広げ、雇用の安定化とグループ内での人材の流動化を図るために農業に着目し、平成12(2000)年に農業事業部門として農業生産法人の有限会社あぐり(以下「あぐり」という。)を設立した。ここが同社の障害者雇用の舞台となっている。

あぐりは、所有者の高齢化などで耕作困難となっている松山市内及び近郊の農地を農業委員会を通じて借り受け、無農薬・無化学肥料で野菜や米を生産している。本業の舗装工事が比較的少ない春から秋にかけてが稲作の農繁期に当たるため、この時期は同社及びグループ会社の建設部門の社員たちがあぐりに出向して農業に従事する。同様に障害のある6名も同社からの出向で、野菜や米の生産、たい肥作りなどに携わっている。本稿では筆者が同社を訪問し伺った同社の障害者雇用の取組について紹介する。

(2)障害者雇用の経緯

同社は以前から社会貢献として障害者への支援に取り組んでおり、視覚障害者とタンデム自転車でしまなみ海道を渡るイベントを企業として応援したり、障害者施設の子どもたち向けの重機操作体験イベントを開催したりしている。そうしたことから、社内の障害者に対する理解は進んでおり、身体に障害のある社員も働いていた。

そして近年は、地域貢献や障害者雇用を進め、企業としてさらなる社会的責任を果たしていこうという機運が高まり、障害者雇用を強く推し進めることになっていった。

大きなきっかけとなったのは、建設関係のセミナーなどで付き合いのあった愛媛県立高等技術専門校(当時の名称で現在の愛媛県立産業技術専門校)から、修了生で知的障害のあるAさんを紹介されたことだった。

同社では早速面接を行い、Aさんが農業に興味があることと、あぐりの近くに住んでいて通勤に心配がないことから採用を決めた。Aさんは非常にまじめで働きぶりが良く、これまで知的障害者の受け入れ経験がなかったことによる同社の不安は一気に解消され、幅広い障害者の雇用が進められた。

現在働いている障害のある社員6名のうち4名は、愛媛障害者職業センターからの紹介も含め、Aさんが雇用された平成29年以降に採用された。採用に際しては、ジョブコーチの支援を活用し、障害特性に応じたコミュニケーションの取り方などを工夫するなど、職場定着を図っていった。

2. 取組の内容と効果

(1)企業グループを活かした障害者雇用

同社における障害者雇用の特徴はグループ企業の存在を活かした雇用である。先に紹介したように、障害のある社員は同社の社員として採用され、農作業や建設現場での補助的作業を担っているが、農作業についてはあぐりへの出向により従事している。季節によっても異なるが、障害のある社員の中心的な業務は農作業である。

次に、あぐりにおける具体的な取組を紹介する。

(2)あぐりにおける取組

あぐりは、松山市と隣町である松前町の境界近く、松山平野を流れる重信川と石手川沿いの田園地帯に、同社松山事業部ほかグループ数社と共に所在している。

あぐりでは毎朝ミーティングを行い、1週間単位で計画されている作業予定の中から天候などを考慮し、当日の作業内容を決めている。日によって異なる作業を、各人に理解してもらってから仕事に取り掛かるようにしている。工程表や人員計画の作成には建設会社の手法が用いられている。

障害のある社員の勤務時間は、雇入れ当初は9時から15時までで1時間の休憩とし、それぞれの体力などに応じて最長7時間としている。

安全面には特に配慮しており、障害のある社員が農業用機械を運転することはなく、ケガをしないよう通常よりも切り裂きに強い手袋を支給している。農作業で使う鎌や鋏などの危険な道具は、持ち方から扱い方まで必ず事前に講習を行い、道具には番号を振って貸し出したものを返却したか確認するなど、管理を徹底している。

また、ケガをしても自分から報告しにくいという知的障害や精神障害のある社員の特性をまわりの社員は理解し、普段と変わった様子がないか常に気にかけるようにしている。相手の気持ちを察するようになってくると、報告を受けた社員は「はい」と言う返答だけではなく、「よくできたね」「ありがとう」などの誉め言葉やねぎらいのプラスとなる言葉を自然と添えるようになった。それが障害のあるなしに関係なく、社員間のやりとりの習慣となり、いい人間関係ができあがっている。

オリジナルブランドのあぐり米 野菜仕分け場

(3)高齢者とのチームワーク

あぐりでは、高齢者や主婦のパート、建設部門からの出向者など様々な人が共に働いている。そのなかで障害のある社員たちの指導役となっているのは、4年前から雇用されている70代のYさんである。

Yさんは、子供や学生の体験学習などに携わってきた経験から対人能力を買われ、農作業を行う現場への社員の送迎や作業の指導を任された。ざっくばらんに接しながら温かく見守って、障害のある社員とのコミュニケーションをよく取ってくれるとほかの社員から評されるYさんの存在が、同社の障害者雇用のひとつのキーポイントとも言える。

今回、筆者はYさんから直接話を聞くことができた。

Yさんが障害のある社員と接する時に心がけているのは、「言わなくても分かるはず」とか「前にも同じことを説明した」とかと考えてはいけない、ということである。何回でも根気強く教え、言う通りにやればできるように、人によって違う理解度に合わせて同じことを伝えるのでも言い方を変える。作業に出かける前にはトイレに行ったか声をかけ、作業に取り掛かる前には今日収穫する野菜のサイズを実際に見せるなどして、丁寧に説明する。

Yさんが熱心になれるのは、孫ほど年の離れたAさんたちが「素直でいい子だから」と話す。そして、「障害があっても仕事ができるように、長く続けられるように、そして楽しく働けるようにしてやってほしいという社長の思いがあるからできるんよ」とも語ってくれた。

(3)担当業務と障害のある社員の声

同社を訪問したのは、あぐりの所在する松前町から週に1回の剪定ごみ(木質ごみ)が搬入される日だった。これらのごみは有機農業に欠かせないたい肥の原材料となるため、社員たちが一緒になって、大量の木の枝や落ち葉から手作業でビニール袋やひもを取り除いていく。それを奥の保管場所に移動するのは、建設会社の本領発揮とばかりに大型のブルドーザーを自在に操る社員である。粉砕された木質ごみは家畜の排泄物や地元食品工場から出る残渣と混ぜられ、無化学肥料の「ぼかし」となって野菜や米に施肥される。有機農業を支える大事な作業である。当日作業していた人にそれぞれ話を聞いた。

・Aさん

同社の障害者に対する不安と懸念を解消したというAさんは知的障害がある。現在入社3年目で、9時から15時までの勤務である。最近は旬のサトイモを中心に、野菜の収穫を主に行っている。仕事は楽しいそうだ。

・Bさん

精神障害のあるBさんは、フルタイムで働いている。入社して2か月くらいまでは体力的にきついと感じる部分があったが、今は体力に自信がつい て、農業について知ることが楽しいと感じるようになったという。野菜の 収穫や植え付けがメインで、サトイモ、大根、ジャガイモ、玉ねぎなどに 携わってきて、これからはブロッコリーを担当ですと語った。

・Cさん

精神障害のあるCさんは、9時から16時までの勤務で、農業に関わるのは 初めてだという。人間関係が良く、仕事にもやりがいを感じているという。

・Dさん

「障害者歴はまだ短いです」と笑うDさんは、事故により指に障害がある。 つまむ動作がうまくいかないため、鉛筆を持ったり、物を拾い上げたりといった動作に困難を感じながらも、週3日のペースでフルタイム勤務をし ている。

当日話を聞くことはできなかったが、そのほかにも2名が働いている。知的障害のある社員は作業中だが、マスクをずらして笑顔を見せてくれた。Yさんによると採用されたばかりの頃は道具をうまく使えなかったが、今ではすっかり慣れて作業に取り組めるようになった。また、当日は会えなかったが、下肢に障害のある社員は義足にもかかわらず立ち仕事の農作業などもこなしている。

上記以外にも収穫した野菜の袋詰めや、田の草刈り・草取り、害虫であるジャンボタニシの駆除などを行い、年間を通じて農作業に携わっている。納品する際に保管してある玄米を精米機にかける力仕事も、体力のある人が積極的に行っている。

次の写真は当日の作業場面である。

分別作業場

分別作業場

分別作業の様子1

分別作業の様子1

分別作業の様子2

分別作業の様子2

木質ゴミ粉砕機と粉砕後

木質ゴミ粉砕機と粉砕後

たい肥化された木質ゴミ

たい肥化された木質ゴミ

3. 今後の課題と展望

あぐりで働く皆さん

あぐりの年間売り上げは、平成12年設立当初の140万円から、現在では約1億円に成長した。平成15年には愛媛県から農薬や化学肥料の使用を抑え、自然生態系本来の力を利用して行う農業者として「エコファーマー」の認定を受けている。

あぐりブランドの農産品は、地元スーパー数社の店舗や、遠くは関東のオーガニック食品専門店で一般消費者向けに販売されており、健康意識の高い産婦人科やホテル、レストランにも納品されている。松山市で毎年開かれている「まつやま農林水産まつり」や「えひめ・まつやま産業まつり」といった大規模イベントに出展し、その際は生産に携わった障害のある社員たちも自ら育てた農産品を対面販売している。同社は道路舗装工事を中核に、グループ12社による「農商工連携」を打ち出して人的・技術的に連携し支え合っている。あぐり事業については、「建設/農業の兼業農業法人」という位置づけで、グループ企業間の業種を超えて結びつける役割を担っている。同社は、建設分野から取り入れたハイテク技術や分析技術と、御手の物ともいえる重機オペレーターによる機械化により、一見相反する存在のように見える「工」と「農」を融合し、大学との共同研究も取り入れることで、生産性の高い「精密農業」を実現した。

この異業種企業による農業への参入は、新しいビジネスモデルとして全国的にも注目されてきた。同社は障害のある社員の職場定着が順調なことから、更に次のステージを目指している。従来から掲げてきたテーマの農商工連携に福祉の「福」を加え、「農商工福連携」を新たな目標とし、障害者の雇用数を拡大していく計画である。そのために、今は簡単な補助業務に留まっている建設分野から、障害のある社員が担当できる仕事がもっとないか検討し、業務を切り出していくことが必要だと考えている。

愛亀グループは、「インフラの町医者」として道路舗装工事を中心に、町のインフラ問題を解決することを使命として掲げている。

取材を終え、同社を中心とする愛亀グループは障害者雇用に対しても、卓越した連携プレーで新しい道を開拓していってくれることを筆者は確信した。

※記載内容はいずれも取材当時(令和2年1月)のものです。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

愛媛支部 高齢・障害者業務課 小笠原美幸

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。