根気と思いやりで共生

2020年度掲載

- 事業所名

- 社会福祉法人 高岡南福祉会

(法人番号: 1230005007108) - 業種

- 医療・福祉業

- 所在地

- 富山県高岡市

- 事業内容

- 介護事業

- 従業員数

- 106名

- うち障害者数

- 4名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 1名 介護業務(消耗品補充、シーツ交換など)、利用者介助(食事・排泄介助など) 精神障害 1名 介護補助業務(同上) 発達障害 1名 介護補助業務(同上) 高次脳機能障害 1名 介護補助業務(同上)、利用者介助(食事・入浴・排泄介助など) - 本事例の対象となる障害

- 精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

特別養護老人ホームはるかぜ

特別養護老人ホームはるかぜ1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

平成17年8月10日 社会福祉法人 高岡南福祉会法人開設

平成18年6月21日 特別養護老人ホームはるかぜ開設

はるかぜ居宅介護支援事業所開設

平成18年8月 1日 デイサービスセンターはるかぜ開設

平成23年4月20日 認知症対応型通所デイサービスセンターといで野はるかぜ開設

平成24年4月 1日 小規模多機能型居宅介護支援事業所はるかぜ庄東開設

平成25年6月 1日 となみ野はるかぜ「庄東」居宅介護支援事業所開設

平成28年3月26日 特別養護老人ホームかがやき開設

令和元年12月 1日 となみ野はるかぜ「でまち」居宅介護支援事業所開設

(2)障害者雇用の経緯

社会福祉法人高岡南福祉会(以下「当法人」という。)が本格的に障害者雇用を始めたのは平成20年頃からである。当時は障害のある職員はいなかったため、障害者雇用を考えていたところ、富山障害者職業センター(以下「職業センター」という。)の紹介で平成21年2月に採用したのが、高次脳機能障害のあるAさんであった。当法人としては初めての障害者雇用であり、高次脳機能障害の特徴も分からないまま採用したが、スタッフの協力も得られ、Aさんは現在も定着している。

最初の障害者雇用が安定している経験を踏まえて、平成28年秋には、ハローワーク主催の障害者合同就職面接会に参加し、2人目として精神障害のあるBさんを採用。その後も、3人目としてハローワークを通じて股関節の障害を持つ方を、4人目として"一般社団法人Ponteとやま"(以下「Ponteとやま」という。)を通じて発達障害のあるCさんを採用した(Ponteとやまは「生きづらさを抱えている」若者たちの就労支援活動などを行っている団体である)。なお、Cさんは採用後に発達障害で精神障害者保健福祉手帳を取得している。

本稿では、特別養護老人ホームはるかぜ(以下「はるかぜ」という。)に勤務しているAさん、Bさん、Cさんを中心に当法人の取組について紹介する。

2. 障害者の従事業務と職場配置

(1) Aさん

(業務内容) 介護補助業務(例:消耗品補充、シーツ交換など)

利用者さんへの介助(食事・入浴・排泄介助など)

(職 場) 特別養護老人ホームはるかぜ

(2) Bさん

(業務内容) 介護補助業務(例:消耗品補充、シーツ交換など)

(職 場) 特別養護老人ホームはるかぜ

(3) Cさん

(業務内容) 介護補助業務(例:消耗品補充、シーツ交換など)

(職 場) 特別養護老人ホームはるかぜ

3. 取組の内容と効果

(1)Aさんへの取組

ア 障害と採用経緯など

高次脳機能障害のある方で、はるかぜでは10時から19時までの週5日勤務である。

Aさんは30歳過ぎまでサラリーマン生活を送っていた。サラリーマン時代に交通事故に遭い受障、離職と生活は一変した。

ハローワークから職業センターを紹介され、職業評価、職業準備訓練を受けた。ジョブコーチの指導のもと、はるかぜでの職場実習も行った。

法人での実習となった背景には、ハローワークに求職登録をする以前からヘルパー2級を取得していたことによる。

職業センターからの紹介であること、ヘルパー2級の資格を持っていることから、平成21年2月に採用となったが、先に述べたように当法人としては初めての障害者雇用であり、障害の特性も分からないままのスタートで、どのように対応していけばよいのかわからなかった。そのため、当時の看護職員が1対1で指導することになり、職業センターのジョブコーチにも、定期的に訪問してもらい、アドバイスを得ながら取り組んだ。

Aさんの就労の様子

イ 業務上の課題

Aさんの障害の特性は指示などを忘れてしまうことなどであり、業務上の課題は次のとおりであった。

・指示などをすぐ忘れてしまう

↓

その結果

・何度も同じ失敗を繰り返す

・周囲との意思疎通が苦手

↓

その結果

・同じものを共有していない

そうした課題に対応するため、障害の特徴や対応方法などについてジョブコーチから学び、以下の対応をとった。

ウ 具体的取組の例

・メモを取らせる

・何度も何度も繰り返し伝える

・紙にかいて説明する

・スケジュール表を作成する

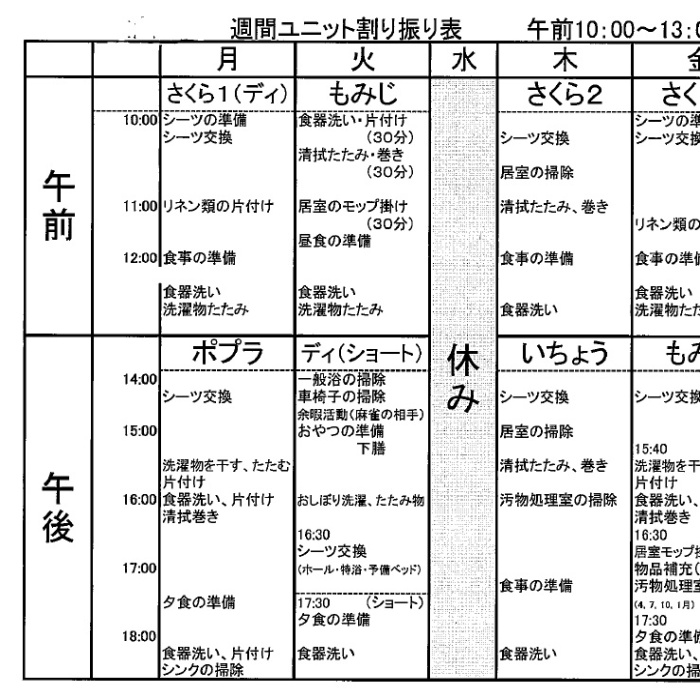

(休みを曜日固定にし、週5日のスケジュールを曜日により固定した。下の「週間ユニット割り振り表」がAさん用の

スケジュール表の例である)

週間ユニット割り振り票の一部、Aさんの割り振り票の一種

エ 取組の効果

Aさんはスケジュール表を見ながら、はるかぜの3階から作業を始め、各ユニットに慣れたら、次は2階の各ユニット、1階の各ユニットへと移りながら徐々に仕事を覚えていった。

当初は、周囲の職員からAさんの取組を行うため、仕事が増えることに対する不満の声があがったこともあったが、徐々にそうした声は減っていった。

(2)Bさんへの取組

ア 障害と採用経緯など

精神障害のある方で、はるかぜでは9時から16時までの週5日勤務である。

当法人にはハローワーク主催の障害者合同面接会を通して応募があり、採用に至った。

採用に際しては、高岡障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)の支援を受けた。

イ 業務上の課題と具体的取組

Bさんには、指示などの理解に時間がかかること、完璧さを求めてうまくいかないと不安定になるなどの課題があった。また、職場でのコミュニケーションが苦手な面もあった。

そのため、Aさん同様、介護補助職員が1対1でBさんの指導にあたり、その際には支援センターの就業ワーカーにも定期的に訪問してもらい、アドバイスを得ながら対応した。

職員からの作業指示などは、本人が理解するまで根気よく、何度も何度も繰り返す指導をした。また、本人にメモを取らせ、職員が紙に書いて説明し、スケジュール表を作成するのもAさんと同じである。

とても真面目な性格で、完璧を求める問題がある。そのために、仕事が増えたらパニックになり、3週間ほど休職した時期もあったが、復帰してからは仕事量を調整し、安定している。

コミュニケーション面についても、一般的な指示(表現・スピード)では伝わりにくく、周囲の職員の言ったことがBさんには違って理解されることがあった。そのため、周囲の職員はBさんが理解できるように、ゆっくりと時間をかけて話をするようにした。

また、徐々に負担を増やしていくこととし、当初は短時間勤務からスタートし、半年かけて段階的に増やしていった。

ウ 取組の効果

前述のように担当者を決め、Bさんに理解しやすい指示やコミュニケーション上の配慮を根気よく時間をかけていくことで、仕事を覚え、職場になじんでいった。勤務時間も徐々に増やすことで現在の勤務につながった。

はるかぜの利用者とも関係を築いており、ギターを弾いたりして楽しませ、コミュニケーションを取っている。介護業務にも興味を持っており、就職後にヘルパー2級にチャレンジして見事に合格をしている。

Bさんの就労の様子

(3)Cさんへの取組

ア 障害と採用経緯など

発達障害のある方で、はるかぜでは13時から20時までの週5日勤務である。勤務時間は、本人の希望をきいて決めたものである。

CさんはPonteとやまの紹介で当法人に就職している(ただし、精神障害者保健福祉手帳は就職後に取得した)。前職では仕事が覚えられないことがあったそうで、はるかぜにおいても仕事がなかなか覚えられないなどが見られた。

そのため、採用に際しては、Aさんと同様、ジョブコーチの支援を受けた。

イ 業務上の課題と具体的な取組

Cさんの課題は、仕事がなかなか覚えられないことや、予定外のことやうまくいかないときに固まってしまうことなどであった。

具体的には、簡単なことでも、いちから指導しなければならず、言ったとおりのことしかできない。言われたことと違うことがあるとどうしていいか分からなくなり、そこで固まってしまう。例えばお盆を並べる予定の場所に物が置いてあると、どうしたら良いか分からず、そこで固まってしまう。置かれた物を片付けるというような臨機応変な対応ができないのである。

これに対し、職員は根気よく、本人がわかるまで何度も指示を繰り返すなどの指導をした。

作業にも時間がかかり、予定内に終えることができないこともあった。そのため、AさんBさん同様に紙に書いて説明し、スケジュール表を作成していたが、Cさんのスケジュール表には作業時間の目安も追加した。

また、周囲から指示された際にとったメモを見返そうとしないことがあり、メモを必ず見返すように指導をした。

そのほかの苦手なこととして、作業を行っている途中に追加で仕事を頼まれることがあった。ジョブコーチからは、これはCさんの障害特性からくるものであり、Cさんに作業を頼む時は、できるだけ最初からまとめて指示したほうが良いとの助言があり、対応した。

Cさんの就労の様子

ウ 取組の効果

何度も何度も繰り返し教えることにより、Cさんは少しずつ仕事を覚えてくれるようになった。こちら側からの一方的な思いだけをわかってもらえないと思うだけでなく、相手が理解してくれるようにと思いやりを持つことによって指示などが伝わり、Cさんから職員に質問をしてくれるようになった。コミュニケーションの取れた瞬間である。

4. 今後の展望と課題

当法人が運営する特別養護老人ホームのはるかぜとかがやきの各施設には、Ponteとやまが運営する"みやの森カフェ"(砺波市)を通じて知り合った職員が数多く在籍する。

"みやの森カフェ"とは、若年でひきこもりになった方や、精神の病気を患った母親たちの集うカフェである。居場所を無くした方たちが、フルタイムあるいは毎日でなくても、短い時間なら働きたいと要望し、当法人としても介護現場の人出不足の解消になるという思いがマッチングして1人分のシフトを複数人でカバーしている。

将来はフル稼働ができるようになってくれればと期待している。

この方たちに接するにあたっても、障害者雇用で培った根気や思いやりの精神は生かされている。

近年は外国人労働者も採用している。外国人技能実習制度を利用している。もともと、日本語を習得してきてはいるが、さらに介護現場の専門用語を覚えてもらい、コミュニケーションを取っている。通常の日本語とプラスの専門用語、単語と単語、点と点を結び合わせてのコミュニケーションである。この外国人の受入れにも、障害者雇用で培った根気や思いやりの精神は生かされている。

これは、日本の高校や短大を卒業してきた者に対しても同様である。専門の課程を勉強していても、介護の現場においてはさらに学ぶことが多い。

最後に、働きたい、働いて欲しいという双方の思いがマッチングして始まった障害者雇用であるが、一歩一歩、根気よく、そして『相手に理解してもらおう』ではなく、『相手を理解する』ことこそが、必要であると勉強させられたところである。これからも、共に理解しあい、共生していきたいと思う。

前提として、【相手を受け入れる】という姿勢も必要であると考える。

そして、どうしてもできないところはフォローする、という姿勢が必要であるとも思う。

障害のある職員にはこれからも育って欲しいと思っており、定着して戦力になって欲しいと願っている。

執筆者: 社会福祉法人高岡南福祉会

特別養護老人ホームはるかぜ

施設長 澤田 ゆかり

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。