障害者雇用は社員と織りなすやりがいの創出

—2人で2人前、「チームきらら」の挑戦—

- 事業所名

- 出光興産株式会社 徳山事業所

(法人番号: 9010001011318) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 山口県周南市

- 事業内容

- 石油化学製品生産

- 従業員数

- 550名

- うち障害者数

- 21名

-

※人数欄の( )はチーム就労者数、従事業務の( )はチーム就労者の従事業務。障害 人数 従事業務 肢体不自由 7(2)名 一般事務、(秘書) 精神障害 7(4)名 一般事務、(清掃、車両管理、事務補助、農園) 発達障害 6(5)名 一般事務、(清掃、制服管理、農園) 高次脳機能障害 1(1)名 (清掃、寮監補助) - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

出光興産徳山事業所(以下「同事業所」という)は、瀬戸内海に面した山口県周南市のコンビナートに位置し、本館事務所のある西地区のほか東地区、大浦地区の3か所、約216万㎡の敷地を有する。昭和32(1957)年に出光興産初の製油所として操業を開始、昭和39(1964)年には、石油化学工場を建設、周南コンビナート各社へのエチレン供給をスタートした。平成26(2014)年には原油処理機能を停止したが、引きつづき石油化学製品の生産および近隣企業への安定した原料供給を継続しておりコンビナートの中核を担っている。操業当初よりグリーンベルトの整備や工場周辺の美化・緑化に取り組み、環境保全に関して国内企業の先駆的存在でもある。現在は敷地内にバイオマス発電設備の建設に着手するなど再生可能エネルギー分野へも積極的に取り組んでいる。

(2)障害者雇用の経緯

平成30(2018)年より障害者の法定雇用率が2.2%へと引き上げられるなど企業の社会的責任が増すなか、当時の同事業所における障害者雇用は、障害のある社員数名が事務補助として各課に配置されている状況が続いており、障害者の雇用拡大に向けた職種の開拓が課題であった。そのため、新たに障害者雇用を担当する社員(ジョブコーチの有資格者で、以下「担当者」という。)を人事課に採用した。まず初めに「各課の作業から障害者にできそうな作業を探すのではなく、誰かがやってくれたら助かる」という視点での作業の切り出しを各課へ依頼した。各課から寄せられた作業内容は多岐にわたったが、障害特性や適性および就労上の安全性、業務にかかる所要時間などを検討し、以下の6班を編成した。

「ア.本館清掃班」、「イ.東事務所清掃班」、「ウ.車両管理班」、「エ.制服管理班」、「オ.事務補助班」、「カ.イチゴ農園班」

なお、イチゴ農園班は、各課からの切り出しとは別に、新たな職種の拡大として取り組むこととなったもので、詳しくは「3.取り組みの内容と効果」で触れる。また、職種拡大に並行して障害者雇用の現状の分析と改善を検討するなかで、障害特性にどう対処するかという課題も見えてきた。

障害のある社員のなかには同時に複数の指示を受けると混乱し、誰にどのように尋ねればよいのかわからず作業が中断する人もいる。このような課題への対応として、障害特性に応じた組織的・統一的な対応(理解しやすい指示、指示系統の明確化など)をとれるようにするため、同じ業務を複数の人数で行う「チーム就労」(以下「チームきらら」という。)を発足、平成31(2019)年4月から新たな就業体制で業務をスタートさせた。

そうした活動を進めながら、障害者の募集・採用活動を行った。採用に際しては、事前に職場実習を行うことを必須としている。実習は、ハローワーク、総合支援学校、障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所、社会福祉協議会などと連携しており、令和2(2020)年2月には山口県が進める「障害者一般就労移行チャレンジ事業」を活用し、就労移行支援事業所から4名を受け入れた。

そうした採用活動の結果、同事業所での障害のある社員数は増加している。平成31年4月には新たに4名(総合支援学校3校から1名ずつ、普通高校から1名)が入社し、令和2年8月現在で「チームきらら」に所属する障害のある社員数(以下「メンバー」という)は12名となっている。

2. 障害者の従事業務と職場配置

(1)「チームきらら」の業務内容

「チームきらら」の具体的な業務は次のとおりで、先の6班で対応している。

ア 清掃(本館・東事務所の2班)…会議室の清掃やレイアウト変更、寮の共有スペースの清掃作業など

イ 車両管理…社用車の洗車、毎朝の使用前日常点検、構内自転車の整備など

ウ 制服管理…クリーニング業者対応およびヘルメット・長靴の分類整理、不用品処分など

エ 事務補助…掲示物の作成、事務連絡、書類のデータ化、シュレッダー処理など

オ イチゴ農園…植え付け、葉掻き、摘果、消毒、収穫など

以下の写真は各班の作業場面である。※「秘書業務」は単独の専任業務のため班には属していない。

清掃班 車両管理班

制服管理班

事務補助班 秘書業務

イチゴ農園班1(植え付け作業)

イチゴ農園班2(ビニールハウスの外観)

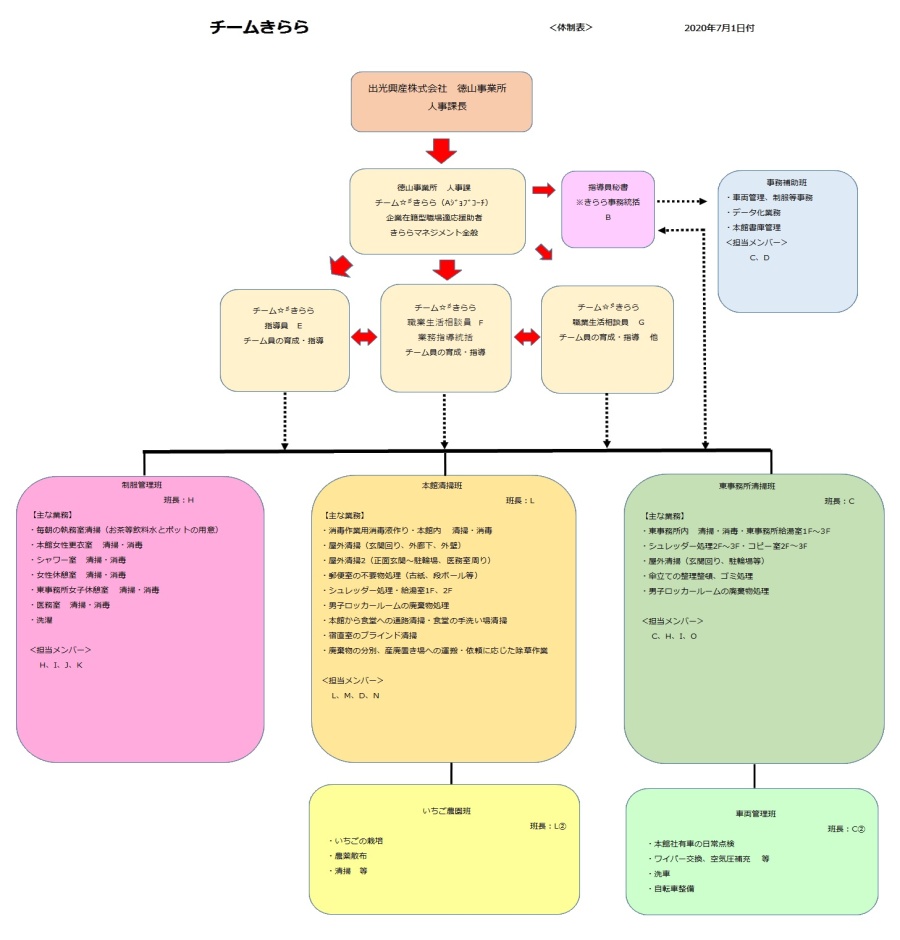

(2)職場配置

「チームきらら」の組織は図1のように人事課に所属し、担当者をトップにその下に指導を担当する指導員3名が配置されている。その下に5業務6班が配置されている。それ以外にもいくつかの役割(スタッフ)が置かれており、他部署との兼任者もある。

「チームきらら」のメンバーは主に本館清掃班、東事務所清掃班、車両管理班、制服管理班、事務補助班、イチゴ農園班の6班に班員として配置される。基本は各業務に2人ペアで配置されており、各班に班長がつき、指導員がフォローする。作業内容やメンバーの適性をふまえて班員編成を変えることもある。重要なのは、一日の作業の流れを把握し、互いに情報を共有しておくことである。毎日朝礼時に「業務メニュー表」(表1)が配られ、各々当日の作業内容を確認する。視覚化することで不安要素を減らし円滑に就労を進めることができる。

【 図1 職務分担表】 ※アルファベットは人名であること。

ポイントは他部門の社員とメンバーの間に指導員がいることである。メンバーは困った時には班長、指導員を頼ればいいという安心感をもって作業に臨めるようになった。社員にとっても指示はすべて指導員経由で行うため直接指示を与えるという負担を軽減できる。お互いの立場をよく理解している出光興産のOBを指導員とすることで、指導員がメンバーと社員を取り持つクッション役として貴重な存在となっている。

また、担当者は平成30年に企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)の資格を取得しており、地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)のジョブコーチや地域の支援機関と連携しながら障害者の職場適応や定着に向けて、障害のある社員の指導や社内の体制整備に取り組んでいる。

【 表1 業務メニュー表 】 ※アルファベットは人名。

就労は8時から始まり16時30分に終了する。この間のタイムスケジュールをメンバー・作業別に一覧にしたのが業務メニュー表である。同じルーティンの繰り返しであっても時間の流れを毎日確認することで見通しを立てて作業に臨むことができる。下部には「屋外清掃、洗車は、最大30分!!30分作業で休憩10分!!」「水分と麦わら帽子を忘れないで!!」というように具体的に注意事項が記されている。

3. 取組の内容と効果(事例を含む)

同事業所における特徴的な取り組みは以下の3点である。

(1)イチゴ栽培の立ち上げ

平成31(2019)年に事業所敷地内にイチゴ栽培用のビニールハウス一棟を整備、高級品種「章姫(あきひめ)」の栽培を始めた。導入の目的は「更なる活躍の場の拡大」と「やりがいの創出」である。同事業所では工場からの廃熱を活用できること、敷地内にビニールハウスを建てるだけのスペースがあることなどの利点があったが、導入を可能にしたもっとも大きな要因は栽培工程の自動化システムを有する県農林総合技術センターと提携できたことである。高齢者も安定して就労できる環境づくりの共同試験の位置づけとし「地域貢献」にも資するものとして立ち上げた。昨シーズン初めて収穫されたイチゴは社員食堂に提供され、社員が障害者雇用に対する認識を新たにするきっかけとなっている。

イチゴ栽培が始まり、メンバーの仕事に対する向き合い方に変化があった。ひとつは、自分の思いを相手に伝える「発信力」の向上である。これまでは躊躇して言葉にできなかったことが、「これはこうした方がよい」とメンバーからメンバーへ自分の言葉で伝えるようになった。もうひとつは苗の定植から収穫までの様々な作業工程を通して「就労意欲」が高まったことである。表情も明るくなり、会社に来るのが楽しくなったという。食べた人に美味しいと言ってもらえる経験は「やりがい」というモチベーションにもつながっている。

イチゴ栽培立ち上げは新聞やテレビで報道され、ニュースを目にした当事者やその保護者から連絡が入り、採用につながることもあった。

【事例1】

Aさん、30歳代の精神障害のある方。就労継続支援A型事業所に通っていたが、ニュースを見た家族から、Aさんが働けないかとの電話があった。遠方で通勤に時間がかかるため、まずは防府市のグループホームに転居し、実習を経て採用となった。このように会社の取り組みがマスコミを通して広く伝わったことで採用につながることもある。

(2)職場実習

職場実習は実習生にとって「ここで働きたい」という思いを伝える場でもある。受け入れ側にとっては本人の適性や職種とのマッチングを見極める機会となり、実習次第で採用が決まる。同事業所は多機関から様々な経歴を持つ幅広い年齢層の実習生を受け入れている。お金を稼いでどう暮らしていくか、働くという目的と具体的なイメージが持てるよう指導する。。

採用の条件は就労に向けた準備が整っていることである。中でも次の3点をチェックする。

・自力で通勤ができること。

・正しい挨拶と、はきはきとした返事ができること。

・身だしなみが整っていること。

また、期間中週に1度、実習の様子を撮影した写真を家族に渡し進捗状況を伝えるようにしている。こういった機会を通して実習日誌の記載だけでは見えてこない家族のサポート体制を把握することができる。

【事例2】

Bさん、10代の身体障害のある方。総合支援学校卒業後に入社。担当者が学校訪問をした際に、きちんとまとめられた髪形の後ろ姿に感動し、担当者自ら実習に誘った。入社後は、パソコンを使ってチームメイトが使う手順書の作成や連絡事項の伝達など指導員とジョブコーチの秘書的業務を担っている。採用にあたり自力通勤できることが原則だが、体格が小柄なことから通常の自動車の運転は困難であったため、例外として改造自動車が準備できるまでの間は母親による送迎を認めている。清潔感のある身だしなみが採用の決め手となった事例である。

【事例3】

Cさん、50歳代の精神障害のある方。「障害者一般就労移行チャレンジ事業」における実習生の一人。こうでなければならないという強いこだわりが見られた。しかし、後日、一緒に作業をしたメンバー3名が「あの人と働きたい」と申し出た。メンバーからこうした要望が出たのは初めてだったので、担当者からCさんに対して、こだわりを減らし少々のことは気にせず「大丈夫」を増やしていけば周囲もCさんも気持ちが楽になると伝え、そこを強化してもう一度実習に来てはどうかと伝えた。Cさんは再度チャレンジすることを希望し、現在体調を整えるなど実習にむけた準備に取り組んでいるという。メンバーが共に働きたいという気持ちを率直に伝えることができるようになったことは大きな変化である。

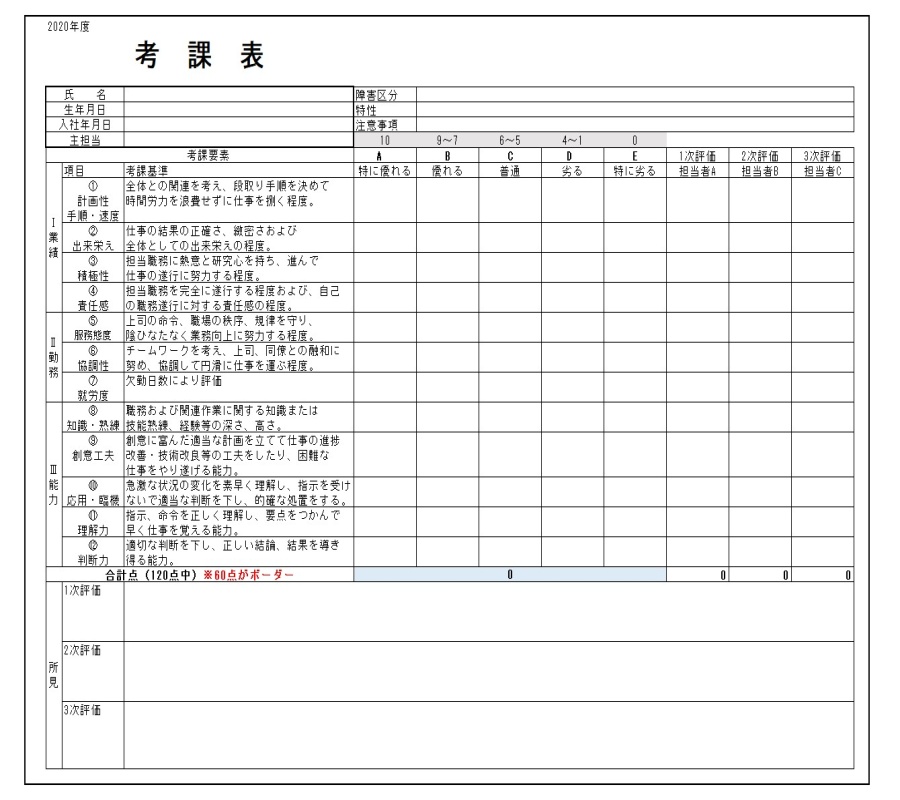

(3)「チーム就労」— 考課表の活用【 表2 考課表 】

チーム就労の利点は、互いの弱みと強みを認め合い相互に助けあって就労ができるという点である。それでも慣れた頃、自分に自信がついてきた頃に、今までできていたことができなくなったりするメンバーがいる。メンバーが増えることで、見られているという意識が芽生えて思うように動けなくなる。そうしたこともあってか、これまで3名退職した。

就労を継続する上で重要なことはメンバーの就労上の不調に早い段階で気づきその要因を改善していくことである。そこで考課表(評価シート)を活用し、各人の業績、勤務状況および能力に関する全12項目をそれぞれ10点満点で採点する。本人の頑張りを数値化することで公平性を保ちつつそれぞれの課題を探っていく。

もし採点が60点を下回りそうな場合はケース会議を開催する。本人を交え出身校や支援センターなどの担当者、状況によっては市障害者支援課の職員、家族、担当者の5名以上が出席し、これまでの就労状況を振り返り今後の課題について検討する。ケース会議は改善すべき点がどこにあるのか本人に自覚を促すよい機会となっている。【事例4】

車両管理班:Dさんは30歳代の精神障害のある方。Dさんは、Eさん(10代で総合支援学校を卒業後すぐに入社した知的障害のある方)とペアで就労していた。Eさんは、できないことがあると叱られたくないため虚勢を張り言い訳をする。ペアを組んだDさんは自分の対応の仕方に問題があるのではないかと随分悩んだ。そこで班長や指導員などと相談し、他部門からプロの整備士に来てもらい、日常点検と洗車の仕方を指導してもらったところ、Eさんは翌日の点検から大きな声で報告などを行えるようになった。大きい声で手際よく作業する整備士をかっこいいと感じたようだ。Dさんは率直に「昨日よりわかりやすかったよ」とEさんを褒めたところ、Eさんも素直に応対するようになった。プロに教わったことを自分もやってみようと実践したこと、そしてそれを褒めたことでチームとしてお互いを尊重するようになった事例といえる。

4. 今後の展望

【チームきらら】のモットーは「仲良く、きげん良く、一生懸命」である。チーム就労により互いの苦手をカバーする経験を通して、自分自身の過去の失敗体験を強みに変えることも可能である。「2人で2人前」を合言葉に新たな体制ではじめた取り組みは、障害のある社員だけでなく、そこに係るすべての社員に「やりがい」を創出するという目標を掲げた挑戦でもある。

今後の展望は以下の2点である。

(1)「チーム就労」を通じて自立した業務遂行と定着

(2)マイスター制度の構築と業務遂行レベルの引き上げ

社内マニュアルを策定し、資格取得を通じてより品質の高い業務遂行をめざす。

執筆者:特定非営利活動法人 周南さわやか家族会

相談員 板村 七重

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。