「人に優しい企業づくり」が育む多様な職場環境と多様な人財

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要

(1)沿革

平成12(2000)年12月 アラコ九州相知株式会社 設立

平成22(2010)年 4 月 TBソーテック九州株式会社へ社名変更

令和 元(2019)年 9 月 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞(障害者雇用優良事業所)受賞

(2)事業内容

TBソーテック九州株式会社(以下「同社」という。)はトヨタ紡織九州株式会社(以下「トヨタ紡織九州」という。)の100%出資子会社として、トヨタ自動車九州株式会社(以下「トヨタ自動車九州」という。)で生産されるレクサス車(RX、ES)に搭載されるシートカバーを生産している。トヨタ紡織グループ共通の管理指標を用いて、グループ内でのSQCDE(安全、品質、コスト、納期、環境)に日々取り組んでいる。

他の縫製メーカーとの同一車種の2社ブリッジ生産による負荷の平準化を実施し、生産数は常に安定している。生産されたシートカバーは、トヨタ紡織九州でシートに組付けられ、内装部品として、トヨタ自動車九州へ出荷される。

トヨタ自動車九州のシートの生産を開始したのは平成12(2000)年からであるが、「よい商品をお客さまに届けるため、完璧な製品しか世にださない」という厳しいものづくりの信念は、トヨタグループの創始者、豊田佐吉氏から受け継がれ、世界に誇る技術、品質を維持する「丁寧な仕事」と優れたものづくりを支える「人の力」を重視している。

女性従業員が多いイメージのある縫製業界だが、同社では、男性従業員の雇用推進を図り男女比率の均衡が保たれているのも特徴。従業員の多くは通勤圏30分以内の地域に住んでおり、地元に密着した企業である。

目指すは「人に優しい企業づくり」。地域貢献の一環として、小学校スクールゾーンでの交通安全立哨活動や美化活動などを行っている。また、新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、地元の市域にマスクを寄付(唐津市に6500枚、立地する近隣世帯に一世帯あたり50枚)するなど、地域と共に歩み続けている。

交通安全立哨活動

交通安全立哨活動 美化活動

美化活動2. 障害者雇用の経緯と雇用状況

同社の障害者雇用は、「こどもが学校を卒業したが、働く職場が決まっていない。TBソーテック九州で働くことができないか。」という特別支援学校(以下「支援学校」という。)の卒業生の家族から寄せられた相談に始まった。同社で働く従業員のなかには親子、兄弟、友達の紹介により入社する者も多かったことから、地元の頼りになる会社として、こういった相談が寄せられた。同社はその後、障害者雇用に取り組み、今では、肢体不自由のある従業員3名、内部障害のある従業員1名、知的障害のある従業員2名、精神障害のある従業員1名の計7名を雇用しており、現在でも、ハローワークや支援学校などから定期的に就職相談が寄せられている。

3. 従事業務と職場配置

例年、支援学校から就業体験実習の受け入れを行っており、保護者向けには年に1度の工場見学、支援学校の職員向けには職場説明会を実施し、密接に連携を図っている。

採用面接時には、緊張などで体調を崩しやすい障害者もいるが、本人の体調を優先し、突発的な変更にも対応している。また、面接の際には支援学校やハローワーク、地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)など、支援機関の同席を依頼し、就労上の配慮点や要望などの聞き取りを行い、ミスマッチをなくしたうえで入社してもらうことで、雇用の定着につなげている。

入社後も、職業センターのジョブコーチ支援制度を活用することで本人が円滑に職場適応できるよう配慮しており、支援学校の職員にも訪問してもらい、本人から近況や悩みなどを聞いてもらうことで不安をなくし安定した状態で就業できるようにしている。

職場配置については、採用内定者に対して保護者同伴で面談及び作業工程の確認を行い、本人の能力に応じた作業工程となるよう事前に調整し、準備を整えている。職場環境や従事する作業工程について、保護者にも理解してもらうことで、入社後においても保護者の協力が得られやすくしている。文字の読み書きが苦手な障害者にも視覚的に分かりやすい手順書を整備し、更に口頭でも丁寧に説明しているが、理解が難しいと思われることについては、保護者にも手紙などで伝え、本人の理解と相違がないよう確認を行うことで保護者との連携がとれ、確実な作業実施につながっている。

4. 取組の内容と効果

「人に優しい企業づくり」を目指す同社には、「定時ライン(お互いさまライン)」、「先輩制度」という特色ある制度をはじめ、さまざまな取組が行われている。

(1)定時ライン

「定時ライン(お互いさまライン)」は、主に子育て中の従業員で構成され、育児に関わる突発的な欠勤や早退に備え、常に代替要員を確保しておくことで欠勤者や早退者が上司や同僚に気兼ねすることのないよう配慮されており、この制度があることで、社内全体として、「人に優しい」寛容の雰囲気を醸成している。

障害のある従業員にも月に1度の産業医との面談に加え、同様の配慮がなされ、通院や体調不調時に活用されており、障害者にとっても安心して働くことができる職場環境となっている。管理者主導のもと、各業務の担当責任者が日常的に業務指導や雇用管理を行い、毎朝の朝礼後に体調などの声掛け確認を行ったあと、作業を開始する流れとなっており、健康管理にも気をつけている。

(2)先輩制度

「先輩制度」は、自己発信が苦手な障害のある従業員に向けて導入された制度であり、配置先の上司とは別に、いつでも相談できる先輩従業員を同じ作業場の中から指名し、配置している。先輩従業員は業務のことはもちろん、トイレや食事、休憩中と日常的に見守り、都度声掛けを行うことで、本人の安心につながり順調に就業生活を継続することができている。

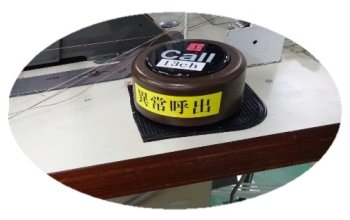

(3)呼び出しランプ

250名ほどが勤務する同社だが、工場内はワンフロアとなっており、全ての作業工程が見渡せるつくりとなっている。作業者の手元には呼び出しボタンがあり、押すとランプが点灯する。トラブルなどがあって困っているとき、直ちに上司に相談できる仕組みとなっている。

困っていることを人に伝えられる、報告、連絡、相談ができるようになること、自己発信ができるようになること、ここでも常に見守ることで、自立を促している。

ランプ

呼び出しボタン 呼び出し番号掲示板

(4)目標設定と評価

作業においては、障害者本人ができる範囲の数量の目標値を決めてから作業に取り組んでもらうことで、本人に達成感と自信を持たせ、次のステップへと自立に向けた取り組みを行っている。

また、障害のない従業員同様、障害のある従業員においても半年に一度、業務意欲や技術の習得状況の把握、就業面での相談を行う機会として、管理者との面談が行われ、本人が作成した「自己評価シート」に基づき、面談のうえ適正に評価することで、モチベーションの維持につながっている。

(5)使用機器や休憩スペースの整備など

作業手順や方法は、写真などを活用し分かりやすい資料にして目立つところに掲示されているほか、ハード面においても自動で作業ができる機器(例えば生地をセッティングすると自動で裁断、縫製を行う自動ミシン)などを整備し、障害があっても作業しやすい工程としている。これらの機器は安全面にも配慮されており、機械への挟み込み、巻き込み防止機能により、両手でボタンを押さないと作動しないつくりとなっている。

工場敷地内には、屋外を含め休憩スペースが複数か所設けてあり、なかにはマッサージ機が設置されている場所もある。2時間ごとの休憩時間は、次の作業に向けて各人がリフレッシュできる場所で過ごしており、このことも安全な作業環境づくりに結びついている。

工場内部

休憩スペース 休憩スペース

5. 今後の展望と課題

これまで、障害のある従業員一人ひとりがそれぞれにできること、できないことの見極め、作業工程や環境の見直しを繰り返してきた結果、同社は多種多様な障害特性を持った従業員に、長く勤めてもらえるような職場環境になった。

ただ、現在活躍している障害のある状業員が高齢化していることもあり、後任の障害者の採用が課題となっている。また、後任者を求めているが、マッチングがなかなか難しい状況となっており、現在も支援学校と連携し、就業体験実習後に現場の管理者などが入社後を想定した綿密な面談を行うなど、保護者や学校、関係機関と一体的に協力することで雇用に結びつけるよう努めている。

6. 最後に

同社は、前述の「定時ライン(お互いさまライン)」、「先輩制度」など「人にやさしい企業づくり」を方針に掲げ、障害の有無に関係なく従業員に対し様々な取組を行っている。幅広い年齢層のなか、退職後も変わらぬ待遇、環境で再雇用される高年齢者がいることも、その一つである。障害のある従業員や高年齢者が第一線で働く姿は、後に続く若手従業員が将来の職業人生を描くとき、手本となり、励みにもなっているという。

共通の手順のもと、すべての作業を平準化することで、一人が抱える作業量の偏りと滞りをなくす取組を行い、そのうえで多様性を受け入れ、広く人材を活用することで安定した生産性を実現している。この整備された環境のなか、これまでの経験や知識を社内で共有し、従業員の自立を促し成長させることで、更なる技術革新を遂げる同社の取組は、企業文化として企業グループを超え継承されていくだろう。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 高齢・障害者業務課 山下 享子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。