専門学校との協働による障害者採用モデル事例

- 事業所名

- 株式会社中西

(法人番号: 1443900000) - 業種

- サービス業

- 所在地

- 愛知県豊明市

- 事業内容

- 廃棄物処理業(資源ごみの集荷業務、分別作業)

- 従業員数

- 70名

- うち障害者数

- 31名

-

障害 人数 従事業務 知的障害 30名 資源ごみの選別作業 発達障害 1名 資源ごみの選別作業 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害、発達障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

株式会社中西(以下「同社」という。)は昭和39(1964)年に会社設立。資源ごみ回収事業者として愛知県古紙協同組合、(社)愛知県産業廃棄物協会などに加入し、豊明市、名古屋市など13市町を主な取引先としている。障害者関係の活動にも取り組んでおり、社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会に協賛している。平成21年度より同社の代表取締役笠原尚志氏(以下「笠原社長」という。)は愛知県中小企業家同友会(以下「同友会」という。)の障害者自立応援委員会の委員を務めている。

笠原社長は昭和60年より障害者雇用を開始、数々の課題に直面しつつも、課題を解決し障害者雇用を継続してきた事業主である。自らの実践成果や経験を地域における障害者雇用の先駆者として、ほかの中小企業事業者に提供、教授することにも努め、アドバイスなどを行なってきた。

同社の業容拡大と共に障害者雇用も拡大してきたが、近年は地元の自動車産業の障害者雇用の拡大に押され、中小企業である同社の障害者雇用は困難を極め毎年の課題であった。

そうした状況のなかで、知的障害者の採用が中心であった同社が、精神障害者と発達障害者の採用に取り組んだ事例を紹介するのが本事例である。

きっかけは、笠原社長が地域の障害者事業者連絡会「わっぱの会」に参加している名古屋情報専門学校(以下「同校」という。)の進路指導主事中西先生(以下「中西先生」という。)との懇親会での会話からである。中西先生が障害者の就労に取り組んでいることを知り、同友会の会員企業から障害者を雇用したいとの相談を受けていた笠原社長は、両者のマッチングの役割を果たすことができることに気が付き、同校と連携することに至った。

株式会社中西の代表取締役 笠原尚志さん

株式会社中西の代表取締役 笠原尚志さん2. 障害者の業務内容

障害のある社員は資源回収車両に同乗し、指定の市・区に定期巡回を行い、作業助手として積載作業を担当している。回収資源の種類は瓶・缶・ペット・新聞など紙類・プラスチック製容器包装などで種類により作業手順は異なる。回収時の安全を優先確保のため、回収に携わる作業者は、トラックの荷台には乗せない、パッカー車への投入では、破裂物混入の恐れから、障害のある社員には投入させないなどの安全対策を行っている。

帰社後、回収物は種類ごとに異なる手順で処理される。ガラス瓶は、リターナル瓶の抽出を行い、次に瓶の中の異物混入除去を行い、次に色分別を行っている。缶は、鉄とアルミを磁気選別機械のコンベアにより分別した後、プレス加工しブロックにして積載場に積上げ作業を行う。ペットボトルについては、キャップを除去し、白カレットを取り、フィルム剥がし、圧縮プレスを行い、ストレッチフィルムで包装し積上げ作業を行う。回収資源の多くは、ベルトコンベアに載せ替え、手作業による流れ作業を行うが、この作業は、スピードが求められるために、瞬間的な感知能力の高さと根気を必要とする作業となる。そのため、資源の種類による作業手順は細部が異なる。作業手順の指導を行う現場の指導担当者も障害のある社員個々の得手不得手を把握した上で、それぞれに適した作業を見極めることが重要な業務となっている。社内作業でも安全対応の教育がなされており、機械の始動時には毎回確認を行うように指導されている。そのほかにも、各市から委託されている回収箱の洗浄作業も行ない、新しく導入したスプレー缶の噴射口脱着装置など自動化された機器を使用し、スプレーアルミ缶の分別取扱い作業も障害のある社員が行っている。

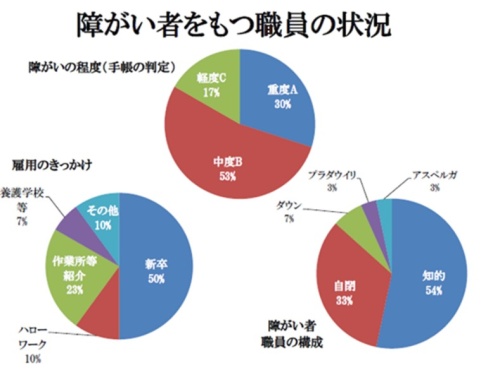

株式会社中西の障がいをもつ社員の状況

(平成30年度障害者職業生活相談員資格認定講習会 講師(株式会社中西)資料より)3. 名古屋情報専門学校との連携した取組

同校の中西先生は、9年ほど前から何らかの障害を持つ生徒(手帳の有り無し関わらず)がいることに気が付き、専門学校として校長の理解を得て手探りで障害を持つ生徒の就労支援の取組を開始していた。そんな中、懇親会で出会った中西先生から、発達障害のある生徒(以下「Aさん」という。)の職場実習(以下「実習」という。)について笠原社長は相談を受けた。笠原社長は自社での実習受入を決断するとともに、発達障害を持つ生徒への専門的な教育指導方法がまだ確立されていない同校に、実習前の準備教育のための情報(同社の業務や作業、作業環境)を提供した。

そして、効果的な実習のために内容(目的・指導方針、作業内容、評価基準など)について協議し、以下のように定めて実施した。

(1)発達障害を考慮した実習目標と指導方法など

・目標1) 自分と同じような障害を持つ人と働く安心感を共有する

⇒すでに障害を持つメンバーが多くいることを認識する

・目標2)「働くこと」がイメージできる

⇒現場管理者による注意事項や作業方法の説明と指導を受け理解する

・目標3)コミュニケーションの不安を解消し、職場に適応する

⇒現場担当者(障害を持つ社員)による寄り添った実地指導からスタートする

・目標4)マナーを含め働く人と接触することで、自信ができる

⇒会社のみなさんとの挨拶を交わす習慣をつける

・目標5)曖昧な状況判断が苦手なため、対応できない時には周りに尋ねる

⇒判断に迷うことは、質問する習慣をつける

・目標6)自分の苦手なこと(足りないもの)に気づく

⇒集中力と持続力が求められる分別作業に従事するなかで、得意不得意を知る

(2)実習内容

・ガラス瓶の色選別

・ガラス破片の発生確認

・5種類分別後の指定場所への投入

・異物は指定場所に投入する

・判断に迷うことは、質問する

(3)評価基準

・作業指示を理解できるか

・指示に反して自分かってな行動をしないか、危険な行動をしないか

・体力的に継続が可能か

・汚れたり異臭がある職場環境に適応できるか

・作業スピードではなく正確性

・挨拶はできるか、コミュニケーションはどうか

(4)実地状況など

事前の指導状況も良好で、実習場面での指示に対する理解度も高く、戦力化、リーダーを任せられる可能性を同社は感じ採用を決定。Aさんは学校卒業後に同社に入社した。

「送り出しが終わりではない!」という中西先生の理念もあり、入社後も継続訪問をされ、これをきっかけに、同社と同校の間の信頼関係が深まった。そして、同校からはAさんも含め実習を経て3名が採用された。

信頼関係が深まった要因は、両者とも試行錯誤を繰り返す中、中西先生の障害を持つ生徒本人の能力・適性を見極め、個性を尊重した指導と就労支援の取組と、笠原社長による受入体制の整備と中西先生への同社に関する詳細な情報(業務内容や職場環境など)の提供によるものであり、そうしたことが安定的な雇用につながるマッチングを実現したものである。

(5)さらなる雇用に向けて

Aさんの事例を通じて、笠原社長は、一般的な専門学校では、障害者への教育や就労支援に関わる専門家がおらず、知識やノウハウが少ない現状を知った。また、中西先生も同社で障害者の就労現場を実際に見聞きすることで、業種・事業主・業務により個々の事業主が求める社員(障害者)の能力が異なることを進路指導者として理解した。

笠原社長は、障害者雇用拡大を目指す使命感から同友会の会員企業で障害者雇用を目指すところがあれば直接出向いて、障害者雇用の進め方などについて助言などを行った。

中西先生もさまざまな事業所を訪問し、業界・業種にとらわれず、さまざまな業務について知ることで、障害を持つ生徒の個性を生かせる就労指導を行った。具体的には、就職を考えるうえでは何らかの不足がある生徒には、不足する部分を補う個別の指導をするなど、事業所の採用基準を意識した教育を行うことにより、マッチング可能なレベルとなり事業所とのパイプは太くなった。

名古屋情報専門学校の進路指導主事 中西達也先生4. 取組の効果

本事例は、障害を持つ生徒の個性をよく理解した中西先生の就労指導と笠原社長のタイムリーな協働という新しい取組が安定した障害者雇用のマッチングにつながった事例である。また、それにとどまらない効果もあった。

両者の協働についての話を聞いた笠原社長の同業他社が、障害者雇用をしたいということで笠原社長に相談があった。それを契機に、同校在籍中の障害のある生徒が相談のあった会社で実習を行い、雇用されたケースもある。

中小企業が障害者雇用を進めようと求人をだしても、特別支援学校からの応募がなかなか無いという状況があるというなかで、中小企業における採用チャネルとして専門学校にも人材がいることを中小企業に広く知ってもらうことができたことも成果といえる。

また、障害を持つ専門学校の生徒がそれぞれに適した職場で安定して働くためには、企業は単に専門学校に求人募集を行うだけでなく、自社の業務や職場環境などについて具体的に伝え、専門学校と連携するなかで適切なマッチングを行う必要である。そうしたマッチングが実現するためには、障害者雇用経験が豊富な事業所から専門学校に、障害者の就業に必要な知識、経験、ノウハウを分かりやすい形で伝えることが有効である。本事例の同社の取組はまさにそうした取組である。5. 今後の展望と課題

(1) 株式会社中西について

笠原社長によると、同友会が会員企業に行った障害者雇用に関するアンケートでは約200社が障害者雇用を考えているとのことで、雇用の動機は様々であろうが、どの経営者も採用した障害のある社員の継続雇用が課題であろうと話された。笠原所長の経験では、採用した人を気長に育てることができる企業風土が必要であること、そして、就職を希望する障害者と企業を的確、かつ効率的に結ぶコーディネーターが必要であり、期待したいとも話された。

最後に、同社では今後も障害者雇用を進めることを考えており、そのための新規事業を開拓中とのことであった。今回の取材では同社専務の中西さんに障害のある社員が働いている現場を案内いただき、お話もお聞きしたが、社をあげて障害者雇用に取り組んでいるとのことで、令和3年4月からも新たに2名の障害のある方の入社が決まっているとのことで、同社の積極的な姿勢をうかがうことができた。

株式会社中西の専務取締役 中西 隆さん

(2) 専門学校について

中西先生によると、専門学校の生徒の中にも障害のある方がいて、そうした方が徐々に増加している。障害は発達障害が中心であり、障害者手帳のある方もあればない方もあるなど様であるが、専門学校側の障害に応じた教育や就労支援のノウハウや人材にはまだ不十分なところがあるとのことである。また、そうした生徒を採用しようとする企業が求める能力などと、実際の生徒の力や専門学校側の意識とはギャップがあるとのことである。

筆者が本事例を通じて感じるのは、中西先生の取組はギャップを埋めるものであり、相当の実績をあげているものということである。

現在、中西先生は、誰もが容易に利用できる専門学校における障害のある生徒の教育指導指針が必要と考え、校長の賛同もあり、障害のある生徒なども利用しやすい特別のコースを新設するなど、あらたな取組を始めている。また、特例会社デンソー太陽の協力を得て障害者能力の評価の数値化する試みを始めるなど、さまざまな取組を行っている。

取材の最後に中西先生は、私学である専門学校が障害者に特化した教育、支援を行うには、担当する人材の育成などに対する何らかの公的な支援制度の必要性を強く話されていた。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

愛知支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。