知的障害者の製造業における合理的配慮事例

- 事業所名

- 合理的配慮事例・2020225

- 業種

- 製造業

- 従業員数

- 560名

- 職種・従事作業

- 冷凍食品・缶詰製品の製造、館内・工場内清掃

- 障害種別

- 知的障害

- 障害の内容・特性

就労上の課題 - 以下のような特性や課題があることから、職場でのコミュニケーション面や日常生活等での配慮や支援が必要である。

・複雑な内容や抽象的な事柄についての理解が苦手。

・自分の考えや体調等について的確に伝えることが苦手。

・身だしなみを整えることが苦手。

- その他

- 障害者職業生活相談員

募集・採用時の合理的配慮

面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること

採用面接時、本事例の対象者(知的障害のある従業員全般。以下「対象者」という。)の希望に応じて障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)の担当者、特別支援学校の先生、家族等の同席を可能として、緊張せず面接を受けられる環境とした。なお、対象者に限らず、本事例の事業所では面接時に支援機関の職員等の同席を認めている。

その他の配慮

1.面接時に支援機関の職員等の同席がない応募者の場合でも、支援機関等から職場実習や採用前に障害特性や支援項目、個々に応じた業務上の配慮方法等の説明を受け、応募者の希望を踏まえた配属先や業務の切り出しを行った。

2.採用前に、社内見学や説明会、職場実習、トライアル雇用を実施することで、対象者の適性や就職希望の有無を確認し、雇用のミスマッチがないようにした。

3.職場実習中から支援センターへの相談やジョブコーチ支援を活用し、対象者と事業所との調整を図ってもらいながら、採用に向けた準備を行った。

採用後の合理的配慮

業務指導や相談に関し、担当者を定めること

1.複数の異なる指導者からの指示や指導方法により障害のある従業員が戸惑わないよう、障害のある従業員1名には対して1名の障害者職業生活相談員を担当者(以下「担当者」という。)として必ず配置。障害特性に配慮しながら、業務における衛生面・作業面・安全面への指導をマンツーマンで行い、分からないことがあればすぐに解決できるような体制とした。

2.仕事への不安や要望等があればすぐ相談できるように、担当者を日常的な相談窓口とした。また、自己申告を苦手とする者には、担当者から定期的に声掛けを行い、不安の解消や課題の把握に努めた。担当者は、配属部署内の従業員からの意見・要望の窓口でもあり、双方からの相談内容は労務管理担当者(管理職)へ報告され、対応が必要な場合には社内で検討し、対応がなされた。日常生活における衛生面の課題等、社内だけでの対応が困難な場合には、支援センターや家族等と連携を取りながら課題の解決を図った。

3.障害のある従業員に対しては、労務管理担当者が半年に一度の定期面談を実施。各人の業務や職場環境、日常生活への悩みや要望を汲み取るとともに、配属部署からの意見や要望をすり合わせ、安全面等の職場環境の改善、配置転換や業務内容変更を行った。

本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと

1.障害のある従業員に新たな業務を担当させる際には、労務管理担当者が各人の意志や業務遂行能力、障害の程度、障害特性、配属部署の意見等を総合的に判断し、決定している。その際には、まず労務管理担当者立ち合いのもと、担当者が業務をやってみせ、障害のある従業員にやらせてみて、可能と判断できた場合には、業務習得状況を確認しながら段階的に新たな業務を担当させた。

2.新しい業務のフォローについては、配属部署内において、業務内容及び障害特性等の情報を共有し、担当者の負担を軽減するとともに、部署内の従業員もサポートを行える体制を整えた。

図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にし、一つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと

担当者が、対象者に業務を一つずつやってみせ、やらせてみて、習得度を確認しながら業務習得を図った。マンツーマンでの指導体制のため、不明な点等は担当者にすぐ質問できる環境とし、業務で困っている様子があればすぐ声掛けを行う等、課題をすぐに解決できる体制とした。

出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること

1.障害のある従業員の通勤に配慮し、対象者の居住地に合わせて自社用送迎バスの走行ルート見直しを実施。

対象者は、集団での行動を苦手としており着替えや集団行動に時間がかかるため、勤務の終了時刻を10分早め、安心して通勤できるように配慮した。

2.(体調については、送迎バスの乗車時の口頭確認や出勤時のタッチパネル、各部署上長による口頭での確認を毎日行っている。)また、障害の程度によって、自分の体調を把握して伝えることが苦手な場合があるため、担当者や配属部署の従業員、労務管理担当者等がこまめに声掛けし、常駐の看護師と情報を共有した。

3.体調不良等があった場合に、応急処置が施せるように常勤の看護師を配置。また、看護師から家族へ体調の状態や受診勧奨等の連絡を取る等、迅速な対応を行った。

4.医務室(個室休憩室としても利用可)のほか、横になれる休憩室を各部署に設置し、疲労時や体調不良時は速やかに横になって休めるとともに、カーテンによる仕切りの設置や使用中の表示等を行い、人目を気にすることなく休める環境を整備した。

本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること

1.対象者の障害特性と、それに応じた配慮事項や対応方法への理解が必要であるため、労務管理部門と配属部署において、入社前の職場実習時に特別支援学校の先生等から説明を受け、理解を深めた。

2.全従業員が同じ作業服と帽子、マスクを着用するため、災害時の避難誘導や必要な配慮がスムーズに行えるように、知的障害のある従業員の帽子にはピンク色の二重のラインを入れて分かりやすくした。

その他の配慮

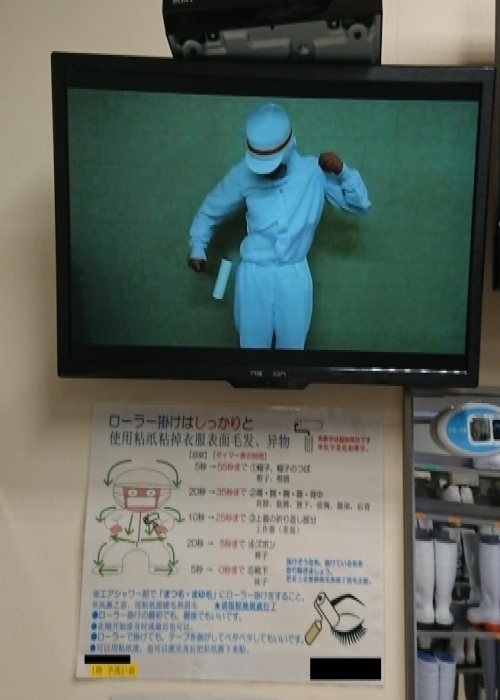

1.食品製造業であるため、衛生管理や髪の毛等の異物混入防止対策として適切な作業服の着用と粘着ローラー掛けが必須なため、誰でも分かるように、やり方を動画にして適切に行えるよう工夫した。併せて、家族の協力のもと、入社前に作業服着用とローラー掛けの手順書を配布し、自宅でも練習をお願いした。

入社後、労務管理担当者が、直接正しい作業服の着用の仕方とローラー掛けの手順や注意点について説明し、定期的に現場でも確認を行った(下の画像1「ローラー掛け動画と掛け方の手順書」参照)。

2.入浴や毎日の着替え等、日常的な衛生面について不安がある障害のある従業員については、支援センターや家族に相談し、入浴や着替えの声掛けをお願いするとともに、毎日のルーティンとして同部署の同性の従業員がペアになりチェックリスト(洗髪・着替えの有無等)をもとにお互いの確認を行った。

3.季節に応じた適切な靴や服装が分からず、転倒につながる不適切な靴(夏:かかと無しのサンダル、冬:靴底に凹凸のない靴、等)での通勤や、異物混入につながりやすいファーのついた服の着用があったため、対策として入社前に家族に通勤靴や服装の基準をまとめた視覚的観点からも分かりやすい資料を提供し、準備をお願いした(下の画像2「通勤靴の基準資料」参照)。

4.館内清掃時の転倒事故防止のための肘膝当てや滑り止めの効いた靴、また歩行者との接触事故を防ぐために、清掃中であることが他の従業員に分かるようにするビブス(薄手のベスト)、ポーチ(業務連絡用携帯電話や清掃用小道具を入れる用)等の購入費として対象者一人当たり約4千円の費用を要した。

障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細

1.採用前、採用面接や職場実習時に、特別支援学校等より対象者の障害特性や支援項目、個々に応じた業務上の配慮方法等の説明を受け、対象者の希望を踏まえた配属先や業務の切り出しを行った。

2.日常的な担当者への相談や労務管理担当者による半年に一度の定期面談において、対象者が業務内容や配属部署の環境と合わないことが分かると同時に配属部署からも相談があったため、双方の要望や意見をすり合わせ、配置転換や新たな業務の切り出しによって職場環境の改善を図った。新たな部署においても、業務習得や職場環境への適応の状況を担当者や労務管理担当者がこまめに様子見や声掛けを行い、マッチングを図ったことにより、その後の職場定着につながった。

配慮を受けている障害者の意見・感想等

・こだわりの強さから、ちょっとしたことでも作業の途中で持ち場を離れることがあり、担当者には迷惑ばっかりかけているけど、怒らずに優しく分かるまで時間をかけて説明してくれて、落ち着くまで待ってくれる優しい担当者に感謝している。担当者の役に立ちたい。

・いつもと違う部署に手伝いに行った時、初めて接した方が優しくなくて落ち込んだけど、お昼に担当者が声を掛けてくれて、うれしかった。午後には、担当者が手伝い先の部署の方に私のことを説明してくれたおかげで、その後は優しく教えてもらえてよかった。

・会社への行き来は、会社の送迎バスに乗せてもらっているが、朝夕のバスの乗り降りや、玄関から更衣室、更衣室から現場への移動、作業服の着替えは、いっぱいの人が一斉に動くので苦手。そのため、帰りのバスに向かうのが遅くなり、出発を遅らせてしまうことがあった。同乗者に苦情を言われ、少し会社に来るのが嫌になったが、担当者が、皆より10分早く持ち場から離れる許可を会社からもらってくれた。おかげで、皆と一緒にならず、安心して一人で先に着替えてバスに乗れるようになった。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。