「個性を活かす」を第一に

~配慮とサポートで今では職場に欠かせない存在へ~

2021年度掲載

- 事業所名

- 株式会社サンロジスティックス

(法人番号: 6030001057056) - 業種

- 運輸・物流業、うち除外率設定業種

- 所在地

- 埼玉県所沢市

- 事業内容

- 食品のパブリック制共同配送

- 従業員数

- 550名

- うち障害者数

- 15名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 1名 配送用パレットの整理・清掃業 肢体不自由 1名 同上 知的障害 5名 同上 精神障害 8名 同上 - 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、肢体不自由、知的障害、精神障害

- 目次

-

事業所(むさしの配送センター)外観

事業所(むさしの配送センター)外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1) 事業所の概要

株式会社サンロジスティックス(以下、「同社」という。)は平成15(2003)年2月4日に山崎製パン株式会社と株式会社ヤマザキ物流の共同出資により設立。埼玉県所沢市に本社を構え、全国17か所に配送センターを展開している。

同社は山崎製パングループの物流会社であるが、他食品会社の商品も合わせて預かり、量販店(食品スーパー)へ一括配送する共同配送事業を行っている。

さらに、倉庫内・車輌共に定温(20℃帯)で管理し、食の安全と品質を守るサービスを提供している。

本稿では全国の配送センターの中から、一番多くの障害のある社員が勤務する埼玉県三芳町の「むさしの配送センター」(以下、「センター」という。)へ取材に伺い、同社総務部人事課長の土井春夫氏とセンターの障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)の菊池伸一氏から伺った内容に基づき、同社の取組を紹介する。

(2) 障害者雇用の経緯

障害者の雇用に関しては、ハローワーク所沢から障害者雇用を勧められ、具体的な採用計画を作成し、採用活動を始めた。同社とセンターが協議しながら進めた結果、障害者就職面接会と見学会を経てセンターに2名の障害者を採用した。当初は初めての障害者雇用ということもあり、半ば手探りの状態で障害者の担当する業務を模索していたという。その中で、センター内で障害のない人が行っていた清掃業務の作業効率が芳しくないことから、業務内容の一部を障害のある社員に担当させたところ大きな成果を発揮。この出来事により障害のある社員のポテンシャルの高さ、仕事に対する熱心さを実感したことから同社とセンターは障害者の採用を増やしていく方針を定めた。

結果として同社の障害者雇用は進んでいき、現在、全国の配送センターではむさしの配送センター、東京配送センター、神奈川配送センター、大阪配送センターにて合計15名の障害者が活躍しており、障害者の実雇用率も法定雇用率を上回る3.66%となっている。また勤務期間が一番長い障害のある社員は、令和2(2020)年で勤続11年目にもなり、今後もセンターにおいて新たな障害者の雇用が予定されている。

2. 障害者の従事業務と配慮事項について

(1) 従事業務について

センターには知的障害のある社員5名と精神障害のある社員1名が勤務しており、製品の配送に用いるパンやそのほかの食品を入れる容器と台車類の整理を担当している。製品の配送を終えたトラックはセンターに戻ると、空になったパンやその他の食品を入れる容器を下ろしていく。これらの容器は15社以上の食品メーカーでそれぞれ異なり、さらに同じメーカーでも容器ごとに厚みや大きさなどの規格が分かれており多種多様である。下ろした直後はセンター内の床を埋め尽くすように広がってしまうこれらの容器群や台車を、種類ごとに的確に整理整頓することが障害のある社員の担当業務である。

容器・台車ごとに指定された重ね方や上限枚数、置き場所を的確に順守し実働8時間の作業を行っていく。この業務については(報・連・相の徹底を前提条件として)上長を監督役に置かず、障害のある社員の中からリーダーを2名選任し、彼らが統率している。いまや障害のある社員は職場に不可欠な存在となり、周りの社員は口を揃えて「彼らがいなくては全体の業務が止まってしまう」と評する。またセンターに出入りする外部のドライバーも、その的確な仕事内容を高く評価している。

同じメーカーでもパンやその他の食品を入れる容器の規格は複数あり、積み方も置き場もそれぞれ異なる。

膨大な量のパンやその他の食品を入れる容器を丁寧、正確に整理していく。

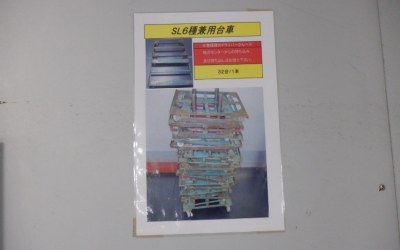

台車もメーカーごとに種類が異なり、専用の積み方、整理の仕方がある。

台車の整理・移動作業を行う様子

(2) 配慮事項についてア.担当業務の配慮

同じ障害であってもそれぞれの特性は一人一人異なるため、それに応じて担当業務の内容を調整している。変化を好まず、同じ作業の反復を得意とする社員については整理作業を重点的に担当させている。逆に変化に対応し、作業計画に沿って管理ができる社員については作業のみでなくほかの障害のある社員を統率するリーダーの役割を担わせている。

イ.指導・相談の配慮

障害者との面談を定期的に実施している。

また業務上の注意をする際は、混乱を避けるために菊池相談員だけが行うよう徹底し、そのほかの社員は危険行為以外には注意をしないようにしている。

加えて障害者の特性に合わせ指導・相談をする際のやり方を調整しており、精神障害のある社員は過干渉を嫌う傾向があるため、コミュニケーションが密になりすぎないよう気をつけるなどの配慮をしている。

ウ.安全面での配慮

「絶対に怪我をさせない」をモットーに安全面には徹底した配慮をしている。

パンやその他の食品を運ぶ容器はプラスチック製で重量も軽く壊れないため、作業上の怪我につながりにくいという側面がある。このことから障害のある社員に容器の整理業務を任せているのも、安全面での配慮の一環ともいえる。それ以外にも、以下のような配慮をしている。

(ア)作業中に容器が倒れそうな場合も、急な動作が別の怪我につながる可能性があるため「支えにいかずそのまま倒して良い」と指導している。また、作動中のフォークリフトやトラックの荷台などの危険物には近づかないよう指導している。(イ)センター内のスタッフに支給している安全靴の装着に加え、障害のある社員にはさらなる安全を確保するために、ヘルメットの着用を指導している。

(ウ)通勤時の安全にも配慮し、採用時には居住地からセンターへ無理なく通える距離であるかを考慮している。また、遅刻が発生した際は本人が焦ってしまうことで不慮の事故が発生する可能性があることから、まず職場への連絡を済ませたうえで落ち着いて出社するように伝えている。

エ.作業場での配慮

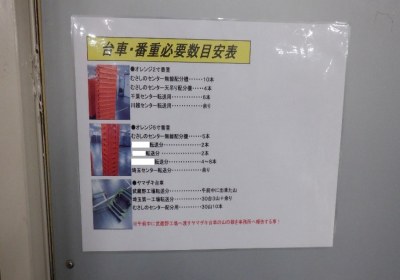

扱う容器や台車の種類が多いことから、いつでも確認できるようメーカーごとの整理手順や完成形を写真にして、作業場内にそれぞれ掲示している。加えて、扱う容器は日によって変動するため、リーダー向けの指示書を作業所内に毎回掲示している。

各容器の置き場に整理完了後の完成図を掲示し、いつでも確認できるようしている。置き場に関しても、分かりやすいよう曖昧でなくはっきりと枠線で表示している。

各容器の置き場に整理完了後の完成図を掲示し、いつでも確認できるようしている。置き場に関しても、分かりやすいよう曖昧でなくはっきりと枠線で表示している。

台車についても同様の措置を行っている。

台車についても同様の措置を行っている。

日々変動する指示内容も書面にして掲示している。

(3) 現場で働く方の紹介

牧野圭将さん

ア 牧野圭将さんは他企業にて就業後、2年前にトライアル雇用制度を経てセンターに就職した。現在センター内の障害のある社員6名のチームリーダーを務めており、職場実習にきた支援学校の生徒の実習でも現場の指導役を任されている。

牧野さんに業務について伺ったところ、次のようなコメントをいただいた。「自分は最年長ではないが、年長者であることもあって、リーダーを任されているのだと思う。今の担当業務は自分たちが裁量をもって進められているので、メンバーとコミュニケーションをとりながら日々、仕事をしている。実習生を含めセンターにはいろいろな人が来るので、『仕事を完結させる』という意識を持ってもらえるよう指導をしている。センターに勤めだして2年間が経過し、うまくやれるようになったと感じている。」

吉田元気さん

吉田元気さん

イ 同じくリーダー的な役割を務める吉田元気さんは、特別支援学校(以下「支援学校」という。)を卒業後、センターに就職した。吉田さんは第17回全国障害者スポーツ大会の埼玉県代表選手であり、リレー競技で金メダルを獲得している。その際に同社及びセンターは練習時間を有給にするなどの配慮を行い、活躍をサポートしている。

3. 募集時と採用時及び職場定着に向けた取組

(1)募集時の取組

主にハローワーク利用者、支援学校の卒業生から採用し、埼玉県内の就労支援センター(以下「支援センター」という。)とも連携している。また社内では、採用を予定している配送センターのセンター長や社員に向けて、障害者雇用の意義や障害の特性についての周知も行い、障害のある社員が働きやすいよう受け入れ体制を築いている。

(2)採用時の取組

支援学校の卒業生は在学中に実施する職場実習などを経由した採用を実施。それ以外は主にハローワークへ求人情報を出し、その情報を見たハローワーク利用者や支援センター職員から紹介を受けた障害者を対象に採用活動を行っている。採用前には応募者に対する入念な職務説明と職場見学・職場実習を行うことで、職場の雰囲気や職務内容を体験してもらい、トライアル雇用を通して採用後のギャップが起こりにくくなるよう配慮している。同様に応募者の家族の随時職場見学も受け入れており、安心して働ける職場環境であることを確認してもらっている。

(3)職場定着への取組

採用後は各配送センター・障害のある社員の家族・支援センターを経由している障害者については支援センターとも連携して、本人の職場定着をサポートしていく体制を築いている。

障害のある社員が業務などに関する悩みごとを抱えている場合は、配送センターと本人だけでなく支援施設の職員を交え、悩みごとを解決に導いていく。またケースによっては家族の協力を依頼することもあり、その際には支援センターに配送センターと本人の家族とのパイプ役を担当してもらっている。こうして障害のある社員にとって悩みごとや意見を伝えやすい環境を構築している。

ただし、この支援施設や家族を交えたサポートは、採用後から1年ほどで徐々に減らしていき、そこからは配送センターと本人との間で実施する面談をもって指導や相談を行っていく体制に移行できるよう配慮している。

また支援学校の卒業生に対しては、支援センターを経由しないため、初めから連携は行っていない。そのため配送センターと本人と家族との間で職場定着を促進する体制を構築し、配送センターと本人との面談などを通じ、指導や相談を行っていくこととしている。

4. 今後の課題と展望

次に、同社とセンターのそれぞれの展望について、土井課長と菊池相談員より伺った内容を紹介する。(1)同社としての展望

当社は障害者の雇用及び定着に対する取組が評価され、平成27(2015)年度の障害者雇用優良事業所表彰において埼玉県知事表彰、令和2(2020)年度には厚生労働大臣表彰を受賞している。上記の受賞においても、センターが障害者雇用のモデルとして担った役割は大きく、このセンターを良い手本として全国の配送センターにもさらに障害者雇用を波及させていくことを目標としている。

(2)センターとしての展望

センター勤務の障害のある社員についても、より一層の職域の拡大を目指している。

具体的には他課で障害のない人が担当している業務が人手不足なので、そこを障害のある社員に任せたい。また納品された製品を配送店舗ごとに振り分ける仕分作業に従事することも案の1つである。ただ仕分作業は夜勤になるため、通勤の手段や安全を考慮する必要がある。何より新しい業務への順応が必要になるため、簡単には実施できないだろう。しかし、今の勤務時間の中で一部の時間は別の作業に従事させるなど、順応していく方法について考えはある。職域が広がり従事できる職務を増やすことで、障害のある社員の正社員登用への道も開けるのではないかと考えている。

5. 障害者雇用を考える事業所へのアドバイス

標記について伺ったところ、「障害のある社員の家族や現場実習にきた就労移行支援施設の職員にも伝えていること」と前置きをしたうえで、菊池相談員は以下のように話された。最後にそちらを紹介し、本稿の締めとする。「基本的に、障害の特性は変わらない。訓練しても苦手なことは苦手なままなので、その部分の改善に過大な期待を持ってはいけない。無理に期待することは本人への重圧になり、それが心を閉ざしてしまう要因ともなる。大切なことは信頼関係を築き、その人の長所を見つけ伸ばすこと。いろいろと試行錯誤していけば、必ず得意な分野があり、時には健常者以上の仕事を成し遂げることができる。」

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

埼玉支部高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。