発想の具現化と企業の新たな価値観

- 事業所名

- SUMCOサポート株式会社

(法人番号: 3300001007903) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 佐賀県伊万里市

- 事業内容

- シリコンウェーハ運搬用ケースの洗浄、環境緑化、オフィスサポート

- 従業員数

- 21名

- うち障害者数

- 20名

-

障害 人数 従事業務 視覚障害 1名 会議議事録作成 聴覚・言語障害 3名 名刺、出荷用ケース作成・清掃 肢体不自由 9名 出荷用ケース作成・清掃、廃棄物分別 内部障害 2名 出荷用ケース作成・清掃、廃棄物分別 知的障害 1名 構内緑化、清掃 精神障害 2名 文書電子化、伝票ファイリング 高次脳機能障害 2名 構内緑化、廃棄物分別 - その他

- 特例子会社

- 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観 事業所入口

事業所入口1. 事業所の概要

(1)SUMCOグループ

半導体は、私たちの身近なところではスマートフォンやデジタル家電、また、テレワークに必要不可欠な通信機器や人命に関わる医療機器、高い安全性が求められる自動車などの輸送機器を始めとする、多種多様な電子機器に用いられている。

SUMCOグループ(以下「同グループ」という。)は、それらの半導体の基盤材料となるシリコンウェーハを製造する世界トップメーカーであり、それらの生産と供給を通して、産業の発展と人々の生活の質の向上に貢献するという理念を掲げており、このコロナ禍においても、あらゆる場面で自社の製品を通して世界に貢献している。

(2)CSR方針

同グループでは、基本的人権を尊重することは企業の重要な社会的責務であると考え、「世界人権宣言」、「国際ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際規範を参照した「SUMCO CSR方針」において、公正で多様な働き方の実現を宣言している。この方針に基づき、障害者雇用に積極的に取り組んでいる。

(3)SUMCOサポート株式会社設立の経緯

親会社の株式会社SUMCO(以下「SUMCO」という。)(本社東京都港区)は、CSR活動の一環として、多様な人材の活用と育成、障害者雇用の安定のため、平成16年(2004年)2月に千葉県野田市に特例子会社「SUMCOサポート株式会社」(以下「同社」という。)を設立した。同社は同グループ各社の経理事務、名刺作成、工場付帯業務(製品選別)などの業務を担い、6名の社員でスタートした。

しかし、設立当初は同社が取り扱う業務量が少なく、新たな社員を雇用できる状況になかった。そのため、平成20年(2008年)に同グループの大規模工場がある佐賀県伊万里市に事業場を開設、平成22年(2010年)に同社の本社も伊万里市に移転した。移転当時、伊万里市では出荷用ケース作成・清掃業務に9名、工場入構用のセキュリティカード作成業務に1名が従事し、野田市の5名と合わせ15名の社員を雇用していた。

現在、同社は伊万里市のほか、千葉県野田市、佐賀県杵島郡江北町に事業場を置き、社員一人ひとりが能力を活かし実力を発揮できるよう、適材適所の人材配置に努め、雇用機会の確保と就労環境の維持改善を図っている。そして、3事業場合わせて21名の社員(うち20名は障害のある社員)を雇用している。

(4)特例子会社を支える同グループの体制

同社の設備整備に関しては、SUMCOが予算面も含め全面的にバックアップしている。オフィス環境の整備や多目的トイレの設置といったハード面から、生産性や能力向上に欠かせないPCソフトや参考書といったソフト面の整備にも対応している。同社の業務運営が円滑に進むよう、可能な限り同社の要望に応じており、それが社員のやる気に直結している。

また、人的にも同グループ全体で同社を支えている。同社の役員(以下「役員会メンバー」という。)は、同グループのSUMCOサービス株式会社(以下「SUMCOサービス」という。)の取締役社長 宮﨑卓也氏(同社代表取締役社長兼任)のほか、同グループ各社の人事労政部長や総務部長など、要職を務め、かつ障害者雇用に造詣の深い方で構成されている。そのため、年2回開催される同社取締役連絡会では、同社を支えようという思いからの活発な意見交換が行われている。

そうした役員会メンバーの思いは、スピーディな協力体制という形で表れている。例えば、同社の業務で必要な物品、ごみ袋に再利用しているビニール袋(工場で不要になったもの)や、社内メール集配用封筒(各社で不要になったもの)などが不足した場合には、役員会メンバーに連絡すると、各社から数日のうちに要望したものが何百枚単位で寄せられる。役員会メンバーのネットワークとチーム力が、同社の業務を円滑に加速させている。

ただし、従来は、取締役連絡会の際には本社を会場に、同社の様子を実際に見て、業務内容の検討を行っていたが、コロナ禍の現在は、Webシステムを利用し、様々な意見や提案を出し合い、グループ内で共有している。

そうした取組を通じて、役員会メンバーの同社を支える思いは、確実にグループ全体に広がりを見せている。

本稿では伊万里本社での取組を中心に同社の取組を紹介する。

2. 障害者の従事業務

(1)主な業務内容

ア 出荷用ダンボールの組立て、在庫管理

イ 出荷通函ケースの受払い、清掃

ウ セキュリティカード作成・管理

エ 製造・出荷の支援(Excel処理)

オ 文書の作成・管理・保管

カ 経理伝票の管理

キ 出張旅費伝票の管理

ク 名刺・ポスター等の作成

ケ 社内メール集配

コ 構内清掃

サ 花プロジェクト(構内緑化)

【伊万里業務課における業務の様子】

〔出荷通函ケースの受払い、清掃〕

磨き上げられた通函ケース シール剥がし用の道具

通函ケースに貼付けられたシールは、環境に配慮し、薬品を使わずドライヤーの熱を利用して剥がしていく。

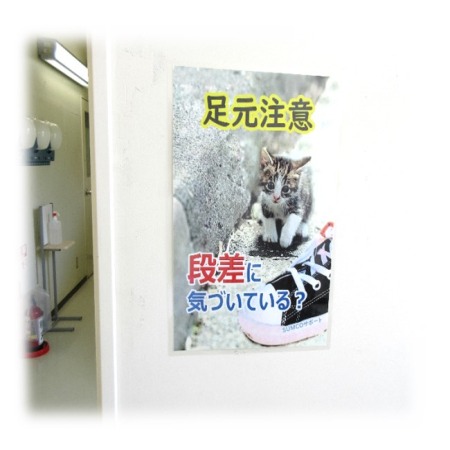

〔名刺、安全ポスターの作成〕

名刺作成の様子 オリジナルの安全啓発ポスター

同グループの名刺、社員証、工場内の安全を啓発するポスターの作成。丁寧さ、着想力などの高い技術が発揮されている。

(2)新規業務(平成30年(2018年)以降)

ア 廃棄物のリサイクル

イ 文書の電子化

ウ 文書の廃棄処理

エ 縫製(社内清掃用雑巾の作成)

〔廃棄物の分別〕

グループ各社から集められたOA機器などの廃棄物 分別された有価物

廃棄物のリサイクル業務は、OA機器を分解し、有価物とリサイクルできる物に分別している。

(3)新たな業務の創り方 ~グループのリレーションシップ~

前項で挙げた平成30年(2018年)以降の業務創出の背景には、3名(伊万里市2名、野田市1名)の企業在籍型ジョブコーチ(以下「ジョブコーチ」という。)の存在がある。ジョブコーチは、SUMCOサービスから出向しており、同グループ内各社の業務に精通していることから、グループの状況を踏まえたアイデアが次々と生まれた。

そのひとつが、不要になったOA機器のリサイクル業務である。産業廃棄物の削減というグループ目標を意識していたからこそのアイデアである。そこに同社の社員からの「廃棄物の中から高値で取引されている有価物を取り出してはどうか。」との提案を受け、有価物の分別作業もスタートした。リサイクル業務は、毎日やらなければならないという業務ではなく、空いている時間に手間をかけるという類いの業務であり、同社が担うことにより、環境に配慮した企業活動の推進に貢献している。

そしてもうひとつが文書の電子化業務である。同グループにはペーパーレス化の動きがあったが、文書の電子化には膨大な時間を要し、なかなか進まない状況にあった。そこで、同社でやってみることになった。文書の電子化には、文字の加工、レイアウトの工夫、黄ばみの除去などのPCスキルを必要とし、根気のいる作業だが単純作業ではない。スキルを磨くことで、モチベーションも高まり、今では人気の業務のひとつになっている。

(4)創出の視点

新たな業務を創出するとき、ジョブコーチの視点はどこにあるのかを尋ねた。

「以前からグループ工場内で障害者雇用はあった。一方、工場では世界最先端の技術で質の高い製品を作っており、世界に安定供給するためには、納期が重要となる。当然ながら、工場の管理者は納期に間に合うよう作ることに注力する。工場での障害者雇用の継続には、この納期が大きな課題になった。納期という時間の制約の中で、障害者への体調管理などのサポートは困難を極めた。そのことを踏まえ、納期(締切)がない業務というのがキーであることに気づいた。納期や時間の制約が障壁になっているのなら、それを取り除けばいい。締切をなくせばいい。」とジョブコーチは語った。

3. 取組の内容と効果

特例子会社を設立し、本社を移転してからも、順調な道のりではなかった。そこには、様々な試行錯誤が重ねられ、業務を見直すきっかけとなった出来事もあった。

そうした事例のなかから2名の事例を次に紹介する。

(1)聴覚障害のAさんから学んだこと

構内緑化のための花壇作業、この作業は非常に汗をかく。この作業中にAさんの耳の中に汗が入り、補聴器が二度も濡れて壊れてしまっていた。しかしAさんは、補聴器のことを理由に花壇作業をやりたくないのではと誤解されることを恐れ、壊れたことをジョブコーチにも言い出せなかった。

後々、そのことを耳にしたジョブコーチは反省した。

(2)高次脳機能障害のBさんから学んだこと

Bさんは、SUMCOに在籍中、脳血管障害を発症し、生死の境をさまよった。2年ほどの入院とリハビリを続け、高次脳機能障害(記憶障害や注意障害など)と下肢に軽いまひが残ったものの職場に復職できるまで回復した。しかし、SUMCOでの職務遂行は困難であったため、半年後、会社とBさんは相談のうえ、同社に移籍した。

同社で初めて起きた労災事故は、Bさんが移籍したばかりの頃に発生した。

それは出荷ケースの荷卸し作業に向かっていたBさんが、ゆるやかな斜面のごく小さな段差で足首を捻り、転倒したものであった。

事故が起きた場所はそれまでにヒヤリ・ハットなどは起きておらず、危険は感じていなかった。事故の原因は高次脳機能障害と下肢の軽いまひの影響と推測された。

ジョブコーチが当時を振り返る。

「復職されたばかりで、何とか頑張ろうとしていたのだと思う。当時、高次脳機能障害の特性や作業リスクまでは把握しきれていなかった。」

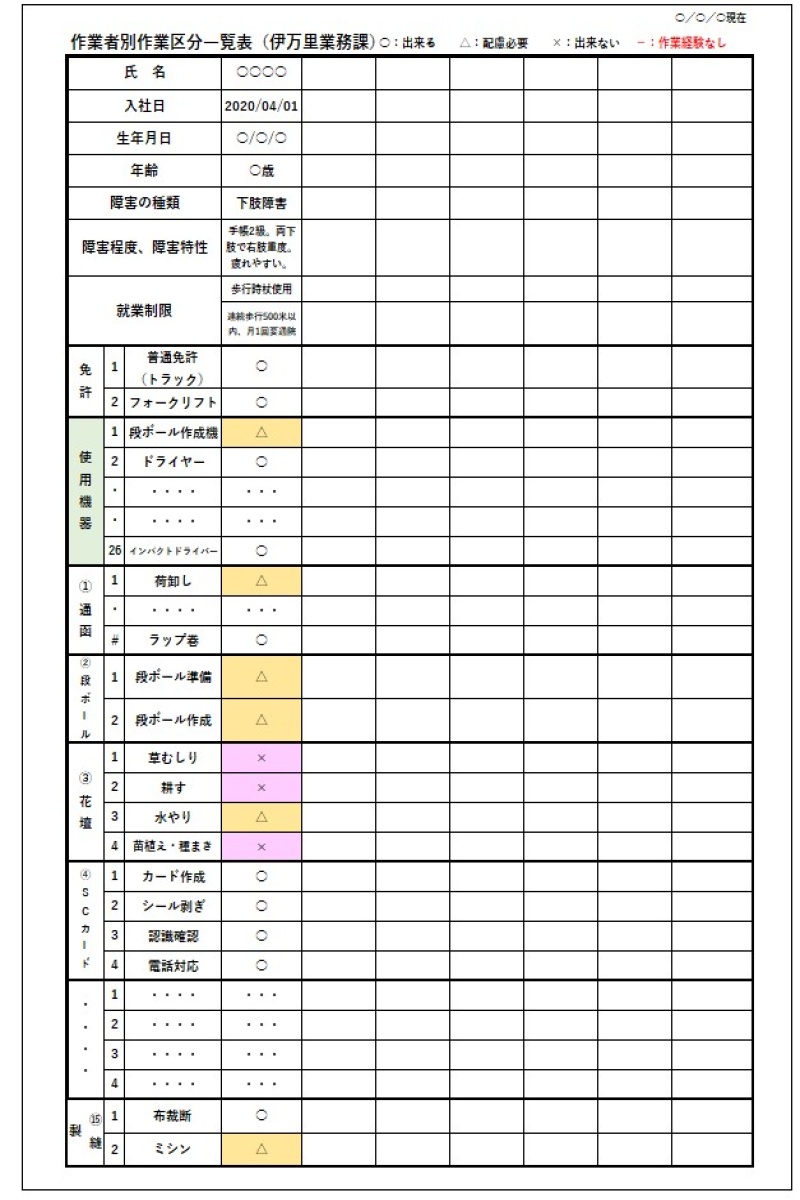

(3)作業者別作業区分一覧表

同社では、それまでは障害のある社員の場合には本人の希望を尊重し、やりたいという業務は何でもやらせたい、そんな思いで取り組んできたが、それだけではいけないと反省し、ジョブコーチ間で業務配置について様々な視点で検討・見直しが始まった。

業務配置の見直しに当たり、新たに作成したのが、「作業者別作業区分一覧表」(以下「一覧表」という。)である。一覧表には、同社の業務内容を細分化したものを落とし込み、社員一人ひとりの障害特性などを記載し、業務ごとに「出来る」、「配慮必要(何らかの配慮があれば出来る)」、「出来ない」などに区分し、実際に担当する業務の決定や配慮、担当業務の拡大に向けた指導の資料としている。

一覧表には、次の項目がある(下表参照)。

・氏名、入社日、生年月日

・障害名、障害特性

・取得している資格、免許

・使用機器・道具について、障害特性上の使用可否

・業務ごとの細かい作業内容について、障害特性などを考慮した遂行可能性

なお、同社で実際に使用している一覧表はA3の2ページにわたるものであるため、項目の一部を省略しており、記入例も架空のものである。

作業者別作業区分一覧表

一覧表の作成に当たっては、産業医からのアドバイスは欠かせない。社員との定期的な面談を重ねる産業医の医学的見地も加わり、作業内容は随時見直されている。

半年に1回の本人との面談で一覧表の内容は更新され、現在5年が経過した。管理者やジョブコーチにとっても、この一覧表は各人の業務遂行状況を見守り、支援する際の一助となっている。当初の一覧表と比較すると、一目瞭然で、「出来ない」より「出来る」業務が増えている。これを目にするとジョブコーチの胸に熱い思いがこみ上げる。

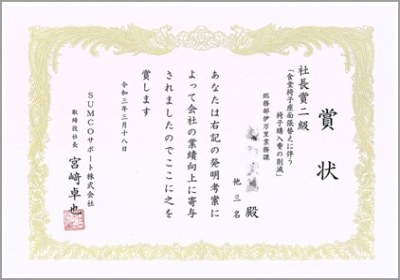

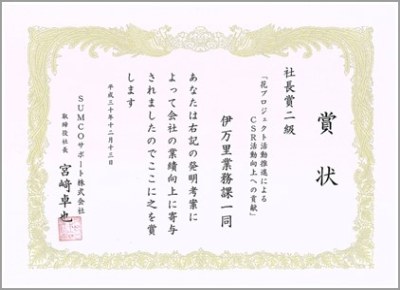

(4)社長賞受賞

同グループには、様々な表彰制度があり業務改善提案など、社員の努力と成果を適切に評価する表彰制度がある。

同社において一年がかりで取り組んできた、グループ社員食堂の椅子288脚の座面張替え作業は、グループへの貢献が認められ、同社社長賞を受賞した。

過去の受賞歴を追ってみても、年を重ねる毎に着実に職域が拡大し、功績を残している。それが受賞に結び付いており、社員のモチベーションアップにつながっている。

社長賞賞状(令和3年) 社長賞賞状(平成30年)

「食堂椅子座面張替えに伴う椅子購入費の削減」 「花プロジェクト活動推進によるCSR活動向上への貢献」

(5)その後のAさんとBさん

Aさんは、一覧表に基づき、様々な「出来る」業務に取り組んでいる。花壇作業については、汗をあまりかかない朝の涼しい時間帯に限定し行っており、一覧表には「△(配慮必要)」と記されている。現在も「出来る」業務の拡大に向け、Aさんはひたむきに業務に取り組んでいる。

Bさんは、高次脳機能障害の特性上、手順が複数あると対応が難しく、また、発語にも軽いまひがあるため、会話もあまりできなかった。そこで、ジョブコーチは、高次脳機能障害者への支援方法を学ぶため、佐賀障害者職業センターのジョブコーチとのペア支援を利用した。現在、Bさんは、花プロジェクト(構内緑化)の担当をしている。構内や社内保育所、工場入口の地域住民に季節を届ける花壇等に定植するまで、種から育てる作業であり、栽培手順は多岐に渡っている。Bさんは障害特性を克服するため、栽培手順を細かく記録し、併せて次回への改善点を考え、記録し次にいかした。その結果、今では多くの種類の花とハーブ、観葉植物を栽培するまでとなっている。また、体調も見違えるように回復し、障害が分からないほど会話もスムーズにできるようになった。

同社には、「新たな生命を育てる構内緑化業務」と「廃棄物に新たな命を与えるリサイクル業務」が併存しており、同社にしか創れない付加価値も生み出している。

取材時、社内のあらゆる場所には生き生きと輝く植物と社員の笑顔があった。

「花プロジェクト」サインボード

「花プロジェクト」サインボード 栽培された種苗

栽培された種苗 屋内での植え替え作業

屋内での植え替え作業 彩り溢れる花壇

彩り溢れる花壇4. 課題と展望

「『実は今でも社員数に比して業務量が足りていない』というのが課題。でも、うちの良さは小回りが利くこと。自分たちで業務を創り出すことができる。『こんな業務はどう?』と提案してから、1週間後には新たな業務がスタートしている。すぐにスタートすることで、社員からのアイデアもどんどん出てくる。実現までに時間がかかっていたら、社員の意欲も失せてしまう。実現までにスピーディなのも社員の発想力と役員会メンバーの存在が大きい。」とジョブコーチは語る。

業務量が足りていないことは一見すると課題のように思えるが、同社ではそれに対応するために新たな業務が次々と創出され、発展を遂げている。こうした同社の取組が示しているのは、発想力次第では障害者雇用に向けて創出した業務が唯一無二の業務となる可能性である。

同社の社屋は、もともとSUMCOの研究開発室として使用されていた建物である。

ある日、「うちも会社として立派になってきたから、来客も増えるだろう。そろそろ壁をきれいにしようか。」とジョブコーチがふと言った一言から、上肢障害を持つCさんの壁の塗装作業がスタートした。上司が塗る箇所を指示したわけではないが、Cさんは自主的に計画し、一部屋ごと丹精を込め仕上げている。8か月を経過した現在も進行中であり、社内では完成を楽しみにしている。

障害者雇用を進める必要がある、だが進まないというジレンマの中で同社は誕生した。

同社の誕生により、工場の生産ラインでは従事することが困難な方も、同社の業務に従事することで、生き生きとした職業生活を送ることができている。

社会が変わり、働き方の選択肢も増えてきた。自分たちの働き方について、常に発想し、具現化し続けてきた同社では、締切という時間軸にとらわれず、自分たちのペースでしっかりと仕事に取り組んでいる。

そんな軌跡をたどってきた同社では、次なる構想の芽が育ち始めている。あらゆるモノの基盤となる半導体は、今後も成長し続けていく産業であり、同グループの社員も年々増え続けていくなか、同グループの障害者雇用の中心を担う同社の事業拡大への期待は必然的に高まっていく。

同グループでは、同社以外にも障害のある社員が多数雇用されている。彼らの業務や働き方を考えるとき、同社が試行錯誤し、蓄積してきたノウハウやアイデアを具現化する方法は、グループ内で共有され、広がりを見せていくであろうことを筆者は強く感じた。執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 高齢・障害者業務課 山下 享子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。