支え合い学び合い、組織全体が醸成する

- 事業所名

- 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会特別養護老人ホームながまち荘

(法人番号: 3010405001696) - 業種

- 医療・福祉業

- 所在地

- 山形県山形市

- 事業内容

- 介護老人福祉施設の運営

- 従業員数

- 112名

- うち障害者数

- 7名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 1名 介護補助業務 内部障害 1名 看護業務 知的障害 1名 環境整備業務 精神障害 3名 環境整備業務(2名)、介護補助業務(1名) ※うち2名は発達障害との重複 高次脳機能障害 1名 環境整備業務 - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

ながまち荘外観

ながまち荘外観

利用者の活動の様子

利用者の活動の様子1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会特別養護老人ホームながまち荘(以下「当施設」という。)は、平成2(1990)年7月に山形県山形市長町に山形県内33か所目、山形市内3か所目の特別養護老人ホームとして開所した。長期入所(80名)、短期入所(20名)、通所介護(30名)、居宅介護支援事業のほか、地域包括支援センターや認知症初期集中支援チーム事業・認知症地域支援推進員事業など山形市委託を含めた事業を、「自立支援介護・人間尊重・人材育成・地域福祉拠点」を柱として運営を行っている。

(2)障害者雇用の経緯

当施設では、重度化、多様化する介護・福祉ニーズに的確に対応すべく、介護福祉士をはじめとした介護職員には、より専門性の高い業務に集中して担当させようと、他に先駆けて「業務の洗い出し・細分化」を行った。一方で周辺業務といわれる比較的容易で、専門技術を必要としない業務については、専門資格をもたない介助員などの担当業務として切り分ける工夫を行ってきた。切り分けた業務の一部は、高齢者雇用や障害者雇用の取組として採用した職員が担当し、洗濯物をたたむ・配る、リネン交換などでの大変丁寧な作業は高い評価を受けてきた。利用者の重度化に伴う介護負担の増大を解消したいという背景もあり、新たな体制を模索する中で、平成30(2018)年から山形障害者職業センター(以下「職業センター」という。)と連携した障害者雇用の取組を始めた。高齢者の福祉に興味のある障害者と出会ったことがきっかけとなり、業務分担や体制の大幅な見直しを行った。見直しでは、清掃などの業務に加えて、これまで専門業者に依頼してきた庭の整備や設備管理を含む業務を高齢者・障害者の業務として位置づけ、雇用を進めることとなった。そして、現在では、7名の障害のある職員を雇用するに至っている。

2. 障害者の従事業務と職場配置

当施設では、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害のある職員が業務に従事している。従事業務及び職種は、介護補助業務(介助員)・環境整備業務(管理員)などである。

(1)介護補助業務(介助員)

介護補助業務は介護の周辺業務で、例えば日常生活に欠かせない「シーツ交換」、「洗濯後の衣類・タオル類の補充」、「居室のゴミ回収」、「洗面所及びトイレ清掃」などがある。

介護補助業務は、それまで介護員が介護業務の傍らで行っていた業務をすべて見直し、障害のある職員の仕事として切り分けて、整理・再構築したものである。

実際に業務を担当してもらう際には、まず、障害のある職員に対し業務内容と施設の中でその仕事をする意味を丁寧に説明した。こうすることで障害のある職員は業務内容と働く意味を十分に理解し、納得した上で業務を担当した。

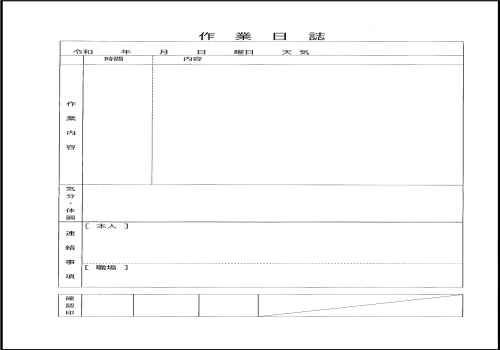

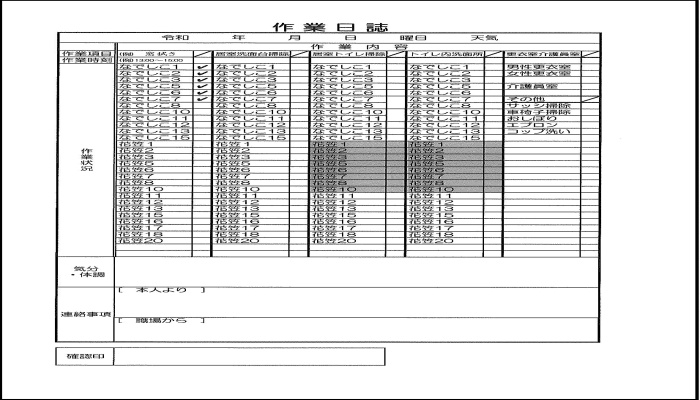

例えば掃除に関しては、自分の家・部屋に置き換えて説明し、衛生的に保つ必要性を想像させた上で理解を促した。しかし、一方で作業上の基準として使う「きれいに」などの表現は、"程度"の判断が難しいため、抽象的な表現をせず、作業ごとにどの部分を見るのか話し合い、不安の残ることは指導担当者と一緒に具体的に書き出すなどして確認し合った。その結果、当初使用していた作業日誌を改善した。新たな日誌は、記入欄を細分化して区切ることにより、記入しやすく、誰が見ても作業状況がわかりやすくなった(改善前と後の作業日誌を次に掲載している。)。

当初作成した作業日誌 現在の作業日誌

(2)環境整備業務(管理員)

環境整備を担当する障害のある職員の中には就業経験の長い者がいた。そうした職員の場合、体調管理と過去の経験に配慮した個別の配慮が大切と考える。個別状況に合わせたきめ細やかな配慮があれば、これまで積み重ねてきた貴重な経験を活かした働き方ができる場合が多い。そこで、これまで外部業者に委託していた業務について、一つ一つ見直しを行った。

その結果、日常的な内庭・外庭の植木の剪定や除草、雪囲いなどの作業、給排水管の保守・点検などの業務を障害のある職員の業務として設定することができた。

またコロナ禍において、感染対策として重要視された手すりなど様々な箇所・物品の消毒作業も、障害のある職員の担当業務として設定することで十分な消毒回数を確保することができた。

そのほか、これまで人と時間が割けないがために必要でありながら後回しにされていた菜園・花壇の整備、照明器具の清掃、シュレッダー処理などの業務について、この機会に見直し、障害のある職員の業務として設定することで確実に行われるようになった。

いずれの業務でも業務を担当する障害のある職員のひたむきな姿勢は現場の職員の高い評価を受けた。

フェンス塗装 内外庭掃除

(3)厨房業務(令和4(2022)年春~)

来春には新たな挑戦が始まる。これまで外部委託してきた厨房での調理業務(最大130食分を調理する)について、老朽化した建物の更新に合わせて、新たな調理システムの導入をはかることとなった。「ニュークックチル」というシステムで、完全調理済み食材を盛り付けして、温め直す調理方法である。これにより、工程数が少なくなり、手順がわかりやすくなって、調理師免許を持たずとも調理業務を担うことができるようになる。そして、調理経験がない人でも厨房業務で働けるようになり、高齢者や障害者の職域を拡大できる。食中毒予防のための正しい衛生管理ができることを確認した上で、高齢者・障害者の雇用を増やす予定である。3. 取組の内容と効果

次に、2年半前に職場実習からトライアル雇用を経て、適性や配慮事項を確認しながら採用したAさんの事例を紹介する。

(1) Aさんの障害と就労上の課題

Aさんは発達障害と精神障害のある方で、当施設での就労場面では次のような状況や課題があった。

ア 過緊張や過集中により、疲労を自覚しないまま限界に達して、理解力や作業効率が低下する。また、緊張から体調を崩しても、「自分なんかが休んでもいいのか」と考えてしまい、倒れ込むほどになるまで周りの人に言い出せない。

イ 声掛けや質問に、すぐに返事ができず誤解を招く。

ウ 自己肯定感が低く、仕事ができているか迷惑をかけていないか常に不安。

エ 人と目を合わせられない。また、業務で関わる職員との適時適切なコミュニケーション・情報共有が図れないため、わからないこと、気になること、心配なことなどを、いつ、だれに、どのように伝えるべきかタイミングが掴めないまま、一人で抱え込んでしまう。

オ 急な変更に戸惑う、臨機応変が苦手。

(2)課題への対応状況

職業センターと連携しながら、それぞれの課題について以下の対応を行った。なお、対応の内容は前項の課題の順序に対応している。

本人への説明、同意のもとで前述のような課題とその対応を共有したことで、個々の職員(障害者雇用を含む)が相手を思いやる気持ちをもって声掛け、支え合う関係づくりにもつながった。

ア こまめに休憩をとりながら仕事をする(⇒休むタイミングが取りづらかったため、休息時間10:50~11:00をルール化し、職場内にも周知し、確実に休憩を取れるようにした)

イ ゆっくり話し、簡単な言葉でやり取りする。聞き逃していないかを確認したうえで、重要なことなどはAさん本人がノートに書き残すことにより、その場で確実に理解し、疑問や不安を"持ち帰らない"ようにした。

ウ 作業の区切りがついた際にはその都度「大丈夫」、「できている」という前向きな声掛けと、具体的に褒めることを行い、自己肯定感の向上を図った(現在は本人との定期面談も追加し、その場でもできたことを褒めるようにしている)。

エ 目を合わせることを強要しない。本人が相談しやすくなるように、相談を担当する担当者を同性の責任者に定めた。また、適時適切なコミュニケーションを実現するためのツールとして本人専用の日誌を開発し、現場担当者と双方向で情報を共有する。

オ 予定などを可視化することで見通しをもって働けるように、 業務内容・スケジュールの共有化(週間ごとの日程表を作成・提示するなど)を進める。

Aさんの作業の様子1 Aさんの作業の様子2

(3)対応後の状況と現在

Aさんの配属部署ではチームで働いていたが、当初、障害のある職員同士が部署内の持ち場を争う(立場の強弱によるもので、一方的だが)ことがあったため、チームのメンバーを集めて打合せを行い、上司から「当施設がチームに何を求め、一人ひとりに何を期待して役割を担ってもらっているか」を説明し、チームの中における自らの役割を明確にした。更に個人面談により「個々の健康状態、業務内容、目標」を共有するためにシートを作成することにより、課題を一緒にクリアすることを大切にしている。なお、現在は定期面談を設けている。Aさんに限らず障害のある職員には職場での上司や同僚とのコミュニケーションが苦手なために、悩みを"抱え込む傾向"がある。また、プライベートでストレスが生じる出来事があると、切り替えができず仕事に影響することも少なくない。そのような時に、職場以外で本人をサポートする存在であり、安全地帯、退避場所のような存在である家族の存在は重要である。そのため当施設では、ご家族をお招きする機会を設けて、日頃の働きぶりを伝え、実際に見てもらい、ご家族と職場が連携している。ご家族には、職場以外でのサポート役として、本人の目標に向かってともに歩んでいただけるように働きかけ、協力をいただいている。

このようにして、ゆっくりとした歩みであったが、安心・安定して働けることで、過去の辛い経験を克服するための人間関係の構築ができた。

Aさんは入職から2年半を経過した今、当施設と職業センター、ご家族との連携による取組で、徐々に心を開き、自分の思いを伝える自信を獲得した。今後は、フルタイム勤務に切り替えて、新たな業務にチャレンジすることとしている。この「心を開く」ことが、自立に向けて長く働くことに欠かせないことは、障害のあるなしに限らず、全ての職員に通じることだろうと考える。

4. 今後の展望と課題

(1)障害者の働きやすい環境作り

当施設では、障害者の採用や雇用継続については管理課長が中心となり、各現場の責任者などと連携しながら進めている。しかし、雇用している障害のある職員が増えてくると、全員に細かな対応をすることには限界もあり、今後、障害者の採用を増やすに当たっては、配属現場の職員を初めとする職員全体の障害者雇用に関する理解を深めることが必要と思われた。

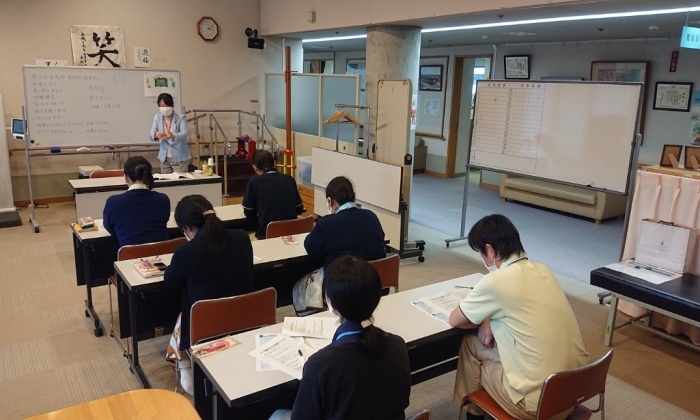

他方、当施設では、従前から入居利用者として障害者の受入れ実績があり、職員の障害に対する理解には土台があった。障害者雇用の受入れ環境整備の更なる方策として、障害者の抱える課題である当事者の悩みなどを正しく理解し、障害のある職員と障害のない職員双方の負担を軽減するため、令和1(2019)年度に管理課長や生活相談員(社会福祉士)が、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を受講した。更に令和3(2021)年度からは、主任者以上に受講機会を与え、その後は全職員が内部研修として同講座を受講し、障害の理解と就労環境の整備に力を入れ、職場全体が障害の有無にかかわらず働きやすい環境づくりに取り組んだ。

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座参加の様子

(2)採用からフォローアップ

求人・採用にあたっては、職業センターとマッチング段階から綿密な連携をとり、ジョブコーチ支援からフォローアップまで、継続的な支援を受けている。働く側、雇用する側(現場)の双方にとって、悩みの小さなうちに対応できることが、個々のペースにあった目標設定となり成功体験の積み上げ、評価、ステップアップにつながり、これらの取組が早い段階での信頼関係の構築につながったように思う。また、こうした支援の中で培われた面談のノウハウやツール開発の視点は障害の有無を問わず職員全体のコミュニケーションや人材育成にも役立つものであった。次に掲載するのは、面談時の記録票や、障害のある職員向けにわかりやすいように改善した作業手順書の例である。

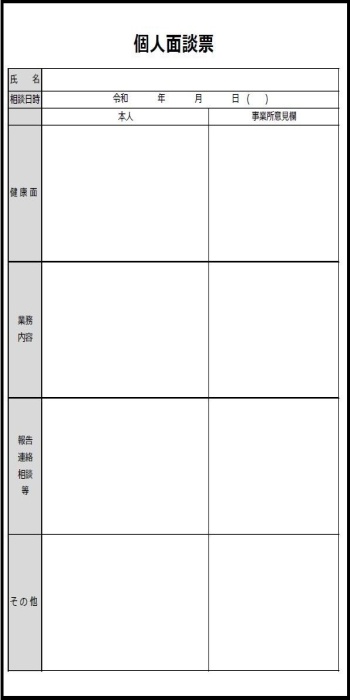

個人面談票

個人面談票

「個人面談票」は、当初はいざ面談となると「何を話したら良いかわからない」「話すことを忘れてしまった」という場面が多かったため、当日はどんな話をするかわかるように事前に話したいことを"書き出す"ことができるような様式を準備した。"書き出す"ことに重点を置き箇条書きでよいと伝えている。また様式見直しの際に右欄に事業所からのアドバイス等を記入する欄を設けて"振り返る"ことができるようにした。

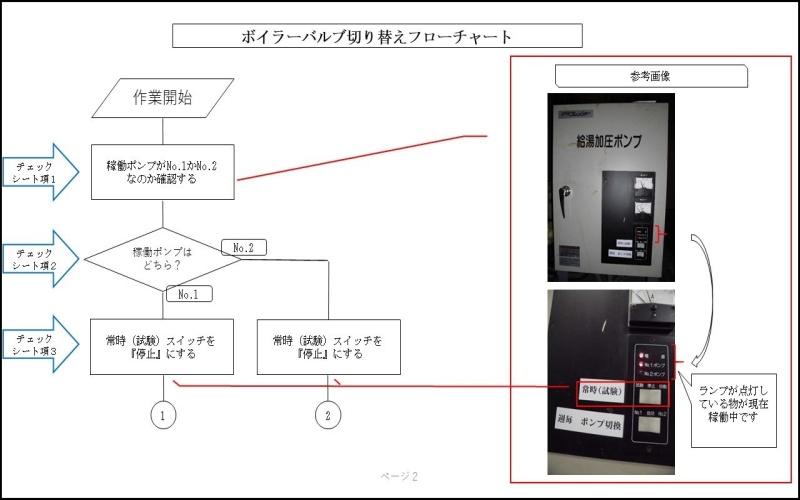

ボイラー作業手順書1

ボイラー作業手順書1

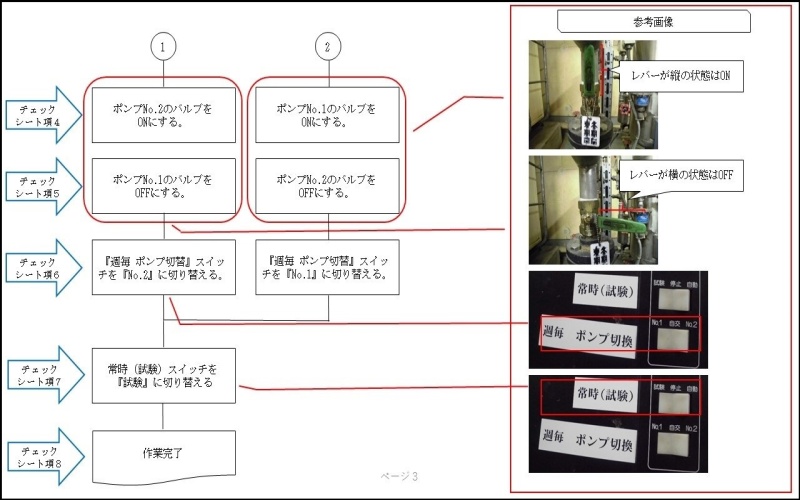

ボイラー作業手順書2

「ボイラー作業手順書」では、従来の作業手順書に具体的操作に関する説明をつけたフローチャートにすることで可視化され、写真と実物を照らし合わせて確認できるようになり、手順と留意点がわかりやすくなった。

(3)最後に

障害者雇用は単に働いてもらうだけでなく、障害者雇用・指導(取組)を通じて共生社会を理解することにつながり、障害のない職員を含めた職場・チーム全体がまとまることにもつながる。チーム全体がまとまることは良質なコミュニケーションにつながり、サービスの質の向上に資するものと考えている。

当法人では、国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)の理念に基づいた事業の推進(済生会ソーシャルインクルージョン推進計画)にも力を注いでおり、当施設では障害者雇用のほかに、高齢者雇用、外国人材の雇用にも力を入れている。これらはSDGsの目標「8.働きがいも経済成長も」、「10.人や国の不平等をなくそう」にかなうものであり、老人福祉施設における雇用モデルとなれるよう、今後も積極的に取り組んでいきたい。執筆者:社会福祉法人恩賜財団済生会支部山形県済生会

特別養護老人ホームながまち荘 生活相談員 奥原 信

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。