特例子会社の設立を目標に丁寧に築いた3本の柱によって

障害者の活躍推進を加速する

- 事業所名

- 株式会社ワイテック

(法人番号: 2240001036645) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 広島県安芸郡海田町

- 事業内容

- 自動車部品製造、金型設計製作及び組立冶具設計製作

- 従業員数

- 1,381名

- うち障害者数

- 34名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 3名 事務、生産技能職 肢体不自由 5名 事務、清掃など 内部障害 6名 生産技能職など 知的障害 14名 清掃、生産技能職 精神障害 6名 清掃、生産技能職など - 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害

- 目次

-

本社・海田工場外観

本社・海田工場外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)会社の概要

株式会社ワイテック(以下「同社」という。)は昭和27(1952)年に鋼材卸売を行う山本商店として創業し、昭和35(1960)年に山本鋼材株式会社となる。昭和37(1962)年に安芸郡海田町に本社を移転すると共にプレス工場・組立工場を新築し、自動車部品の製造開始。自動車業界の急速な進化とグローバル化に対応するため開発から製造までの一貫製造体制を整え、国内9拠点、海外6社、グループ企業8社を有する自動車部品製造の総合メーカーである。

経営理念

<創業から株式会社ワイテック設立まで>

昭和27(1952)年 山本商店を創業

昭和35(1960)年 山本鋼材株式会社を設立

昭和37(1962)年 安芸郡海田町に本社を移転、プレス工場・組立工場を新築し、自動車部品の製造開始

平成2 (1990)年 山口県防府市にヤマコー技研株式会社(現防府工場)設立

平成4 (1992)年 山本鋼材株式会社からヤマコー株式会社へ社名変更

平成13(2001)年 ヤマコー株式会社と三葉工業株式会社が合併し、株式会社ワイテックとなる

(2)障害者雇用の経緯

障害者雇用の取組は、平成26(2014)年に始まる。同年6月、広島労働局に障害者雇用状況報告書を提出した際の障害者実雇用率は、1.11%だった。企業の社会的責任として、まずは同年11月にクリーンスタッフを2名採用。以降も同職種での採用は継続し、現在は常時8~10名が活躍している。

取組が本格化するのは令和2(2020)年8月。障害者の法定雇用率の達成のみならず、少子高齢化や多様性への取組を更に推進する一環として、総務部総務・人事グループの梶山マネージャーと朝居リーダーを中心とする障害者活躍推進プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)が始動した。クリーンスタッフだけではなく事務や製造現場(工場)においても、一緒に働ける安全な職場環境の整備を目標に掲げた取組を続け、実雇用率は令和3年(2021)が1.99%、令和4年(2022)4月には新卒の障害者を7名採用することで2.90%まで上昇、確実な成果を示している。

2. 障害者の従事業務と職場配置

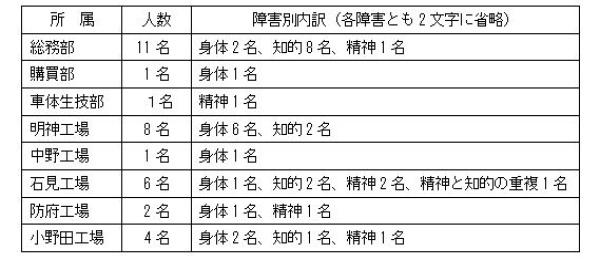

令和4年7月時点の障害のある社員34名の所属、人数、障害別内訳は次のとおり。

障害のある社員の配置はクリーンスタッフ、事務、製造現場(工場)に大別される。そのうち工場に配置される社員を生産技能職といい、現在、障害のある社員が従事する業務はプレス工程で加工された部品をロボットで溶接する「組立・溶接」作業、部品の防錆力を高めるための「塗装」作業のいずれかである。

3. 取組の内容と効果

(1)生じていた課題とその解決に向けた取組の具体的な内容

取組を加速する上で最大の課題は、特に製造現場における安全性を確保したうえで障害のある社員を配置でき、活躍できるかであった。プロジェクトの始動後、まずは製造現場における業務の洗い出しや、他社の情報収集などを実施。並行して県内の特別支援学校に頻繁に通い、障害者雇用に関する相談や情報交換に努め、教職員には会社見学をしてもらうなど、信頼関係を徐々に構築していった。朝居リーダーは「弊社を見て知っていただくことから始め、連携がとれる関係になることを心掛けました」と振り返る。そして令和2年10月、特別支援学校の協力のもと、社員向けに障害特性に関する研修を導入し、翌月には、製造現場において初となる職場体験実習(以下「実習」という。)の受け入れを実施した。当該実習に参加する生徒については教職員が、会社の求める人材像や業務に対し、各生徒の特性だけではなく夢や目標まで勘案するなど、特にマッチングに配慮されており、培った信頼関係が成果を発揮している。実習には教職員のみならず保護者も同行することで、進路を判断する良い機会になっている。また、現在は活動の範囲を拡げ、他県の特別支援学校とも信頼関係の構築が進んでいる。

実習は作業だけではなく工場内の室温なども含めて、製造現場をリアルに体験してもらうため、あえて夏季と冬季に実施している。各県内の特別支援学校に在籍する、主に聴覚障害や知的障害のある高等部2年生を対象としており、これまでに複数の工場で13回実施され延べ24名が参加、このうち6名が後に入社している。

実習は、海田工場第3製造グループの竹村さんらが中心となって担う。現在は、塗装2日間・溶接3日間の計5日間。1日目の午前中、まず安全と品質の重要性に関する座学を行い、その後、安全な作業に関しては、危険予知訓練や保護具の機能について体感機を用いて実体験してもらう。併せて、品質に関しては、良品を製造するためのポイントを不具合のある現物を利用して学ぶこととしている。午後から5日目までは作業実習で、各現場の職制が講師を担当し、さまざまな作業を実際に体験することを重視している。生徒に対しては、講義時間のみならず休憩時間も含めて、社員の方から積極的に声掛けを行うよう心掛けているという。竹村さんは「3日目にもなると、参加生徒たちはベテラン社員と遜色ないほどの作業ができるまでに上達します」と、生徒たちの旺盛な意欲と高い能力を称賛する。

このように、急速に進展している障害者雇用について、最大のポイントは、プロジェクトメンバーの真摯な姿勢が築いた “3本の柱”であり、その“柱”とは、「特別支援学校との連携」、「職場体験実習」に加え、次に記載する「手話教室」である。

手話教室の様子

特別支援学校との連携及び職場体験実習が強固な柱となりゆくなか、プロジェクトの中心メンバーに、聴覚障害のある令和3年4月入社のAさん(総務部総務・人事グループ)が加わることで、11月から障害に対して更に理解を高め職場定着に向けた新たな柱として手話教室が定期的に開催されることとなり、Aさんは講師の大役を務めている。「年上の方に教えるのは緊張します。でも『手話を覚えたい』という気持ちが伝わってきて、とても嬉しいです」と、笑顔で話す。

取組のスタートから日が浅いことや新型コロナウイルス感染症の影響があり受講者は多くないものの満足度は高い。プロジェクトメンバーは、こういった取組を継続していくことと、今後はほかの障害に関しても障害特性を理解し、社員間のコミュニケーションを活性化していくことが重要であると考えている。

(2)生産技能職の方(Bさん)へのインタビューから

明神工場で生産技能職として勤務する聴覚障害のあるBさんは、令和4年4月に入社した新卒社員の1人で特別支援学校でのAさんの後輩にあたる。在学中は、実習に3回も参加した。実習の感想や志望動機を「先輩であるAさんが実習に参加して実際に入社した会社ですから、安心していました。実習はとても楽しくて、この会社で働きたいなあと思いました」と話す。現在は自動車部品の溶接作業を担当しており、体を動かすのが楽しく、上司や先輩からの優しく温かい指導に感謝しながら働いているという。

Bさんの作業風景1

Bさんの作業風景2中学校1年時から卓球をはじめたBさんは現在も、選手活動を継続し、2年後にフランスのパリで開催されるパラリンピックへの出場を目指している。「上司や先輩が応援してくれていますので、仕事も卓球も頑張ります」と胸を張る。

(3)Bさんの上司の方へのインタビューから

植野主任によると、Bさんは入社して3か月が経ったばかりの頃に製品の不良を発見した。「プレス工程で発見できなかった不良を、ベテランではなく新人が発見したことに驚きました。真面目に働いている証だと思います」と嬉しそうに話す。更に「とにかく真面目で仕事も早い。これからも頑張って、皆の手本となる社員になってほしい」と、仕事面だけではなく人間性も含めて高く評価している。

一方で植野主任は、毎日の朝礼時に手話教室でAさんから教わった単語を班の社員達に指導している。「指導といっても、一日一言だけですよ」と謙遜するが、AさんとBさんから「手話が一番上手になったのは植野主任です」といった声があがるなど非常に良好な関係性がうかがえた。

(4)障害のある社員の職場定着に向けた取組

障害者雇用に取組む以前から、同社では「スマイルリサーチ」という年1回の全社員向け意識調査を実施し、上司との関係、仕事の内容、悩みごとなどを分析し、良い部分を伸ばして悪い部分を改善することで、社員満足度を向上するとともに、離職率を下げることに成功していた。更に今後は、この取組に加え、障害のある社員に対してプロジェクトメンバーが月1回程度、どんなささいな意見も汲み上げるための面談「御用聞き」制度も導入し、働き続けることへの不安を解消するなど定着に向けた取組に力を入れていく考えである。

また経営理念に「社員の幸せを実現する」と掲げる同社は、以前から福利厚生の充実に注力していた。男性及び女性の専用寮、企業内の保育所や食堂の運営、イベントやスポーツクラブの活動など、様々な取組でワーク・ライフ・バランスの実現に寄与している。特に食堂は、全工場で順次リニューアルを実施しており、既にヘビーユーザーのAさんは飛びっきりの笑顔で充実ぶりを語ってくれた。

(5)障害者雇用の波及効果やメリット

梶山マネージャーは「障害者雇用を始める前は、安全面の確保、品質の維持と向上、製品の納期厳守といった面で課題が多く、何からどのように取組めばよいのかが分からず、不安の方が強かった」と率直に振り返る。正に手探り状態でのスタートとなったが、メンバーと一緒に柱を一つずつ築くことで不安を一個ずつ解消させてきた。「障害者雇用に向けた検討の中で、改めて製造現場における安全について考える機会を得ました。例えば、従来、工場ではサイレンで休憩時間などの指示を行っていましたが、聴覚障害のある社員にも正しく伝わるよう、可視化できる表示機を導入しました。この機械は指示だけではなく報告にも利用ができるため、障害の有無に関わらず安全かつ円滑な運用が可能になりました。また、障害のある社員に対して分かりやすく伝える方法を模索することで、より実践的な教え方が定着してきたと感じており、それは全ての社員に共通しています。相手の立場に立って考えることで視野や角度が広がるなど、多方面に良い効果がでています」と確かな手ごたえと共に障害者雇用の波及効果を口にする。

4. 今後の展望と課題、目標

梶山マネージャーは今後も障害者活躍の推進によって生じると予想される、職場定着に関する課題に対し、引き続き一つ一つ丁寧に対応を図り、そのことを経験として積み重ねていくことが重要であると考えている。

そして、同社の近い目標として特例子会社の設立を掲げ、「障害のある社員がスキルを上げて、責任者になることが理想。そのためにも、教育体制や組織体制などを含め、設立について具体的な検討を進め、今後、増加が見込まれる高齢の社員を指導役などに起用することで、障害者と高齢者の活躍の場として特例子会社を設立し、障害者の更なる活躍及び多様性への対応を着実に進めていきたい」と未来への展望を語った。

執筆者:株式会社経済レポート 記者 三川 優

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。