働く喜びや生きがいを実感できる職場の提供

- 事業所名

- 株式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨン

(法人番号: 7050001018674) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 茨城県猿島郡五霞町

- 事業内容

- 1.鶏卵加工品の製造販売

2.前号に附帯する一切の業務

- 従業員数

- 286名

- うち障害者数

- 14名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 4名 乾燥卵製造 知的障害 9名 液卵製造、乾燥卵製造 精神障害 1名 液卵製造 - その他

- 障害者職業生活相談員

- 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、知的障害、精神障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯、これまでの表彰履歴

(1)事業所の概要

昭和49年(1974年)3月に全国農業協同組合連合会とキユーピー株式会社の合弁で茨城県猿島郡五霞町に株式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨン(以下、「同社」という。)が設立される。

設立以降キユーピーグループの一員として、本社(五霞町)茨城工場・茨城第二工場を含め全国に6工場を展開し、液卵・凍結卵・乾燥卵・輸入粉卵など鶏卵加工品の生産・販売をおこなう。製品は、主に製菓、製パン、水産練製品を始めとする食品業界で幅広く原料として使用されている。

(2)障害者雇用の経緯同社従業員の紹介による聴覚障害者(現在勤続22年)の入社が、本社茨城工場での障害者雇用の始まりとのことであり、聴覚障害者については、その後も近隣の埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園(以下「ろう学校」という。)より2名を採用し、同校との協力関係を築いている。

また、埼玉県立久喜特別支援学校生徒の職場実習(以下「実習」という。)を10年ほど前から受け入れ、同校との連携した積極的な障害者雇用を行い、現在4名の卒業生が同社にて就労している(知的障害のある方が主)。

そのほかにも、ハローワークや知人からの紹介、求職者の直接応募を通じて障害者を採用している。

(3)これまでの表彰履歴

これまでに同社は、障害者を積極的に雇用し、かつ障害者の雇用の促進及び職業の安定に貢献した事業所として「平成28年度 茨城県障害者雇用優良企業等知事表彰」、「令和2年度 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用優良事業所等表彰 機構理事長表彰」を受けている。

また、同社は令和2年度にも茨城県障害者雇用優良企業として県より認定を受けている。

2. 障害者の従事業務と職場配置

今回取材をさせていただいた茨城工場・茨城第二工場では、聴覚言語障害のある従業員、知的障害のある従業員、精神障害のある従業員が、乾燥卵・液卵・マヨネーズの原料である卵黄などの製造及び設備の清掃・消毒に携わっている。

(1)聴覚・言語障害のある従業員、知的障害のある従業員

業務用乾燥卵製品の製造部署に配属。輸入された乾燥卵に異物の混入がないかを検査し、袋詰めと箱詰めを行う。

袋詰め作業 箱詰め作業

(2)知的障害のある従業員

業務用液卵製品の製造部署に配属。洗卵・割卵オペレーターなどの業務に就いている。洗卵では、運ばれてきた卵を取り出し消毒用水槽への投入後は機械による工程の監視をする。割卵の工程では、異常があった場合に機械を止めて調整作業などへの対応や製品製造に向かない卵の選別を行い,不適格卵を機械から取り除く作業を行う。

洗卵機 割卵機

(3)精神障害のある従業員

マヨネーズ用卵黄室 出荷作業

マヨネーズを製造する際の原料となる卵黄の製造部署に配属。

業務用液卵製造とほぼ同じであるが、完成品ではなく原料での出荷になる。

3. 取組の内容と効果

(1)障害者雇用への考え方

キユーピーグループ全体では、ダイバーシティ&インクルージョンの理解につながる機会づくり・多様な従業員の活躍につながる場づくり・成長実感を持てるキャリアや学びへの仕組みづくりなどを通じて、従業員の個性や成長する意欲と個々の能力を最大限に発揮できる企業風土づくりに取り組んでいる。

同社では、障害のある人もない人も共に一丸となり、社是である「楽業偕悦」という理念を徹底している。「楽業偕悦」とは「同じ志をもって一致協力して目標に向かい個人の意欲・やりがいを大切にして仕事(業)を楽しみ(楽)困難や苦しみを分かち合いながら喜(悦)を共に(偕)にしていこう」ということであり、障害のあるなしに関わらず一人ひとりの能力や個性を大切にし、働く悦びや生きがいを実感できる環境づくりを目指している。

「楽業偕悦」への理解を図り、方向性や目的を共有するため、同社社長自ら理念勉強会を実施しており、全従業員が年に一度受講している。

また、障害者雇用に特化された研修として、キユーピーグループの障害者の採用や定着支援などを業務の一部とする特例子会社「株式会社キユーピーあい」主催の勉強会が開催されている。

同社が障害者雇用に取り組んだ当初は、ろう学校や特別支援学校(以下「支援学校」という。)、ハローワーク、支援施設に出向き協力を依頼、また特例子会社「株式会社キユーピーあい」からの支援も受けつつ障害者雇用の体制を整えてきた。

(2)定着率を上げる取組内容

支援学校からの実習では、現場のありのままを体験してもらうために従業員と一緒に同じ作業を行うが、これは、実習生に現場でどの様な業務を行っているかを知ってもらい、その後同社への入社が決まった場合にミスマッチによる早期退職を防ぐための対策が含まれている。

採用面接では、本人や支援学校の担当教諭より障害の特性から趣味や得意不得意、具体的な配慮事項などを確認し、採用が決まれば本人了承の上で配属予定の現場責任者や従業員と情報を共有し受け入れ体制を整え、障害者雇用担当者のみだけではなく現場で働く人も障害のある従業員のサポートに携われるようにしている。

障害がある求職者の家族に対しては、本人が実際に働く現場を見学してもらい、必要であれば面接に加わってもらうことで、事業所とのコミュニケーションが円滑に交わされ、家庭と事業所の関係も良好に保たれているとのことである。

支援学校を卒業してすぐに入社してきた障害のある従業員の社員研修では、ベテラン従業員が、自身の子どもや孫のように愛情をもって接し、たとえ繰り返し同じ内容を指導する状況であっても、根気よく丁寧な指導をしている。

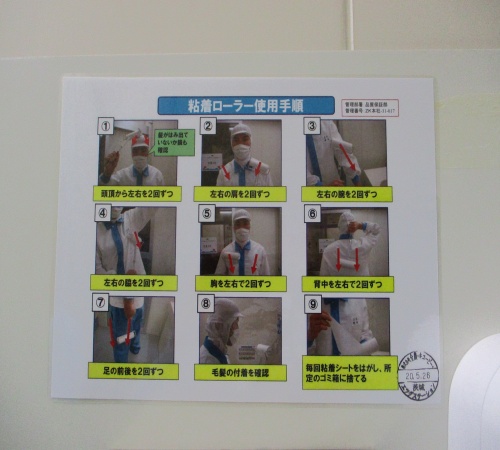

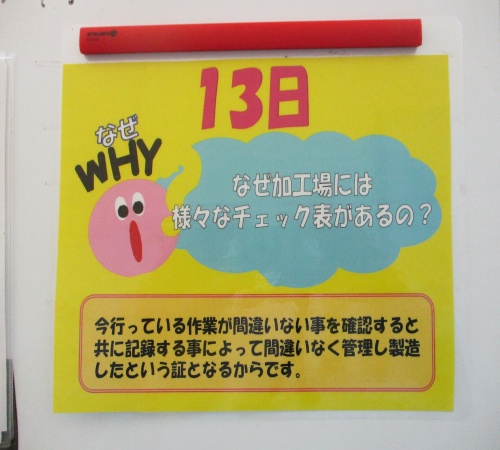

また、対面での指導に加え、掲示物を使い、作業に慣れることで抜けてしまうような基本的な作業手順を写真付きで注意喚起を行い、また一つひとつ作業をなぜ行うか問答式の掲示物を使い周知し、意味を理解して作業ができるようにしている。

掲示物1

掲示物2

入社後であっても支援学校卒業者については、進路担当教諭などへ報告・連絡を行い、定期的に学校担当者の職場訪問を受け情報交換をしている。

障害者雇用についての懸念事項が生じた場合には、学校だけではなく必要とあれば障害者就業・生活支援センターにも連絡し協力を依頼し、障害の従業員本人や障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)への助言をもらい、解決を図っている。

障害のある従業員の勤務評価については、障害のない従業員と同じ評価制度によって査定され、障害があることのみを理由とした区別を無くし、実績を適正に評価し、個人の勤務評価に反映している。これにより、スキルとモチベーションの向上を図り、個人の意欲・やりがいを大切にしながら職務遂行能力の向上に励んでいる。

ただし、障害特性により時には体調が安定しない者もいるので、契約上の労働時間にとらわれ過ぎず本人の体調を考慮しシフトを調整するなど柔軟な対応がとられている。

通勤については、近隣の会社と共同で費用負担し、最寄りの駅より同社のある工業団地を巡回する送迎バスを運行している。障害のある従業員にとっても通勤にかかる負担は軽くなっているとのことであった。

(3)障害別の対応

ア.聴覚・言語障害

重度の聴覚障害者が配属されている部署では、障害のない社員も自主的に手話を学び、毎日の朝礼では挨拶を手話で行うのをはじめ、連絡事項の伝達には「朝礼時の連絡事項表」を作成、印刷のうえ配布し伝達ミスを防いでいる。

工場内では、食品製造とあって体を覆った服装となり、口読(口の動きを読み取ること)ができないため、休憩時間や就業時間外に手話、筆談で意思疎通を重ね、工場内で何かあった場合でも意思の疎通ができるようにしている。

イ.知的障害

実習の段階から業務内容を教えることで雇用後もスムーズに業務に入れるようにしている。雇用担当者や相談員が工場内に入る際には挨拶と声掛けを常に行い、また、定期的に障害のある従業員との面談を実施している。

エ.精神障害

相談員との定期的な面談の時間を取っている。

個人差はあるが、時には、人間関係・業務について・季節の変わり目の体調の変調など様々な相談が寄せられ、必要であれば障害者就業・生活支援センターの支援担当者に同席してもらい、事業所の担当者と障害のある従業員が支援を受けている。

(4)効果

同社における障害者雇用への取組を見ると、全従業員を対象に各人が持っている能力や個性を大切にし、一人ひとりに必要としているサポートを提供するというキユーピーグループの理念に沿い、障害者だからと職種や職務に一律の制限を設けるのではなく、能力や個性に合った仕事に就けるようにし、必要があればサポートを受けられるという職場環境になっている。

障害のある従業員は、サポートを受けるだけではなく、若く体力のある者がベテラン従業員のサポートとして重い荷物の運搬を率先して行うなど、ベテラン従業員と障害のある従業員の双方で助け合いの精神を持ちながら業務に取り組んでいる。

同社では能力に合った指導と評価を受けられ、能力とモチベーションを高められた結果、障害があっても能力を最大限に発揮できるようになっており、単純作業に従事するばかりではなく応用作業を行う業務担当へのステップアップを果たす者や、新人の指導に当たれる人材も障害のある従業員のなかに育っている。

障害者雇用は同社にとって、キユーピーグループが守るべき倫理規範と推進すべき行動規範の一部であり、積極的に労働環境を整える原動力となり、障害者であっても長く勤められる職場環境を整えてきた。

このように、障害者雇用による就労であっても、障害者という枠でくくらず、全従業員の中の一人であり、サポートを必要としている一人の従業員であると同社ではとらえ、「障害者だからという、特別なことは何もしていない。」と取材時における事業所担当者のコメントのとおり障害者雇用で必要となる配慮や対応がすでに職場環境として整っている。それが障害のある従業員と一緒に働く従業員にも浸透していることが、同社における障害者雇用への取組の成果であり、障害のある従業員の離職率が低い要因ではなかろうか。

現在、勤続年数39年の方を筆頭に10年を超えて勤務している方が6名おり、その方を含め、障害のある従業員数は14名となっている。

取材の際に同社で長く働いている3名の方から、その理由やこれからについてお話しを伺ったので、次に紹介する。ア.勝部さん(聴覚障害のある方で勤続27年)

「長く続けることができた理由を一つ上げるとすると今の仕事が好きだということです。」

イ.松本さん(知的障害のある方で勤続8年)「多くの人にやさしく教えてもらえて今まで頑張ることができました。教えてもらったことを感謝してこれからも頑張っていきたいと思います。」

ウ.矢島さん(精神障害のある方で勤続12年)「自分に適した仕事をやらせてもらえている(コンディションも配慮してもらえている)。シフトの都合がつく(休みたいとき休むことが可能)。」

そして、いずれの方も自分に適した職場環境の中、今後も同社にて引き続き働いていきたいとのことであった。

勝部さん

勝部さん 松本さん

松本さん 矢島さん

矢島さん4. 今後の展望と課題

改めて障害者雇用を担当されている総務部落合氏に今後の展開と課題を伺った。

「今後も、現在の定着率を維持し、早期離職率0%を目指していきたい。そのためにも、現在、障害のある従業員が業務遂行能力面での評価で不利にならないように賃金面での見直しも進め、現在の評価制度に加え、障害のある従業員専用の考課表(昇給・賞与)を作成・導入をしたいと考えており、更なるスキル・モチベーション向上に取り組みたい。」

課題としては、「障害者であっても必要不可欠な人材として定着している方が今後も増えれば、新規採用での障害者の受け入れを見直さなければならない。関係支援団体や学校などから新規採用の相談があれば対応するつもりではあるが、現在就労している従業員(障害のある者を含め)にとって働きやすい職場環境を維持することが優先されていくのではないか。」とのことであった。

最後に障害のある従業員のスキルとモチベーション向上には何が必要かを尋ねたところ、「コミュニケーションが最も重要であると考えている。」との答えであった。

執筆者:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

茨城支部 高齢・障害者業務課 青山 泰治

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。