障害のある社員の選択肢を重視し、相談しやすい職場づくりを

- 事業所名

- 三菱UFJビジネスパートナー株式会社 大阪支社

(法人番号: 6180001052199) - 業種

- 金融・保険業

- 所在地

- 大阪府大阪市

- 事業内容

- 銀行関連事務の受託業務(公的調査など)

- 従業員数

- 45名

- うち障害者数

- 35名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 1名 事務 肢体不自由 10名 事務 内部障害 3名 事務 知的障害 7名 事務 精神障害 10名 事務 発達障害 4名 事務 - その他

- 特例子会社

- 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

支社外観(入口)

支社外観(入口)1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

三菱UFJビジネスパートナー株式会社(以下「同社」という。)は、平成8(1996)年、東海ビジネスエイド(株)(後のエム・ユー・ビジネスエイド(株))として、名古屋市において設立された。一方、平成23(2011)年には、神奈川県相模原市においてエム・ユー・ビジネスパートナー(株)が開業し、令和2(2020)年に両社は合併、現在の社名となった(本社は神奈川県相模原市)。

その間、平成18(2006)年に、三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ銀行)の特例子会社として認定を受けるが、当時の同社は関東・中部地方中心の展開であり、法定雇用率のアップに伴い関西での拠点が必要とされた。こうした背景を持ち、平成31(2019)年4月に大阪支社(以下「支社」という。)が開業、支社は13名の障害のある社員でスタートし、現在は35名の障害のある社員が勤務している。なお、三菱UFJ銀行グループの実雇用率は2.6%となっている(令和4(2022)年6月1日現在)。

2. 障害者の従事業務と職場配置

同社業務のうち7割が公的調査といわれるもので、自治体などから三菱UFJ銀行あてに銀行取引の調査依頼があり、照会(調査)から回答までを行っている。支社においても、開業時は全員が公的調査に従事していた。

なお、支社で働く障害のある社員の内訳は前述の内訳表のとおりだが、知的障害のある社員も公的調査業務に従事している。このことは「これまで、知的障害者が雇用される職種としては、その障害特性から(中略)簡易な定型作業に偏っていた」(令和4年版 障害者職業生活相談員資格認定講習テキストP.155参照)という実態がある中で、従来、知的障害者の就職事例が少なかった職種への進出を促していこうとする、同社の思いの表れでもある。

公的調査は、依頼書(郵便)の受領から始まり、銀行専用端末機による照会、そして回答書作成の後、数度にわたるチェックを経て封入・封緘・発送までの各工程をグループ単位で分担して行っているが、各グループ内では一人の社員が順番にすべての工程を担当するようになっている。こうした業務を覚えるためのマニュアルは文字を少なくし、絵を入れる等工夫している。また、各グループの掲示板には、自分が時間帯別にどの工程を担当するのかが一目で分かるようになっている。一人の社員がすべての工程を経験することにより、個人情報を取り扱う業務への責任の自覚や作業内容の精度の向上に役立っている。

さらに、令和3(2021)年には、「印鑑票電子化CIF紐づけ業務」を開始した。三菱UFJ銀行で保管されている印鑑票を電子化し、顧客情報(CIF)を紐づけしていく業務である。公的調査のようにチームで仕事をするより、単独で行う方が成果を上げることができる社員向けの作業である。電子データ化によって、経年劣化が回避され、検索業務の効率化にも貢献している。

3. 取組の内容と効果

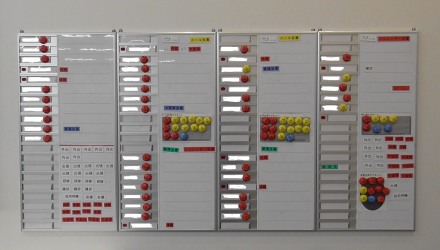

(1)出勤ボードと業務日誌で、健康状態を把握

社員は出勤時に、出勤ボードにその日の健康状態(身体・メンタル)を示すマグネットを貼る。マグネットは色別に三種類あり、色別の意味は次のとおり。

・赤色・・・晴れマーク(身体・メンタルともに良好)

・黄色・・・曇りマーク(身体またはメンタルどちらかで少し懸念あり)

・青色・・・雨マーク(身体またはメンタルどちらかで不調)

黄色の場合はケースによって上司が面談するが、黄色マークが継続している社員については、上司は特に日々の変化に気を配っている。また青色の場合はすぐに面談を行い、原則として帰宅してもらうようにしている。出勤ボードのメリットは、少し調子が悪い日も、そのことを周囲にいちいち告げなくても済むことだが、逆に周囲に知られたくない場合もある。

出勤ボード

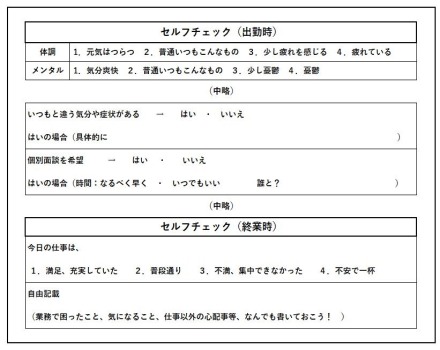

そこで、併用しているのが業務日誌兼健康管理表である(下表はその一部)。

この表を使うことで、出勤ボードには晴れマークを貼ったが、実は心身の不調がある場合も、その旨を上司に伝えることができるようになっている。

「業務日誌兼健康管理表」(一部抜粋)

なお、「個別面談を希望 → はい・いいえ」という項目があるが、こうした臨時の面談とは別に、障害のある社員との定期面談を毎月実施している。直属の次長が2か月毎に年6回、部長が3か月毎に年4回、支社長が6か月毎に年2回と、継続的かつ重層的な面談を行っている。このことで、「この人になら言える」といった選択肢を用意することにもなっている。また、定期面談には必要に応じて看護師、精神保健福祉士なども加わり、より専門的視点からの相談も行っており、障害のある社員の職場定着に寄与している。

(2)バリアフリーと個別の合理的配慮で、働きやすい職場環境に

フラットな床面、引き戸へのハンドル設置、パトライト、オストメイト対応トイレといったバリアフリーはもちろんのことだが、個々の社員に合わせた合理的配慮も行われている。一例が、昇降机である。車いす利用の社員といっても、一人ひとり作業しやすい高さは異なる。そこで下の写真1及び2のように、自分が作業しやすい高さに調整して、仕事に臨んでいる。

また、事務いすを利用する社員の中で、背の高さの関係で足が宙に浮いてしまう人については、足置き台(踏み台)を置いて安定させることで、仕事をしやすくしている。さらにコピー機も車いす利用の社員などが使用しやすい高さのものも含め、2種類置いている。

写真1 高さの高い状態の机

写真2 自分の使いやすい高さに合わせた机このように全体に関わるバリアフリーと、個々に合わせた合理的配慮を組み合わせることは、障害のある社員が能力を発揮していく上で重要だが、その発想は休憩の場所にも活かされており、会話ができる休憩室、静かに休憩できる休憩室(面談室を休憩時に会話禁止のサイレントルームとして活用)、一人きりになりたい社員が使える休憩スペースの3種類が用意されている。また、障害特性や服薬の影響などで体温調整が困難な社員が持参する保冷剤を入れておく冷凍庫も用意されている。なお、食堂については支社が入る1階フロア専用の明るく開放的な食堂のほかに、ビル全体の大食堂(他社と共同利用)もあり、どちらも自由に使える。

(3)家族見学会、支店手話講習会などを通じて、外部に開かれた会社に

障害のある社員の家族による職場見学会は、もともと本社(相模原市)でも行っていたが、支社としても取り組むことにしたものである。特に知的障害のある社員の中には特別支援学校を卒業したばかりの人もおり、親としても気になるだろうと考え、不安感を少しでも払拭できればとの思いから始めた。また、家族として何か困ったことがあった時に気軽に相談してもらえるような関係づくりにも見学会は役立っている。さらには、社員間でのコミュニケーションがなかなか難しいと感じた人もいたが、家族から話を聞かせてもらうことで、本人への理解が深まった。

支店手話講習会は、支社の社員が講師となって三菱UFJ銀行の社員を対象に開催している。もとより、金融機関として聴覚障害のあるお客様への理解・情報保障は必須であるが、同じグループ企業の社員が講師になることで、お客様目線での困り事の理解を深めることができたり、手話を覚えていこうとする機運が高まり、銀行支店からも感謝の声が寄せられている。

これらのほか、アスリート支援制度により、東京2020パラリンピックへの出場を果たす社員も出るなど、外部との交流が進み、外部に開かれた会社になっている。

4. 今後の展望と課題~取材に対応していただいた方々の声~

(1) 特例子会社ならではの課題として

岩村忠幸(いわむら ただゆき)支社長(取締役副社長)によると、今後の展望と課題は次の2点であり、いずれも特例子会社ならではの課題である。

1点目は、就業場所がワンフロアという問題であるとのこと。支社には多数の障害のある社員がいるため、人間関係でぶつかってしまった時に、特定の社員に苦手意識をもってしまい上手く立ち回れないケースがあるとのことで、せめてツーフロアにできたらと考えている。

2点目は、デジタル化の進展により既存業務の減少が予想されるという課題であるとのこと。現在、支社では2種類の業務(公的調査と印鑑票電子化CIF紐づけ業務)のみで、安定して長く働くには多様な業務が必要である。今後はさらに障害特性に合った業務開発が不可欠と考えている。

写真3 取材風景(左から、長谷川部長、岩村支社長、平佐次長、筆者)

(撮影のためマスクを一時的に外している)

(2) 障害者雇用に取り組む他社へのメッセージ

<岩村忠幸支社長>

『障がい者にはこれぐらいしかできない』という思い込みを持たないことが重要です。合理的配慮はもちろん必要ですが、障害のある社員が色々なことにチャレンジできる・頑張れる仕組みが重要です。

<長谷川倫子(はせがわ のりこ)人事部部長>障害名で決めつけないことが重要だと思います。同じ障害名でも、人それぞれ得意なこと、苦手なことが違うので、コミュニケーションを取って、相手の話を聴いていくことが大切。また、日常の変化は担当管理者のみならず、周りで気づいた管理者同士での情報交換と対応が必要です。担当管理者のみに任せないことだと思います。

障害のある人に対して、「これぐらいしかできないのでは」と思われていることがありますが、少しの工夫でできることはたくさんあります。障害者雇用については、総論賛成・各論反対で、自分の部署に来てもらっては困るというケースも聞きますが、色々な雇用現場を見てもらい、障害者雇用の取組や工夫について実感して、自社でも取り組む会社が増えることを願っています。法定雇用率達成企業の割合が全体の約半分というのは残念に思います。

<平佐仁一(ひらさ よしかず)人事部次長>

5. 最後に~執筆者の感想~

取材を通して感じたことは3点ある。1点目は、支社は設立後4年目であり、これまで同社の本社やほかの特例子会社が培ってきた工夫の粋を集めているということである。前述した休憩スペースのあり方などは、先行する特例子会社でも実際に行われており、そうした成果を取り入れている点が、様々な障害のある社員(身体障害4割、知的障害2割、精神障害・発達障害4割)の受け入れを可能にしていると考える。

2点目は、出勤ボードと業務日誌の併用や、誰との面談を希望するかを聴くなど、障害のある社員の選択肢を重要視していることである。本稿では紹介できなかったが、人事制度においては、障害のある社員からチーフ、サブリーダー、リーダー、管理職への登用実績もあり、多様な働き方を保障している。「チャレンジする人、努力する人を応援し、より能力を評価する制度」という同社の新たな人事制度(令和3(2021)年4月改訂)の成果が、今後ますます期待される。

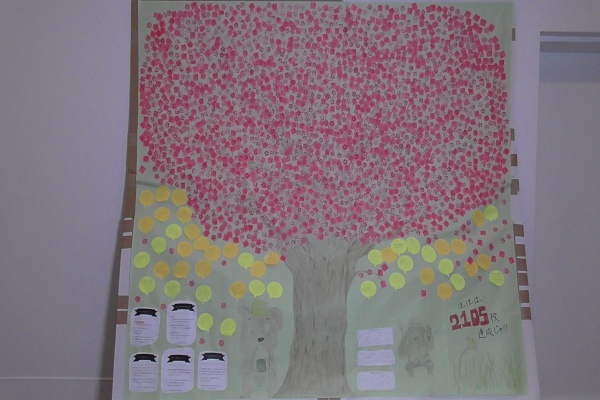

そして3点目は、取材中もそうだったが、会社全体がとても明るく、活発な雰囲気が感じられたことである。休憩室のソファーを暖かい色にしたり、社員のモチベーションアップのために、独自の表彰制度を設けたりと、随所に工夫が見られる。中でも、印象的だったのが、桜の貼り絵である。廊下に大きな桜の絵があったが(写真4の「ありがとうの桜」参照)、花びら一枚一枚がシールのようになっていて、同僚などへの感謝を感じたり、周りで見たり聞いたりしたら、その都度、貼っていくのだそうだ。社員の提案から始まったとのことだが、写真には2,105枚のシールに様々な文字が見える。一見すると、障害者雇用とは関係ないようだが、こうした取組がベースにあってこその風通しのよい職場であり、相談しやすい人間関係が築かれている職場であると改めて学ばせてもらった。

写真4 ありがとうの桜

写真4 ありがとうの桜

執筆者:一般財団法人フィールド・サポートem.(えん)代表理事

/日本福祉大学実務家教員 栗原久

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。