障害者雇用・安定就労も「おもしろおかしく」

- 事業所名

- 株式会社堀場製作所 (HORIBA, Ltd.)

(法人番号: 1130001011676) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 京都府京都市

- 事業内容

- 各種分析・計測に関する周辺機器の製造販売事業 ほか

- 従業員数

- 1,542名(令和3(2021)年12月31日現在)

- うち障害者数

- 33名(令和4(2022)年6月30日現在)

-

障害 人数 従事業務 視覚障害 1名 開発 聴覚・言語障害 6名 生産・開発・情報サービス 肢体不自由 10名 生産・事務 内部障害 4名 生産・開発 知的障害 1名 事務 精神障害 4名 生産・開発・事務 発達障害 7名 生産・事務 - 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

本社外観

本社外観1. 事業所の概要

株式会社堀場製作所(以下「同社」という)は、昭和20(1945)年に京都で創業した分析・計測機器の総合メーカーである。自動車、半導体、環境、医用、科学の5つの事業を展開し、1000種類を超える分析・計測機器を提供している。世界に約50のグループ会社を有し、グループ全体(連結決算)では、8,205名(令和4年12月31日現在)の従業員が働いている。堀場製作所(単体)はグループの中核企業として全体戦略の策定や製品開発などを担う。

国内においては、半導体産業を支える株式会社堀場エステック、「水」計測技術のエキスパートである株式会社堀場アドバンスドテクノ、サービスエンジニアリングのプロフェッショナルの株式会社堀場テクノサービスのグループ会社を展開する。

2. 障害者雇用の理念・現状

(1)障害者雇用の理念・きっかけ

同社では、もともと「障害者が働きやすい職場はみなが働きやすい職場である」との考えで、障害者を採用していた。創業者である堀場雅夫氏の発案で社是「おもしろおかしく」を掲げる。ユニークな社是には、常に「やりがい」をもって仕事に取り組むことで、人生の一番良い時期を過ごす「会社で日常」を自らの力で「おもしろおかしい」ものにして、健全で実り多い人生にして欲しいという前向きな願いが込められている。そのため会社では「おもしろおかしく」働ける舞台を提供している。多様な人財の活躍を経営戦略のひとつとして捉え、従業員一人ひとりが働きがいをもって能力を発揮できる職場づくりを推進している。

1990年代からグローバル化を加速し、「従業員は見えない財産である」との考え方のもと、ダイバーシティを推進し、女性、高齢者、外国籍、キャリア入社者など多様な人財の育成をおこなっている。

平成26(2014)年からは「HORIBAステンドグラス・プロジェクト」として更にダイバーシティを推進するプロジェクトを進めており、従業員一人ひとりを、色も形も違うステンドグラスの1つのピース、また会社全体をステンドグラス全体の美しい絵に例え、それぞれのミッションとゴールイメージに向け邁進している。

企業の社会的責任や今後の労働人口減少に対する対策等からも障害者雇用に積極的に取り組んでいる。

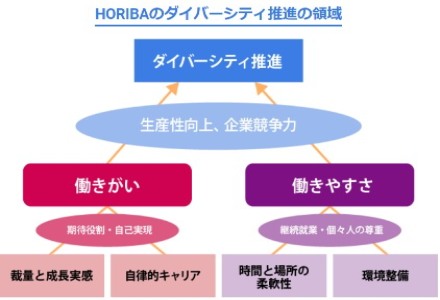

「HORIBAダイバーシティ推進の考え方」

(2)障害者雇用の現状

幅広く人財を募りイノベーションにつなげるという同社のダイバーシティの考え方に基づいて、特に「障害者枠」を設けず、同社のグローバル人事部において、グループ会社の障害者雇用も含めすべて所管している。障害者の雇用は約20年前から取り組んでいる。法定雇用率の達成にとどまらず、良い人財がいれば積極的に採用している。給与体系を含め、処遇はほかの従業員と同じである。障害のある従業員の雇用形態としては、正社員52%、契約社員30%、パート15%となっている。障害のある従業員の定着率は上がっており、平均年齢は41.3歳、平均勤続年数は12.8年、最長勤労者は勤続35年である。年代的に多いのは50代で全体の37%、勤続年数も10年超の者が37%を占めている。

ノーマライゼーションの考え方から、本人の適性にあった部署への配置を進めた結果、ほぼ全ての部門に障害のある従業員が配属されており、職種も「経理」「事務」「法務」「生産技術」「設計」「製造」「研究開発」「ソフト開発」と多岐にわたり活躍し、貴重な戦力となっている。

そこで、障害のある従業員が能力を十分に発揮できるよう、ハード・ソフト両面からの雇用支援の取組を進めている。

3. 取組の内容

同社のグローバル人事部において、採用から、職場定着、設備の整備、フォローアップ、障害者雇用に関する全社的な啓蒙活動など幅広く行っている。

(1)採用に至るまでの取組(職場実習・インターンシップ制度の活用)

主な採用はハローワーク、就労支援事業所(以下「支援事業所」という。)、京都府設置の京都ジョブパークからの人材紹介を利用している。採用に際しては、実際に同社の仕事を体験してもらう職場実習を活用している。最近では、支援事業所や特別支援学校(以下「学校」という。)などからインターンシップ制度による実習(以下「インターン実習」という。)を受入れており、受入れた実習生の採用を進めている。

インターン実習の期間は、1か月半から2か月弱と長めに設定し、2回に分けて実施している。実施に際しては以下の三つのステップを踏んで行う。

【ステップ1】各関係機関(学校、支援事業所など)からの紹介で本人との「実習前面談」を実施する。ここで、本人の特性理解や業務希望などを丁寧にヒアリングし、話し合う。話し合いを踏まえ業務・職場とのマッチングを行い、双方が合意した後、1回目のインターン実習を開始している。

【ステップ2】

1回目のインターン実習では、「HORIBAと仕事を知る・基本動作の確認」をテーマとして、2週間行う。講義や見学により会社の考え方や製造現場の仕事を知り、希望する業務の基本動作を体験する。終了時には、面談で実習を振り返り、双方が合意した後、2回目のインターン実習に進むことになっている。

【ステップ3】

2回目のインターン実習の期間は2週間から1か月間で、テーマは、1回目の実習テーマ「HORIBAと仕事を知る・基本動作の確認」の継続と、「報連相ができる」に設定している。特に2回目の実習では、本人が継続して毎日同じ業務を遂行することを前提に、必要以上に配慮しすぎないよう心掛けている。終了時には、再度面談で実習を振り返り、企業・本人双方が合意した後に採用される。

このインターンシップ制度を導入することで会社側・本人側双方において採用のミスマッチを防ぎ、Win-Winな関係性の構築と長期的雇用の実現が可能になり、その結果、安定就労につながっている。

(2)採用後のフォロー

職場定着への取組として、各人の課題把握を目的に、新たに障害者を採用した際には、入社半年経過後に、グローバル人事部において「個別ヒアリング」(以下「ヒアリング」という。)を実施している。

ヒアリングは独自の「インタビューシート」に基づき、通院・服薬状況、受けている支援の状況、配慮事項、部署でのコミュニケーション、生活・通勤の状況、困りごとや課題、業務の目標、要望などについてヒアリングを行い、ヒアリングした内容は、現場の上司と情報共有・連携し、職場での業務配慮や同じ部署で働くメンバーにも理解を求めている。共有する内容は本人の了承を得られた点のみとしているが、上司との共有を拒否されるケースは少ない。

共有された課題はヒアリングシートとして蓄積しており、上司が異動になった場合もスムーズに引継ぎができるようになっている。また、ご家族や支援機関とも連携して、何かあった際は早期に対応・フォローできる連絡体制を構築している。

半年経過後以降も、上司からの障害のある従業員に関する心配ごと(「ミスが多い、休みがち」など)についての連絡・相談にグローバル人事部は対応しており、必要に応じて当該従業員と面談を実施できる体制がとられている。

グローバル人事部以外にも、総務部健康管理チームでは障害のある従業員向けの相談窓口の案内を社内掲示板に掲示し、気軽に相談できる窓口を設置し、臨床心理士・保健師、看護師などの産業保健スタッフが相談に応じている。例えば、臨床心理士との面談では、上司・同僚・障害のある従業員の間のパイプ役として意思の疎通を促し、課題解決への的確なアドバイスが可能となっている。

睡眠障害など同社として初めて対応する障害のある従業員には、採用後早いうちに総務部健康管理チームの常駐産業医(精神科医)との面談を実施し、必要な配慮などを再確認している。また、グローバル人事部や臨床心理士などとの面談の中で、身体に不調が見受けられるような場合や業務の判断に迷う場合などは産業医との面談につなげている。これらの産業医との面談では、配慮の必要な内容が必要に応じて「意見書」として直属の上司やグローバル人事部に上がってくる仕組みとなっている。例えば、てんかんのある方の受け入れの場合、本人や主治医の意見も踏まえ、「残業や出張、運転の制限」などの配慮に結びついている。

併せて、ジョブコーチも積極的に利用している。休職中の高次機能障害のある従業員のケースでは、本人と相談の上、復帰時に京都障害者職業センターのジョブコーチを活用し(実施期間1か月で、週に3回程度の支援)、復帰もスムーズに進み、現在では以前と同様の部署、就業時間で活躍している。

(3)障害者への配慮内容と事例

障害の種類が多岐にわたることから、ハード面では設備改善に、ソフト面では社員教育及び啓発事業に取り組んでいる。具体的には、障害に応じた就労支援機器の導入や、就業場所のバリアフリー化、障害のある従業員同士のコミュニケーションの場の設定などである。

(ア)身体障害への取組と成果

配慮例としては、車いすでも勤務できるよう、障害者作業施設設置等助成金も活用し、階段をスロープに、引き戸をスライド式に、トイレのスペースを拡充するなど、バリアフリー化を進めている。また、移動の支障となるものを通路に置かないことなど、机の配置や打合せ場所を工夫し、職場内での移動の負担を軽減している。原則として従業員には自家用車での通勤は認めていないが、車いす利用者などには自家用車による通勤も許可している。

(イ)視覚障害への取組と成果

ある視覚障害の従業員の事例では、ソフト開発に従事しており、中途障害によるものであったが継続して同様の部署、業務(パソコンを使用したデスクワーク)に従事できるよう様々な配慮が行われた。

本人の障害状況は明暗や道路の白線などの判別は可能だが、画面の読みとりなどは困難で、歩行には白杖が必要であった。そのため、配慮例として、エレベータのボタンに点字を取り付け、館内のバリアフリー化を進めるとともに、高齢・障害・求職者雇用支援機構の中央障害者雇用情報センターの就労支援機器貸し出し制度を利用し「音声読み上げソフト」などを活用している。また、本人の意向に合わせて、資料の電子化、机は入口から移動しやすい位置に配置、パーテーションの設置によるまぶしさの調整などの配慮をしている。

通勤については、駅から会社までの通勤ルートの白線が傷んでいたため、会社から所轄の警察署に働きかけ、通勤ルートの白線の塗り直しが行われた。また、社会福祉法人京都ライトハウスに依頼し白杖トレーニング支援を実施した。通勤混雑時の危険や外の明暗による影響を避けるため、出勤時間を8時からの7時間勤務としている。

(ウ)聴覚障害への取組と成果

聴覚障害のある従業員にとって、業務上困ることの1つが会議やミーティングである。

そこで、業務指示や連絡に際しては、筆談やメールの利用のほか、一対一の会話から多人数の会話まで対応可能なコミュニケーションアプリである「UDトーク」を活用している。「UDトーク」の使用方法を学ぶための「UDトークオンラインレッスン」も開催し、音声認識により会議のほか、朝礼などでも活用している。

聴覚障害のある従業員の職場定着を図る上で重要なことが、彼らの職場に対するニーズや悩みをどのように知り、対応していくか、また上司・同僚との間に生じてくる小さな溝やすれ違いをどうやって埋めていくかである。そこで、健康管理チームの臨床心理士との面談が溝を埋める役割を担っている。

また、社内独自で「聴覚障害のある社員と上司向けセミナー」を開催し、障害者の声とマネジメントの立場から、業務を進めるうえでの配慮について考えるとともに、聴覚障害の定義やその多様性、障害者雇用に関する法律から合理的配慮について学び、課題や思いを共有する機会を設けている。セミナーの中ではコミュニケーションの中での思い込みに気づくというワークを行っている。

さらに、聴覚障害のある同僚とのコミュニケーションの輪を広げるため、グループチャットを活用している。これは、府外の事業所の従業員とも連携しており、思いや意見、要望を自由に語り合える場となっている。従業員からは、積極的な提案や意見も寄せられ、活発に活用されている。グローバル人事部も仲間として積極的に関わっており、要望について対応し、他部署への仲立ちも担っている。

その中で、就労支援機器である「シルウォッチ(ワイヤレス呼び出し装置)」「筆記ボード」「ロジャーテーブルマイク(補聴援助システム/会議専用ワイヤレスマイクロホン)」「ペンマイク(補聴援助システム/ペン型マイクロホン)」などの要望があり、まずは、中央障害者雇用情報センターの貸し出し制度を活用している。相当高価な機器もあるため、引き続き購入の要望が出た場合、業務に必要不可欠な機器は会社で購入しているが、それ以外は、機器補助金の合理的配慮ガイドラインを社内で制定し、障害の個人事情、障害の機器の使用頻度、必要性などを踏まえた上で、従業員に自己負担をお願いするケースもある。

(エ)発達障害への取組と成果

配慮例として、本人が仕事の進捗状況を記録する「業務日誌」(以下「日誌」という。)がある。日誌は毎日の日報も兼ね、日々の困りごとなど直接周囲に話しにくいことも記載してもらっている。日誌は上司が確認することとしており、必要に応じ、内容にコメントを記載して返したり、面談につなげたりすることに活用している。また、本人の状況や負担の程度に応じ、業務量を調整する、あいまいな表現を避けたわかりやすい業務指示やスケジュールを明確にする、指示は一つずつ出す、作業手順について図などを活用し「言語化」や「視覚化」したマニュアルを作成するなどの対応を行っている。

周囲の音が気になる従業員のために、席の配置を奥の方に配置するなど配慮するほか、「パーテーション」「ノイズキャンセラー」などの就労支援機器を利用し、集中して作業に取り組んでいる。

初めて発達障害者を受け入れる部署に向けては、同社独自の「障害者受入部署向け事前セミナー」を開催し、発達障害の様々な特性を説明し、事前準備・対応策をシュミレーションすることで、職場での受入がスムーズになっている。

また、社内での精神障害者や発達障害者への理解を深めるため、ハローワーク出前講座「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を実施している。

さらに、臨床心理士との面談において、同じ発達障害のある同僚とのコミュニケーションの場を設けてほしいとの希望があったことから、グループ会社も含めた同じ世代の小グループ6名で、終業以降に1時間程度、茶話会的な自助グループの座談会(気軽に話せる場の提供)を行った。自由参加としているが、同期や同僚との人脈形成や相談相手が見つかる場となり、大変好評であり、定期的に開催してほしいとの声が寄せられている。部署を超え、横のつながりを深めることで孤独の解消にもつながっている。

4. 今後の展望と課題

同社は、「弱みを強みに見方を変える~弱みは見方を変えれば強みになる! 理解者を増やす!」を実践され、障害者雇用による職場環境の改善が従業員一人ひとりの快適で働きやすい環境に繋がっており、それぞれ個性を生かした仕事 = 社是「おもしろおかしく」を体現している。

見えない「人財」である障害のある従業員が伸び伸びとその能力を発揮するためには、同社は継続的な支援活動が大切であるとしている。

グローバル人事部より、障害のある従業員が多い部署の役職者に対して「障害者職業生活相談員資格認定講習」の受講を勧奨している。役職者の障害者に関する理解が進むことで、インターン実習生の受け入れや採用に結びつくという効果が出ている。今後は、全部署への障害者職業生活相談員の配置や、聴覚障害者のある従業員の声を受けた全社員向けの手話の勉強会や社内広報を活用した手話の紹介など、一つ一つの課題を達成し積み重ねていきたいと考えている。

執筆者:RKC労務経営コンサルタント事務所 西村 利夫(社会保険労務士・中小企業診断士)

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。