一人ひとりを尊重し、挑戦と成長ができる障害者の雇用

- 事業所名

- 株式会社ハピネット

(法人番号: 5010501011416) - 業種

- 卸売・小売業

- 所在地

- 東京都台東区

- 事業内容

- 玩具等の企画製造販売、映像・音楽ソフト等の企画・販売など

- 従業員数

- 568名

- うち障害者数

- 23名(2024年6月1日時点)

-

障害 人数 従事業務 視覚障害 2名 一般事務 内部障害 2名 同 上 知的障害 2名 同 上 精神障害 4名 同 上 発達障害 12名 同 上 高次脳機能障害 1名 同 上 - 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

株式会社ハピネット(以下「同社」という。)は、昭和44(1969)年に設立した玩具、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム関連商品、アミューズメント関連商品等エンタテインメント商材をトップクラスのシェアで取り扱う中間流通事業者である。

同社では、本社(台東区)から離れたサテライトオフィスで障害者雇用を行っていたが、平成26(2014)年に本社のスタッフ部門にて障害者雇用を進めることになった。当初は人事部門や総務部門の社員が、障害のある社員の支援を担当する形で障害者雇用を進めていたが、障害のある社員数の増加に伴い支援体制を見直し、令和3(2021)年には総務部門内に障害のある社員と支援する社員とで構成する部署を、「業務サポートチーム」(以下「同チーム」という。)として独立させた。

同社の障害者雇用は、「何が大切か、何が正しいか」という行動指針のもと、法定雇用率達成のためだけの障害者雇用ではなく、障害のある社員が企業の戦力として活躍してもらうことを基本理念として、障害者雇用を推進している。

なお、同社では、障害者雇用枠にて同チームで働く障害のある社員を「サポートスタッフ」(以下「Sスタッフ」という。)、同チームでSスタッフを支援する社員を「フォロースタッフ」(以下「Fスタッフ」という。)と呼んでおり、本年6月1日時点でSスタッフは21名である(前掲の従業員のうちの障害者数は23名となっているが、これはSスタッフ以外の障害のある従業員2名を含んでいる)。

本稿では、同社の障害者雇用について、同チームにおける取組を中心に紹介する。2. 障害者の従事業務及び社内支援体制

(1)従事業務

社内システムを使用しての水道光熱費、通信費などの定例的な支払や振替処理といった経理業務をはじめ、社員・給与等マスタ登録などの人事業務、社内便・備品管理等のバックオフィス業務、売価調査や販売データの集計入力業務、販売POPの作成、プラモデル商品等サンプルの組立などの軽作業を含む、350種類以上の多様な業務を各部門・部署から受託している。

本社での障害者雇用は、当初はスタッフ部門で進めていたため、Sスタッフの業務内容はスタッフ部門の仕事に限られていたが、平成29(2017)年に営業やマーケティング、カスタマーなど他の事業部門に対しても、Sスタッフが活躍できる業務を説明する取組を実施した結果、徐々に他部門からの業務依頼も増えていった。更に、同チームで受託した業務内容を社内のイントラネットの発信記事で広く周知したことで、新たに多数の部門・部署から様々な業務の依頼を受けるようになった。

イントラネット発信記事の例(2)支援体制の見直しと業務サポートチームの独立

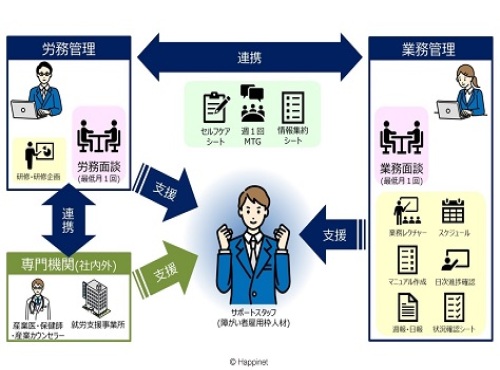

本社での障害者雇用は、当初は人事・総務部門の社員が本来の人事や総務業務との兼任で、Sスタッフへのフルサポート(週1回の個別面談、業務レクチャー・マニュアル作成、スケジュール調整、業務進捗確認等のフォローや外部の専門機関との連絡・調整など)で職場定着100%を目指した支援体制を構築していた。しかしながら雇用するSスタッフの増加や業務の多様化などもあり、Fスタッフへの負担が増加したため、支援体制を見直す必要性が出てきた。そこで同チームの独立にあたっては、業務管理をするFスタッフと労務管理をするFスタッフとに分けることとした。

業務管理のFスタッフは、業務面談(月1回程度)、業務レクチャー、マニュアル作成、日次進捗確認、業務依頼部署との調整、週報・日報等の確認といった業務を担当する。労務管理のFスタッフは、労務面談(月1回程度)、Sスタッフへの研修の企画・実施、外部専門機関との連絡・調整業務を担当することとし、各担当のFスタッフは互いに週1回のミーティングで情報共有・改善事項の検討を行う支援体制とした。Fスタッフの担当を業務と労務に分けることで、Sスタッフの人数が増えても支援レベルを下げずに、Fスタッフの負荷を軽減させることができている。

業務管理・労務管理と支援体制(3)Sスタッフの働き方

現在、同社のSスタッフの働き方は主に2種類である。一つは他部署から受託した業務を、Fスタッフが各Sスタッフの障害特性を見極め、遂行可能な業務を配分し、同チーム内で作業する受託型である。受託型の場合、必要に応じて作業内容を細分化し、各Sスタッフの得意な部分を活かすことができる。もう一つは業務の依頼元である他部署で作業を行う派遣型である。派遣されるSスタッフは、決められた時間に直接業務担当者からの指示を受けて作業をする。1回の派遣時間は概ね1~2時間程度であり、「発生量や頻度がランダムなメイン業務」と、「納期に余裕のあるサブ業務」を、あらかじめ組み合わせて定型業務化し、「予定していた時間にやる仕事がない」といった状況を防止している。3. 取組の内容と効果

(1)募集・採用同社はハローワーク主催の面接会に毎年参加し、積極的に採用を進めている。なお、採用にあたっては「戦力になってもらうこと」を前提としている。それは、パフォーマンスの発揮は安定就労という土台の上に成り立つものと考えているため、応募者がどのようなスキルをもっているかよりも、日常生活や健康管理、障害に対する自己受容・理解ができているかどうかや、いま働いているメンバーとの相性を重視しているためである。

正式採用までの流れは大きく分けて4段階あり、各段階で確認するポイントは以下のとおりである。

ア ハローワークの合同面接会(1次面接)

いつ、どこで、何をするかが明確であるため、その日に最善の体調に整え、意識して臨んできているかを確認する。

イ 同社での2~3次面接

時間をかけて対話することにより、応募者のより詳しい障害特性や、1次面接を受けての感想やその後の準備状況を確認する。また、産業保健スタッフが同席し、生活習慣や、本人の同意があれば服薬状況などについても確認する。

ウ アルバイト実習期間(3か月間)

休日を挟みながら、体調を崩すことなく安定して就労することができるか、基本的なビジネスマナーが備わっているかを確認する。

また、「早期の信頼関係構築」と「業務を的確に行うことができるかを判断」するために、業務管理Fスタッフと毎日、労務管理Fスタッフとは週1回の面談を実施する。

この期間中に同チームの多岐に渡る業務を一通り経験してもらうことで、各自の得意とする業務内容や種類を確認する。

エ 本採用(契約社員)

アルバイト実習期間の最後に本人の意向を確認する。同社と本人が雇用継続を希望する場合には、契約社員として本採用する。

(2)社外の専門機関との連携体制の構築

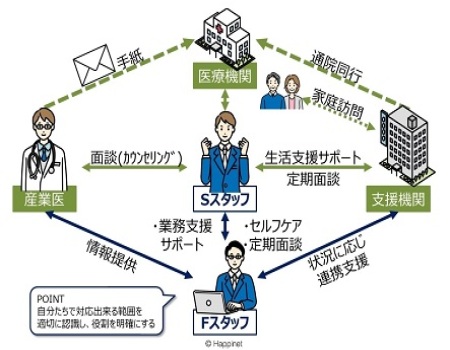

同社では社内で可能な支援範囲を適切に認識するよう心がけており、支援機関(障害者職業センターなど)や外部の専門機関と密に連携することで、支援レベルの向上を目指している。そのため全てのSスタッフが支援機関に登録を行い、いつでも相談できる体制を整えているほか、1~3か月程度ごとに業務として支援機関と面談する機会を設けている。健康管理全般(服薬や睡眠を含む)における支援では、社内産業医や保健師、産業カウンセラーとの面談などを適宜実施するとともに、課題発生時など状況に応じて主治医や支援機関と連携がとれる体制を整えている。

専門機関との連携体制

(3)各種ツールの活用同社ではFスタッフが中心となって様々なツールを活用した支援などを行っている。以下にそのうちのいくつかを紹介する。

<セルフケアシート>

毎日朝・夕2回、Sスタッフ本人が体調を記録し、不調時に周囲に報告できる体制づくりをしている。Fスタッフにシートを直接手渡しして報告するため、本人の状態や様子を都度確認することができる。

<ヒアリングシート>

業務内容を依頼元の部署に記入してもらい、その内容をもとにSスタッフが作業する業務の詳細をヒアリングする。

<業務マニュアルの改訂>

依頼元の部署にある既存の業務マニュアル・手順書をもとに作業を実施し、同チーム内で改善点を検討する。その後Sスタッフが同チーム用の正式版マニュアルとして作成する。

<週報・日報(どちらでも選択可能)>

週報などに記入することで、業務の遂行状況や課題などをFスタッフと共有する。特に口頭での報告や面談では直接相談することが苦手なSスタッフの場合に有効である。

<状況確認シート>

担当後3か月程度経過した業務に対し、本人とFスタッフとの認識にギャップが発生していないかを確認する。これにより適切に業務マッチングできているかを検証できる。本人にはグラフ化したもので結果を共有している。

上記ツール以外にも、持ち回り業務スケジュール(週ごとの持ち回り業務)や個別業務スケジュール(持ち回り業務に個人業務を入れてSスタッフが作成)等がある。チーム全体の業務の進捗状況については、事務所内のホワイトボードに掲示して一目でわかるようにしている。表示はSスタッフごとに分かれており、その日に就く業務をSスタッフ自身で掲示し、その業務が作業中なのか業務完了なのかも分かるように工夫している。

(4)評価制度の導入

同社では3年間の実証を経て、令和5(2023)年度より正式にSスタッフに対する評価制度を導入した。評価結果は給与に反映されるとともに、本人のキャリアプランの構築や将来設計にもつなげている。

評価は以下の手順で行われている。

まず期初に示されるチームの方針をもとに、Sスタッフ自身が能力に応じて具体的な業務目標をFスタッフと相談しながら作成する。責任者との初回面談では目標のすり合わせと期待する状態を分かりやすく伝えて共有する。その後も四半期ごとに責任者と面談を行い、進捗や達成状況を確認してゆく。

この評価制度は原則Sスタッフ全員に実施するものであるが、安定した就労ができていない場合などは、責任者と本人の同意のもと、評価制度を実施しないという選択もできるようにしている(本人の状態が回復した際には、翌期に評価制度を再開することも可能である。)。

毎年開催している評価制度の説明会の様子

毎年開催している評価制度の説明会の様子4. 今後の展望と課題

(1)Fスタッフの人材育成

「1.事業所の概要、障害者雇用の経緯」で紹介したように、現在Sスタッフの人数は21名であるが、この先も障害者雇用を促進するためには、Fスタッフの人材育成が重要と考えている。Fスタッフは、玩具部門や映像音楽部門などさまざまな部門・部署より、社内の人事異動により配属される。業務の依頼元となる各部門・部署との調整では、そこでの経験が役に立っているが、障害のある社員に対する就労支援の知識や経験が乏しいため、企業在籍型ジョブコーチ研修や障害者職業生活相談員資格認定講習の受講などが今後必須となってくる。安定して障害者雇用を推進してゆくためには、Fスタッフのスキル向上といった人材育成が課題となっている。

(2)多様なツールの見直し

同チームでは多くのツールを使用してSスタッフを支援しているが、担当する業務量やツールの種類が多いため、業務担当のFスタッフの負担が大きくなっている。必要なものは残しながらもいくつかのツールを統合するなどして、効率的に支援できる新たなツールを検討する必要がある。

(3)今後の展望

評価制度を一つのきっかけに、Sスタッフが就労意欲を高め、自身の障害を受容し、より深く理解した上で、持っている強みを活かして同社が求める自立、成長を目指せる人材となれるよう、支援を広げてゆくことを目指している。

現在、業務依頼元である部署との打合せには、経験年数の長いSスタッフも同席している。Fスタッフが難しいと判断した業務であっても、Sスタッフ自身が挑戦できそうだと判断することで、新たな業務を受託できるケースも増えている。今後業務経験が豊富なSスタッフが中心となり、新規業務の受託に係るマニュアルの作成や、業務内容のレクチャーを行うことで、Sスタッフのさらなる成長が期待できると考えている。安定就労には「変わらないこと」も大事だが、やりがいのある継続就労には「変わること」も重要であると、同社は考えている。 業務依頼元との打合せの様子

業務依頼元との打合せの様子執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。