2030年ビジョン(自社策定)のもと

誰もが安心して働き続けられる職場創りに取り組みます

- 事業所名

- 株式会社パルライン 熊谷センター

(法人番号: 5010601035637) - 業種

- サービス業

- 所在地

- 埼玉県越谷市

- 事業内容

- パルシステムグループ生協商品のセット関係業務及び付随業務

- 従業員数

- 378名

- うち障害者数

- 8名

-

障害 人数 従事業務 肢体不自由 1名 破材(商品が入っていた段ボールやコンテナの仕分け) 知的障害 4名 Cパック(保冷パック)の修繕、Cパックの組立て 精神障害 2名 Cパックの修繕、ピッキング 発達障害 1名 Cパックの修繕 - その他

- 障害者職業生活相談員

- 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

熊谷センター外観

熊谷センター外観 熊谷センター入口

熊谷センター入口1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要・沿革

株式会社パルライン(以下「同社」という。)は、パルシステムグループの生協無店舗宅配事業(以下「パルシステム事業」という。)を担う総合物流会社として昭和62(1987)年に創業された。パルシステム事業は、国内における消費者の高齢化と一人暮らしの増加、感染症や猛暑などの環境変化などへの対応において、生協組合員の暮らしを支える大きな役割を果たしている。独自の技術と最新鋭の機器で「生協パルシステムの総合物流会社」として約150万世帯の食卓の安心・安全を支えている。

また、物流の2024年問題への対応など企業を取り巻く環境が厳しくなる中で、同社は親会社であるパルシステム生活協同組合連合会と一体となり、最新鋭の集品システムによる物流効率化に取り組んでいる。加えて、パルシステム事業のラストワンマイル(注1)を支える生活物流部門の社員の教育、育成、定着に注力し、グループの総合的な事業品質の向上に寄与している。

注1:「ラストワンマイル」は、距離的な意味ではなく、お客様へ商品を届ける物流の最後の区間のこと。

本稿では、同社の物流部門の要である熊谷センター(以下「同センター」という。)における障害者雇用の取組について紹介する。

同センターは、令和2(2020)年5月に開設され、充実した機械装置を備えた施設である。同センターではパルシステムの冷蔵品の約60パーセントを保冷パックに詰めて、40か所の配送センターへ1日9万個の出荷作業を行っている。社員は378名、そのうち障害のある社員は8名である。

令和4年には、同センターの障害のある社員の働きやすい環境の整備や定着に向けての取組が評価され、障害者雇用優良事業所表彰において独立行政法人高齢・障害・求職者・雇用支援機構 理事長努力賞を受賞した。(2)障害者雇用の経緯

同社は、パルシステムグループの理念である「心豊かなくらしと共生の社会づくり」の一翼を担うため、行政や様々な団体と連携して地域の障害者や長期無業者などに対する「社会的包摂就労」の実践や給付型奨学金制度等の取組をこれまで進めている。

同センターも令和2年の開設以来、グループの理念を実現させる施策の一つである障害者雇用に取り組んでおり、少しずつ実績を積み重ねてきている。

2. 障害者の従事業務と職場配置

(1)従事する業務について

同社における障害のある社員は、以下の3つの業務に従事している。

ア 物流加工・食品加工(セット業務、機材管理、小分け作業、コンテナの清掃)

イ 印刷丁合(カタログセット業務)

ウ 生活物流(倉庫仕分け作業、ドライバー)

同センターでは、「ア 物流加工・食品加工」におけるCパック(注2)の修繕、Cパックの組立て、Cパック寄せ、ピッキング業務を担当している。

注2:Cパックとは、食品を入れる組み立て式保冷バックのこと(下の画像参照。)

Cパック

(2)職場配置について

個々のスキルや能力、障害特性や作業への適性を考慮したうえで業務に配置しており、障害種別だけで配置先業務を決定するようなことはしていない。また、本人の希望及び精神状態、社員同士の関わり状況を考慮し企業在籍型ジョブコーチ(以下「ジョブコーチ」という。)との面談等を通して、勤務時間や配置転換などの調節を行っている。

3. 取組の内容と効果

(1)教育機関等と連携した採用時の取組

同センターは令和2年の開設当初、地域の特別支援学校や就労支援施設へ足を運び、相談を重ねながら採用を進めてきた。特別支援学校からは、同センターに合う生徒を推薦していただき、2年次から卒業までの間に複数回、ピッキング作業等での職場実習(以下「実習」という。)を受け入れ、実習生の成長とともに、本人についての就労判断の参考としている。令和6年8月時点では、深谷はばたき特別支援学校から2名、4回の実習を受け入れている。また、10月には行田特別支援学校から2年次生徒の実習を受け入れている。

更に12月時点では、深谷はばたき特別支援学校から3年生の実習を受け入れ、採用を決定した。加えて、同校の1年生、行田特別支援学校1年生も令和7年1月に実習を予定している。就労後も各学校からは3年間のフォローを受けており、定着に向け連携して取り組んでいる。

また、支援機関との関係を強化するために、令和5(2023)年3月に熊谷市障害福祉課や就労支援施設15か所の担当者を同センターへ招き、センター内の見学や障害者雇用の取組を説明する機会を設けた。それをきっかけに、令和6年9月、10月には就労支援施設などから6名の実習の受け入れている。このような連携を通して、継続的な採用が行えるように努力を重ねている。

また、令和6(2024)年からは、実習期間を4日間から倍の8日間にすることとした。これにより、仕事や職場と求職者本人との相性がより明確に見極められるようになった。(2)障害者雇用継続時の取組

同社では毎年6月に障害者雇用に対する社内への理解を図るため、マニュアル「障がいを持つ方の雇用について」(以下「マニュアル」という。)を更新し、社員に配付している。その中に以下の3つの方針が掲げられている。

方針1.個人特性に応じたステップアップを目指し、活躍の場を広げられるよう支援します。

方針2.職場が主体となり、多様な人々を受け入れ、尊重し合う職場風土を築きます。

方針3.就労支援を必要とする方にとって頼りがいのある存在(会社)を目指します。

このマニュアルには、障害者の採用までのSTEPが記載され、社員が障害者雇用における基本的な流れを理解できるようにしている。

STEP1 応募の受付は、基本的に支援機関・特別支援学校からのみ行う。

STEP2 応募者に対し職場見学を実施する。しっかりと仕事内容や職場環境を把握してもらうことで、自身に合った仕事かどうか判断

してもらう。その上で応募を希望する方には実習を体験していただく。

STEP3 実習を通じて、実際の作業現場でコミュニケーション面、作業遂行に問題がないかを見極める。また、応募者が会社に対して

何を求め、どんな対応を希望しているのかの確認、採用と定着に向けて会社が実現可能な合理的配慮についての検討・確認

を行う。

STEP4 実習終了後、応募者が就職を希望し、会社としても就労可能性が高いと判断した方に対して面接を行う。

STEP5 採用を決定した方には、トライアル雇用の期間を設ける。この間に出勤や作業遂行に問題がないことを確認し本採用とする。

マニュアルの一部

(3)同センターの障害のある社員への支援内容と考え方

ア 同センタ-の担当者は、障害のある社員と定期的な面談を行うことで、仕事の進捗状況や自身の業務について、どのように感じている

かを把握している。この面談を通して、障害者が新たな業務に挑戦したいという思いに対し、ステップアップのサポートを行っている。

イ 令和6(2024)年から「障がい者個人カルテ」の運用を始めた。これは、障害のある社員一人ひとりの特性や配慮すべき点を確認し、

可視化することで管理者やキーパーソンが異動になった場合でもスムーズな引き継ぎが可能になり、継続的かつ安定的な支援ができる

ようにするためのものである。内容は個人情報になるため、必ず本人自身の了承を得るとともに、作成時には保護者・家族にも参加い

ただき、協力を得ている。

ウ 人混み・騒音が苦手な障害のある社員には、別途、休憩室の提供を行っている。また、資料などにルビを付けたり、図や写真を用い

た作業手順書を作成するなど、一人ひとりの特性を考慮した対応をジョブコーチ中心に実施している。

エ 面談を重ね、細かい変化にも気を配りながら長い目で見守り、成長を信じることを重要なポイントとしている。

オ 管理者を対象に、障害者雇用における模範的企業の訪問を実施し、他社の取組を学ぶことで気付きを得る機会を設ける。

カ 特別支援学校との連携強化のために、生徒が製作した成果品(クラフト製品や家具、お野菜等)の社内販売会を同センター内で開催

し、手作りの社員証入れ等を利用するなど障害者との距離を縮めている。(4)安心して働くことができる環境作り

ア 施設

明るく衛生的な休憩室、ゆったり足が伸ばせる畳のスペース、ベランダには特別支援学校で製作した木製ベンチを設置している。

イ 管理体制

同センターでは、ジョブコーチを3名配置している。また、同社では障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)に加えて、独自の制度としてジョブサポーター制度を設け、積極的に増員配置している。ジョブサポーターは、専用の腕章やバッチ(下の画像参照)を身に付け、障害のある社員からの相談や周囲の社員へのアドバイスなどを行っている。ジョブサポーターは相談員との兼任者が多く、社内からは、「障害者に対して社内基準の知識を持っている」と認識され、頼りにされており、安心感につながっている。ジョブサポーターは、同社では220名が配置されており、同センターには14名が配置されている。

ジョブサポーターの腕章とバッチ

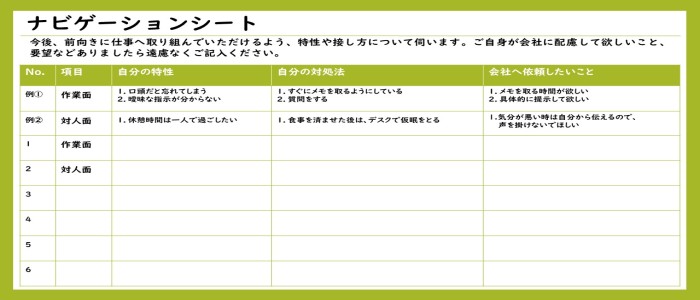

ウ 支援ツール「ナビゲーションシート」の作成入社後のコミュニケーション上の行き違いを防止するため、令和5(2023)年からナビゲーションシート」(下の画像参照。以下「シート」という。)の活用を始めた。

シートは、採用が内定した方に記入いただくもので、「自分の特性」、「自分の対処法」、「会社にお願いしたいこと」などを記入することで、各人の苦手なことや対処法、会社に配慮してほしいことなどを明確にすることで、入社後の合理的配慮の確認や具体的な提供を行うためのツールであり、コミュニケーションエラーの防止につながっている。

ナビゲーションシート

(5)継続的な取組による効果

今回、取材した同センターのジョブコーチによると、同センターが行ってきた見学、実習、採用、定着における継続的な取組により、障害のある社員一人ひとりの成長に手ごたえを感じているとのことである。取材では障害のある社員の方3名へのインタビューも行った(Cパックの修繕と組立てを担当している勤続2年8か月の2名と、Cパックの組立てを担当している勤続1年の1名)。3名とも、入社当初は人前で話すことが苦手だったが、仕事を通じて少しずつ行動が積極的になり、自分の考えを伝えられるようになってきたと話された。それらの声は、同センターの取組が効果を上げていることを示していると筆者は感じた。

4. 今後の展望と課題

同社は、令和2(2020)年に長期経営計画となる「2030年ビジョン~私たちがめざす未来のパルライン~」を策定し、パルシステムグループの理念の実現に向けた、より積極的な取組を始めた。

<「2030年ビジョン」の掲げる長期ビジョン>

①高い物流品質を実現し、パルシステム事業全体を牽引します。

②総合物流会社としての力量を高め、パルシステム事業を主体的に担う会社となります。

③多様な人々がつながり、共に成長して行く過程を通じて、協同の価値観を職場で実現します。

また、社会復帰プログラムの一翼を担う役割を果たすうえで、見学や体験を通して仕事や職場での適合性を見極め、同社で継続的に働くことはもとより、「なりたい自分を発見」し、ステップアップの1つとして社員の転職の支援も行っている。

障害者雇用も長期ビジョンに基づく重要な要素であり、雇用機会の創出や職域の拡大に取り組んでいる。

令和6(2024)年6月の時点で同社全体で障害のある社員は80名、障害者の実雇用率は3.96.%である。

同センターは、障害者雇用の職域拡大を図るため、最新機器を備えた新しいセンターの特徴を生かして、これまでチャレンジできなかった作業領域で障害のある社員を配置することに取り組んでいる。具体的には2階「GTPピッキングエリア」(注3)には現在12名社員が配置されているが、障害のある社員の配置はまだない。そのため、午後の時間帯で6名の障害のある社員を配置する計画を進めている。注3:「GTP(Goods To Personの略)ピッキング」は、従来のピッキング(作業者が移動し商品を取り出す)方式から、商品が

自動的にピッキングエリアに運ばれ、作業者は移動することなくその場で商品を取り出すことができる方式の作業エリア。取材の最後に同センターの担当者は、次のように話された。

これまでの取組により、障害のある社員は増加している。一方で、現場では人手不足の状況にあり、多様な人材を採用していくことが求められている。障害者雇用についても、障害者だから(障害者手帳を持っているから)採用するのではなく、当社のルールと作業内容や環境において、「働きたい」という意志のある方を、「貴重な人材」として積極的に採用し、成長を支援していきたい。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

埼玉支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。