働きたい方をどのように支えていけば良いのか

~我が社の取組~

- 事業所名

- 木曽精機株式会社

(法人番号: 1100001017750) - 業種

- 製造業

- 所在地

- 長野県木曽郡木曽町

- 事業内容

- 精密挽物部品製造

- 従業員数

- 86名

- うち障害者数

- 13名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 1名 外観検査 肢体不自由 2名 機械オペレーター、製造補助・検査 知的障害 2名 製造補助、外観検査 精神障害 5名 機械オペレーター、製造補助・検査、外観検査 発達障害 3名 製造補助、外観検査・検査データ管理 - 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、肢体不自由、知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

木曽精機株式会社(以下「当社」という。)の親会社は、神奈川県川崎市にある帝国通信工業株式会社(以下「帝国通信」という。)である。

帝国通信のグループ関連会社は、国内は長野県を主に海外を含めて18社であり、当社はそのうちの一社として、昭和49(1974)年5月 長野県木曽郡木曽福島(現在の木曽町)で創業した。

帝国通信は、主にITデジタル家電や、自動車向け電装部品、医療機器等に向け幅広く電子部品、電子機器等を作っており、現在では東証プライム市場の上場企業である。

当社は、令和2(2020)年12月25日に、木曽精機の新本社工場を竣工した。場所は、旧本社工場から約400m離れたところで、令和3(2021)年1月11日には新本社工場へ本社機能を全面移転し「第2の操業」をスタートした。

現在では旧工場をおんたけ工場として、2工場でのフル生産体制を整え、フル稼働している。事業としては精密挽物(ひきもの)部品の製造である(「挽物」とは旋盤で作られた製品)。

当社では独自の営業活動により、約130社のお客様と取引し、親会社である帝国通信からの仕事は現在では0.4%のみである。グループ内ではベンチャー企業としてこの20年で売上高を3倍としており、さらに今後10年で2倍へと成長し続ける会社を目指している。

(2)障害者雇用の経緯

当社は、「企業の社会的責任は安定的かつ継続的に雇用を維持し続けること」という方針があり、多様な「人財確保」を進め、社員がそれぞれの分野で輝いて働けるフィールドを提供することが、地域への社会的貢献に対する当社の最大の使命であると考えている。

また、人口減が続く日本社会での事業継続を考えても、多様な人材確保は必要不可欠であるという考えもあり、20年前から積極的に障害者を含めた採用活動を行っている。

そうした取組みの結果、現在13名の障害のある社員が当社で活躍している。

2. 障害者の従事業務と職場配置

障害のある社員が従事している業務は、製造現場における製造・加工、検査等様々である。具体的な業務の選定・配置については、工場見学や就業体験等を通じて行っている。以下に紹介するのは新規採用に当たっての進め方である。

①工場見学

就職希望者には最初に必ず工場見学を行っていただく。

見学を通じて、働く環境・社内の雰囲気、作業場所と仕事内容等を理解いただいた上で、当社へ応募するかを考えてもらう。

見学には、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)や学校等(これらを総称して、以下「関係機関」という。)の担当者や、本人のご家族等が同席することもある。

②面接

面接は当社の関係部門の担当者が行うが、関係機関の担当者やご家族が同席することがある。面接では、本人の希望、応募の意思確認等を行う。

③就業体験

応募の意思確認ができた方には、実際の業務を体験いただくこととしている。まずは1~2週間の「短期トレーニング」(県が実施する支援事業)を体験いただき、その後に、ハローワークのトライアル雇用制度により体験いただく。

こうしたステップを踏むのは、実際の業務を体験することで本人に当社で働くイメージを持ってもらうことと、本人の適性と担当業務とのマッチングを行うためである。

④面談

就業期間途中に本人と面談を行う。当社の関係部門の担当者が行うが、面接同様、関係機関の担当者が同席することもある。

面談は期間の途中と終了時の2~3回行い、本人が働いてみて思ったこと、感じたことなどを確認する。また、当社の担当者からは本人の仕事ぶりへの評価等を伝える。状況によっては、期間中に業務を変更することもある。

就業体験と面談を通じて障害の特性や適性、担当業務や職場配置、勤務条件等について社内で検討を進める。その際には、本人・家族等とも相談を行う。

それらを踏まえて常用雇用へ移行するかどうかを決定する。以降することとなった方には、各人の状況に応じて勤務条件(勤務日数・勤務時間等)を柔軟に変更するなど、働きやすい環境を整えるようにしている。

⑤常用雇用への移行

移行後も本人の状況確認と必要な対応を進めている。上司が中心となり、日々の業務を通して状況や課題を確認し、現場で対応が可能な場合には現場で、社として対応が必要であれば社内で検討し、対応している。その際には関係機関とも連携を取り合いながら行っている。

3. 取組の内容と効果

取組内容については、個々にいろいろな状況もあり、日々試行錯誤を繰り返している。次に当社の取組を紹介する。

まず、6名の事例を紹介し、次に業務別の取組を紹介する。

(1) 事例の紹介

①Aさん(精神障害)

まず業務に慣れていただくことから始め、併せて生活リズムを少しずつ作ってもらうこととしたことから、入社時には一日4時間勤務からスタートした。

約1年かけ、5時間勤務、6時間勤務へと延ばし、最終的には8時間勤務が行えるようになった。

しかし、令和5(2023)年になって本人の生活環境、気持ちに変化があったこともあり、4時間勤務へ変更した。支援センターの担当者に間に入ってもらったが、本人が趣味に費やす時間が増えてきたことが、勤務時間の減少になってしまっているとのことだった。

当社としてはしばらく様子を見ることとして、勤務時間を変更したうえで、時々本人との面談等を行っている。

②Bさん(精神障害)

採用前に短期トレーニングを2回実施した。常用雇用へ移行するも、疲れやすく週5日勤務は困難なことから、入社時は週4日(水曜日休みの、月曜日から金曜日勤務)からスタートし、徐々に勤務日・時間を増やすことを目指した。

入社6か月経過時点で、本人と相談しながら水曜日の午前中(4時間)も勤務することとした。

その後も、更に6か月経過時点で、水曜日の勤務を午後3時までの勤務とするなど、生活リズムや本人の体調に無理がないように進めていった。

現在も水曜日は午後3時までの勤務であるが、週5日間フルタイムの勤務を目指して、本人と相談しながら、勤務時間の延長を検討中である。

③Cさん(精神障害)

入社後すぐにフルタイム(一日8時間)でスタートし、毎日頑張って勤務していたが、ちょうど1年後に体調を崩し、出勤ができない状態になってしまった。

支援センターの担当者に関わってもらったが、自宅での生活環境の変化による病状の変化によるものと思われることから、会社としては、ご家族とも話をし、休職とした。

現在は復帰を待っている状況である。

➃Dさん(精神障害)

中途採用の方で、ハローワークからの紹介で採用になった方である。採用時には本人から障害者である話はなかったが、年末調整において障害者手帳をお持ちであることが分かった。その後も継続して勤務しており、特に会社として配慮していることはない。ただ、社員の中には、障害があってもそのことを社内には知られたくない方もいることもあるため、情報の取扱いには注意が必要と思われる。

⑤Eさん(知的障害)

学校からの新卒入社の方である。入社前に自動車免許の取得ができなかったため、入社後に取得したいとの希望があり、一日5時間勤務からのスタート。

平日は仕事に従事し、土曜日、日曜日の休日には自動車教習所に通所。平日も仕事の後に免許取得に向けた学習を継続した。

試験の前日は事前準備として、会社を休みたいとのことで、休暇取得を許可した。何度か繰り返した受験により学科試験は合格したが、その後の実技講習が難しく、仕事との両立が難しかったため、免許取得までの約2か月間を休職として認めた。その後、免許を取得し、現在では本人の車で通勤している。これからは勤務時間を調整しながら、自身の生活環境が整うよう配慮を行い、毎日の職業と生活が継続できる環境作りに取り組んでいる。

⑥Fさん(精神障害)

入社時面談の際、本人から通院中であり障害者手帳を申請中との説明があった。入社後、約3か月経過したところで休みがちになったことを受け、本人と面談した。

本人からは季節的な影響等から自律神経の乱れがあり、勤務時間についての配慮をいただきたいとの申し出があった。そのため、当初は夜勤専属として8時間勤務としていたが、日勤業務の6時間勤務へ変更した。途中短期の休職期間を経て出社を再開し、現在6時間勤務で様子を見ている状況である。

(2) 業務別の取組

①品質保証部

品質保証部は製品の検査を行う部門である。

検査場面の様子(必要であれば着座作業も可能)

検査作業については、基本的に立ち作業が楽だが、社員の体調や状況によっては着座での作業も可能としている。障害のない社員と共に、同じ場所、同じ環境で業務を行っている。障害のある社員の業務内容としては、主に加工製品の外観検査がある。

外観検査は、加工製品の外周部や内側のキズ、汚れ、切屑の付着等の確認を目視で行うものである。

作業場所は、非常に静かな環境だが、障害特性により、チャイムや社内放送等、音に対して過敏に反応してしまう方もおり、そうした場合には必要に応じて耳栓着用ができるようにしている。

聴覚障害のある社員とのコミュニケーション場面

聴覚障害のある社員と他の社員がコミュニケーションを取る際には、電子メモパッドやタブレットによる筆談を行っている。また、通常のマスクだと聴覚障害のある社員に口の動きや表情が分かりにくいので、周りの社員はフェイスガードを着用し、口の動きなどが読み取りやすい工夫を行っている。

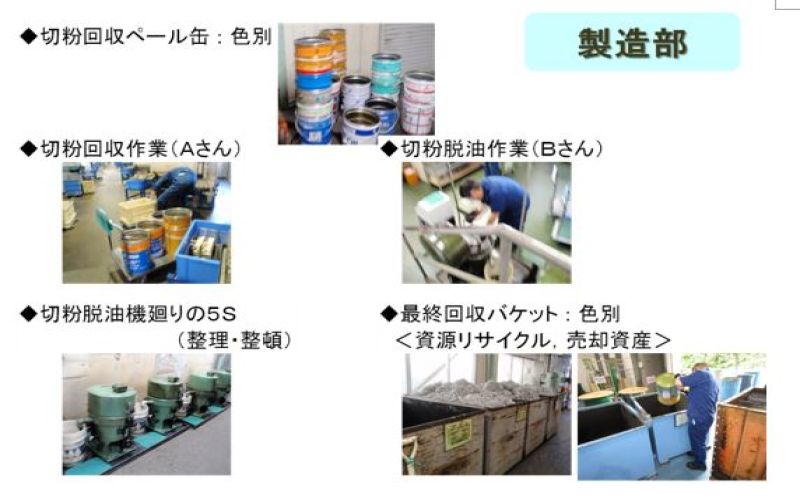

②製造部

製造部の作業や物品

製造部では、主に加工時に金属材料から削られた切屑を分別処理する業務を専門的に行っている。

当社では、複数種類の材質が異なる材料を使用していることもあり、切屑をリサイクルする上では分別が必要である。

その際、判別が簡単にできるように、表示板による文字と色で管理を行っている。ポケットサイズの識別カード表を配付し、常時確認ができるような対策や、機械には現在どの材料が使用されているかを色別の表示板で掲示したり、回収に使用するペール缶の塗り色による識別、最終回収バケットについても、色別の看板表示を行って対応している。

4. 現状、今後の課題

更なる障害者雇用を進めるためには、社内の障害に対する理解が深まり、障害特性等に応じた適切な対応が重要と考えている。そのためには以下が課題と考えている。

(1)従業員一人ひとりの障害に対する感じ方や受け取り方が違うため、障害特性の理解を深めていくにはどうしたら良いか。

(2)障害のある社員と障害のない社員間での思い違い、勘違い等が生ずるときもあり、それらをどう説明して理解してもらえるか。

(3)障害によって目で見えやすい障害と、見えにくい障害がある。見えやすい障害の場合の受入れは比較的スムーズだが、見えにくい

障害の場合にはそうでもないこともある。見えにくい場合の理解や受入れをどのように進めると良いか。(4)障害のある社員の教育担当者への業務・精神的負担に対してどうケアをして進めていくか。

これらの課題にはいろいろな状況があるため、丁寧な確認を始めとして、本人との面談、配属先の社員との話し合いなど、さまざまな対応を試行錯誤しながら、解決策を探っている。その際には、本人、関係者とのコミュニケーション等を積み重ねていくことが必要であると考えている。

5. 今後の展望

(1)当社は、企業の社会的責任・使命として、雇用を重要な要素と考えている。

その一環として、地域社会の中で仕事への参加を求める障害者に、雇用の機会を提供していくこととしている。(2)また、企業理念として①志(こころざし)の経営、 ②個の尊重 を掲げている。

人は皆、それぞれに能力、性格、個性が違う。障害も個性のひとつであり、尊重すべきと考える。企業理念に基づき、障害の有無に関わらず、個人(社員)がそれぞれの能力を発揮し、輝いて働けるフィールドを提供していくのが、当社の目指す姿である。

(3)障害があるということだけで企業が障害者の採用を避けてしまうことは、人口が減少しつつある日本にとって、特に人口減少の影響が大きい木曽地域にとって、大きな損失となってしまう。そうした状況で必要な人財を確保していくためには、「多様性」が不可欠と当社は考えている。また、働くことを望む障害者に対し、経済的な支援や福祉施設を利用する機会を提供するだけでは、我が国の貴重な労働力をみすみす損失することになるし、なにより、障害者の社会参加への意欲と機会を奪うことにもなる。

当社の障害者雇用は、障害者が将来にわたって、一人でも生活できる(生きていける)道を作るお手伝いをすることを目指している。そして、障害のある社員が当社の業務の一翼を担えるようになれば、お互いにとってより良い関係となると考え、取り組んでいるものである。

(4)そのような認識に立って、これまでの経験から思うことは、これまでの当社の障害者雇用の取組により、すべての社員が、障害のある社員と共に働き、障害のある社員の経済的自立に関わることを通じて、同じ職場で働く仲間・同僚として共存、共生しているという実感を持つに至っていることである。

そして、その実感こそが、社員の身近なプライド、つまり【わが社の社会貢献】に参画していることにつながっていることである。

そのプライドは、社員相互の親和感の醸成(じょうせい)に深くつながり、社員同士も、より他人に優しい企業風土が醸(かも)し出されていくものと確信しているからである。

当社は、これからもこの木曽に本店を置く企業として、地域と共に末永く存続していくために、地域社会のニーズに積極的に取り組み、また、国連、長野県が掲げるSDGsを長期の指針として、社員一丸となって、地域とスクラムを組みながら、歩み続ける所存である。

執筆者:木曽精機株式会社 総務部主任 巾 稔成

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。