ともに成長するなかま

- 事業所名

- 京都かんきょう株式会社 京都市北部資源リサイクルセンター

(法人番号: 1130001001685) - 業種

- サービス業

- 所在地

- 京都府京都市

- 事業内容

- 資源ごみ(缶・びん・ペットボトル)の中間処理、清掃事業

- 従業員数

- 171名

- うち障害者数

- 23名

-

障害 人数 従事業務 知的障害 22名 資源ごみ選別業務員 精神障害 1名 資源ごみ選別業務員 - その他

- 障害者職業生活相談員

- 本事例の対象となる障害

- 知的障害、精神障害

- 目次

-

京都市北部クリーンセンター(京都市管理)

京都市北部クリーンセンター(京都市管理)1. 事業所の概要

京都かんきょう株式会社(以下「同社」という。)は昭和29(1954)年4月1日の設立で、貨物自動車運送事業、資源分別事業、不動産事業が主要事業である。京都市のごみ収集運搬業務を受託しており、終戦後に進駐してきたGHQが環境改善について京都市に進言したことを契機として、昭和20(1945)年から臨時にトラックを供給したのが始まりである。

拠点は京都市に本社があり、資源分別事業の拠点としては、京都市管理の京都市北部資源リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)がある。

平成30(2018)年には、京都市の「平成30年度(第16回)京都環境賞(特別賞(KES推進賞))を受賞、令和3(2021)年9月には京都府より「京都はあとふる企業」(京都府障害者雇用推進企業)として認証され、令和5(2023)年5月に厚生労働大臣より「もにす認定制度」の認定を受けている。

2. 障害者雇用の経緯

設立当初から知的障害のある社員が数名勤務していたが、平成25(2013)年度より京都市環境政策局の北部クリーンセンター内で資源リサイクルセンターの資源ごみ(缶、ビン、ペットボトル)の選別業務を受託し、障害のある社員が増えたことから、改めて障害者雇用に関する企業の社会的責任について考えるようになり、積極的に障害者雇用に取り組んでいる。そして、令和6(2024)年6月時点では、法定雇用率2.5%のところ、リサイクルセンターを含む会社全体で21.91%の実雇用率を実現している。

なお、同社では知的障害のある社員を「育成社員」と呼称していることから、以下、育成社員と表記する。3. 障害者の従事業務と職場配置

主な業務は、資源ゴミの選別作業を担当している。育成社員、精神障害のある社員とも同じ業務に従事しており、具体的には次の作業である。

・コンベヤ手選別作業(主に10工程)

・不適物(缶・びん・ペットボトル以外のもの)の処理

4. 取組の内容と効果

(1)取組の内容

ア 募集・採用

募集・採用については、京都市の総合支援学校や京都障害者就業・生活支援センター、京都障害者職業相談室、生徒の家庭と連携し、就職を希望する生徒に対する段階的な職場体験実習(以下「実習」という。)の実施により、本人に興味をもってもらうとともに、関係者が慎重かつ十分な見極めを行うことで、ミスマッチを未然に防いでいる。

また、採用が内定した段階で採用予定者のご両親と対面し、職場での業務内容や同社の方針を理解していただく機会を設け、会社と家庭との両輪で採用予定者の就労支援に取り組んでいる。イ 人材育成の取組

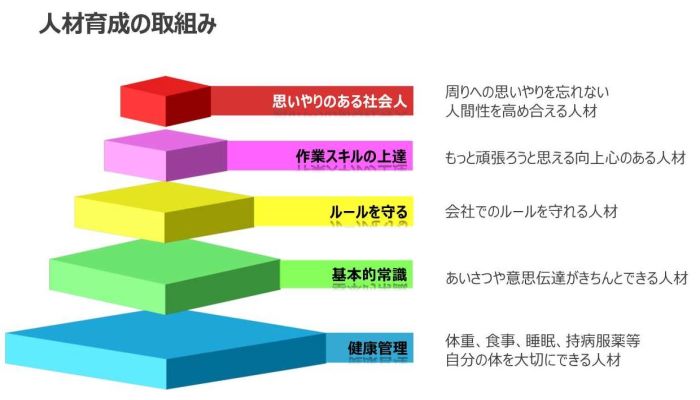

障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)6名を配置し、育成社員が個々の能力を充分に発揮し、働く喜びや、生きがいを見いだせるよう、家庭、総合支援学校と連携し、適性の判定等の総合的な雇用支援を行っており、日常生活の基本的なことも一人ひとりが自立支援のひとつとして「思いやりのある社会人」を目標に取り組んでいる。

人材育成の取組の考え方

ウ 個別の取組内容等

(ア)知的障害者への配慮

同社では「見える化」(視覚的に分かりやすい表示等)を重視しており、現場の作業内容や注意すべきポイントを写真等で掲載したマニュアルを作成している。

また、安全教育も重視しており、ゼロ災害を過去5年連続して達成中である。職場に無災害記録表を掲示し、「見える化」することで安全意識の向上を図っている。さらに、選別作業中に危険物が流れてきた時の対応等を、育成社員にも理解しやすい「安全作業マニュアル」として作成し、全社員に安全研修で理解させるとともに、相談員を育成社員のすぐ近くに配置し、災害時には一緒に対応できるようにしている。

その他にも、緊急時にベルトコンベヤ等の機械を止めるための引き綱を、毎朝実際に引いて機械を止める作業を行わせ、事故・災害時にちゅうちょなく機械を停止できるよう訓練している。

社員の健康確保についても配慮しており、全社員を対象に、夏季の業務に対しては休憩時間の延長、熱中症対策(空調ベスト、塩飴、スポーツドリンクの配布等)、休暇取得の配慮等、柔軟な対応をしている。

(イ)育成社員の職場定着支援

離職防止への課題を把握するため、3つの会議とヒアリングを実施している。

まずは、2週間に1回「相談員会議」を開催し、育成社員への助言方法、職場環境等の課題の点検・協議し、情報共有することで速やかな改善に努めている。

また、1か月に1回「職場定着推進チーム会議」を開催し、育成班長から代表者を2名選出し、課題や要望について細かく聞き取り、働きやすい職場づくりにつなげている。育成社員の「声」をもとに様々な改善等を行ったが、そのうちの3事例を次に紹介する。

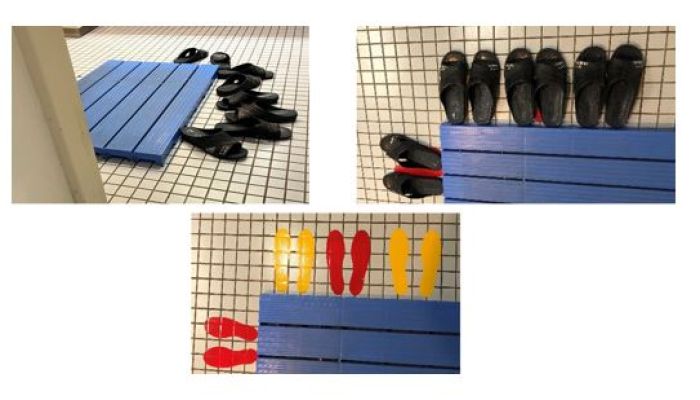

<履物の整頓のための改善>

従前では、トイレの履き替え場での靴等が乱雑になっていたが、提案を受けてトイレで履き替えるスリッパをきちんと並べられるように、カラーの「足形テープ」を床面に貼り付けることによって、整頓を促し、だれもが気持ちよく使える履き替え場になった。

改善前の乱雑な状況と、改善後の整頓された状態

<安全確保のための設備改善①>

作業現場では、どうしても死角が発生するが、安全確保のため、作業動線が交わり、狭くなっている通路部分に職員同士の衝突を避けるためのカーブミラーを新たに設置した。

設置されたカーブミラー(赤丸の部分と拡大画像)

<安全確保のための設備改善②>

「カレット精選コンベヤ」では、落ち口から、ガラス破片が下りてくるため、時として大きなガラス破片が弾んで作業員がけがをする可能性があることが分かったため、ビニール製の「のれん」を設置することにより飛散しなくなり、大幅に安全性が向上した。

設置された「のれん」(赤丸部分)

上記の会議の他にも、6か月に1回「相談員ヒアリング」(相談員が育成社員にヒアリングを行うもの)を実施し、育成社員と相談員とのコミュニケーションを図っている。これらの取組により、日頃からの悩みや課題を率直に出し合い、確認することにより、全員参加で改善に取り組んでいる

(ウ)相談員体制の充実とスキルの向上

1名の相談員はおおむね5名の育成社員を担当する体制とし、育成社員一人ひとりに対し丁寧な相談体制ときめ細やかなサポートを行っている。

相談員については、相談員として募集し、採用している。入社後は現場で作業員として就業し、現場の作業を全てマスターしたうえで、育成社員を担当している。これにより、信頼関係の構築に時間がかかる育成社員との信頼関係が構築され、コミュニケーションがとりやすくなっている。

また、相談員の研修として、選任後は「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講し、必要な知識と職務の重要性について学んでいる。それ以外にも、外部研修や学校見学会等にも積極的に参加し業務に役立てている。

(エ)班長・統括班長選出制度の導入と事例

育成社員の班長・総括班長制度は、育成社員のモチベーションアップと職場全体の活性化と多様性の実現に資するため導入された。

育成社員は現在4つの班に分かれており、1つの班は相談員が決めた4~5名の育成社員で構成されている。各班には1名の「班長」が選任されている。班長の役割は、自班の育成社員をまとめるものである。併せて、実習に来社した支援学校の生徒のお風呂や食事の面倒もみている。

班長は4名であるが、そのうちの1名は班長全体のまとめ役である統括班長であり、統括班長と3名の班長は協力しながら業務に取り組んでいる。

リサイクルセンターでは「資源ごみの分別」が主たる業務であり、他の企業のように、色々な部署があるわけではないので、ジョブローテーションが難しい。

「班長(育成社員をまとめる仕事)」に従事していた社員もおおむね10年を経過すると、やはりモチベーションの低下は避けられなかったが、「班長」の上位職種である「統括班長」という役職を新たにも設けたところ、他の育成社員から「統括班長をめざそう!」、「〇〇さんのようになりたい!」という健全な競争意識の醸成につながった。

当初は、長期間、業務に携わっていた育成社員のために作られた役職の新設が、結果として、他の育成社員のモチベーションの向上にもつながるという思わぬ相乗効果を生み出すこととなった。

次に現在の統括班長であるAさんについて紹介する。

Aさんは班長(現在3名)をまとめる統括班長である。総合支援学校在学中の実習を経ての新卒入社であり、職場の雰囲気が気に入り入社した。

勤続10年を目前に、Aさんの次のステップアップと将来の育成社員のキャリア形成を考えて3年前に同社が導入したのが統括班長制度である。そして、Aさんは同制度による最初の統括班長となった。

相談員からの評価も高く、どの配置先でも集中力とペースを維持でき、報連相もしっかりできるので安心して任せられる。

Aさんを目標にしている育成社員も多く、お互いに切磋琢磨しながら自立を目指して好循環を生みだしている。

(オ)職場だよりの発刊

リサイクルセンターでは職場だより「RCのなかま」を毎月発行している。掲載内容は、日常の業務や昼食の様子をはじめとした社員一人ひとりの会社での様子、誕生月の社員を写真入りで紹介するコーナー、季節感を感じさせる写真(春であれば敷地内の桜の写真等)、トピックス(新作業服、無災害記録表、おしらせ等)が豊富に掲載されている。

このような写真が多く掲載された「RCのなかま」を毎月家庭に届けることで、職場と家庭との信頼につながっている。

また、記載されている全文章にルビを振ることにより、様々な家庭環境の社員にも読みやすいよう努めている。

配布先は、育成社員の各家庭をはじめ、総合支援学校を含む京都市内の関係機関である。

(カ)写真を多用した掲示

資源ごみの選別作業では、絶えず動いているベルトコンベヤにごみが流れる中で、「きれいか?、汚いか?」「資源ごみになるのか?、ならないのか?」を瞬時に判断することが求められている。

育成社員によっては、「自分の判断できれいか汚いかを判断して選別する」ということが難しく、資源ごみの選別基準にばらつきが生じることがある。また、最近では様々な素材が流通し、選別すべき種類が多くなっている。

このため、写真を多用した掲示物を作成・掲示し、資源ごみの選別基準の「見える化」を図るなど、様々な改善を行っている。

(2)取組の効果

育成社員の約半数が勤続10年以上と勤続年数が長く、職場定着率が高いことが取組の効果としてあげられる。

併せて、同じ支援学校からの卒業生も多いため、「支援学校の延長」という認識で、毎日の作業を思ってもらえること、支援学校の先生方とのつながりも密接であるため、先生方の職場への理解が深いことなども効果として挙げられる。

このような効果が出てきている要因として、「職場の居心地の良さ」を意識した取組があると同社では確信している。

そのための具体的な取組として、同社では、育成社員が職場での居心地の良さを感じてもらえるよう、新年会(1月)、ボウリング大会(5月頃)、カラオケ大会、食事会(秋頃)等のレクリエーションにも力を入れており、社員相互のコミュニケーションの充実に貢献している。

5. 今後の展望と課題

同社の定年年齢は60歳であるが、従事業務が体力を使う業務のため、加齢に伴い50代半ばで退職する社員が多いが、本人が希望すれば転職活動にも協力している。

育成社員の定着率が安定していることについては、家庭からの支援が重要であるが、勤続年数が長くなると本人だけでなく、家族の高齢化も進み、家庭からの支援が困難になることが予想される。これらの課題については、関係機関と連携しながらサポートしていきたいと同社では考えている。そして、企業としての業績、品質を保持しながら、働きやすい職場づくりを継続し、お互いが人間性を高め合える人材育成に取り組みながら、「ともに成長するなかま」をテーマに障害者雇用を進めていきたいと考えている。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

京都支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。