社内のサポーターが企業在籍型ジョブコーチ、

障害者職業生活相談員、精神保健福祉士、

産業医と連携し、企業内チーム支援で支える

- 事業所名

- 日本パーソネルセンター株式会社

(法人番号: 7140001020794) - 業種

- サービス業

- 所在地

- 兵庫県神戸市

- 事業内容

- UCCグループ企業の事務代行サービス、印刷、入力、資材発送、清掃等

- 従業員数

- 243名

- うち障害者数

- 69名

-

障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 8名 経理、印刷・名刺作成 肢体不自由 7名 データ入力、受注入力、請求伝票処理 内部障害 4名 経理、データ入力、請求書作成 知的障害 14名 データ入力、資材発送・在庫管理、清掃 精神障害 2名 システム管理、マシン修理受付業務 発達障害 34名 経理、データ入力、資材発送、在庫管理、清掃 他 - その他

- 特例子会社、障害者職業生活相談員

- 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

UCCジャパン第2ビル外観

UCCジャパン第2ビル外観 UCCジャパン神戸本社外観

UCCジャパン神戸本社外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

コーヒー業界の大手として知られる「UCCジャパン株式会社」(以下「UCCジャパン」という。)の人事・経理部門の事務集約会社として平成12(2000)年にスタートした「日本パーソネルセンター株式会社」(以下「同社」という。)は、グループ会社の規模拡大に合わせて障害者雇用を本格的に検討し、障害者雇用の場と雇用環境を整え、平成17(2005)年に特例子会社として認可された。

現在、同社は、UCCジャパンのグループ(7社)の特例子会社として、主にUCCグループ各社の事務関連業務の集約会社として業務を行っている。

同社は、「人が集まって業務を進めていく」ということから、人材を重要な資源と位置づけ、「人」をキーワードに「人を大切にする会社」、「人の個性を活かす会社」、「人の能力を開花させる会社」の三つをコンセプトとし、社章は「人」を三つ重ね、真ん中がハートの形をしているロゴデザインである(下のロゴ参照)。従業員からの提案や意見を採用しながら、障害のある従業員が働きやすい職場を目指している。なお、同社では、障害のある従業員を「メンバー」と呼称していることから、以下、メンバーと表記する。

同社のロゴと解説

同社のロゴと解説2. 障害者の従事業務と職場配置

同社のメンバーの障害は様々である。令和6(2024)年6月1日時点での同社の従業員数は 243名で、うちメンバーは69名(身体障害19名、知的障害14名、精神障害2名、発達障害34名)、グループ会社7社をグループ適用した障害者の実雇用率は2.99%となっている。

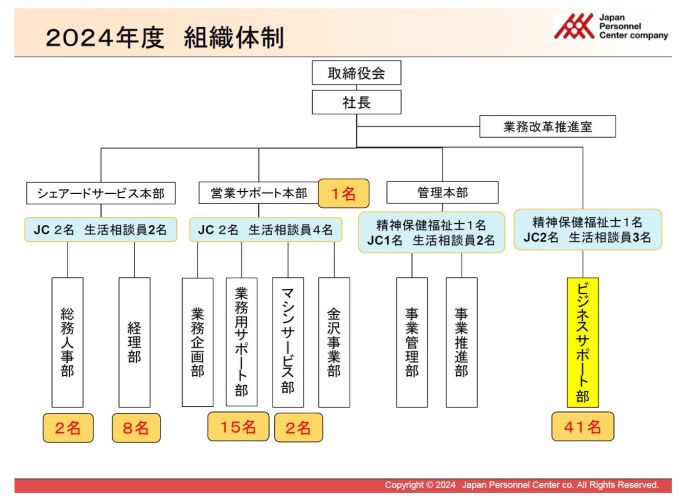

メンバーの配属先は、シェアードサービス本部と営業サポート本部、ビジネスサポート部の各部門に分かれている。

メンバーの担当する業務は、事務処理業務(顧客管理データ入力、FAX受注入力、納品書のスキャン、伝票照合、月末棚卸入力、コーヒーマシン修理受付入力、経理等)、名刺作成・印刷業務(グループ会社の名刺作成、チラシDM、挨拶状、案内状印刷)、出荷業務(自販機用資材・各事業会社への資材発送、カタログ、ギフト包装発送等)、清掃業務(事務所内外、トイレ、空気清浄機、コーヒーマシン清掃等)など、様々である。配属先や担当業務は、各人の希望や適性に応じて決めている。

各配属先では、直属の上司など同じ部署で業務を指導する業務指導者(以下「サポーター」という。)を決め、サポーターが業務面で個別にフォローをしている。サポーターは現在20名であるが、その中には、企業在籍型ジョブコーチ(以下「ジョブコーチ」という。)7名、障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)12名、精神保健福祉士2名などの有資格者もいる(下の「組織体制」参照)。

同社の組織体制

同社の組織体制3. 取組の内容と効果

(1)採用時の障害理解(合理的配慮)についての取組

同社における障害者の採用は多くの場合、職場実習(以下「実習」という。)とトライアル雇用を経ている。

実習の最終日に行う「ふりかえり会」には、本人に加え、保護者や支援機関の職員にも同席してもらい、それぞれの立場から障害特性や必要な配慮、実習で感じたこと等についてヒアリングしている。

本人には、今までの就労(生活)の中でつまずいていたこと、自分で思う特性(長所・短所)や努力していること、働き続けるために会社(職場)で支援してほしいこと、「なぜ働きたいのか」などを確認している。

保護者や支援機関の職員にも、実習の状況を伝え、家庭での様子や配慮が必要な点について確認するとともに、実習場面で課題と思われた点(例えば、挨拶・返事等)について、家庭でできることがあれば指導いただくようにお願いしている。

実習で就労の意志等が確認できた場合にはトライアル雇用に移行する。トライアル雇用でもふりかえりなどを行い、常用雇用につなげてゆく。

実習(10日間)とトライアル雇用(3か月間)の期間中は、ジョブコーチの資格をもつサポーターが本人と毎日20分間の面談を行い、信頼関係を構築している。常用雇用移行後も、本人が希望する際には随時ジョブコーチと面談を行っている。お話を伺ったサポーターの方は、「いつでも相談できる環境は、本人が安心して働ける大きな前提になっていると思います。」と話された。

以上の実習やトライアル雇用を経ることで、同社では各人の障害特性や配慮事項を理解している。

また、実習期間中からハローワーク、支援機関、保護者等との情報交換と関係づくりを行うことで、チームによる支援(チーム支援)を行っている(チーム支援の詳細は後述)。

(2)採用後の「自己分析シート」の取組

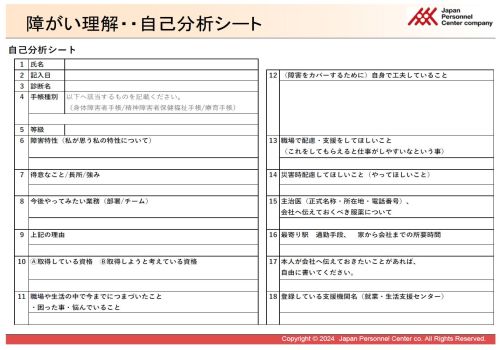

同社では、メンバーが自身の強みや弱みなどを理解するともに、中長期的なライフキャリアプランを明確にしていくためのキャリア支援にも取り組んでいる。

そのひとつとして、メンバーには採用後に「自己分析シート」(以下「シート」という。)の作成を依頼している。シートは「自分の障害を理解し、自ら伝えること」を目的とするもので、障害特性、得意・不得意、やってみたいこと、職場で配慮・支援してほしいことなどについて、各自が自己分析を行い、文章化する。作成されたシートは会社と共有し、サポーターとの面談等で活用している。シートの内容や本人の希望等は成長とともに変わる部分もあるため、毎年更新している。

自己分析シート

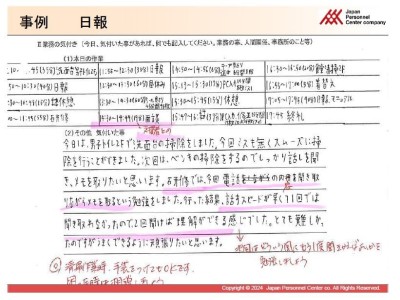

(3)日報を通じての業務管理と体調管理の取組

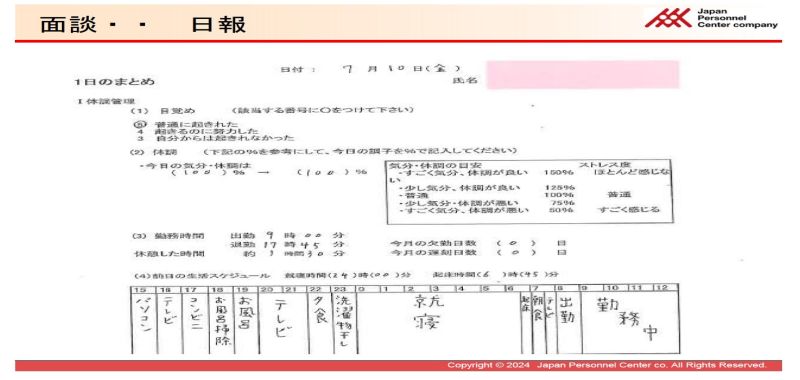

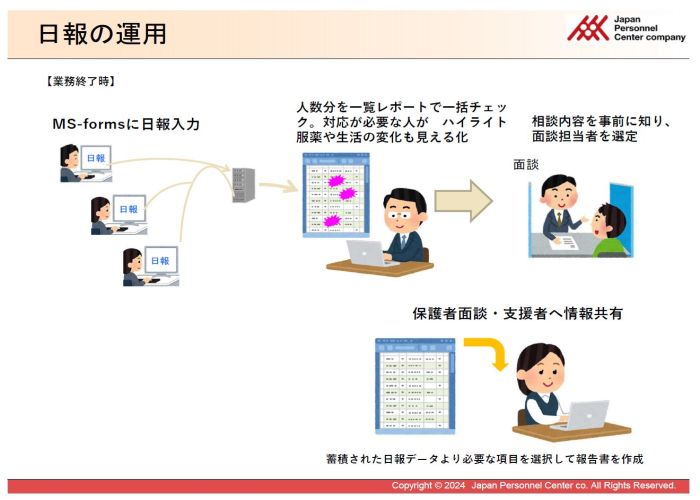

同社では、メンバーが主体的に相談・連絡・報告を行い、自己の健康を意識して安定して働き続けるようにするため、日報を活用している。

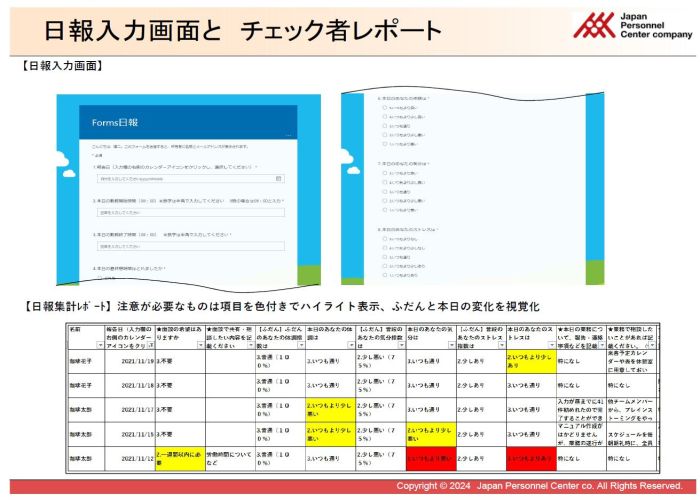

日報の様式は、トライアル雇用期間中は手書きの日報を使用し、常用雇用移行後はマイクロソフトForms(アンケート集計アプリ)を活用したパソコン入力の日報を使用している。

手書き版・パソコン入力版とも記入・入力事項は共通しており、面談希望、体調、気分指数、ストレス、相談事項、勤務時間、休憩の有無、起床時間、就寝時間、服薬状況、通院予定、食事の有無などである。サポーターは日報を確認し、面談等の必要があれば対応している。

パソコン入力版では、注意すべき事項については自動的に表示される設定になっている。メンバーは、業務終了時、心身の状態をセルフチェック(自己評価)して各自マイクロソフトForms に入力する。入力された内容はサポーターが画面上で随時チェックする。日報の集計表では、注意が必要なもの(体調不良等)はすぐに分かるように黄色や赤色の色付きでハイライト表示(アラーム表示)されるので、サポーターは迅速な対応が取れる。

トライアル雇用期間中の日報の記入例

常用雇用移行後の日報の入力画面・集計画面(見本であり、名前は架空であること)

日報の運用の流れ

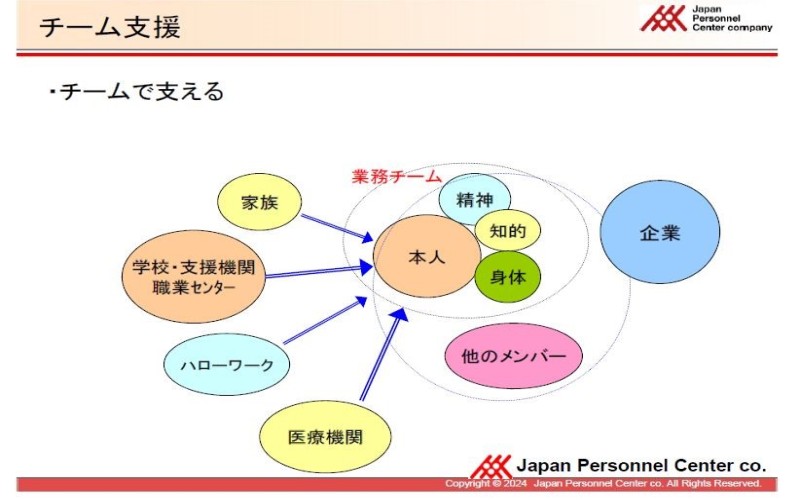

(4)チーム支援の取組同社では、メンバーの就労を、サポーターを中心とする企業内チーム支援により支えている。サポーターには、精神保健福祉士、ジョブコーチ、相談員などの資格がある者がおり、それぞれの専門性を活かした対応(メンバーとの相談等)を行っている。また、生活管理や体調・病状面での関わりが必要な場合には産業医の先生と連携をとりながら対応している。そうした取組により、メンバーは安心して仕事をしている。

先に紹介した日報はその取組のためのツールである。サポーターは、担当するメンバーの日報により、ふだんと比べての気分・体調・ストレス、食事、睡眠時間や家庭での過ごし方、服薬・通院状況等を確認する。体調不良等の何らかの課題により業務に影響があるような場合には、必要に応じて相談や助言を行う。課題によってはサポーターの専門性に応じた役割分担をしており、例えば、障害特性に応じた作業手順の変更であれば、ジョブコーチの資格をもつサポーターが関わる。

生活面での課題にも関わることがあり、お話を伺ったサポーターの方は、「日誌により睡眠時間が少なく、眠気を感じていることが確認できたメンバーと面談したところ、家での洗濯の手伝いが入浴後のため、就寝が遅くなっていることが分かったため、十分な睡眠時間を確保するための改善法を一緒に考えました。」と話されていた。このように、日報を活用することで、課題を把握し、迅速な対応ができている。

また、日報は、コミュニケーションが苦手なメンバーや直接相談できないような事柄でもコメント欄を活用することで、困りごとの把握やコミュニケーションがしやすくなる。そして、アプリ上で関係者が情報共有を行い、迅速な対応がとれるという効果につながっている。必要に応じて、家族(保護者)と情報共有、連携する場合もある。

同社では、社外の支援機関等と連携したチーム支援も重要と考えている。

精神障害のあるメンバーやメンタル不調者等への対応には、精神疾患についての知識や主治医との連携が必要とされるが、その場合には精神保健福祉士の資格を取得したサポーターが対応している。今回取材したサポーターの方からは、次のようなお話を伺うことができた。

「メンバーの通院や主治医との面談に同行するようになり、産業医との橋渡し役として情報交換もしています。そうした活動により、さらに踏み込んだ連携と支援ができるようになり、効果を実感しています。」

その他にも学校やハローワークなど、様々な機関と連携しているとのことで、同社では社内のチーム支援と、メンバーの家族、社外の支援機関等、医療機関とも連携したチーム支援の体制が構築されている(下の概念図参照)。

「チーム支援」のスキーム

(5)サポーター等の支援力向上への取組チーム支援を支えるサポーター同士の連携も活発で、ジョブコーチの資格をもつサポーターは、月1回の定例会のほか、様々なトラブルや課題が発生したときは随時、サポーター同士で相談しながら改善を図っている。

さらに、ジョブコーチの資格をもつサポーターの連携は社外にも広がっている。公益社団法人全国障害者雇用事業所協会(全障協)のつながりから、兵庫県内の企業16社で働く女性の支援者が年3回ほど集まり、情報交換や勉強会等を行っており、サポーターも参加している。先駆的な職場の見学、兵庫障害者職業センターの職員を講師とする勉強会等を通して、知見を広げたり、支援者としての悩みを相談したりできる貴重な場となっている。

また、全社的に障害者雇用に関する理解を深めるため、管理職を含む全社員に対し、障害者職業生活相談員資格認定講習の受講勧奨や社内研修の継続的開催により、社内のサポートを増やしている。社内のユニバーサルワーク研修では、グループワークや障害者雇用における合理的配慮事例の動画の視聴により、日々の対応のヒントを得ている。

他方、メンバーのスキルアップにも取り組んでいる。障害特性に配慮しながら、ビジネスマナーやコミュニケーションに関する研修も行っている。

4. 今後の展望と課題

取材の最後に、同社の障害者雇用を担当する事業推進部の川上部長と主任の村田さんに今後の展望と課題を語っていただいた。

「当社は、UCCジャパンのグループ特例子会社として、実雇用率の確保という社会的責任を全うするだけでなく、「障害者とともに働く」ことの意義を重視しています。それは、障害を個性の一つとして認めた上で、障害者に雇用の場を提供するという社会貢献と、企業としての生産性向上を進めていくことだと考えています。そのためには職域拡大と人材育成が重要と考えています。

職域拡大と人材育成に向けては、メンバーの担当業務を特定の業務に限定することなく、各部署へ幅広く配置し、様々な業務に従事し、成長することを目指しています。そして、障害のない社員とともに働くことを通じて、障害の有無に関係なく、社員が活躍できる場を増やすとともに、各人の個性や能力と仕事との組合せや、各人の状況に応じた多様な働き方の可能性も広げていきたいと考えています。

また、多くの企業では、業務のDX化などにより業務や職務、作業環境等が変わりつつあり、働き方についてもテレワークの導入など、多様性が増しており、そうした変化に対応することが、企業にも働く人にも求められています。当社においても同様であり、障害者雇用へのより主体的な取組が必要です。

当社が受託した業務の工程を分解し、障害があってもできる作業に再構成して提供するとともに、メンバー自身も新たな仕事に取り組む(職域拡大)、作業の習熟度を上げるなど、日々成長していく必要があります。そのためにも、メンバーを含む社員全員が、よりよいチームワークのためにお互いを理解・尊重し、協力して働く職場づくりを進めていくつもりです。」

同社のメンバーの平均勤続年数は9年以上と、職場定着が進んでいる。取材を通じて筆者が感じた職場定着の秘訣は、同社がこれまで進めてきた、実習やトライアル雇用を通じた各人の特性や配慮事項の確認と対応、社内・社外のチームワーク支援、メンバーとのコミュニケーションと成長に向けた支援などであると考える。

そうした同社であれば、お二人が話されたことも様々な取組を進め、実現されることと確信している。また、そうした取組が他の企業の参考になると期待している。

(機構補足)

日本パーソネルセンター株式会社については、モデル事例として過去に2回紹介しています(うち1回は、「働く広場」の掲載記事)。リファレンスのトップページのフリーワード欄で検索可能ですので、ご参照下さい。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

兵庫支部 高齢・障害者業務課 奥 博史・新原曜子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。