みんなが笑顔!焼肉コミュニケーション

- 事業所名

- 株式会社鹿児島なべしま

(法人番号: 7340001003176) - 業種

- 飲食・宿泊業

- 所在地

- 鹿児島県鹿児島市

- 事業内容

- 焼肉レストラン

- 従業員数

- 192名

- うち障害者数

- 5名

-

障害 人数 従事業務 知的障害 5名 厨房、ホール接客 - その他

- 障害者職業生活相談員

- 本事例の対象となる障害

- 知的障害

- 目次

-

事業所外観

事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社鹿児島なべしま(以下「同社」という。)は、昭和45年(1970)年に「焼肉なべしま」として創業し、現在は鹿児島県内で20店舗を運営する焼肉レストランである。創業以来、半世紀以上にわたり「美味しく楽しい焼肉文化」を追求し、多くの方々に支えられ、グループでは複数の県に店舗を構えるまでに成長している。(2)障害者雇用の経緯

平成27(2015)年頃から、企業の社会的責任の一環として障害者雇用に取り組んできた。それまでは障害者を雇用した実績はなかったため、労働局やハローワークの協力を得て障害者雇用に取り組んだ。最初のハードルは、会社全体が抱えている「飲食サービス業は障害のある方の就業は難しい」という社員の先入観だった。そのため、まずは、人事担当者並びに店舗責任者の意識改革に取り組み、特別支援学校(以下「支援学校」という。)や鹿児島障害者職業センター(以下「職業センター」という。)を訪問し、相談することから始めた。その後も障害者雇用に積極的に取組み、令和4(2022)年に高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が主催している障害者雇用優良事業所等表彰における「理事長努力賞」を受賞した。更に令和5(2023)年には、障害者雇用に関する取組が優良な事業主に与えられる「もにす認定」を取得した。

もにす認定式

もにす認定式2. 障害者の従事業務と職場配置

冒頭の内訳表にあるように、同社には現在5名の障害のある社員が雇用されている。今回の取材では、そのうちの二人(AさんとBさん)と、それぞれの上司の方に話を伺ったので、以下に紹介する。

(1)厨房担当のAさん

職場実習(以下「実習」という。)でやりがいを感じたことで同社に入社することを決めたAさんは、厨房担当として調理場で肉を切ったりサラダ等のサイドメニューを調理したりする業務を行っている。

任せられたことを最後までやり遂げるように心掛けて仕事をしているそうだ。元々飲食系に勤める希望があったわけではなく、料理をすることもなかったが、業務に影響されて今ではプライベートでも料理をするようになったと話してくれた。

今年で勤続7年目になるAさんは、教わることよりも教えることの方が多く、後輩への指導や、自分が担当する業務を行う実習生への指導も行っている。優しい社員のおかげで毎日楽しく過ごしているとのことで、悩みごとや困りごとがある際には、話しやすくて信頼できる社員等に相談しているそうである。入社当初は嫌なことがあるとイライラしてしまっていたと話すAさんだが、今ではバッティングセンターに行くなどにより、自分なりのストレス発散方法を見つけて自分の感情をうまくコントロールしている。

これから就職を目指す人へのメッセージとして、「社会人としての自覚を持つことに時間はかかるが、職場の人に頼れば仕事が楽しくなる。」と話してくれた。

同社の社員の優しさやサポート体制によって支えられているAさんは、自分と向き合い成長し、業務を通じて同社を支え続けている。

肉切りするAさん

<Aさんの上司からのコメント>

「Aさんはキッチンの仕事全般を任せても大丈夫と思えるほどの人材である。今は肉切りを中心に教育をしている。今後も厨房の戦力として頑張ってほしい。」と話してくれた。

(2)ホールも兼任するBさん焼肉なべしまでの実習を経験したBさんは、同社の明るい雰囲気に惹かれて入社を決めた。普段は調理場で肉の下処理やスープ作り、サラダ作りを担当しているが、週末はホールに出て接客業務も行っている。調理場での仕事を始めた頃は覚えることが多く苦労もあったが、今ではホールの仕事も調理場の仕事も両方好きだと感じるようになったそうだ。どんな仕事でも覚えたら楽しくなると語るBさんは、最近食材の棚卸しの仕事も覚え始め、さらに早く正確に作業ができるように努力をしている。

Bさんは、学生時代に喫茶店の接客を学んでおり、地方アビリンピックの「喫茶サービス競技」で金賞を受賞した実績もある。入社時は、喫茶店と焼肉レストランである同社との接客の違いを感じたと話した。同社の社員として、「いらっしゃいませ。」等のお客様への声かけの声量やトーンなどを工夫するなど、お店の雰囲気に合った接客をするように心掛けているそうだ。

Bさんに、仕事をしていて楽しいと感じるところは何かと聞くと、「お客様から感謝されるところ」と話してくれた。常連のお客様から声をかけていただいたり、直接感謝の言葉をいただいたりすることもあるそうだ。

そんなBさんは、今年で勤続4年目となる。後輩に指導ができるように空いた時間にマニュアルを見直すなど、後輩ができた自身の立場の変化にも対応しており、同社と共に成長し続けている。

接客を担当するBさん

レジを担当するBさん

<Bさんの上司からのコメント>

「Bさんは、笑顔が素敵なところが一番印象的で、お客様に対しても社員に対しても笑顔が一番大事だと思って働いてくれている。社員間でもしっかりとコミュニケーションを取っており、お客様に対しても丁寧な言葉遣いをし、挨拶やお辞儀の仕方も素晴らしいです。また、分からないこともそのままにせず、必ず確認してくれる。自身のスキルアップにも努めてしっかりと勤めてくれている。」と話してくれた。

3. 取組の内容と効果

(1)取組の内容

ア.募集・採用

各店舗の属する地域の支援学校やハローワークからの紹介で進めている。また、採用前には実習を行ってもらっている。実習を始める前には配慮すべきこと等を保護者や学校の先生に確認してから実習に入るようにしている。

採用面接においては同社の採用担当者だけでなく、店舗を統括する人事採用担当者と一緒に行い、本人に過度な緊張が起きないよう気を付けている。

支援学校からの面接の際は学校の近隣の店舗を選び、面接における過度な緊張を和らげるとともに、まずは場所に慣れてもらうようにしている。

イ.職務選定

雇用する際に支援学校などの支援機関と連携を図り、本人の適性を把握するため、いくつかの職種を体験してもらい、本人が得意とする職種を選定している。

ウ.障害に配慮した職場環境改善

知的障害のある社員が迷わず業務を覚え、その能力を発揮できるように、同社では分かリやすい作業管理表ボードや画像を使ったマニュアルの作成をしたり、棚に保管している物の配置を分かりやすくするため、名称を大きく表記したりしている。また、作業工程で使用する器具は種類により色分けして間違えないよう工夫をしている。

マニュアルの一例

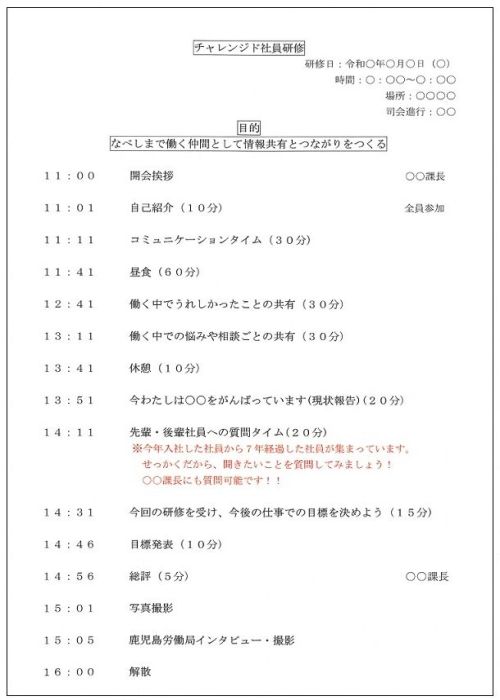

エ.チャレンジド社員研修

障害をマイナスととらえるのではなく、障害を持つゆえに体験する様々な事象を自分自身のため、あるいは社会のためポジティブに生かして行こうという想いをこめ、障害のある社員を「チャレンジド社員」という名称で統一している。

年に1回、障害のある社員だけの「特別研修(チャレンジド社員研修)」を行っている。研修の際はパワーポイントを活用して写真などの画像でビジュアル化し、イメージしやすくなるように努めている。また、働いている店舗が違う障害のある社員同士の交流を深めるために、意見交換会を設け交流を図っている。緊張している社員のために、研修のはじめにコミュニケーションタイムとしてゲームをして場を和ませ、その後に会食をしてから意見交換会に入るようにしている。意見交換会は、働く上での嬉しかったこと・悩み事の共有をし、その後に現状報告として今がんばっていることを発表してもらい、更に今後の目標を立てるといった内容である。研修が終わった頃には連絡先を交換し合う社員などもおり、社員同士の交流はその後も続いているようだ。

チャレンジド研修のレジュメ

オ.組織面での体制づくり

障害者職業生活相談員(以下「相談員」という。)を7名配置しており、業務面だけでなく生活面における相談を行い、その内容に応じた支援を行っている。また、障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)と連携して、支援内容の共有を図り、定期的に連絡を取り合っている。障害のある社員の悩み事を支援センターがうまく聞きだしてくれることもあり、支援センターからの助言を得ながら支援を進めている。

さらに、障害者雇用担当者が職業センター主催の事業主支援ワークショップに参加し、他企業との情報交換、意見交換等を行い、障害者雇用への理解を深め、働きやすい職場づくりのための情報収集にも取り組んでいる。

4. 今後の展望と課題

障害者雇用担当者によると、全店に相談員を配置できることを目指しているとのことである。障害のある社員が在籍する店舗の店長が異動になっても、対応できる態勢にしたいと考えるためである。また、障害のある社員を採用するだけではなく、その後本人が社会で一人でも生活できるようにすることも当社に与えられた務めだとも考えているためでもあるとのことであった。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

鹿児島支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。