株式会社アメディアにおける障害者雇用の現状

- 事業所名

- 株式会社アメディア

- 所在地

- 東京都新宿区

- 事業内容

- 視覚障害者及びその介護者向けのパッケージ・ソフト・機器開発など

- 従業員数

- 12名

- うち障害者数

- 3名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 ソフト開発(プログラミング) 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 2 メールマガジンの編集、ホームページの作成、商品組立て等 - 目次

1. 会社概要

代表取締役:望月 優

資本金: 4,000万円

設立:1989年2月14日 |

望月 優 株式会社 アメディア代表取締役

1989年株式会社アメディアを設立。視覚障害者向けのシステム開発・販売を事業化する。2005年日本盲人社会福祉協議会・盲人用具部会長に就任。 |

経営理念

情報とテクノロジーで障害者の自立支援!

私たちは、情報とコミュニケーションで人々がつながり、技術と交流で障害者 が自立できる環境づくりを促進します。

事業概要

1.視覚障害者及びその介護者向けパッケージ・ソフトの開発

印刷物を読み上げるソフト、インターネット関連のソフト、点字に関連するソフト等を開発。

2.視覚障害関連ソフトの受託開発

盲ろう者用点字電話システムや5カ国語対応点字エディタ・ソフトを開発。

3.視覚障害者向け機器の開発

活字印刷物を合成音で読み上げる読書機を開発。

4.視覚障害者向け電子機器の販売

自社開発の製品を含め、視覚障害者にとって便利なソフトウェアや電子機器の販売。

5.視覚障害者向けシステム・コンサルタント・サービス

目の見える方と見えない方とが共有するシステムや、点字の印刷を含むシステム等の相談。

2. 障害者の雇用実態

| 総人数障害者雇用数 |

12名 身体障害者1名【正社員】 精神障害者2名【短時間契約社員2名】 |

|---|---|

| 勤務場所 |

本社(システム開発課、総務課、IT事業課) |

| 作業内容 |

① ソフト開発(プログラミング) ② メールマガジンの編集 ③ ホームページ作成 ④ 商品の組み立て・発送 ⑤ 社内営業(電話対応) ⑥ 一般事務(データ入力、販売管理) |

| 営業時間 |

平日 9:00~18:00 週休2日 土日祝・定休日 |

| 労働条件 |

正社員:35万円(正社員で雇われている身体障害者の給与) 短時間契約社員(4名) ・ 時給A:1.375円(健常者・女性) 時給B:1.370円(健常者・女性) 時給C:1.060円(精神障害者・男性) 時給D: 800円(精神障害者・男性) →業務への貢献度が高いと、評価制度により時給がアップする。 →2009年7月より、パート社員を短時間契約社員に変更し、正社員と同じ等級で給与が支給されるようになる。 ・交通費:別途支給 ・夏季休暇:3日(各自が申請して取得)冬季休暇:12月29日~1月3日 |

| 障害者雇用経緯 |

「障害者を雇う」という意識で求人募集はしていない。むしろ障害者もできる業務が現場にあるので、幅広く募集した結果、障害者の雇用に至った様子がうかがえた。 また社長以外の社員が障害者雇用に対して積極的で、配慮できる環境も整っていることから、現在の雇用に発展している。 |

| 他機関利用状況 |

障害者就業・生活支援センター「ワーキング・トライ」(板橋区)、ハローワークとの連携により、精神障害者2名を雇用。現在も関係機関と良い関係を築きつつ、継続就労に結びついている。 |

| イベント |

今後、社員を中心に企画していく予定 |

3. 代表的な就労支援機器

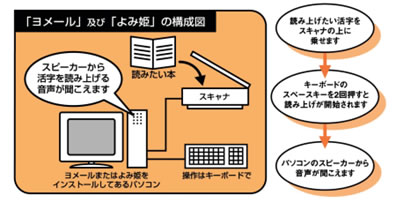

印刷物を音声で読み上げる機器とソフトウェア

|  | ||

| 音声・拡大読書機 「よむべえ」 | 音声・拡大読書ソフト 「ヨメール」・「よみ姫」 | ||

印刷された活字文書を、音声で読み上げる読書機です。 原稿台の上に印刷物を載せ、操作パネルで読み取りボタンを押すだけで、内容を読み上げます。 |

|

4. 精神障害者を継続雇用する上でのポイント

① 精神障害者は短時間労働からスタート

精神障害者の継続雇用を可能にする手段として、短時間から徐々に勤務時間数を延していく方法を構築。その結果、以下の社員が安定して働いている。

| A社員: | 週2日2時間労働からスタートし、現在4年目の社員1名 |

| B社員: | 毎日4時間勤務で、少しずつ時間を延長している2年目の短時間契約社員1名 |

| 社員 | 勤務年数 | スタート時 勤務時間 |

現在 勤務時間 |

所属・契約形態 |

|---|---|---|---|---|

| A社員 | 4年 | 週2日 2時間 | 週5日 7時間 | 営業企画部 IT事業課 正社員 |

| B社員 | 2年 | 週2日 2時間 | 週5日 4時間 | 総務部 短時間契約社員 |

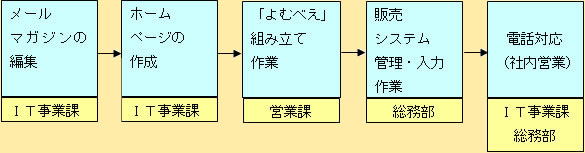

② 精神障害者の能力開発 =「ステップアップ方式」

OJTは、それぞれ業務担当者が担当することで、広く他社員と関われるよう工夫している。そして職場の人々と安心して話せるようになることで、環境にも馴染め、結果として継続雇用を可能にしている。

能力開発は、最初から一度にたくさんの業務を依頼するのではなく、自力でこなせるようになってから、次の新しい業務を覚えてもらう「ステップアップ方式」を取り入れている。

できることを少しずつ増やすことで、当事者が会社全体に貢献していることを実感し、自信を持って働くことができる。

例えばA社員の「ステップアップ方式」は、以下の通りである。

※現在A社員は、B社員のOJTも担当できる程まで成長した。

5. 事業所の様子

6. さいごに(所感)

株式会社アメディアを訪問しての気づきを2点挙げ、結びとする。

① 会社全体のエネルギーを重視する環境

望月社長の障害者雇用におけるポイントは、「社内全体のエネルギーを高めていくこと」である。例えばパワーレスになりがちな精神障害者が2人いても、この方々を引き上げていく周囲のエネルギーや明るい職場環境により、うまく働き続けることができる。

個人の持っている障害や病気の部分に対しては、医療・看護・福祉の力と連携してサポートすることをまず思い浮かべるが、社内全体のエネルギーで支える発想はとても新鮮だった。そしてこの発想を言葉にし、お互いを支えあうチームワークが根付くことで、誰もが働きやすい職場を築くことにつなげているのである。

② 経験から学ぶ姿勢

開設当初、視覚障害のある社員が半分を占め、家族のような雰囲気の会社であったが、業績悪化に伴い、良い人間関係が築けない職場へと変化していった。

その結果、多くの視覚障害者が退職し、会社全体で問題を解決することができなかった。

このことを振り返る望月社長は冷静であったが、当時を思い出され、ご自身の反省として「当時は偉ぶった社長に変化していた」と話されていた。そして一番社長が心を痛めたのは、就職のチャンスをつかむことが難しく、辞めたら次の職場はない視覚障害者を退職に追い込んでしまったことであった。

この苦い経験が基盤となり、現在の障害者雇用や業務の仕組みづくりにつながっている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。