職場定着の促進に向けた取り組み

1. 事業所の概要

| 1)所在地 | 石川県白山市 |

| 2)沿革 | 1983年 創業 |

| 3)事業内容 | 情報通信業 SI事業 他 |

| 4)従業員数 | 721人 (2009年4月1日時点) |

2. はじめに

当社における障害者の雇用状況は、下記のとおりで、障害者の雇用を進めるとともに、その職場定着を図り雇用継続を重視した雇用管理を実施している。そのうち、2008年に入社したAさんへの支援等について紹介する。

<障害者雇用状況>

| 障害部位 | 人数 | 従 事 業 務 |

|---|---|---|

| 肢体・聴覚他 | 10人 ※このうち重度5人 |

システムエンジニア、ソフトウェア開発エンジニア、一般事務 |

3. Aさんについて

Aさんは、全身の関節に炎症を伴う痛みがあり、長時間の歩行や同一姿勢保持は身体の大きな負担となり避ける必要がある。また、手指、膝、肘等関節の屈曲・伸展が難しく、しゃがむことができない等の身体の動きに制限がある。

養護学校高等部入学時にパソコンを購入し、学校の「情報」の授業だけでなく自宅でも意欲的に能力向上に取り組み、在学中に全商ワープロ検定1級に合格した。両手の指1本ずつではあるが、素早く入力し誤変換はほとんどない。卒業後は、パソコンの力を活かした就職の希望を持っていた。

長時間の歩行は難しいため、学校では座ることが出来る歩行器を使って移動していた。そのため、就職に向けての大きな課題の一つに通勤に関することがあった。

4. 障害者雇用の経緯

当社は業種の関係から、高卒者を採用しない方針であったが、就業体験として協力できることがあればとAさんの実習を引き受けることにした。その実習の中で本人の人柄・やる気・意欲・能力が認められ、高卒用の採用試験を実施することを検討してみようということになった。Aさんも採用試験に向けて猛勉強し、採用に至った。

現在、Aさんは入社2年目で、経営管理部に所属し経理の文書作成を行っている。決算に直結する仕事で、間違いがあると後の工程まで影響する責任ある仕事を任されている。

5. 取り組みの内容

【執務環境の整備】

Aさんの身体の状況を考えて以下のような取り組みを行った。

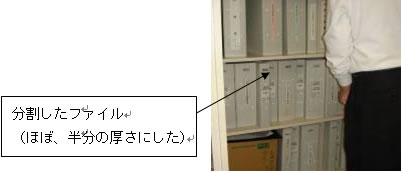

(1)ファイル等の持ち運び

健常者では、何の問題もない重さであっても、Aさんにとって負担となってしまう。また、手指に障害のあるAさんにとって厚いファイルは持ち運びが困難である。持ち運びやすく、かつ重い物を持つことが避けられるよう薄いファイルに分割した。

(2)ファイルキャビネット

Aさんは低身長であり、かつ、しゃがむことができない。そこで、利用するキャビネットの高さについて、高すぎずかつ低すぎず、Aさんの胸の高さにファイルの位置を設定した。

ファイルを保管しているAさん

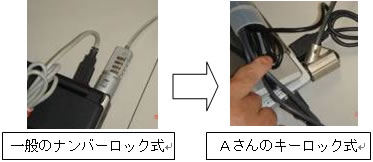

(3)ノートパソコンのワイヤロック

当社では、情報管理のため、帰宅時にノートパソコンをワイヤロックする取り決めになっている。通常ナンバーロック式のワイヤを使用するが、暗証番号を設定する際に指による細かい操作が必要であることが課題になった。そこでAさんについては、ナンバーロックではなく、手指に障害があっても取り扱いやすいキーロック式のワイヤを使用することにした。

(4)座席配置に関する配慮

机と机の間隔が広いスペースを歩くAさん

フロア内を移動しやすいように、所属するグループの中で、出入り口に近い場所に座席を配置した。

また、机と机の間のスペースも広くとって移動しやすい環境を整えた。

【通勤】

通勤ワゴン車

通勤が大きな課題であったが、送迎車のルートを変更して、自宅近くから乗車できるようにした。

また、ワゴン車のステップの段差が大きいため、Aさん用に縦手すりを新たに設置した。この送迎車は毎日、平均5、6人が利用している。

縦手すりを利用して乗車するAさん

通勤ワゴン車

【社内設備の整備】

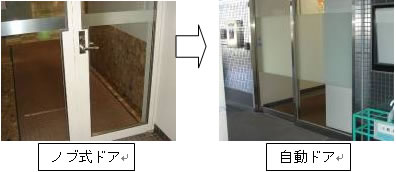

(1)出入口

ICカードをかざすAさん

セキュリティ強化のため、ドアがICカードをかざして解錠する仕組みになっている。そのカードをかざす位置が低身長のAさんでも利用できるようになっている。

また、玄関では、ノブを下げて開ける式のドアであったが、かなり力が必要なため、開けにくかった。そこで、1枚自動ドアに改良した。

(2)その他の設備

車いす用自販機を利用するAさん

当社には、車いす用トイレ(ウォッシュレット機能付)、車いすエレベーター、車いす用自動販売機が設置されている。自販機は、従来から車いすの障害者も使いやすいように、ボタンの位置が通常より低く設定されているものを設置している。これは、Aさんの身長でも利用しやすいもので、以前からの取り組みが活かされているものと言える。

学校で使っていた歩行器は、会社内では、長距離を歩く必要性がないということで、使用していない。

【その他の配慮】

(1)幹部講話時

幹部講話時など、15分から20分程度であるが立ったままの状態で話を聴く機会がある。その際、Aさんに限っては椅子を準備し、着席して話を聴くことができるように配慮している。

(2)福利厚生

職場内の懇親会(歓送迎会や忘年会など)を実施する際、利用する店の造りに配慮して選んでいる。例えば、階段を利用しないと入ることができない店や座敷タイプの店は避けている。また、トイレもウォシュレット機能付きであるか否かを確認してから予約している。

また、長時間同じ姿勢で仕事できないAさんは、勤務中もいろいろ姿勢を変える必要がある。Aさん自身が自分で必要と思われる時に体勢を変えられるような雰囲気作りに配慮している。

さらに、通常の有給休暇以外に通院のための有給休暇が5日間あり、半日単位で取得できる。本人はなるべく休みは取りたくないようであるが、うまく活用しているようである。

6. 取り組みの効果

Aさんに接することがなければ気づかなかっただろう点もいくつかあった。例えば、ペットボトルのキャップを開けることがAさんにとっては大変な作業であることなど、通常では知りえなかったことである。身近に接することが周囲の人の障害者に対する気づきにつながり、さらに職場内で障害のある人々に対する意識が高まっていったと考えられる。

当社としては細かな心配りのされた環境の下、障害のある社員と他の社員が全く同じ勤務条件で、それぞれの特性を認識して、自然な雰囲気を醸し出しながら一人ひとりの個性が発揮される職場をめざしている。そのために、ハード面での支援は当然だが、ソフト面での配慮を常に心がけている。

Aさんも「周りのすべての人が自分より年上で、気を遣う場面が多く大変だが、働きがいのある職場で、自分の能力を精一杯発揮できている」と話してくれた。社員との良好なコミュニケーションも確立されていると思われる。

7. 今後について

現在、一般事務職として経理業務を担当しているが、まだ入社2年目であるため、将来の可能性は多岐にわたっている。Aさん本人にやる気さえあれば、障害というハンディキャップはいくらでも克服できると考えているし、会社としても大いに支援していきたい。

年に1回、上司と本人との間でキャリアレビュー面接を実施している。そこでの内容をふまえて、本人の意向を確認しながら将来の業務について考えていきたい。

また、NECグループでは、「障害者」を「障がい者」と表記するように心がけている。(この文書では、編集部門の都合により「障害者」と表記した。)これは、障害者に対して構えて臨むのではなく、周りがフォローしていく企業風土でありたいと考えているからである。

この前、Aさんは久しぶりに母校を訪問し、自信に満ちあふれた今の職業生活を語ってくれた。ますます今後の彼の成長が楽しみである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。