本人のやる気が一般就労への道を切り開いた

~関係機関の「チーム支援」による福祉的就労から一般就労へ~

- 事業所名

- 株式会社ゲオシティ野々市矢作店

- 所在地

- 石川県石川郡野々市町

- 事業内容

- DVD・ビデオ・ゲームソフト・CD・書籍等のレンタル及び販売 リサイクル及び卸売

- 従業員数

- 16名

- うち障害者数

- 1名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 清掃・DVD返却 精神障害 - 目次

1. はじめに

障害者自立支援法は、障害のある方の福祉的就労から一般就労への移行を促進することを、目標の大きな柱の一つとしている。その具体的な方策として、一般就労を希望する障害のある方への就職準備段階から職場定着までの一貫した支援をハローワーク(公共職業安定所)を中心とした関係機関からなる「障害者就労支援チーム」により行なうことを掲げている。

今回、紹介するのは10年以上福祉的就労をしてきたAさんが「障害者就労支援チーム」による支援を受けながら一般就労へ移行した事例である。

Aさんについて

| 年齢 | 35歳 |

| 性別 | 女性 |

| 障害 | 知的障害B |

| 特性 | 理解力がある、素直で真面目、文字や数字が読めないため写真やイラストを利用すると有効、初めての場所・人に対し過緊張、左目義眼、空間認知が弱い |

2. 採用に至るまでの経緯

Aさんは、同じ知的障害者通所授産施設(以下、「施設」という)に通うメンバーが次々と一般就労となり退所していく姿を見て、一般就労への思いが強くなっていった。石川障害者職業センター(以下、「職業センター」という)では、よりよい就職に向けて事前に取り組んでおくこと、雇用にあたり事業主に理解を求める事項、必要な支援体制などに関してポイントを整理した。Aさんの“働きたい”という強い気持ちにハローワーク担当官が動かされ、一般求人として募集があった株式会社ゲオシティ野々市矢作店へ、知的障害者の雇用についての提案をしたところ、障害者雇用率達成に向けた取り組みを検討していた事業所の意向と合致した。このことから、ハローワークが中心となり、施設、障害者職業センター、金沢市社会福祉協議会(以下、「市社協」という)で「障害者就労支援チーム」が設けられ、チームによる支援が始まった。働く上での見極めを行なうために、※ジョブチャレンジ石川県職場実習制度(1ヵ月)を利用し、この実習を通じて課題をひとつひとつ解決していき、その結果、事業所の求めていた店舗内外の清掃・DVD返却業務が一人で出来るようになり、Aさんは採用されることとなった。

※ジョブチャレンジ石川県職場実習制度とは、新たな就職にチャレンジする若者(35歳未満)や女性の就職支援を目的とし、応募者が1ヵ月間就業体験(職場実習)を行なう石川県独自の制度である。

3. 働く上での課題と解決に向けての支援

Aさんは社会経験も少なく、初めての場所や人に対して極度に緊張するという特性があり、市社協ジョブコーチが初めてAさんと会った時も、自分の名前が言えないほどであった。株式会社ゲオシティ野々市矢作店での面接が決まり、関係機関が集まり面接の練習をした時も、履歴書が逆向きになっていたり、質問と違うことを話したりするという問題があった。

また、事業所の採用条件は、店舗内外の清掃とDVD返却業務が出来ることであったが、文字や数字が読めないAさんにとってDVD返却業務が大きな課題になることが予測された。

これらの課題を解決していくために、施設と市社協のジョブコーチが連携し支援することとした。

【実習前の支援】

(1)事業所での事前調査・打合せ

実習が始まる前に、支援者が事業所を訪問し実際に行なう作業について聞き取りをし、1日の流れの組み立てを行なった。同時に、実際に使用する道具なども確認し、Aさんが今まで使用したことがない道具については、事前に練習を行なうこととした。

また、事業所と実習の進め方についての打合せを実施した。Aさんの特性として一度に幾つもの作業を覚えることは難しいことを伝え、1週間ごとに作業を増やしていく形で進めることを提案した。事業所の了解も頂き、1週目は掃除のみの作業とし職場に慣れるところから始め、2週目以降はAさんの様子を見ながらDVD返却業務等の作業を増やしていくこととなった。

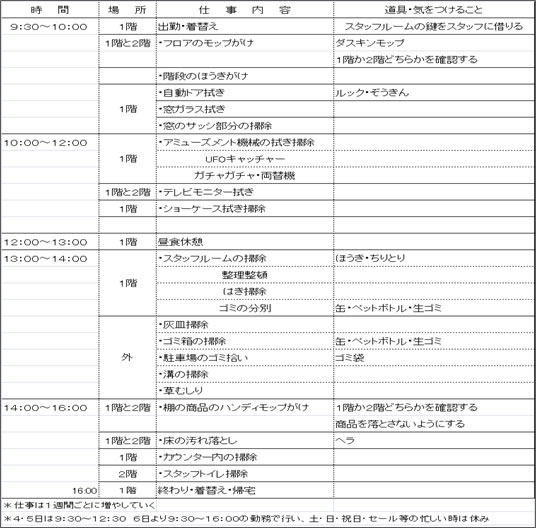

1日の流れ(掃除)

(2)事前の練習(施設にて)

① ぞうきんがけ

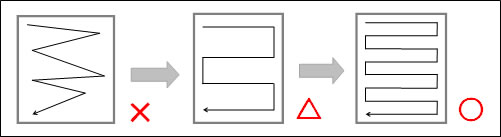

店舗内の清掃業務の中にアミューズメント機械の拭き掃除があったので、Aさんにさせてみたところ、ジグザグとぞうきんを動かし拭き残しが多く見られた。言葉だけの指示だと難しいので、実際の動きを見せたり、手を添えて一緒にやってみせたりすることで拭き残しなく作業が出来るようになった。

ぞうきんがけの支援

② ハンディモップがけ・モップがけ

今まで使ったことがない道具については、持ち方や使い方を伝え、実際に施設内の掃除をしてもらった。空間認知が弱いため、どこから始めて良いのか分からず戸惑いが見られたので、スタートの位置を決め、ぞうきんがけと同様の支援を行なった。

③ DVD返却

返却業務は、DVD本体に貼ってある4桁の数字を見て、同じ4桁の数字が貼ってある空のケースに戻すという流れで、2桁以上の数字が読めないAさんには大きな課題となった。

施設の職員が、4桁の数字を書いたカードを作成し、同じ数字で揃えることが出来るか練習を実施したところ、スピードは遅いが出来るようになった。

【実習中の課題と支援】

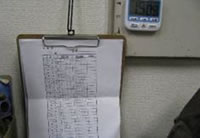

| ① 課題: | 出勤管理はパソコンでされているが、Aさんはパソコンを使ったことがないので入力が出来ない。 |

| 支援: |

1)慣れるまでは、手書きの出勤簿を記入してもらう。Aさんは時計が読めないので、デジタルの時計を横に置き同じ数字を書くよう伝える。≪写真1≫ 2)パソコンの触るところを明確にするため、会社のキーボードを写真に撮って伝えるが、見るところを間違えミスが目立った。≪写真2≫ 3)見るところを間違えないために、写真を使っためくり式のカードを作成した。ゆっくりだが正確に入力できるようになった。≪写真3≫ |

≪写真1≫

≪写真2≫

≪写真3≫

≪写真4≫

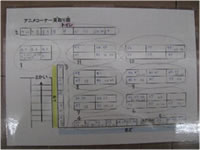

| ② 課題: | DVD返却の棚の場所が分からない。 |

| 支援: | それぞれの棚には番号が書いてあるので、その番号を書いた見取り図を作成した。また、効率よく動けるように動き方も記入した。最初は、見取り図の見方が分からず戸惑いが見られたが、見方を伝えることで出来るようになった。 ≪写真4≫ |

| ③ 課題: | DVD返却で、同じ番号のケースに戻すことが出来ない。(4桁の数字を合わせるのに時間がかかる。) |

| 支援: | 4桁の数字を2桁ずつ見ていくよう伝える。口頭での指示だけではなく、図や 写真を使っためくり式のカードを作成。時間はかかったが出来るようになった。 ≪写真5≫≪写真6≫ |

≪写真5≫

≪写真6≫

| ④ 課題: | ハンディモップをどこまでかけたか忘れてしまう。 |

| 支援: | メモ帳を準備してもらい、棚の番号を記入し終わった棚に●を付けるよう伝える。≪写真7≫ |

≪写真7≫

4. Aさんの現在の様子

実習中、DVDの返却業務がアニメのみだったが、採用後は邦画や洋画の返却も出来るようになり確実にステップアップしている。棚の位置も、体で覚えており見取り図を見なくてもスムーズに返却業務が出来ている。

最近、店舗のリニューアルに伴い店内のレイアウトが大きく変更になった。今まで覚えてきた棚の位置もリセットされるため、慣れるまで時間がかかることが予想されたが、Aさんは大体の商品を覚えており実習中のような支援がなくても早い段階で自立することが出来た。

休みの日は、友達と遊んだり買い物に行ったりと余暇面も充実している。外に出ることでオシャレにも気を使うようになっている。

仕事では、会社の戦力となり、Aさん自身『仕事が楽しい』と表情も明るくなっている。

5. まとめ

今回のケースが一般就労へと結びついたポイントは、第1にAさんの福祉的就労から一般就労に対する強い気持ち、第2に「障害者就労支援チーム」による支援をすることでAさんの特性を理解している施設と市社協のジョブコーチが協力し、現場での支援を行えたことである。

また、職業センターからAさんの特性を踏まえた支援方法のアドバイスを受けながら進めていったことも重要なポイントであった。

福祉的就労から一般就労への移行支援には、関係機関の連携により事業所の取り組みを支援することが必要不可欠であると感じた事例である。

就業支援担当 高村 舞子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。