循環型社会の推進と障害者就業支援の両立を通しての社会貢献

~「環境と福祉の融合」を目指して~

- 事業所名

- 環境開発工業株式会社

- 所在地

- 北海道北広島市

- 事業内容

- 産業廃棄物の収集・運搬・処理及び再生油の製造販売

- 従業員数

- 84名

- うち障害者数

- 直接雇用6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 6 OA機器解体、オイルエレメント分解処理、トナーカートリッジ処理 精神障害 - 目次

- ホームページアドレス

- http://www.kklp.co.jp/

1. 事業所の概要

(1) 沿革

昭和51年、創業者が廃油並びに産業廃棄物の収集運搬および処理事業、再生油販売事業を目的として前身の「株式会社廃油処理センター」を設立し、昭和62年社名を現在の「環境開発工業株式会社」に変更した。その後、事業を拡大し、現在は再生油、廃棄物固形化燃料の製造および販売、廃油処理、環境関連機器の販売、産業廃棄物の処分・運搬、並びにOA機器・通信機器の再資源化の事業を展開している。

(2) 事業の特徴

「循環型社会」形成のために、極力「埋めない・焼かない」を目標に、埋め立て処分場への持込品目を削減し、「リユース・リサイクル等」の循環処理品目・数量を拡大し、新たな処理技術、処理機能の開発を行っている。5つの事業分野があり、廃油収集運搬処理・再生油製造事業、産業廃棄物収集運搬・処理事業、LINK-PRO開発事業(OA機器、通信機器、その他資源系廃棄物の解体・分別処理事業)、R.P.F製造事業(排出されたプラスチック類・紙類を、棒状の固形燃料にする)、E.D.I事業(顧客企業より受け入れ、処理したものをデータ化し各顧客企業へデータを提供)を行っている。

従来は,廃油が含まれているため焼却処分処理されていたオイルエレメントをCO2発生「0」で100%リサイクル出来る機器を開発し、また通常は破砕後投棄処分とされているOA機器、通信機器等も人手による徹底した解体・分類によりゼロエミッションを目指している。

当社の特徴としては技術力、開発力もさることながら、リサイクル事業の労働力として当社社員6名に加え福祉施設からの30名の合計36名の知的障害者が従事していることがあげられる。更に、当社が業務委託している福祉施設での作業者も含めると総勢約100名の障害者が当社のリサイクル事業に従事している。

これらの取組みは環境と福祉の融合を目指した障害者の自立支援の新しい形を提供しているといえる。

(3) 経営方針

当社の経営理念として「社業を通じ、いかにして『社会貢献』できるかを常に模索します」を掲げ、企業経営の目的は社会貢献であると明言している。利益の確保は民間企業として当然であるが、利益は企業の目的を達成するための条件である。

当社の目的である「社業を通じての社会貢献」には2本の柱がある。第1は循環型社会の推進に役立つ環境分野での貢献であり、第2は障害者就労支援による福祉分野での貢献である。

(4) 組織構成

環境保全事業部、LINK-PRO開発事業部、営業本部、管理本部からなる。

従業員は環境保全事業部40名、LINK-PRO開発事業部24名(内、障害者は直接雇用6名および福祉施設からの30名)、営業本部13名、管理本部7名の合計84名である。

(5) 障害者雇用の理念

障害者の自立を支援するという理念が明確である。社会貢献という企業理念の下、going concern(企業活動の継続)としての企業経営に必要な利益を確保することと障害者の自立支援を両立する方策を模索し、障害者の自立支援は企業の直接雇用だけではないという他社に見られない現在の障害者の就労形態を実現するに至った。

顧客企業が廃棄処理を当社に発注することにより、当社の業務量が増加し、それによりさらに「人の手~労働力」が必要になり、その結果、障害者の就労機会や領域が拡大していくというサイクルができている。

すなわち、顧客企業も当社も企業として事業活動をしていく中で、障害者の自立を直接・間接的に支援するという社会貢献としての活動を実践している。

2. 障害者雇用・就労の経緯・背景

平成10年4月ハローワーク(公共職業安定所)から障害者2名の雇用(トライアル雇用)の依頼があり、立ち上げ後間もないLINK-PRO事業(OA機器解体、リサイクル)で試行的に就労を開始した。

就労を開始した当初1週間は2名の所属する施設の職員が当事業所でケアをしていたが1週間を過ぎてからは彼等2名だけとなった。彼等2名に対する障害者としての特性や対応に関する詳しい情報がなく、また障害者雇用に関するノウハウや経験も当社になかったため、結果、2名の就労は6ヵ月間で終了し雇用には至らなかった。

その後、平成13年2月、現在の解体第2工場(OA機器関連)の立ち上げと同時に、高等養護学校から2名の知的障害者を受け入れた。現在1名は契約社員、1名はパート社員として活躍している。

一方、平成16年に大手メーカーからの大量の処理物件の受注に成功した。

大量の処理物件と高度のリサイクル基準をクリアするためには「人の手~労働力」が一層必要となり、一時期、人材派遣会社からの労働力確保に頼らざるを得ない状況にまで陥り、このことが人件費等のコストアップという大きなハードルとなった。

当事業継続のためのあらゆる工夫を重ねているとき、「環境と福祉の融合」を目指す現在のマネジメント会社と出会った。この出会いが契機となり、平成18年よりマネジメント会社を「障害者雇用の軸」として、障害者の雇用と自立支援に向けた新たな取り組みをスタートさせることとなった。

3. 取り組みの内容

企業存続の条件である利益の確保と当社企業理念の1つの柱である障害者の就労支援による社会貢献を両立させることは、当社の通常運営の中に障害者の自立支援をとり入れ両社をビジネスとして協力することで可能となるのではないかと考え、平成18年より以下の新たな障害者の就労形態を開始した。

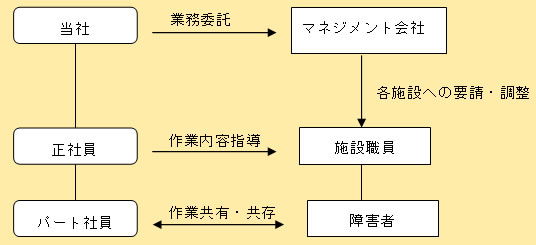

★特徴1:マネジメント会社の取り込み

企業と福祉の双方に精通しているマネジメント会社が、客観的な立場に立って互いのメリットを引き出し、要求や改善事項等の企業側と福祉側双方のギャップ調整やマンパワーの確保にあたる。また、当社がマネジメント会社に就労可能な障害者の確保を依頼し、マネジメント会社が各施設から当社で就労可能な障害者を確保する。

★特徴2:複数の福祉施設との協力

ひとつの福祉施設や福祉法人だけでは自立する障害者の人数も限られ、企業としてマンパワー確保の頭打ちが生ずるため、ひとつの福祉法人に限定せず、自立支援に前向きな福祉法人に、就労可能な障害者の確保について協力を依頼した。このことは異なる福祉施設の障害者が同じ場所で働き、知識・スキルを共有することにより施設間でのスキル格差をなくし、多くの障害者が自立する機会を生み出すこととなった。

現在は5法人より協力をいただき、併せて各施設より1名ずつ計5名の職員が当社に常駐し、障害者の作業指導を含め社会性やメンタルケアまでを担っている。なお、この施設職員の常駐によって、障害者はもとより当社の精神的負担が軽減されている。

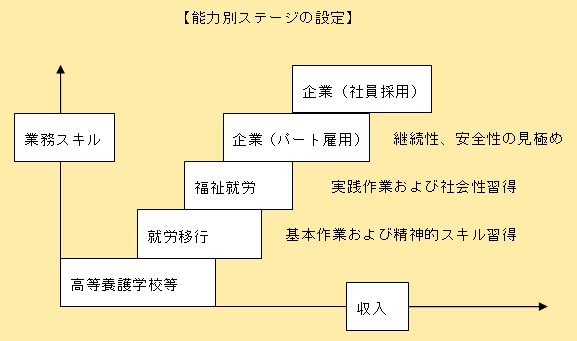

★特徴3:能力に合わせた対価とステップアップ

以下のステージを設け、能力と対価を比例させ最終的には当社で採用し、障害者は事実上の自立へと繋がるシステムとしている。

現在、当社では社員6名(契約社員1名、パート5名)、施設から30名の計36名の障害者が就労している。最初は福祉就労の形で就労し、福祉就労からパート雇用への登用はマネジメント会社の能力評価を参考にする。パートから契約社員、契約社員から正社員への登用は、当社が判断するが、それぞれ経験年数や筆記試験合格および上司の推薦を条件にしている。

上記、当事業所における就労とは別に、6ヵ所の福祉施設に加工業務(パチンコ台解体後のユニットを、更に素材別に解体、分別する作業)を委託しており、当事業所での障害者を合わせると100名強の障害者が当リサイクル事業に従事している。

(1) 障害者の従事している作業内容

① 当事業所内

イ OA機器解体 19名(内、5名が直接雇用、14名が福祉就労)・・・ゼロエミッションを目指し、パソコンや汎用コンピュータ、複写機、デジタルカメラ等を手作業で解体し素材に分別する。

ロ コピー機用トナーカートリッジ処理 5名(全員が福祉就労)・・・トナーカートリッジの各ユニットに組み込まれている部品を解体し分別する。

ハ オイルエレメント分解処理 7名(内、1名が直接雇用、6名が福祉就労)・・・エレメントカッター(オイルエレメント分解処理システム)でオイルエレメントを分解処理する。

ニ 就業時間・休日

契約社員:08:30~17:30(休憩1時間)、週休2日制

パート :09:00~17:00(休憩1時間)、週休2日制

② 福祉施設委託業務:前述

(2) 採用経路

上述のように、まずマネジメント会社に委託して福祉施設から就労者を確保し、2週間程度の職場実習を経て福祉就労の形で当事業所において就労してもらい、マネジメント会社の判断を参考にして、最初はパート社員として当社が直接雇用している。

(3) 障害者の雇用、就労で留意していること

① 当社には障害者に関する専門家はいないので、福祉施設に依頼し専門家を事業所に常駐していただいている。

② 障害者に対しては生産性を考えさせないよう当社職員にも周知している。

③ 福祉就労を終えて当社の直接雇用になった障害者に対しても、福祉施設職員によるメンタルケアを継続している。

④ 障害者によっては同僚との競争意識が過剰となり頑張りすぎる人もいるため、頑張り過ぎないような指導もしている。

4. 取り組みの効果

(1) 社内

① 障害者が働く喜びを素直に表わしているのを見ることにより、障害を持たない人までが働く喜びを再認識するようになった。

② 障害者が仕事を楽しくやってくれることで、障害のない人も励まされている。

③ 障害者の頑張りを見て、障害のない人の中に後ろ向きの発言がなくなった。困難なことに対しても、どうしたらできるかという前向きの発言が多くなった。

④ 障害のない人の仕事への取り組みが積極的になり、担当外の仕事へも自ら参画し始めた。

(2) 対社外

① 顧客企業に対しては、当社に仕事を発注することにより、障害者の自立支援という形で社会貢献できるという大きなセールスポイントとなっている(当社では、OA機器等のリサイクルでは全体の70%強が障害者の手によって解体処理されており、顧客企業に対し、リサイクルの詳細な結果がフィードバックされている)。

5. 最後に(編集後記)

(1) 取材をして感じたことは、経営理念が明確でかつそれを確実に実践している会社ということである。社業を通じての社会貢献の柱の1つである循環型社会の推進に役立つ環境分野においては、先進的技術を開発し、また「埋めない・焼かない」を目標に徹底的にリサイルを目指す事業を展開している。

(2) もう1本の柱である障害者の就労支援による福祉分野での貢献においても、今回記事にしたように、数多くの障害者の自立を目指した活動をしているという印象を強くした。

(3) 障害者の数人にインタビューさせていただいたが、全員が「仕事は楽しいです」と明るく話してくれた。全員が元気に挨拶して、とても気持ちの良いインタビューをすることが出来た。

(4) 知的障害者への接し方を知っている社員がいる企業が少ない中で、当社のマネジメント会社を取り込んだ就労形態は多くの企業にとって大変貴重な参考と事例になると思われる。

(5) 当社における障害者の就労が成功しているのは、彼らを指導してきた福祉施設職員とマネジメント会社の方々の力、そして当社の障害者の自立支援に対する思いの強さによるものと思われる。

「障害者が職業を通じて社会的自立を実現するためには、企業側の理解とともに労働力として受け入れる態勢が整っていなければ達成することはできません。しかし、企業は慈善活動の場所ではなく営利団体であることから、潤沢な経営が成立していなければ、障害のない人も含め障害者に対しても報酬を支払うことができません。そして何より障害者の自立を指導・援助するためには、企業側が日常的に障害者とのきめ細かな接触に努め、その一方では、社会的自立を目指す強い意志を持った福祉側の専門家としてのサポートも必要となるのです。この仕組みを多数の企業が取り入れることにより、社会的に自立していく障害者が一人でも多く増え、彼らが得る報酬によって経済循環に貢献し、そして納税者として本当の意味での自立に繋がると考えます。」

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。