「個人の自立・会社の成長」を地域と共に

- 事業所名

- 株式会社アドバンテストグリーン(株式会社アドバンテストの特例子会社)

- 所在地

- 埼玉県北埼玉郡

- 事業内容

- サービス業務(工場の守衛、配送、環境、清掃、パンの製造・販売、社員寮管理など)

- 従業員数

- 63名

- うち障害者数

- 22名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 環境 肢体不自由 9 守衛、配送、環境 内部障害 1 配送 知的障害 11 環境、清掃、パンの製造・販売 精神障害 - 目次

(群馬R&Dセンタ)

1. 障害者雇用の経緯と背景

当社は株式会社アドバンテストの特例子会社として、2004年9月6日に設立され、10月に事業を開始した。

当社が設立された背景としては、親会社の経営理念である「本質を究める」を念頭におき、企業における社会的責任や然るべき法令を順守することはもちろん、障害のあるなしに関係なく「同じ人間同士」地域に密着した業務および雇用創出にチャレンジしていくためである。設立以来、「個人とチームワーク」「個人の自立と会社の成長」をスローガンとし、日々「高品質でこころ温まるサービス」の提供を心がけている。

なお、当社は特例子会社設立のために、ゼロから新しく事業を始めた会社ではなく、同じく関係子会社の旧来部門において、障害者雇用を実践していた事業部門を分社化して設立した会社である。(よって設立当初より、多少なりとも障害者雇用の実務経験を有していた)

設立当時の人員は、転籍した社員が54名、うち障害者は10名(身体8名、知的2名)であった。

2. 作業内容と職場配置

(1)作業内容

親会社からの委託業務が中心であり、親会社が所有している事業所や工場(主に埼玉県と群馬県の4事業所)における守衛、配送、緑化整備や清掃など、日々、お客様が快適だと感じていただけるサービスの提供に取り組んでいる。提供している業務は以下のとおり。

①守衛・フロント受付業務(身体3名)

構内に出入りするお客様や社員の入出管理や受付、電話応対等を行っている。警備業務に求められる品質は年々増しており、巡回による異常発見や災害発生の場合など、臨機応変な対応が求められる。

②社内メール便の集配業務(身体5名)

社内専用の郵便局の役割を果たし、メール便や宅配便などの集配を行っている。また、事業所によっては親会社の製品に関する部品や設備などの受入検査業務も代行している。誤配防止のためには、正確な知識と行動、またお客様との円滑なコミュニケーション力も必要とされる。

③環境業務(身体3名、知的3名)

事業所や工場における緑化整備や廃棄物の分別計量、製品部品の解体作業、また会場の設営など多岐にわたって業務を行っている。特に緑化整備では、それぞれ10万坪を超える事業所の広大な敷地を効率よく作業するために作業計画と機械化を推進している。

④清掃事業(知的7名)

トイレや通路、床、会議室などの日常清掃とワックス塗布などの定期清掃、および廃棄物やリサイクル物の回収を行っている。基本的には、フロア毎に担当者が決まっているが、休暇などの対応として、誰もが同じ作業手順で同レベルの仕事ができるように作業マニュアルを作成し徹底している。

⑤パンの製造・販売業務(知的1名)

群馬R&Dセンタにて、季節限定メニューやオリジナル商品など20種類以上もの焼きたてパンを、毎日お客様に提供している。特に食品を扱う上での衛生管理に努めている。

⑥アドバンテストの寮管理業務(障害者なし)

社員寮における利用者の入寮・退寮の対応、施設の整備や清掃などの維持管理を行っている。100人もの入寮者がいるため、個人と集団、両側面の対応が必要である。

フロント受付

メール便の集配

電気芝刈り

フロア掃除機掛け

パン工房でのトレイ拭き

挿木による植栽

(2)職場配置

職場配置については、当社の特徴として、次の3つを上げることができる。(それぞれの特色についての対応については、別項にて詳しく述べる)

①分散型の雇用管理

親会社が所有している事業所が、群馬R&Dセンタ、大利根R&Dセンタ、群馬工場、群馬第2工場など、埼玉県と群馬県に分散して立地している。そのため、特例子会社でよく見られるような本社集中型の労務管理は困難であり、現場で障害のある社員と一緒に仕事をする社員、とりわけ指導者が担う役割が非常に多いといえる。

②多様な障害のある方の雇用

障害者といっても身体と知的の別だけでなく、重度ダウン症、高次能機能障害、アスペルガー症候群、内部疾患、聴覚障害のある社員が働いており、作業スキルの面だけでなく安全衛生防災を含めた労務管理の難しさがある。

③年齢格差

当社が特例子会社として分社化する以前には、障害のある社員は身体に障害のある人が大多数であり、勤続年数も長かったため、現在では55歳以上の高齢者が増えている。逆に分社以後は、新たに職域が拡大されるにつれて知的障害者に雇用がシフトしていったという経緯があり、主に地域の特別支援学校などからの採用を進めた結果、知的障害者は若年者の雇用が進んでいる。よって、身体障害者は高齢者に、知的障害者は若年者という年齢による格差が生じており、それぞれに応じた労務管理が必要である。

3. 関係機関・家族との連携

(1)関係機関との連携

当社は設立から現在に至るまで、実に様々な関係機関からの支援を利用し、今でも多くの支援者たちから助けられる場面は多く、連携の大切さを実感している。

①行政機関

採用の相談窓口である所管のハローワーク(公共職業安定所)(行田・熊谷・館林など)、助成金の相談などは埼玉県雇用開発協会、就労支援に関しては、埼玉障害者職業センターや埼玉県障害者雇用サポートセンターなどから心強いご支援をいただいてきた。また、地域の特別支援学校(行田・騎西・本庄・羽生ふじなど)とも連携を深め、採用に関することだけでなく、実習生の受入指導や会社見学会の開催など、社会貢献活動を通じて相互理解を深めている。

②特例子会社等

当社設立にあたり、埼玉県内に設立されていた特例子会社数社へ見学に行き、直接アドバイスや指導を受けた。実際に障害者を雇用している事業主や担当者の経験や苦労、または留意点などを聞くことができ、ここで得た情報は設立してからも大変役に立っている。また、これから特例子会社を設立しようとしている企業からの訪問は歓迎しており、少しでも地域や社会に「恩返し」できれば幸いである。

③各支援連絡協議会

地域で開催されている連絡会、例えば「さいたま障害者就業サポート研究会」「埼玉県特例子会社連絡会」「特別支援学校関係者連絡会」などでは、我々企業とは違った立場の者から障害者雇用への取り組みや経験談などを聞くことができ、大変有意義であると感じている。特に同じような課題や問題に直面した事例での対応や、職域の拡大の施策など、参考となるものばかりであり、今後も積極的に参加していきたいと考えている。

(2)家族との連携

障害者を雇用するにあたっては、家族との連携は不可欠であると考えている。理由は、会社と家族双方が本人についての情報を共有することで、事故の回避や問題の早期発見をすることができ、安全衛生やメンタルヘルスといった二次的な障害を予防することができるからである。それによって、本人が安定就労でき、作業のスキルアップを図れることで、本人および会社の成長につながるのである。そのため当社では、会社と家庭との間で連絡帳をやり取りし、1年に1~2回程度、定期的に4者面談を実施している。(4者=社長・職場のリーダ・本人・保護者、必要に応じジョブコーチも参加)

4. 雇用管理面の配慮

当社では、障害者の就労安定を図るため、主に、以下のような配慮を実施している。

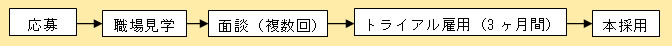

①採用に至るまで

原則、面談して即本採用はない。まずは職場を見学して職場の風土や雰囲気を知ってもらう。そして、本人に働く意思がある場合は面談を実施する(必要に応じ複数回実施)。見学や面談には、本人だけでなく、可能な限りご家族にも同行していただく。ざっくばらんに、不安なことや要望などがあれば、何でも相談を受けている。当社としては、基本的な生活習慣や業務とのマッチングはもちろんのこと、安全面での配慮は十分か、対人関係は大丈夫か、なども考察している。面談合格後、双方の確認期間としてトライアル雇用を経過し、本採用となる。

②会社側の受入体制

当社では、障害者を採用した場合、本人とその本人を指導する役割を任命した「ワンマン・ワンボス制」を採用している。これは窓口を一本化することで、無用な混乱や雑音を避けることが狙いである。また、指導する立場の者や一緒に作業する者には、「障害者職業生活相談員」を必須講習としており、現時点でほぼすべての対象者(17名)が受講を終えている。また、年に2回程度、外部より講師を招いて「障害者と向き合って作業する上で」と題しての研修会を開催している。昨年は近隣の特例子会社、今年は地域障害者就労支援センターに講義をお願いした。

社内研修「障害者と向き合って作業する上で」

③目標管理と教育

当社では、本人と面談し、個々に応じた年度の目標を設定している。本人の業務レベルに応じて、特に本人の強みを活かし伸ばしていけるような課題を設定している。自己が決めた目標をクリアし成功体験を体験させることで、モチベーションアップにもつながっている。

例として、入社6年目の福田さん(アスペルガー症候群)を紹介したい。彼は、入社以来、真面目に業務に取り組む姿勢と功績が評価され、当社「社長賞」や「業務改善提案賞」などを受賞し、パートから特別社員への登用試験もパスし、現在では、来社されたお客様への会社説明や、外部セミナーへの講師としての講演活動など大忙しである。

◇第1ステップ(入社~2年目)

スローガン:「落ち着いて着実に」

具体的項目:会社に慣れる・仕事に慣れる・会社組織を知る

◇第2ステップ(2年目~4年目)

スローガン:「平常心で何事にもチャレンジ」

具体的項目:作業器具を使える・備品管理できる・作業マニュアルを作成する

◇第3ステップ(4年目~)

スローガン:「業務を全体的に捉えて遂行」

具体的項目:パソコンスキルの向上を図る・後進に指導できる・業者と折衝できる

会社見学会での説明

業務改善提案書の作成

講師として講演

④心と体の健康管理

当社では、職場単位において、毎日朝礼の実施を励行している。朝礼では業務の連絡はもちろん、その日の体調や顔色などを見て、仕事ができる状態かを確認する。人と人が仕事をするうえで、顔を合わせて挨拶を交わし、たとえ雑談であったとしても声をかけあうことは、非常に大切なことであると考えている。

また、非常に幸いなことに、親会社の管理する事業所によっては看護師が常駐しており、体調不良はもちろん様々な相談に応じられる体制が整っている。くわえて、健康診断の結果をもとに産業医からの指導や、希望者にはメンタルヘルスについての面談を受けることも可能であり、大いに活用させていただいている。

5. 今後の課題

(1)職域の拡大

当社が障害者を雇用していくにあたって従事していただく仕事は、なるべく景況に左右されない業務、つまり緑化や清掃など、働く人がいるかぎりは絶えず仕事が発生する業務を選択してきた経緯がある。当面その視点を変えることはないが、仕事の棚卸しをすることにより、障害者が働ける職域の開拓を続けていく。

(2)職場環境の変化

企業組織に属する以上、障害者といえども様々な要因による変化は避けられない。例えば、指導者の定年退職による離職や人事異動、職場の配置転換などがそれである。問題は、その変化に対応できるように教育指導することとであり、会社とは、組織とは、働くこととは、といった学習の場も必要ではないかと考えている。

(3)公私の線引き

どこまでプライバシーに「関与できるのか」「すべきなのか」は、企業によって意見の割れるところではあるが、当社では、あえてメリハリをつけるべきであると考えている。つまり、会社は仕事をするところであり、その結果、お客様に喜んでいただきお給料をいただくところである。プライバシーについては、付かず離れずのスタンスで、ご家庭や関係機関との連携を強化していくことで対応していきたい。

(4)障害者が主役に

自分たちの会社という意識をもって働いてもらいたい。そのためには、それぞれの業務スキルの向上をはかり、競合企業と比べても決して劣らぬ品質を提供しているという自信を持てることが大切である。

少しずつではあるが、それぞれの担当業務における専門性を向上させプロフェッショナルを目指していきたい。

(5)継続させ発展させていくこと

近年では外部から会社見学会や施設見学会の依頼、実習生・訓練生の受入要請、講師派遣や取材の依頼なども多く、地域貢献として我々が果たせる役割や期待が大きくなってきていると実感している。今後も引き続き活動を継続させ、長期安定できる障害者雇用の会社を目指していきたい。

実習生の受入指導

清掃ボランティア活動

近隣特別支援学校「夏祭り」に出店

ラーメンで面談(ラー面談)

雇用開発協会会長賞受賞(2名)

NHKからの取材に対応

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。