三位一体で、急激に障害者雇用を伸ばした優良企業

- 事業所名

- 有限会社新津清掃社

- 所在地

- 新潟県新潟市

- 事業内容

- 一般廃棄物収集運搬処理業

- 従業員数

- 40名

- うち障害者数

- 9名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 9 資源ゴミの選別・運搬作業 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要

(1)事業の特徴・内容

当事業所は、地元(旧新津市)の一般廃棄物(家庭ゴミ)収集運搬処理業として、昭和41年7月に創業。平成21年11月に本社機能と一部工場を現在の所在地に移転して間もない。

なお、現在では政令指定都市新潟市のうち、秋葉区々域の産業廃棄物収集運搬処理事業及び空き缶・ペットボトルリサイクル事業のほか公共施設の清掃整備事業、害虫駆除事業等、幅広く事業を展開しており、地域の環境整備事業の一翼を担いつつ、着実な発展を続けている。

また、新潟県及び新潟市からスマイルカンパニー(障害者多数雇用)の称号(登録)を受け、更にその雇用の促進と職場定着に力を入れている。

(2)経営方針

地域環境の健全な維持・発展のために、社会が抱える環境の諸問題の解決に積極的に参画する。当社が果たすべき社会的役割と責任を自覚し、短絡的収益のみならず、長期的視野に立った事業活動を展開し、豊かな社会の実現をめざしている。

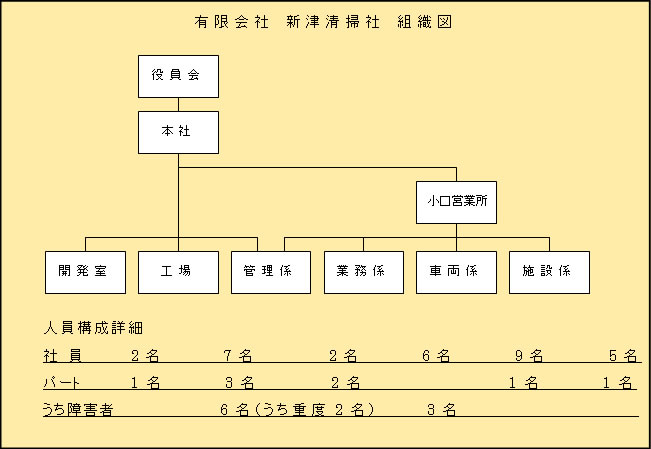

(3)組織構成

組織及び構成は下図のとおりとなっている。

(4)障害者雇用の理念

当社の障害者雇用の理念は、先ず障害者が働くための職域開発と、働きやすい職場環境の整備であると考えている。このためには、①需要(受入れ)側、②供給(送り出し)側「授産施設、養護施設等」、③仲介(ハローワーク(公共職業安定所)、障害者職業センター)側が三位一体となって、障害者雇用のための情報交換と三者の役割を明確にする。①は、障害者の受け入れ準備と指導方法、②は、障害者の送り出し前準備(特に出勤と働くことの意義)、③は各種援護制度(助成金等)の活用、職場定着指導等である。当社としては①の役割を堅実に果たしながら更なる雇用の確保に努めている。会社と職員のために常に現状を踏まえて先を見つつ、営業利益をあげることを追求。加えて地域に貢献できることを念頭に事業を推進している。

2. 障害者雇用の経緯、背景(きっかけ)

会社の設立当初は、求人難であったため、なかなか若年者を確保することが難しく、職員の多くは中高年齢者で占められていた。

現在では、求人年齢制限の撤廃により幅広く採用が可能となった。このため、職員の年齢構成にバランスがとれ、職員同士が互いに目の届く家庭的な雰囲気が生まれてきた。

以前(昭和45年)に障害者を1名採用し、平成18年5月まで長期にわたり勤務し、64歳で円満退職してから、約1年間は障害者の採用はなかった。

障害者の採用に踏み切ったのは平成19年の春からで、ある日、ハローワークと授産施設職員の訪問を受け、障害者雇用の要請と職域開発のためのアドバイス、各種支援制度の説明を聞いた。かねてから障害者の雇用を考えていた当社の意向とかみ合い、早速トライアル雇用による受け入れを行うこととした。

職域開発に当たっては、廃棄物(リサイクル用ペットボトル、空き缶)の選別・運搬作業が主となる。このような作業であれば、作業方法を丁寧に教えさえすれば、ケガをしないよう十分配慮することにより可能であるとの結論に達した。

手始めに、障害者職業センターのジョブコーチの協力も得て、トライアル雇用を実施することにした。3ヶ月間のトライアルにより比較的スムーズに作業遂行ができ、これならばということで正式に採用する運びとなった。

この年2名、20年度にも2名、21年度には3名、22年度途中更に2名雇用して、この4年間で計9名(うち重度2名)の雇用となった。現在まで一人の離職者もなく、障害者雇用率は27.5%となっている。

3. 障害者の従事業務、配置場所

雇用している障害者はすべて知的障害者である。前述のとおり従事業務は、廃棄物(資源ゴミ)の選別・運搬であるが、中には簡単な機械の操作や障害のない人が行っている作業の一部まで任せられる障害者もいるとのことである。

4. 取り組みの内容

(1)取り組みの具体的な内容

障害者の雇い入れは、あくまでも障害者雇用に対するその会社のトップの考え方である。

また、経営者は障害者を雇うだけでなく、一日も早く会社の一員となり、毎日出勤し、働くことの喜びと楽しみが持てるように、心温かくときには厳しく対処することも必要である。

これには、障害のある人、障害のない人にかかわらず、事業主の考え方と職員の心がひとつとなることが重要であり、会社では朝礼時に常に作業手順や注意事項をわかりやすく説明・周知し、作業時にも声かけを行っているとのことである。

このように、会社の幹部(特に社長、専務)が前向きに現状を認識し、すぐに実行に移したことによって、会社・施設・ハローワークの三者(三位)それぞれの持ち場が一体となり、短期間に障害者雇用を伸ばした模範的な事例である。

加えて、雇用開発協会の勧めによる、作業施設設置等助成金制度の活用(ベルトコンベア等の設置)も障害者多数雇用の大きな要因として挙げられる。

(2)活用した制度や助成金等

障害者雇用に当たって活用した制度や助成金は、トライアル雇用制度、特定求職者雇用開発助成金制度及び障害者雇用納付金制度に基づく作業施設設置等助成金と業務遂行援助者の配置助成金である。

(3)業務遂行援助者講習会及び職業生活相談員認定講習会への積極的参加

雇用開発協会が実施する上記講習会には、業務多忙の折でも職場主任等を参加させ、障害者の就労及び職業生活上の指導等に役立てている。

21年度に実施された障害者職業生活相談員資格認定講習会には2名参加させ、障害のない人の中からできるだけ支援者を多くして、職場定着が図れるよう努めている。

5. 取り組みの効果、障害者雇用の波及効果やメリット

(1)取り組みを実施したことによる効果

現在、障害者の雇用数は9名であるが、この多数雇用によって、障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金が活用でき、更なる雇用につなげてきた。

今後も、これら助成金等雇用支援制度を活用しながら、障害者雇用を進めていきたいと考えている。

(2)障害者雇用の波及効果やメリット

障害者多数雇用による波及効果及びメリットは、関係行政機関(新潟県、新潟市、ハローワーク等)への信頼度が高まったこと、地元企業やマスコミ(地方紙)等からの障害者雇用に対するノウハウの照会依頼が増えたことである。

また、スマイルカンパニーの称号を受けるにあたり、新潟市から市発注事業の契約や入札の優遇制度が受けられた。

(3)障害者へのコメント等

平成21年5月に入社したE君(19歳)は就職して間もないが、気もやさしく従順な性格のため、職場の皆からも可愛がられ、これまで一度も欠勤することなく働いている。

当方のインタビューにも笑顔で応え、冬場は雪のため家から約3キロメートルの道のりを徒歩で通勤している。

また、毎日の仕事が楽しく、上司からの信頼も厚い。近い将来、粉砕機等の操作を任せるべく思案中とのことである。

休日など、家庭においてはパソコンを操作し、インターネットでいろいろな情報を見て楽しんでいるという。

同時期採用のYさん(46歳)は、会社から約20キロメートル離れたところから電車通勤しているが、大雪で電車が不通になったときでも、ほかの方法で出勤するほど責任感の強い人である。

これもひとえに、送り出す家庭と会社の心温まるバックアップがあるからであり、これからもいろいろな場面に突き当たることがないとも限らないが、安心して働き続けられることを期待したい。

(4)パラリンピック(国体)への参加

平成21年度は、新潟県で国体が開催された年であった。この大会に当社からも障害者フロアホッケーの種目に参加した。勝敗はともかく参加者にとっては本当に楽しい一日を過ごすことができ、明日の仕事への意気込みとなったそうである。

当社は、今後もこのようなスポーツ大会に積極的に参加してもらい、職員同士の融和と体力の増強を図っていきたいと考えている。

6. まとめ

会社としては、今後も障害者とその家族、社長・専務、障害者職業生活相談員(業務遂行援助者)による懇談会を開催することによって障害者の悩み等を把握し、家庭との連携を取りながら職場定着に努めていきたいとのことである。

以上、短い期間に障害者を多数雇用し、さらに障害者雇用を進めている模範的な事例(会社)である。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。