誰もが働きやすい職場を目指して

- 事業所名

- 株式会社ベネッセビジネスメイト 岡山事業所

(株式会社ベネッセコーポレーションの特例子会社) - 所在地

- 岡山県岡山市

- 事業内容

- サービス業(メールサービス・清掃・オフィスサービス・図書館運営管理・OAセンター運営管理業務)

- 従業員数

- 51名

- うち障害者数

- 27名

障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 3 メールサービス、コピー業務 肢体不自由 3 オフィス事務、図書館サービス 内部障害 1 オフィス事務 知的障害 15 清掃、メールサービス 精神障害 5 清掃、メールサービス - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

株式会社ベネッセコーポレーションの特例子会社として、平成17年2月「障害者雇用を積極的に創出し続け、ベネッセグループの社会的責任遂行の一翼を担う」という目的をもって設立(本社:東京都多摩市)。平成17年4月東京本社業務開始。平成17年5月26日付で特例子会社認定。平成18年4月岡山事業所業務開始。現在、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社テレマーケティングジャパン、株式会社ベネッセスタイルケア、株式会社パーソンズ、株式会社アビバ、株式会社ベネッセビジネスメイトの6社でグループ適用認定。

岡山事業所では設立時、知的障害者、身体障害者8名を含む従業員19名でスタートし、現在は、知的障害者、身体障害者、精神障害者27名を含む従業員51名となっている。発達障害者や精神障害者の雇用にも取り組み、障害部位にとらわれることなく、できる作業や仕事を前提に採用・育成を行っている。

2. 仕事の内容

(1)メールサービス

ベネッセグループに届く、郵便物、トラック便、ベネッセグループ社内便(定期便、個人情報保護便)の仕分けとフロアへのデリバリーサービス。発着の履歴を記録し、ミスのないように1通1通丁寧に仕事をしている。

郵便物仕分けの風景

(2)クリーンサービス

ベネッセグループ社屋館内外の清掃ならびに廃棄物の分別回収。快適なオフィス環境を目指すとともに、ISO14001に基づいた分別の徹底、個人情報保護に基づく重要書類のシュレッダー裁断サービスなど、単なる清掃業務にとどまらない業務としてオフィスを使うお客様の立場にたった幅広いサービスを提供できるよう努力している。

協力してリサイクルゴミ回収作業。指導員は見守り

(3)オフィスサービス

ベネッセコーポレーションに対する総務サービスの代行業務。福利厚生施設や駐車場の管理業務、経理業務などを行っている。主にパソコンや電話を使用した業務で、「迅速・丁寧」を基本にして日々業務に従事している。

(4)図書館運営管理サービス

ベネッセコーポレーション社内にある教育情報図書館の運営・管理業務。

大きく「収集」・「整理」・「提供」の三つの業務があり、「収集」では、図書館に必要な図書を購入したり、仕事に役立つ情報を集めたりしている。「整理」では、図書館システムへ図書の情報を登録、書架に配架する。また「提供」では、図書の貸出や問い合わせ対応を行っている。仕事に役立つ情報が早く正確に提供できるよう意識して業務にあたっている。

(5)OAセンターサービス

ベネッセコーポレーション社屋内コピーセンターの運営。

納期厳守・品質重視をモットーに、ビジネス支援という使命をもって、複雑な仕様や急な依頼にも対応できるよう日々業務にあたっている。

オフィス業務

図書館運営管理

OAセンター

3. 誰もが働きやすい職場を目指しての工夫・対策

(1)視覚的なサポート -分かりやすい表示、見通しが立てられる工夫-

・1日の予定・担当、1か月の勤務予定をわかりやすく表示し、従業員全員の仕事の予定を確認したり、見通しを立てたりすることができるようにしている。また、絵や写真を使った分かりやすいマニュアルを作成し、いつでも誰でも確認できるようにしている。クリーンサービスでは、一人ひとりに合わせた手順書を作成し、順番を確認しながら作業できるようにしている。また、注意事項も、口頭だけでは忘れてしまったり、注意がその都度変わってしまったりすることもあるので、紙ベースに落とし、メンバーの目のつくところに貼っている。

清掃箇所毎の手順カード

注意事項の掲示

— ツールの工夫 —

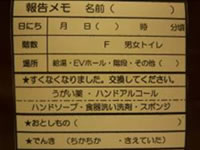

・状況を判断し、報告するというのはとても高度なことである。たとえば落とし物を見つけたとき、指導員にどう報告をしたらよいか、悩んでしまう。そこで、あらかじめ報告をしてもらいたい項目を、メモにして渡し、落とし物を見つけたときなどに、必要な項目を記入すればよいようにしている。書く欄を少なくするというのも工夫の一つである。

報告をしたいとき、「指導員がいない」「指導員が3人いるけど誰に報告をしたらいいかわからない」そのようなとき、メンバーが判断に困らないように、報告する人を表示している。

・郵便物発送の締め切り時間など、分かりやすく表示することで、メンバーが自分で考えたり、覚えたりしなくても、お客様に見て理解していただけるようにしている。

報告メモ

報告先の表示

お客様への表示

使用するタオルは、用途によって色分けをし、

保管カゴも分かりやすいように色を一致させている

(2)身だしなみの確認・接客フレーズの練習

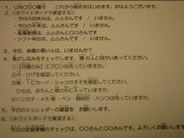

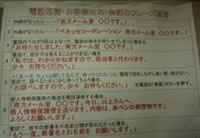

毎朝、朝会をメンバーが日直となって行っている。チェックリストに基づき、お互いの身だしなみを確認したり、今日の予定を確認したりしている。また、メールサービスでは、接客フレーズの練習をしている。電話応対の文言、お客様が来られたときの文言を1週間に一つずつ毎日練習している。はじめは、電話応対が苦手だったメンバー、お客様に不適切な言葉遣いをしていたメンバーも、毎日続けることで、自信をつけ、スムーズに上手にできるようになり、行動の変化が見受けられるようになっている。

朝会での身だしなみチェック

接客フレーズの練習

(3)支援体制

メンバー3~5人に対し、1人の指導員を配置し、細やかな指導を行っている。また課長は生活相談員の資格を取得し、一人ひとりの特性をより理解し、業務上の工夫が行えるようにしている。2号ジョブコーチの資格も3名取得しており、必要なときに必要な社員への

フォローができるようにしている。また、指導員定例会を定期的に行い、多岐に渡る業務分野の中で、指導の工夫、好事例の共有を行っている。当社のやり方、自分自身の関わり方を見つけ、身につけていくための情報交換の場となっている。

(4)相談しやすい環境

いつでも相談できるように、指導員は常にメンバーに声をかけ、また、メンバーが声をかけやすいように明るく振舞うよう心がけている。また、業務日誌を毎日つけてもらい、その日良かった点などを毎日指導員が記入しフィードバックしている。褒める、認める、そして注意する、一人ひとりを尊重しながら共に成長することを目指している。

また、所長や人事・総務課員もメンバーの安定勤務を目指し、異動時や不調時に面談等を行っている。日々の声を拾いやすくするために、「相談したい」、「話を聞いてほしい」、「提案がある」というときに無記名可の相談箱を各拠点休憩室などに設置している。7月に設置し、12月時点で11件と、決して多い数字ではないが、相談のきっかけにはなっており、改めて上司や指導員に面談を申し込まなくても自然と相談でき、着実に運用をしている。

相談箱

相談記入用紙

(5)家庭や支援機関との連携

仕事をしていくうえで課題となることに、就労上前提となる基本的な生活リズムの形成や体調管理、食事・栄養管理、感情のコントロールなどの問題がある。企業が、生活面の課題の全てを負うことは大変な負荷となる。しかし、本人だけではなかなかコントロールできないことやそれ以前に身についていない場合もあるため、家庭や支援機関に生活面の支援をしていただけるよう、連絡ノートを活用し、ご家族や支援機関を交えた支援会議を定期的または不定期に開催し、職場での様子、仕事面の成果や課題を共有する中で生活面の課題を明らかにし、サポートをお願いしている。ご家族や支援機関との連携を強めることにより、本人が安心して、安定的に仕事ができる環境を整備している。

(6)社員のステップアップ(職域拡大、研修)

上記のように働きやすい職場を実現しながら、社員が一つひとつ「できる仕事」の範囲や種類を増やし、ステップアップできるようにしている。場合によっては、異動という形で新しい仕事や新しい拠点でチャレンジする場合もあるし、アビリンピック競技に積極的に参加するよう促している。

また、ビジネスマナー研修やコミュニケーション研修などあいさつや身だしなみ、報告の仕方、顧客への対応、ストレス対処法など、SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)を交えて研修し、働く意味やマナーの大切さを考え、お客様に対してどのように対応したら喜んでもらえるかを考えながら実行できるようにしている。

また、指導に当たる社員も積極的に他社見学や企業の障害者雇用担当者セミナーなどの外部研修に参加したり、意見交換をしたりして、指導の仕方や支援の在り方について日々研鑽している。

(7)ステップアップ雇用の取り組み

また、精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を延ばしていくステップアップ雇用に2008年9月より3名トライした。1日2時間、週5日、10時間の契約からスタートし、スモールステップではあるが、2名は1年後に1日2時間30分、週12時間30分に延長できた。

一方、企業としては、雇用率カウント外であることは助成金受給終了後、経営面への影響を勘案せざるをえない時期が来るという懸念はある。

また、1名は、昨年9月から2ヶ月後には1日3時間へ、3ヶ月後には1日4時間、週20時間に延長でき、1年間勤務できたが、生活面の不安定から残念ながら退職となった。

まだまだ定着や安定就労に課題はあるが、支援機関と連携しながら精神障害者の就労機会の拡大や雇用管理のレベルを上げていきたい。

4. 今後の展望

当社はまだ設立5年目で、課題も多くあるが、就労して仕事をし、お客様からの「ありがとう」を聞くたびに、喜びと自信を増していく社員をもっともっと増やしていきたいと思っている。更なる職域開発をすすめ、誰もが働きやすい職場環境の整備を行い、障害者の就労機会拡大や、同じような環境にある仲間へのよい影響・目標となりえるよう、引き続き努力していきたいと思う。

所長代理 岡本 睦美

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。