製造業における雇用の取り組み

~短期間に6名の雇用を実現させた事業所の熱意と支援者の連携~

- 事業所名

- 西日本三桜株式会社 山口工場

- 所在地

- 山口県防府市

- 事業内容

- 自動車のブレーキ系配管及び燃料系配管の製造

- 従業員数

- 114名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 1 知的障害 3 精神障害 2 - 目次

1. 事業所の概要

当社は自動車部品のブレーキ配管、燃料配管(樹脂系および鉄系)を製造している。

本社工場(広島県東広島市)、岡山工場(岡山県倉敷市)、そして今回取材に伺った山口工場の三拠点で操業している。いずれも自動車産業が栄えている地域である。ここ防府市には大手自動車メーカーの工場があり、当社の周辺にも多くの自動車関連部品を製造する工場群が林立している。

防府工場は平成12年に、現在の地で操業を開始した。当初は少数の従業員での操業であったが、現在では三工場のうちで一番規模の大きな事業所となっている。

現在、広島の本社工場で2名、山口工場で6名の障害をもった社員が活躍している。

2. 雇用方針 ~ ポリシーは「平等」 ~

代表取締役の大室さんと、樹脂生産課長の道植さんにお話を伺った。

「特別扱いはせず、平等に接していきたい。甘やかさず、当たり前に注意することもあります。これが長続きの秘訣ではないでしょうか」大室さんは開口一番そのように語られた。

現在は、障害者専用の職場での部品の組み付け(4名)や、現場ラインでのマーキング(1名)、工場内の環境整備等(1名)が主な作業である。これらの作業は、将来、他の社員と同じ職場で働くことができるよう、段階的なステップアップを図りながら、一人一人の特性に応じて任されている。各部署には担当者を専任配置して、指導支援を行っている。

勤務時間は9:00~16:00(実働6時間)、週5日勤務である。賃金は山口県最低賃金よりも高い水準に設定、健康保険、厚生年金も完備されている。

3. 障害者雇用の経緯と背景

平成20年夏頃、特別支援学校(A校)の進路指導担当教諭(以下、「~校進路担当者」という)から、現場実習の相談を受けたことにさかのぼる。半信半疑で2週間の現場実習を実施してみると、そこには根気の必要な立ち仕事を、黙々とこなす高等部生徒の姿があった。「特別支援学校の実習を引き受けてみて、意識が変わりました」と、道植さんは語った。その時の実習生の採用は、リーマンショック等の影響もあり、具体的な見通しを持てず断念せざるを得なかった。

しかし、この経験をもとに「やるなら、徹底的にやろう」と大室さんは考えたという。

平成21年3月頃、同じ地域のB校進路担当者が、離職した卒業生の再就職先が見つからず苦労していた。それを知ったA校進路担当者から、当社の情報が提供された。このことをきっかけにB校進路担当者が、当社に対して熱心な相談をもちかけた。これに対し、当社では山口工場の規模を大きくするタイミングに併せ、一度に5名の障害者雇用を計画した。大室さんは、先の実習生の姿や、B校進路担当者の熱心な働きかけから、この計画を決意したという。

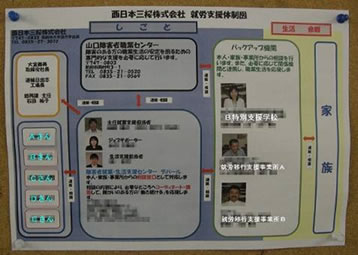

B校進路担当者は、近隣の就労移行支援事業所(2カ所)、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等(以下、「支援機関等」という。)に対して、当社の要望に応えられるよう、幅広く連携を取りながら、対象者の輩出や支援を呼びかけた。

平成21年4月、B校の卒業生や近隣の就労移行支援事業所(2カ所)から4名(Aさん・Bさん・Dさん・Eさん)が集まり、試行錯誤の取り組みがスタートした。

4月頭の職員朝礼で、大室さんから全社員に対して4名が紹介された。はじめは各出身施設等の実習として、それぞれの職員が交代で現場の支援に取り組んだという。それを有機的に機能させるため、関係施設職員による会議が自発的に開かれ、支援体制を整える努力も行われた。

4月下旬から、県立高等産業技術学校の委託訓練(実践能力習得科)として3ヶ月間の実習、続いて障害者トライアル雇用3ヶ月間を経て、平成21年10月下旬に、4名すべてが正式に採用されるに至った。

この間、学校や支援機関等からの強力なサポートが、4人のメンタルな面を支えることになり、「職場定着に大変大きな役割を果たした」と道植さんは言う。

引き続き、障害者職業センターのジョブコーチ支援事業が行われている。実際の作業を定着させていく上で、ジョブコーチのアドバイスが大いに生かされている。

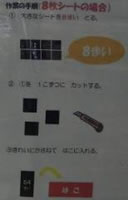

現在では当社の担当者により、本人たちの仕事を取り組みやすくするための、「作業手順書・作業チェックシート・各種表示」や、機械類の運転操作を容易にする工夫や安全装置、知的な障害のある社員のための「計算早見表」など、多くの工夫がされている。これらは日々改良が続けられており、支援者が訪問するたびに「新たなツール」が増えているという。

現場の担当者の方に伺うと、「皆さんがつまずいた時が発見です。わかるように(できるように)工夫をすれば良いのです」と明快な回答が即座に返ってきた。さらに「皆さん、自分の分担が分かっているので、黙々と作業に取り組んでおられます。また、人間関係も大変良好で、お互いに気を配りながら支え合っています。定着には重要ですね」と話す。

当社の障害者雇用が短期間のうちに前進した大きな要因は、事業所の熱意はもとより、支援機関等の役割分担による支援が幅広く有機的に行われていることや、現場における、いわゆるナチュラルサポートが強力に形成されていること等によるものであろう。

4. 障害のある社員の状況

(1)Aさん

自閉症で知的障害を持つAさん(療育手帳A)は、近隣の養護学校(現特別支援学校)を卒業後、他社勤務、そして3の経緯を経て、平成21年10月に入社した。

工場内のライン前行程の業務で、①直管チューブに部材を取り付ける作業、②チューブにマーキングする作業、以上2つの業務を担当している。

①の作業は多種多様の組み合わせがある。Aさんはそのすべてを正確に記憶している。規格の異なる部材が混入していても確実に報告があり、ミスは皆無であるという。手作業であるが一日に3500~5000個程度の作業をこなしている。

②の作業は、正確な位置に適切な濃度でマーキングする必要がある。Aさんの作業ぶりは正確そのもので、インクが減ってマークが少しでも薄くなれば必ず報告がある。そのため、不良品を出したことが一度もないという。

現場上司の方のお話では、「ミスもなく作業効率は大変高い。どの従業員も彼の右に出る者はない。あまりにも早すぎるので、こちらが次の段取りをするのに忙しいことが、うれしい悲鳴です。Aさんに安心して任せられます」と、大きく評価されている。

毎日休むこともないAさんは、ユーモアもあり職場の人気者である。自閉症の特性が業務にしっかりと生かされることで、責任ある仕事を任され、なくてはならない存在となっている。

直管チューブに部材を取り付けるAさん

(2)Bさん

精神障害を持つBさん(精神障害者保健福祉手帳2級)は、同じ地域にある就労移行事業所から、3の経緯を経て、平成21年10月に入社した。後に紹介するCさんと、電子部品の組み付け作業を中心に従事している。緻密かつ迅速な作業ぶりには、感心させられる。そばには、ビジュアルな作業指示表が掲示され、さりげなく2人をサポートしている。

電子部品の組み付け作業に従事するBさん(左)とCさん、作業指示表

(3)Cさん

高次脳機能障害を持つCさん(精神障害者保健福祉手帳2級)は、平成21年7月から、隣市の就労移行支援事業所の実習生として、当社での受け入れを開始した。

ところがスタートして間もない7月下旬、山口県下では大規模な豪雨災害に見舞われた。その影響でCさんの通勤路が遮断されてしまったが、自分自身の判断で他の経路の交通機関を利用、倍の時間をかけて通勤した努力家である。このことが評価され、採用への道が大きく開かれた。県立高等産業技術学校の委託訓練(実践能力習得科)として3ヶ月間の実習、11月末からトライアル雇用に入り、平成22年2月末に正式採用された。Cさんは、Bさんと同じ電子部品の組み付け作業に従事している。

Cさんは、ご自身の障害特性(物事を忘れやすい)について理解している。障害者職業センターのカウンセラーからのアドバイスもあり、記憶を補完するためのツールとして、ノートを活用している。作業机上に置いており、仕事上必要なルールや社員の名前等を記載し、必要に応じて参照している。このノートは、Cさんの良き「アドバイザー」となっている。

Cさんは「職業センターのカウンセラーのアドバイスや、ジョブコーチの支援が職場になじむことに大きな力になった。これらの支援のおかげで安心して働ける」と話す。

高次脳機能障害の就労支援は、未だ発展途上であるが、Cさんのケースは好事例と言って良いであろう。

(4)Dさん

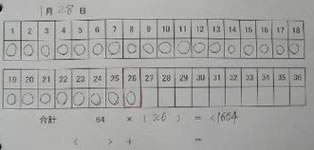

知的障害を持つDさん(療育手帳A)は、隣市の就労移行支援事業所から、3の経緯を経て、平成21年10月に入社した。部材へのシール貼り付け作業、ラバーシートの切断作業等に従事している。数量管理が苦手なDさんであるが、そばに用意された「計算早見表」や「チェックシート」を使って、きちんと対応している。

自信を持って黙々と作業に向かうDさんは、職場の良きムードメーカーでもある。Cさんと同じ就労移行支援事業所を利用していたこともあり、今でもCさんとDさんは互いに支え合う仲であるという。

Dさん(シール貼り作業)と数量チェックシート

(5)Eさん

知的障害を持つEさん(療育手帳B;職業的重度)は、近隣の養護学校(現特別支援学校)卒業後、同じ地域の就労移行支援事業所から、3の経緯を経て、平成21年10月に入社した。Aさん、Bさん、Dさんと同期である。

Eさんは、職場に掲示された「作業指示ボード」により、自分のすべき作業を確認し、自発的に行動している。これは、Bさん、Cさん、Dさんも同様である。

作業指示ボード(右は樹脂チューブ切断作業用)

Eさんは、ゴムホースへの金属バンド組み付けや、様々なサイズの樹脂チューブ切断を、機械を操作して行っている。またDさんと同じく部材へのシール貼り付け作業も担当している。

樹脂チューブ切断作業では、作業指示ボードに掲示された複数の作業伝票により、一つ一つ規格の異なる製品を生産している。作業伝票に示されている「設定値」を機械に入力するのもEさんである。入力すべき数値は赤く印刷されており、ミスを防ぐ工夫がされている。

ゴムホースへの金属バンド組み付けは、空気圧により動作する装置を駆使しながら、両手を使って効率良く作業している。作業状況をチェック表に記入するのもEさんである。

当社の方針の通り、段階的にステップアップを図ることで、対応できる作業範囲が増加しているEさん。最近では完成した製品を別の部署に搬入したり、部品ケースの空き箱を回収したりする業務も任されている。他の社員との意思疎通もスムーズに出来つつあると聞いた。

今後のEさんの成長が楽しみである。

Eさん チューブ切断作業(チェック表記入中;左)とゴムホース組み付け作業

(6)Fさん

心臓機能障害を持つFさん(身体障害者手帳3級)は、ハローワーク(公共職業安定所)の障害者求人を見て応募、平成21年11月に入社した。午前から午後にかけて4時間の勤務である。事業所内のフロア全般とトイレなどの清掃業務に従事している。

5. 雇用を推進する関係機関の支援と連携 ~有機的な役割分担~

すでに触れたように、当社では支援機関等との連携により、多大な人的支援を得たことが、短期間に多数の雇用を推進するための必要条件であったと言える。

しかしながら、障害者雇用が初心であった当社としては、「障害者就業・生活支援センター」が、その交通整理役を果たしたことで、多数の関係機関の役割や雇用援助策に熟知していなくても、それらの支援を有機的に活用することが出来たと考えている。

障害者就業・生活支援センターが作成した就労支援体制図を示す。職場内に掲示されており、いつでも誰でも参照できるようになっている。

当社が障害者雇用を決意したことと、それを支えた支援機関の存在、この両輪の輪が上手くコラボレーションしたことで、現在の結果がある。

広島の本社工場においても、山口工場のこれらの手法を参考にして、新たに2名を採用した。

障害のある社員は、毎日少しずつ成長し、充実感で満たされているように見える。これを積み重ねていけば、やがて皆が同じ職場で働く日がやってくるであろう。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。