障害者雇用のための新たな職域の創出とその後の職場定着への取り組み

- 事業所名

- 株式会社十和田ジーンズ

- 所在地

- 青森県十和田市

- 事業内容

- ジーンズの裁断、縫製

- 従業員数

- 86名

- うち障害者数

- 1名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 刺繍作業 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

青森県及び十和田市誘致企業として、全員地元採用による73名の従業員で、昭和61年3月より操業を開始した事業所である。

平成5年8月に、裁断工場を本社隣接地に新築し、それに伴い従業員数を13名増員して、現在は86名の従業員で操業している。

また、平成12年5月に裁断部門強化のため、CAM(自動裁断機)及び原反ラック倉庫の新築をした。生産品目としては、親会社であるジーンズトップメーカーのエドウィン用ジーンズ(メンズ・レディス)を月産53,000本(日産2,400本)生産している。

(2)障害者雇用の経緯

近年の企業の社会的責任を重視する流れの中で、当事業所でも社会的責任の一端として障害者雇用に取り組んでいかなくてはならないという気運が高まってきた。しかし、初めはどのように障害者雇用を進めていけばよいのかわからなかった。障害者が当事業所の職域でどのような作業ができるのか、また、どういった障害の方なら働き続けていけるのか等悩みは尽きなかった。

そのような中、以前の従業員から息子の職場実習をお願いされた。それは特別支援学校に通う男子生徒の実習依頼であった。これまで特別支援学校の職場見学や職場実習を受け入れたことはなかったが、この親御さんの子供の将来を想う熱意をきっかけとして、平成19年より特別支援学校の生徒の職場見学や職場実習を受入れ始めた。このような取り組みの中で、工場長を始めとする従業員全体に障害者の社会参加を願う気持ちが強くなってきた。そして、どうしたら現従業員に負担をかけずに障害者のための職務を創出できるかを考えるようになり、結論として外注していた刺繍の職務を事業所に創出し、その刺繍作業を障害者用の職務とすることとした。

現在、雇用している知的障害者は特別支援学校から職場実習を重ね、本人のやる気、親御さんの熱意、特別支援学校の先生の想いなどを受け採用に至った。また、雇用に当たっては、特別支援学校の他、青森県高齢・障害者雇用支援協会、ハローワーク、青森障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の様々な支援機関の協力のもと、就職後のフォローアップ体制を組んで職場定着を図っている。

2. 取り組みの内容

現在働いているAさんの業務内容はジーンズのポケットに施す刺繍を機械で行うことである。基本的に刺繍は機械が行ってくれるため、Aさんの役割は裁断されたポケットを重ねられた順番通りに機械に並べること、刺繍が終わったポケットを元の順番通りに重ねて回収することである。一見簡単そうに思える作業であるが、デニム生地は同じ色の生地でも少しずつ色味が違うため、裁断され重ねられた順番を確実に守らないと、縫製後のジーンズの本体とポケットの色味が違ってしまい製品にならない。そのため、重ねられた順番を守るということがとても重要となる。また、生産量を落とさないためにも作業スピードも必要とされる。また、Aさんの障害特性として「集中力が続かない」「落ち着きがない」「記憶の保持が難しい」といった点が挙げられる。与えられた作業をAさんが滞りなく遂行できるように、障害特性に留意しながら働き続けられるようにするため、事業所では様々な配慮や仕組み作りに取り組んでいる。以下に取り組みを紹介する。

○ 固定の担当者の配置

作業を的確に行えるようになるため現場担当者を配置している。基本的に一緒に作業をすることで作業指導及び作業確認をするなどサポートしている。また、現場担当者をその上司が支える仕組みとなっている。刺繍機の作業はAさんと現場担当者の二人一組で行っている。ポケットの並べや回収は先にも述べたように順番を間違えることはできないため、現場担当者がその都度作業に間違いがないよう確認している。

○ ツールの作成と活用

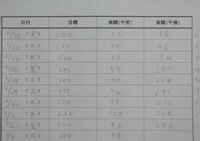

障害特性により集中力が切れやすい傾向がある。そのため作業スピードや作業量の安定を図るために作業量を記入する表を作成し、目標、午前の生産実績、午後の生産実績を視覚化することで、本人が意識して作業に取り組めるようにした。これはジョブコーチとの相談により作成したものである。また、自宅と事業所が離れており通勤には電車の乗り換えを要することから、本人が迷わず電車の乗り換えができるように、また乗り換えに失敗した場合に次の電車がすぐにわかるように通勤カードを準備した。これは障害者就業・生活支援センターとの相談により作成したものである。その他にも、ホワイトボードを刺繍機に設置し作業上の注意点をイラスト等で書き示す、その日の振り返りノートに上手く出来たことを記入することで作業への自信を持ってもらう。また挨拶チェックシートを使い従業員一人ひとりと気持ちの良い挨拶をし、お互いのコミュニケーションを図り促進を目指すといった取り組みも行っている。

○ 事業所全体への啓蒙活動

「工場長だけが障害を理解してもダメなのだ」と向中野工場長は話している。従業員全体が、企業の社会的責任や障害者雇用推進の必要性について理解しなければならない。しかし、その理解を事業所全体に浸透させるのは非常に難しいのが現状である。障害についての理解を促すために、工場長は朝礼で従業員に向けて話をしたとのことである。それは、特別支援学校の中学部や高等部の職場実習を受け入れる中で従業員に何を感じて欲しいのかということである。「世の中には障害のある方もいるが、社会に出ること、働くことを目指して頑張っているということを肌で感じて欲しい。障害者を除外しないで一緒に生きていくことを、従業員全体で目指したい」との言葉を伝えたという。当事業所では、社内行事も他の従業員同様にAさんも参加している。このように障害者に分け隔てない雇用環境を整えることにより、従業員全体に障害への理解が芽生えつつある。

○ 事業所と親との関係性の構築

仕事の時間以外は家庭で過ごす時間がほとんどであることから、家庭での日常生活の過ごし方が職場での態度等に現れると考えている。そのため、「あたりまえの社会人として育てたい、育ってほしい」「障害については事業所が理解しなくてはいけない。しかし、障害があっても一人の自立した大人として社会で生き抜く力を身に付けて欲しい」という事業所の人材育成に対する想いを両親にも理解して頂き、家庭からの協力も得るため事業所と両親との面談を行った。家庭で行って欲しいこととして、挨拶やマナーを家庭内で日々実践することをお願いした。事業所と両親が同じ方向を見ながらAさんの社会人への一歩一歩を支えていくこととなった。

○ 就労支援機関との連携

事業所だけでAさんの職場定着を図ることは難しいと考え、青森障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターと連携して職場定着の体制を組むこととした。青森障害者職業センターからはジョブコーチによる支援、障害者就業・生活支援センターからは生活支援としての本人との面談を実施してもらった。ジョブコーチ支援を利用することでより専門的な視点からAさんに対する作業指導の仕方を教えてもらう、効果のある作業支援ツールを作成してもらう、障害について説明を聞く等の支援をAさんのみならず現場担当者やその他の従業員も受けることができた。また、障害者就業・生活支援センターの面談では、職場では言えないAさん自身の本音や困っていること、楽しいこと、日常生活の様子などを聞き取ってもらうことができた。事業所とジョブコーチ、障害者就業・生活支援センターがこまめに連絡を取り合いながら情報共有を図った。情報共有を図ることでAさん自身の支援の方向性が定まった。

3. 取り組みの効果

Aさんを雇用することにより事業所全体の意識が変化したと思われる。特別支援学校の実習生等の障害者の受入れの際、「障害者だから」といった意識は薄れ、特に意識することなく受け入れることができる社風が出来上がってきた。初めはAさんとどう接したらよいかわからず、お客様のように接していた従業員や、どのように指導や助言をしていいかわからず指導できずにいた従業員も自発的にジョブコーチに接し方を聞いたり、障害特性について質問したりと勉強を始めるようになってきた。また、ジョブコーチと現場担当者がミーティングを行うことにより障害について理解しよう、勉強しようという意欲が高まった。更に、外注していた刺繍作業を事業所内に戻したことにより利益も上がり経営がより安定したことも効果の一つといえる。

4. 活用した制度、助成金等

障害者の雇用を検討し始めた頃に、障害者雇用にはどのような制度や支援があるのかがわからなかったため、青森県高齢・障害者雇用支援協会へ相談をした。その相談をきっかけに障害者雇用アドバイザーや助成金の担当者と話し合いを重ね、障害者雇用の際の職務を外注していた刺繍業務にすることとし、刺繍作業を事業所内に創出することとした。その際に刺繍の機械を購入する必要があり、障害者雇用助成金の障害者作業施設設置等助成金の中の第1種作業施設設置等助成金の活用を検討した。平成18年から青森県高齢・障害者雇用支援協会には障害者雇用についての相談をしており、平成19年9月に第1種作業施設設置等助成金の申請をした。申請に係る手続きは複雑であったが青森県高齢・障害者雇用支援協会の障害者雇用アドバイザーや助成金の担当者が丁寧に教えてくれたことにより、滞りなく申請することが出来た。そして、平成20年4月よりAさんを雇用するに至った。

職域の創出については上記助成金により環境を整えることが出来た。次に考えなければならないのはAさんの職場定着であった。そこで活用したのがジョブコーチ支援制度であった。特別支援学校卒業後に就職することが決まった時点で、特別支援学校主導の個別移行支援会議が開かれた。そこにはAさんと当事業所の他、特別支援学校、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが一堂に会し就職後の職場定着支援についての役割を確認した。その時、ジョブコーチ支援制度の説明を受け、本人と事業所の総意により利用することとした。「ジョブコーチ支援は本当にありがたい」と向中野工場長は言う。従業員が日々の業務に追われAさんの作業指導を十分にしきれていない中で、ジョブコーチがAさんの作業習熟度等を細かく見てくれたこと、どう指導したらAさんに伝わるか、どう接したら良いか等その都度現場担当者に伝えてくれたこと、作業支援ツールの相談や作成に協力してくれたこと、現場担当者の障害への理解を進めるために障害についてのミーティング等を行ってくれたこと等、ジョブコーチの存在が職場定着支援として有効であったと話している。

5. 今後の展望と課題

Aさん自身の課題は挨拶をすることである。決して得意ではないが挨拶がしっかりできれば周りの従業員からももっと可愛がられると思われる。そのため、事業所と両親、就労支援機関と協力しながらもう少し挨拶ができるようになるよう支えていきたいと思っている。事業所としては従業員全体の障害への理解を深めつつ、刺繍機を増やしてAさんの後輩を増やしてあげたいと考えている。Aさんは実習生が来るとより一生懸命働く。長く当事業所で働き続けてもらうためにも今後とも障害者雇用を進めていきたいと思う。そのためにも日本の経済状況が良くなることを願って止まない。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。