時にやさしく、時に厳しく、気長に指導

~完全自動化は、知的障害者の味方~

- 事業所名

- 株式会社トップ岩瀬工場

- 所在地

- 茨城県桜川市

- 事業内容

- 医療機器製造業

- 従業員数

- 124名

- うち障害者数

- 5名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 ガラス注射筒の研磨 内部障害 知的障害 3 ガラス注射筒の洗浄・研磨 精神障害 1 ガラス注射筒の洗浄 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

創業は、昭和15年。一本の完璧な注射筒をつくるために創業。現在は、総合医療機器メーカーとして飛躍発展中。

当社は国内5工場、海外はマレーシア、台湾に各1工場を持つ世界的なメーカーである。当社の「障害者第1期生」は、昭和15年入社の下肢障害を持つAさん。Aさんは、埼玉県にある越谷工場の第1期生でもあり、すでに定年となっている。

このAさんが、越谷工場から当工場に転勤してきた。当時は、障害者に対する偏見が強い時代であったが、Aさんは、障害のない社員に負けない仕事ぶりで、障害者に対する偏見の垣根を取り払う役割を果たしてくれたという。その後に続いて、平成3年に入社した下肢障害を持つBさんもがんばっている。

これらのことから当工場においては、障害者を障害者として意識することなく、ごく自然に受け入れる素地ができあがったようである。

その後、7年前に初めて知的障害者を雇用した。初めての知的障害者であったが、障害の種類は異なるものの、既に先輩の障害者が、障害のあるなしを区分している垣根を取り払っていたためか、ごく自然に職場に溶け込んでいった。その後も、3名(うち1名は重度障害者)の知的障害者を雇用しているが、順調に育っている。

これまでの障害者雇用に対する積極的な貢献により、当社は栄えある「平成22年度茨城県障害者雇用優良事業所として社団法人茨城県雇用開発協会長賞」を受賞した。

2. 取り組み内容

(1)募集・採用

当工場では、特別に知的障害者の募集をしているわけではない。特別支援学校の先生方が何回も熱心に会社に足を運び、その甲斐があって、2週間の現場実習を実現させていることが、知的障害者の雇用に結びついている。

このような特別支援学校の先生方の努力が、「知的障害者4名全員が、特別支援学校の卒業生」という結果となっている。

(2)賃金

会社の業績がよいこともあるだろうが、働いている知的障害者は全員、最低賃金を大幅に上回っている。障害のない社員と同じに賞与も年3回出ている。

最終的には、保護者がいなくなっても生活できる賃金を保証したいとのことである。そのためには、全員が独り立ちできる仕事をすることが前提である。

(3)安全管理

多くの職場で火(ガス)を使っており、真夏日に訪問したこともあるが、職場は40度を超える暑さ。火傷等の危険を心配したが、知的障害者のために特別な安全対策として職場環境や機械の改善は、まったく行っていないとのことである。

これは、知的障害者が言われたこと教えられたこと以外の作業は決してやらないので、かえって障害のない社員より安心して任せられるためであるとのこと。もちろん、火を使うだけに安全管理には、日ごろから厳しく対応している。また、知的障害者に対しては、特に周囲が目配り、気配りをしており、これまでも微傷災害も含めて、知的障害者の労働災害はゼロである。その結果として、労働基準監督署から「進歩賞」も受賞しており、安全面は折紙つきである。

3. 障害者の業務・職場配置

(1)4名の知的障害者は、まさに「十人十色」といってよいが、共通して言えることは、普通自動車の免許を持ち、自分で考えて行動できる1名をはじめとして、一定のレベルにあるということ。これは、特別支援学校の卒業生であり、一定の教育を受けている影響が大きいようである。

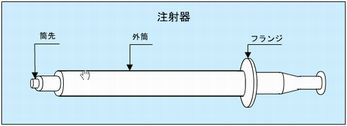

(2)主として写真下のような注射器具を製造している。ほぼすべての作業が完全自動化されており、応用が苦手なことの多い知的障害者が、障害のない社員と同じように仕事をこなすことができるのは、この自動化のお陰である。知的障害者が担当しているのは、「フランジ」という刀の鍔(つば)のような部分の成形作業と注射器の先端部分にある「筒先」の研磨、洗浄作業および製品検査作業。覚えるのは遅いし、多くの作業を覚えるのは難しく、技能の多能化はできないが、一度覚えたことは決して忘れない。ここが長所であり、覚えた作業についての後退はないので、安心して任せられるとのことである。

4. 今後の課題と展望

(1)根競べ

知的障害者を直接指導する立場にある岡田次長、岩本指導員が異口同音に強調したことは、「知的障害者の指導は気長にやること。根競べ」であるということ。指導する立場にある2人だけでなく、彼らと接触する機会のあるすべての従業員にこの考えが浸透している。

しかし、障害者であるからと、やさしさ一辺倒では、際限なく勝手放題になってしまいがちである。言うべきことは、しっかり言い切ることも大切。押したり引いたり、時にやさしく、時に厳しく、気長に指導している。これは、障害者に限った話ではなく、障害のない者も同じであろう。

岩本指導員は笑いながら言う。「厳しく注意すると、注意された障害者は別な職場で『岩本さんはうるさい』と言っているようであるが、甘やかしは障害者のためにならない。心を鬼にしても注意すべきことは注意する」。

会社に貢献してこそ周囲の理解を得ることができて、仲間として認められ、長く一緒に働き続けることができるというわけである。

(2)障害部分にのみ配慮

常に留意していることは、障害の部分には十分配慮すること。これは甘やかしとは別の次元の話である。知的障害者について言えば、「覚えが悪い。応用が利かない」等を要求することは、ないものねだりの苛酷なことであり、言葉にしてはならない。

往々にして同じ職場に働く従業員がついウッカリ口にしがちなことであるが、幸い当工場ではそのような浅慮な従業員はいないとのことである。一人として中途退職することなく、張り合いを持ってみなさんが働いていることが何よりの証明である。

(3)特別支援学校との連携

①偏見をなくす学校評価

恩田取締役マネージャーは、知的障害者が全員安定して雇用できている理由として、前述「3.取り組み内容(1)募集・採用」で一部述べているが、特別支援学校との連携がスムーズにいっている点を挙げた。

そして世間一般で障害者の雇用が進まない一番大きな原因は、企業が障害者を十分理解していないことにあるのではないか。特に知的障害者についていうと、いろいろなレベルの知的障害者がいるにもかかわらず、採用する前から「いくら教えても絶対覚えない。覚えてもすぐ忘れる。何をするかわからない」等、偏見はまだまだ多いように感じている由。

当工場の採用でも最初は心配がないわけではなかった。しかし、特別支援学校の先生が何回も足を運び、2週間の現場実習を終えるころには、そのような心配は吹き飛んだという。不安を解消する上で特に効果があったのは、会社の心配を先取りして、こういう点は得意で大丈夫、この点は心配はあるが、こう対応すれば大丈夫というような学校の生徒に対する詳細な紹介、評価である。

②公共職業安定所(ハローワーク)、福祉施設へ応用

恩田取締役マネージャーは続ける。「学校の紹介、評価は、もちろん本人、保護者の同意を得た上での開示であるが、知的障害者の偏見をなくし、理解を深め、職場にスムーズに溶け込んでもらう上で大変参考になる」。また、「これは学校側からの紹介、評価であるが、職安、福祉施設の紹介を受ける時も、これを念頭において採用すると、トラブルをより少なくできるのではないかと思う」とのことである。

③学校評価のポイント

学校評価は、5つの基礎評価項目から形成されている。この内容をさらに細分化し、その細分化された内容の一つひとつについて、5段階評価をしている。この 5段階評価も単なる5点評価でなく、一つひとつ具体的に「どこまでできるか」がわかりやすく書かれている。一例を挙げると次のとおりである。

○基本的生活習慣

清潔・身なり

(1点:自分で整えることができない。2点:汚れや乱れに気づかない時が多い。3点:ある程度整えられるが、ときおり注意する必要がある。4点:自分で大体整えることができる。5点いつも清潔で好感が持てる。)

挨拶・返事

(1点:自分から挨拶・返事ができない。2点:自分からする時としない時がある。3点:自分からするが声が小さく不明瞭なことがある。4点:自分から大体できる。5点:しっかりした態度で気持ちの良い挨拶・返事ができる。)

○作業態度

意欲・積極性

(1点:仕事にかかわろうとしない。2点:時々声をかけたり、促したりすることが必要。3点:仕事はするが作業内容によって左右される。4点:概ね意欲を持って取り組む。5点:どんな仕事でも積極的に取り組む。)

根気強さ

(1点:すぐに飽きてしまう。2点:飽きやすいが、声かけすることにより続けることができる。3点:時々声かけを要するがある程度続けられる。4点:多少波はあるが概ね最後まで働く。5点:最後まで気を抜かずに働くことができる。)

○健康・体力

体力

(1点:立ち仕事は難しい。2点:2時間ぐらいの立ち仕事ができる体力がある。3点:4時間ぐらいの立ち仕事ができる体力がある。4点:5~6時間ぐらいの立ち仕事ができる体力がある。5点:8時間十分に立ち仕事ができる体力がある。)

④その他の評価内容

学校評価のほかに、これまで受けてきた現場実習の記録として、実習先やその内容、成果・課題を紹介している。また、日常生活における心配や得手・不得手についても記載している。

(4)家族との連携

家族との連携は、入社後1~2ヵ月は、不慣れなため会社も家族も心配は尽きない。

そこでこの期間中は、両親に仕事ぶりを見にきてもらっている。ほとんどの場合は、ここで家族に安心を与えることができている。しかし、誤解が誤解を生まないとも限らないので、半年程度は僅かな変化、トラブルでも、会社と家族、相互に情報交換するよう努めている。

このコミュニケーションの大切さは、今後とも忘れてならないことであるとのことである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。