地域に根差した総合福祉拠点としての役割と貢献について

~定年まで勤務できる体制作りに向けて~

- 事業所名

- 社会福祉法人 白女林

- 所在地

- 福井県坂井市

- 事業内容

- 介護老人福祉施設

- 従業員数

- 115名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 3 介護、清掃 内部障害 知的障害 2 清掃 精神障害 1 清掃 - 目次

1. 事業所の概要

昭和40年代に入って社会福祉が重視されるようになり、福井県内でも老人福祉対策が重視されることとなった。昭和44年ごろ、三国町に「老人養護施設を設けては」という話が持ち上がり、当地出身の作家 神谷五平氏、初代理事長 安田博文氏などのはからいにより、まず財団法人「東尋坊福祉事業団」を設けて開設準備を進め、昭和45年11月に、近くには壮大な日本海を抱え、名勝地「東尋坊」にほど近い現在の場所に、「社会福祉法人 白女林」を設立した。

翌、昭和46年3月「白楽荘診療所」開設、また同年4月には「特別養護老人ホーム白楽荘」を開設、その後も「白楽荘短期入所生活介護事業所」、「デイサービスセンターあじさい園」、「グループホーム白楽荘みくにの里」、「あじさい園ホームヘルパーステーション」、「あじさい園居宅介護支援事業所」、「デイサービスセンターいこい・ほほえみ」開設と、その時々の社会情勢に応じて、地域に根ざした総合福祉拠点として事業展開し、地域全体で高齢者を支える取り組みを推進している。

少子高齢化が急速に進んでいる中、時代の流れに柔軟に対応できるよう、利用者の思いを何よりも優先し、安心して暮らせる生活環境を地域の人々と手を取り合い、総合サービスの提供施設として「地域社会に情報発信する施設運営と、より質の高いサービスの提供」を目指して職員一同懸命に取り組んでいきたいと考えている。

「理 念」

社会福祉法人 白女林(しろんはやし)では ご利用者の方々に

安らぎと潤いのある生活を送れるように

また ご家族に安心していただけるように

いきいきとした生活を支え 心をあわせて

愛情をそそいだ心身のケアにつとめます

2. 障害者雇用の経緯

平成16年当時、清掃および介護等、複合的な業務に長年携わっていた人が高齢になっていたため、新しい人との交代を考えていた。新規雇用のためシルバー人材センターに依頼したが、時間だけの作業内容で責任感もなく困っていた。また、当時は障害者の雇用実績もなかった。

長年地元の理解と協力により運営する事ができ、またボランティア等のお手伝いも頂き、何かお返しできることはないかと考えていた時、ハローワーク(公共職業安定所)の担当者から「障害者求職情報」の提供を受け、その内の1名と面接を行った。当初は「障害者」に対する知識もなく、一緒に仕事をすることが初めてであり、①どのように接すればよいのか、②施設の利用者との関わりをどうすればよいのか、③職員がどのように接すればよいのかなど等、不安いっぱいであった。しかし、百聞は一見にしかず、ともに働きながら考えようと、施設長はじめ師長、園長、介護長など幹部の心強い賛成もあり、「仕事内容に期待するというより、一人一人が持っている能力を生かしながら、まじめに一生懸命働く姿を職員が見て何かを感じ取り、障害者とともに働くことへの理解が深まっていく」との思いから、同年9月に採用に踏み切った。その結果、思い通り障害者とともに働くことへの理解の高まりが職員に芽生え、障害者への接し方についても施設利用者同様な接遇(自然体でのコミュニケーション)が図られるようになり、大きな財産となっている。

3. 雇用に向けた取り組み

(1)職場配置・業務内容・雇用管理

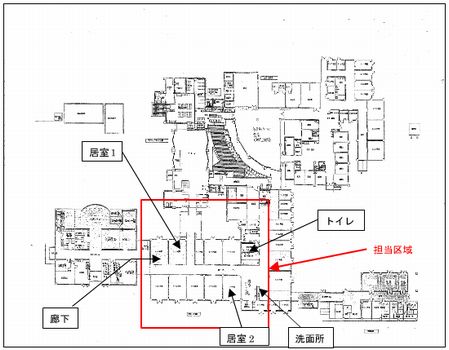

同一建物内に7事業所があり、しかも平屋造りのため横に長く伸びている。また、利用者・入所者が高齢で寝たきりの人、酸素等医療器具を身につけている人、徘徊する人がいる。このような現状を踏まえ、どのような作業に従事してもらったらよいかなどを含めた職場配置・業務内容について検討を行った。まず持ち場の検討から始め、①全てを担当する事は体力的に無理が生じるため担当区域を決めたらどうか、②障害の内容を考慮してあまり入所者が動かない区域がよいのではないか、などの意見および、個々の障害特性に配慮し、要介護度が一番高い入所者のいる「白楽荘汐見チーム」への職場配置とした。

清掃業務内容については、①トイレ3ヶ所、②居室14部屋、③洗面所2ヶ所、④廊下と大きく4項目に分けたうえ、毎日沢山出る段ボールの始末、ごみの収集から廃棄まで、感染症対策を含め細部にわたり項目を挙げ業務内容を決めた。

配属先は、介護職員との関わりがこれから多くなることから介護課とし、診療所の医師・看護師との連携も必要と考え、職員一丸となって気配りを行うこととし、その他の対応は、雇用管理も含めて総務担当が受け持つなど、サポート体制を構築した。

(2)支援体制の整備

ア 通勤方法

公共交通機関の利用が不便な人の通勤については、家庭との連携により、朝は親御さん、帰りは「デイサービスセンターあじさい園」の送迎車を利用できるよう配慮した。

イ 健康管理

障害者を含む職員に対しては、白楽荘診療所の医師および主治医との情報交換等により連携し、白楽荘診療所による日々の健康状態チェックを行うなど気配りし、異常を感じれば家族に連絡を取り、早めに対処するなどの協力体制を取っている。

ウ 本人・家族と事業所との連絡体制

事業主と家族間の協力・コミュニケーションを密にするとともに、緊急連絡体制を明確にし、就労状況や職場適応状況および、家庭生活での体調面を含めた情報など、相互の情報交換により適切な指導に生かしている。

エ 職場定着

業務遂行援助者を配置により、サポート体制と障害者職業生活相談員を中心として、障害者職場定着推進チームを効果的に運営し、個々の障害特性に応じ十分に能力を発揮できるよう、①障害者雇用の啓発活動、②職場配置等職務の見直し、③職場の人間関係④職場教育訓練、⑤作業環境の見直しなど話し合いを行い、継続雇用・職場定着を図るとともに、全職員による見守り等の社内体制を取っている。

オ 福利厚生・休日

制服(クリーニング付き)の貸与、格安の職員食(昼食)、職員親睦団体・白友会の設置など福利厚生の充実に努めている。また、体調を考えて休日に配慮していくように、介護・看護課と総務が協力して支援体制を作るようにしている。

(3)具体的な取り組み内容

ジョブコーチ支援を受けるにあたり、①「初めから無理にならないように」、②「作業内容は少し余裕を持つくらいで、慣れてきてから少しずつ増やす」、③ 「毎日まいにち決まった同じ作業内容に」、④「次に何をしたらよいか分からない状態を作らないように」、⑤「定年まで安心してしっかり働けるように」を柱に、支援・援助をお願いした。

始業時間は8時30分と決め、当初1ヶ月間は仕事のリズムを早くつかんでほしいと思い、職員が8時00分までに自宅へ迎えに行った。また、終業時間は、あじさい園の送迎車の15時30分出発に間に合うよう、15時に仕事を終えるようにした。着替え・送迎を含めて、あじさい園に慣れるまで職員が付き添った。

休憩時間は12時から13時までの1時間、その他に午前・午後それぞれ15分の休憩(特に夏場は水分補給も兼ねて)を取っている。また、休日については、日曜日以外に、疲れが蓄積しないように週の真ん中、木曜日とした。

清掃業務については、居室(14部屋、ベッド周り・棚・タンス等の拭き掃除等)は週3回、トイレ・洗面所・廊下・手摺は毎日、ゴミ、段ボールの収集も毎日行うこととした。集積場が外にあるため、施設内の指定場所に変更するなど、職員の見守り・サポートが出来るよう配慮している。

午前中の作業手順、午後からの作業手順、1日の作業手順、1週間の作業手順、1ヶ月の作業手順と、全体の流れを考えて、時間の配分、必要な作業道具、掃除の仕方、道具の扱い方、休憩の取り方、入所者・利用者との関わり方、様々な項目について細かくアドバイスを貰える関係を築いている。

福井障害者職業センターによるジョブコーチ支援制度を今回の件で初めて知り、実施して本当に良かったなというのが一番の感想だった。ジョブコーチの熱心な支援、その人柄に、初めての活用だったが全幅の信頼をおけた事が、更なる雇用のきっかけに繋がった。

(4)雇用にあたり活用した助成金

①特定求職者雇用開発助成金

②障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)

(5)取り組みの効果

今まで一人が全体を掃除していたため、清掃個所に抜けている所が多く、その都度指摘された所を掃除するといった具合で、職員からも苦情が出ていた。また、面会に来られた人からも同様な指摘があった。入所者にとって、不潔なことは自分の家が汚れている事と同じことで、それに加えて感染症の危険もある。

効果は、仕事が慣れるにつれて現れた。面会者が最初に通るのが廊下なので、目立つのである。職員も現場に行くときには必ず通るので、従来との違いが目に見えて分かる。

面会者、お客様から「この施設はいつもごみ一つ落ちてなくてきれいですね」とか、「おばあちゃんの部屋をいつもきれいにしてくれて有難う」と言われると本当にうれしく、障害者を雇用して良かったなと思う。

(6)雇用の波及効果・メリット、

以前から在籍している、障害のない清掃担当者に、しばらくして変化が見えた。

「きれいさ」で比較されるようになり、今まで自分のペースで気ままにしていたことができなくなってきた。相乗効果の表れで、その人の担当区域もきれいになってきた。

障害のある社員自身、当初慣れないことと、気を遣うことで、よく発作が起きた。その都度、職員が駈け寄り、言葉を掛けて付き添い、落ち着くまで傍にいた。自分たちの身近に、同じような年齢の職員が発作により苦しんでいる、発作が落ち着くと、また一生懸命仕事をする姿は、言葉に表すことのできない、職員への大きなメッセージになった。

「障害のある社員のコメント」

・・・「薬が最近変わりました。量も増えています。体はつらいけど、この仕事はずっと続けたいです」・・・と話す表情からは、前向きに、「ずっとここで働き続けたいという強い意思」を持っていることに痛感させられたところです。

4. 今後の課題・展望

全体でみると、清掃は一部委託業者が入っている。介護分野では、対人関係の仕事が主のため、現在は清掃の仕事が多くなっている。また、一人ひとりの役割が多く、事務職は事務の他、介護の手伝い・運転手・掃除等々、色々な仕事をしなければならない。

今後は、例えばワークシェアリング等の考え方を参考にして、障害の程度により、多くの人で仕事を分け合っていけるように考えていきたいと思っている(できれば清掃業務は委託業務をやめて、全て当施設業務として行いたいと思っている)。そして、障害者の障害特性を生かし、介護の分野等、新たな職域を創出していきたいと考えている。

5. おわりに

当施設に入所されているお年寄りにとって、ここは「自分の家」である。そのお年寄りを、職員(様々な職種、様々な年代の人)が共に働きながら、自分の親を看るようにしている。職員はいわば家族に当たると考えている。家族は自分のできることを精一杯しながら、お互いに協力して仲良く過ごしている。また、困っていれば兄が弟を看るように、姉が妹を看るように、みんなで助け合っている。何よりも相手の立場に立って物事を考え、お互いに思いやる気持ちを持ってほしいし、持ち続けたいと思う。

障害を持っている事で特別扱いはせず、各々の障害に応じた配慮をする。

「繋がり」、「優しさ」、「思いやり」の三つのことを日頃から職員に伝えるようにしている。

今年新たに就職した障害者もいる。

標題のサブテーマに掲げた通り、全員が定年まで働き続けてほしいと願っている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。