特例子会社の設立によるグループ各社からの

業務受託体制の促進と発達障害者の職域拡大

- 事業所名

- 東京海上ビジネスサポート株式会社(TMBS)

(東京海上グループの特例子会社) - 所在地

- 本社 東京都千代田区

- 事業内容

- 一般事務・軽作業 (書類発送業務、データ入力業務、印刷業務、事務作業等)

- 従業員数

- 87名

- うち障害者数

- 62名

障害 人数 従事業務 視覚障害 2 人事総務・点字名刺作成 聴覚障害 肢体不自由 3 指導員(スタンプ作成・シュレッダー・保険関連書類作成) 内部障害 1 指導員(業務遂行援助者) 知的障害 34 一般事務・軽作業 精神障害 22 一般事務・軽作業 - 目次

1.事業所の概要

・会社設立 平成22年1月15日

・資本金 100百万円(東京海上ホールディングス100%出資)

・代表者 取締役社長 日置 利保

(1)事業の特徴

当社は、東京海上グループとして障害者雇用の一層の促進を図るため、2010年1月に設立され、現在、東京・大阪・名古屋の事業所において、書類作成および発送、ゴム印(自動印)・名札等の作成、データ入力、印刷業務等の受託業務を行っている。

受託業務の質的・量的拡大を図りながら、知的・発達障害者を中心に雇用を推進することで東京海上グループとしての社会的責任を果たしていくことを目的としている。

ダイバーシティ推進のなかで、東京海上グループという大きな受託業務マーケットを持っており、グループ各社の理解と協力を得ながら、今後尚一層の業務受託を展望できることが期待される。また、従業員は一般的に就業機会に乏しい知的・発達障害者が中心の構成であり、各従業員の思いが表象された「経営理念」のもと、業務指導員との混合組織で多様な人材がいきいきと働けるチームワークの良さも特徴である。

(2)経営理念

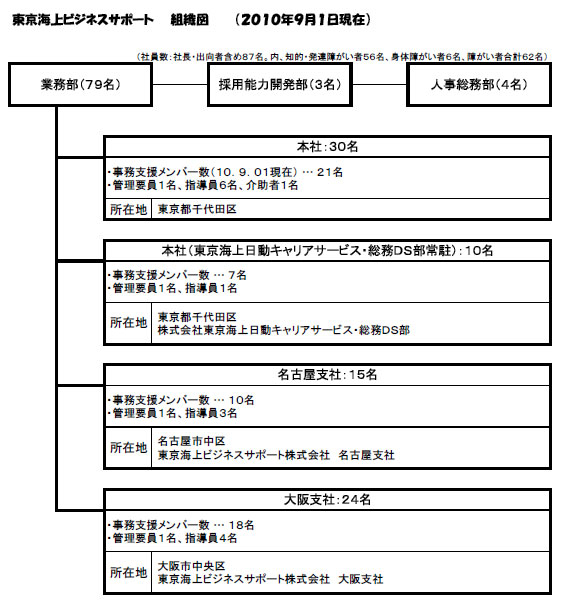

(3)組織図

(4)グループ会社との契約

包括的な「業務委託契約」の締結により、グループ内の受託業務を尚一層拡大・深掘りすることを図り、人件費など販管費をグループ各社からの受託料で賄う体制を目指している。

2.障害者雇用の経緯・背景

2007年3月、障害者雇用率の向上のため、東京海上日動キャリアサービス(TCS)において「事務支援チーム」を立ち上げ、東京に次いでその後、名古屋・大阪へも「事務支援チーム」を拡大した。

2008年に東京海上グループとして「法定雇用率遵守にとどまらず障害者を広く受け入れ、多様な人材が活き活きと働いている企業グループへ」というビジョンを掲げ、2%以上の雇用率を達成し、障害の有無にかかわらず従業員の能力を最大限発揮できる職場環境を実現していくことを方針とした。

2010年1月には、東京海上ホールディングスが出資して当社を設立、2010年2月にTCSの「事務支援チーム」のメンバー(29名)が当社に転籍し、2010年3月に特例子会社として認定された。その後、新会社で「事務支援チーム」メンバーを新たに雇用している。

3.従業員の状況

①知的障害者・精神障害者の状況

2010年9月1日現在、従業員数87名(含むトライアル雇用者、出向者)の内、知的障害者・精神障害者の従業員が56名在籍している。当社の精神保健福祉手帳保有者の全ては、発達障害《広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、高機能自閉症、注意欠陥多動性障害》の診断があり、同じく療育手帳保有者も発達障害の診断がある者が多く在籍している。また、身体障害者が指導員として、6名在籍している。

| 計 | 療育手帳 保有者 |

精神保健福祉 手帳保有者 |

男性 | 女性 | 年齢 | |

| 本社(東京) | 28 | 24 | 4 | 23 | 5 | 18~39才 |

| 名古屋 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 21~34才 |

| 大阪 | 18 | 9 | 9 | 13 | 5 | 19~37才 |

| 合計 | 56 | 34 | 22 | 43 | 13 |

②指導員・内部管理者の状況

支社別に指導員数をみると、東京本社はメンバー28名に対して7名在籍、名古屋支社はメンバー10名に対して3名在籍、大阪支社はメンバー18名に対して4名在籍しており、大半が障害者職業生活相談員資格保有者である。また指導員とは別に行政及び社外対応、グループ会社への営業等を担当している内部管理者が各場所に1名在籍している。

従業員個々人の適性に合わせた業務を括り出すことにより、皆が各々の得意分野で活躍できるよう心がけており、また、他のグループ会社の業務の実習を行うことにより、各従業員の適応業務の発掘に努めている。業務遂行面では、概ね障害者5人に対し指導員1人を配置したチーム体制を採るとともに、業務遂行上の指示や確認事項の伝達に掲示板等で視覚に訴える表示を行うことによりスムーズな業務遂行を図っている。

4.取り組み内容

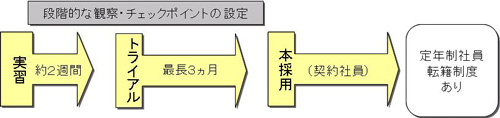

(1)知的・発達障害者の採用・受け入れ

当初、TCSで採用の際に社内では多くの反対意見があったが、採用後実務に従事すると、毎日まじめに会社に出社して、責任感をもって業務に取り組み、突然休むこともないので、安心して仕事を任せられる人材であるということが判明し、社内の理解が深まってきた。

採用ルートとしては、障害者職業センター・特別支援学校・技術専門学校・大阪市職業リハビリテーションセンター等に依頼し、2週間の実習、3ヶ月間のトライアル雇用を経て契約社員として採用している。その際、実習時及びトライアル雇用時に、段階的な観察、チェックポイントの設定(面談・個人別に課題の提示等)を行っている。

(2)知的・発達障害者の職域拡大

①発想の転換

「支援される人」から、「支援する人」へと立場の転換を目指して、パソコンの一人一台設置等、一般従業員と同一の職場環境を設定するよう努めた。「事務支援メンバー」というネーミングは、そのような考え方に由来している。

②職業人としてのスキルアップを目指す

「障害」に対して、個人別にどういった支援が必要か考え、特性に合わせた支援を常に意識している。併せて各人の能力の向上を目指した取り組みを行うよう努力している。指導員が、障害のある従業員の可能性を信じ信頼する事が、仕事の幅を広げていく一番のポイントとなる。

③指導員の採用

会社が行う業務を熟知している人材、汎用性のある人材を採用することが必須であり、パソコンスキルの高さは必要条件である。また障害のある従業員の特性を十分理解している人材、理解することが出来るメンタリティーも必要となる。業務知識と彼らの障害特性への理解のバランスが重要となる。

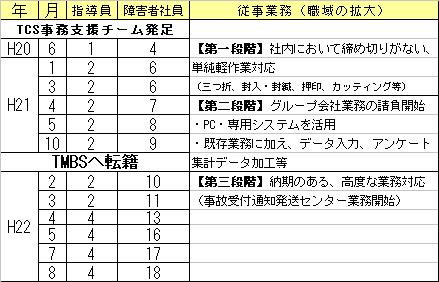

④職域の拡大

・簡易な業務から、高度な業務へ。

・締め切りのない業務から、納期のある業務へ。

・単純業務から、やや複雑な業務へ。

上記に述べた3点に見られるように、発足当初から現在に至るまで、雇用人数が増加し、業務に対する熟練度が高まるにつれ、作業可能な量、スピード、内容において徐々に仕事の幅が広がって行った。

また、丁寧に、且つスピーディーに精度の高い業務を行う事が信用・信頼を呼び、次の受注につながっている。

図:時系列による職域拡大(大阪支社の例)

⑤現在の業務状況

A:スキャニング業務(東京)

《従事人数》指導員1名+事務支援メンバー5名

《作業内容》東京海上日動火災の全国の営業店にて起票・紙ファイルしていた申請書類約44,000件をスキャニングし、電子ファイルとして従業員のパソコンから申請が上げられるように作業。ペーパーレスと申請のスピードアップに繋げている。

B:封筒印刷業務(東京)

《従事人数》指導員1名+事務支援メンバー3名

《作業内容》東京海上日動火災の汎用封筒に住所・部署名を印刷し、全国の店舗に発送。1日 約6,000枚を印刷し、コスト削減に繋げている。

C:紙資源リサイクル業務(東京)

《従事人数》指導員1名+事務支援メンバー6名

《作業内容》東京海上日動火災の本店から出される機密文書をメンバーが毎日フロアー巡回して回収。回収後、溶解式のシュレッダーにかけて紙資源として再利用。コスト削減と地球環境保護に繋げている。

D:スタンプ作成業務(東京)

《従事人数》指導員1名+事務支援メンバー1名

《作業内容》ネーム印と自動印の作成。毎月約200本を作成。

E:事故受付通知の発送業務(大阪・名古屋)

《従事人数》指導員3名+事務支援メンバー14名

《作業内容》日々の定例業務として、毎日パソコン上に送られてくるリストに基き、グループ会社内専用システムを使用し、保険種目(火災保険・ゴルファー保険・海外旅行保険等)毎に、受付通知書を作成・印刷し、内容をチェックし、三つ折、封入・封緘を行った上で発送、発送記録の確認まで行う。

F:自賠責保険ステッカー管理業務(名古屋)

《従事人数》指導員1.5名+事務支援メンバー5名

《作業内容》東京海上日動火災が自賠責保険を委託している、中部地区と九州地区合計約4,500局の郵便局で扱う自賠責保険ステッカーの管理(内容確認・現物送付)を毎月行っている。

G:不定期に依頼がある様々な業務(東京・大阪・名古屋 共通)

《従事人数》指導員5.5名+事務支援メンバー22名

《作業内容》グループ各社から不定期に依頼があり、内容も様々である。三つ折、封入・封緘、押印、カッティング、データ入力、専用システムを使用したデータ抽出・加工等多岐にわたっている。

発足当初はGの不定期に依頼がある業務(スポット業務)のみ対応していたが、新会社としてスタートしてから定例業務の確保ができている。また、それ以上に、業務内容照会があるグループ各社に対して、具体的業務実績を示すことにより、当社の引き受け可能な業務内容を正確に伝えることが出来るようになり、それがひいては、Gのスポット業務における新たな業務打診・受注につながっている。

⑥業務スキームの構築

パソコンを使用したかなり高度な業務に従事することにより、「自分たちは仕事が出来る」という自覚と自信を持って業務に携われるようになっている。しかし、一方では、思い込みやケアレスミスによる間違いも多々あるため、「丁寧に、正確に」を第一として、メンバー同士でのダブルチェックや確認を徹底している。

また、報告・連絡・相談が不得意(コミュニケーションが苦手)というメンバーも多いので、ミスや失敗は直ちに指導員に報告し、組織として早めの対応でリカバリーするスキームを構築している。併せて業務指示は、視覚に訴える、解りやすい手順書・マニュアル等を作成、利用することにより、理解しやすいように工夫している。

一人ひとりの状態が異なり、指導員による個別の配慮や指導が必要となるため、業務においても、「出来ない」と決め付けるのではなく「出来る」ように作業工程を工夫している。

5.当社の取り組みが示唆する今後の障害者雇用の考え方

発達障害者は一人ひとりの状態が異なり、個別の配慮、指導員による個別指導が必要であるが、企業においては発達障害者に対する理解がまだ不十分であり、雇用が進んでいないのが現状である。

当社においては、発達障害の従業員は会社を突然休むこともなく毎日まじめに出社し、仕事の実績がさらに仕事を呼び込むという循環が出来てくるようになって、引き受け業務量が次第に拡大している。

ただ、残念ながら現状では発達障害者の職域は狭く、企業としての受け入れ実績は少ない。今後さらに発達障害者に新しい職場の提供をするために、グループ内に留まらず、外部に対しても事例発表や実習受入れ、職場見学を通し情報発信をすることによって、社会全体での彼らの雇用拡大へつなげて行きたい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。