安定した職場定着を可能にするための手立て

~障害者就労支援機関を活用してのジョブマッチングと定着支援~

- 事業所名

- 大都美装株式会社

- 所在地

- 大阪府大阪市

- 事業内容

- 綜合ビルメンテナンス

- 従業員数

- 210名

- うち障害者数

- 28名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 清掃 肢体不自由 5 清掃、事務 内部障害 知的障害 19 清掃 精神障害 3 清掃 - 目次

1.事業所の概要と障害者支援の取り組み

本稿において紹介する大都美装株式会社は、1954年に大阪で創業した総合ビルメンテナンス業を営む事業所である。障害者雇用を本格的に取り組み始めたのは2006年からであり、現在では29名の障害者が清掃業務(内1名が事務業務)に従事している。

同社は、障害者を多数雇用する企業ゆえ、組織横断的な支援体制を積極的に整えている。社内には、主に障害者のための「自立支援室」が設置されており、仕事面だけでなく、イベント等の企画や、社会に貢献する喜びや達成感を経験できるような取り組みも行っている。また、日々の清掃では現場と自宅の往復のみである障害者従業員に対し、会社への帰属意識を持ってもらえるように、創立記念式典への参加、ユニホームの支給や人事関係の書類記入等、本社オフィスに足を運ぶ機会を敢えて設けている。

同社では、障害者及び高齢者、母子家庭、野宿生活者等、就労が困難な方々に対し広く雇用機会を提供するとともに、個々の従業員が最大限に能力を発揮できる職場をつくるため、精力的な取り組みがすすめられている。また、授産施設に年賀状や暑中見舞いハガキの印刷等を発注するなど、直接的な雇用以外での地域の障害者に対する支援や、社内の人権教育の研修会、地域のボランティア清掃を定期的に行うなど、様々なCSRにも積極的に取り組んでいる。

本稿の事例では、同社が2010年度から新たに総合評価制度による競争入札を経て取り組むことになった箕面市総合保健福祉センター(通称ライフプラザ)の清掃業務を通した障害者雇用の取り組みを紹介することにした。総合評価での入札ゆえ、単に価格だけではなく、ここまで述べてきたような障害者雇用と職場定着に向けた丁寧な取り組み、それ以外の社会貢献活動などの真摯な姿勢が評価されたものと思われる。

そして、この清掃業務の落札を機に、新たに地域の障害者就労支援機関と連携し、障害者を1名雇用する取り組みを始めることになったのである。

2.業務内容と期待する人材像の提案

同社の担当者は、まず地域の就労支援機関である「豊能北障害者就業・生活支援センター」に足を運んだ。そこで詳しい業務内容を説明するとともに、現場での業務にマッチングしそうな人材像のすり合わせを行った。

・ 人の利用の少ない階段、トイレのみの清掃が可能な人

→(障害のない従業員は、利用頻度の多い高齢者施設のトイレ等、広範囲の清掃を担当)

・ 朝夕は、同じ場所を他のスタッフが巡回清掃するので、清潔さを維持する程度の仕事でよく、完璧な清掃を求めない

・ 初めは従業員が付いて仕事を教えるが、ゆくゆくは単独での作業遂行となるので、作業場所や手順を覚えられる人

・ 当初に想定している仕事量がさほど多くないため、短時間勤務(11時~16時/実質一日4時間)を希望の人。

同社でのこれまでの障害者雇用の経験ゆえのことと思われるが、職務の切り出し方の工夫によって、「業務を覚えるのに時間が必要な、知的障害が軽いとはいえない人」や「フルタイム雇用で働く体力のない人」に対しても働ける可能性を拡げた上で、就労支援機関へ提案をしたことが、この後、様々な障害者とのマッチングにつながったといえる。

3.ジョブマッチング①~施設見学を通しての候補者選び~

同社からの提案を受け、豊能北障害者就業・生活支援センターからは支援対象者の希望、現場に求められる作業適性を見据えて4名の候補者が挙げられた。その4名が利用している箕面市障害者雇用支援センター(就労支援事業所)に、同社の担当者が実際に出向いて、候補者の普段の様子を見学することとした。

施設で実際の様子を見ることで、面接では分からない作業能力、指示を受ける態度や対人コミュニケーションスキル等が確認でき、さらには、面接場面の受け答えだけではわからない、作業に真摯に取り組む姿も確認できた。日々障害者と向き合っている施設職員から対象者のアセスメント情報を受けることは、ミスマッチを減らし職場定着の安定感を高める要素になる。

4.ジョブマッチング②~実習、トライアル雇用を通してお互いの不安を取り除く~

同社担当者の見学を経て、最終的に候補者2名に絞り実習を行い、実際の職場での作業の様子を確認することにした。実習期間中は、基本的に同社の専任支援者がマンツーマンで指導する体制をとっていたが、実習に挑む障害者のことをよく知る豊能北障害者就業・生活支援センターの職員もしくは箕面市障害者雇用支援センターの職員が同行して、従業員と本人、家庭との橋渡しを担った。 実習での仕事ぶりを踏まえて、事業所の期待する人材像により近いAさんが雇用に繋がった。

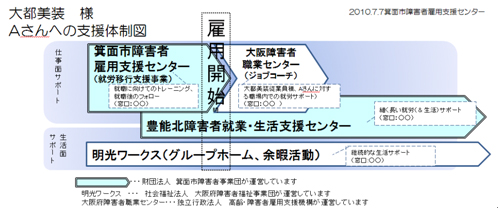

Aさんは、仕事に意欲的で「将来は一人暮らしがしたい」と夢を持つ20代半ばの素敵な女性である。しかし、Aさんに課題が無いわけではなかった。Aさんは療育手帳B1、職業的重度判定を受けており、学校卒業後に就労経験はあるのだが、「人見知りが激しく挨拶が苦手」、「慣れてくると、意欲が持続出来ずに欠勤しがち」「金銭管理や余暇におけるトラブル」など仕事以外のことが原因で離職せざるを得ないことも過去にあったようである。また本人自身もそういった仕事での失敗経験があることから「実習では頑張れたけど、就職した後も頑張り続けられるのかな?」と不安を隠せない様子であった。そこで会社側も本人の不安、負担を軽減すべく、トライアル雇用と地域障害者職業センターのジョブコーチ制度を活用し、雇用後も本人と会社との橋渡しが円滑に行われるような支援体制を整えることにした。また、生活支援に対しては、入居しているグループホームを運営する法人の生活支援員とも連携を取り、仮に欠勤が続くような場合等になってもすぐに連絡を取り合える関係を作った。

仕事を直接教えるのは同社の専任支援者が、Aさんを職場・生活において側面から支えることを支援機関が行うことで、Aさんは安心して作業に取り組むことができていた。

5.現在の状況

就職して半年が経過した現在、Aさんは夏場に体調不良で数日休んだことはあったものの、同社担当者が就労支援機関と連携して早めの対応をしていることもあって大きなトラブルにはなっていない。作業に慣れた今でも、社内の専任支援者が現場を巡回したり、現場で共に働く従業員が付かず離れずの距離で本人の状況を見守っている。これらは、事業所がこれまでの多数の障害者雇用の経験を踏まえて、雇用後の職場定着をより安定させるために支援体制を構築していった結果である。

最近ではAさんも仕事にも慣れ作業スピードも速くなってきたため、新しい清掃場所も任される様になった。今、Aさんは事業所の方々から適切な気配り、目配りを引き続き貰いながら、充実した就労生活を送っている。

6.今回の取り組みを通して

今回の取り組みが上手くいった要因として、以下のことが考えられる。

①当初からの地域の障害者就労支援機関との連携

・ 施設通所の関わりを通した充分なアセスメントに基づきジョブマッチングされた人材(障害者)との出会い

・ 就労支援機関による最初から職場定着支援に至るまでの一貫した支援協力体制

・ 現場従業員に対する、Aさんの障害特性の理解を促すための充分な説明 ・就労支援機関による支援があることでのAさんの心理的不安の軽減

②社内の専任支援者の存在

・ 多くの障害者の受け入れを通じて、同社の専任支援者が体得している障害者への効果的な関わり(見本の示し方、声かけのタイミング、言葉での表現の仕方等。特にAさんは見本を真似して覚えることが得意であったため、教え方に長けた社内の専任支援者による見本の指導は、現場従業員が不安なくAさんと関わることにあたって非常に有効であった。)

・ Aさんにつかず離れずの距離感でのさりげないフォロー(現場の定期巡回等)

③会社の障害者受け入れの仕組み作り

・ トップダウンで障害者の受け入れがなされている体制

・ 自立支援室による障害者のフォロー体制

・ 障害の有無に関わらず「働きたい気持ち」を支えて育てる社風

7.おわりに

今回の事例もそうであるが、官公庁との契約に対して総合評価制度が導入されている例が増えている。その中で障害者の雇用状況が評価の対象となっている場合も多いため、障害者雇用に力を入れる企業は増えてきている。しかし、「ただポイントのために障害者を雇えばいい」というだけでジョブマッチングや能力が発揮できる職場づくりが見過ごされていては、採用してもすぐに離職という事態にもなりかねない。これでは、総合評価制度の本来目的とする意味をなさない。

また、障害者雇用率を高めるために「障害者を雇うなら、教える手間の要らない障害のない者と変わらない人」を探し求められる会社が少なからず存在する。しかし、今回の事例のように雇用前の段階から就労支援機関とタイアップしてジョブマッチングを丁寧に行っていけば、障害が軽いとは言えない人でも充分に労働力として役割を発揮し、また、結果として定着支援に対してもエネルギーを多く注がなくとも職場定着が可能となりうることが明らかになったと言える。

そのような点でも本稿での取り組みは、まさに総合評価制度が増えて行く中での各企業が目指すべき障害者の受け入れのヒントとして、充分参考となるべき点が多く盛り込まれている。

就労支援員 竹山 倫世

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。