個性を尊重する職場環境が労働意欲の向上につながった事例

1.事業所の概要

本事業所は、1988年に真誠会医院として開業。「愛と謙虚さを基に、誠実で心に響く医療福祉を提供し、地域の皆様とともに歩み、安心して暮らせる街づくりに貢献する」ことを理念とし、保健・医療・福祉のサービスに対応したホスピタウンネットワークと、多くの資格取得者で構成されている。

真誠会医療福祉連携センターを中心に、米子(河崎)、弓浜(大崎)、それぞれがネットワークで繋がり、サービスの提供を行っている。

2.障害者雇用の経緯

身体障害者(軽度の下肢障害者)については、一般求人で採用。2名とも5年以上介護業務に従事している。また、それぞれに資格所持者でもあり、他の職員と変わる事なく仕事をこなしている。

知的障害者については、平成19年4月特別支援学校からの職場体験を経て、1名雇用。

平成20年1名、平成22年2名雇用している。

(1)平成22年度雇用の経緯

○ 早期委託訓練の可能性を見極めるための実習Aさん(4日間)

Bさん(6日間)

○ 早期委託訓練(倉吉高等技術専門校主催)を3週間実施

参加機関-倉吉高等技術専門校、障害者就業・生活支援センターしゅーと

介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ、鳥取障害者職業センター、

ハローワーク米子、県立米子養護学校、本人、

○ 移行支援会議

参加機関-介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ、障害者就業・生活支援センターしゅーと、

鳥取障害者職業センター、ハローワーク米子、県立米子養護学校、本人、保護者、

3.取り組み内容

(1)Aさんの事例

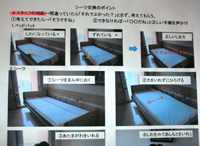

(イ) 作業チェック表の活用(一部掲載)と作業工程の写真の活用

| 業務内容 | 作業 | 作業内容 | できた○ わすれた× |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00 環境整備 月 水 金 Aチーム 火 木 土 Bチーム 10:45 シーツ交換手伝い 月 水 金 Aチーム 火 木 土 Bチーム 11:40 環境整備 12:30 エプロン片づけ (Hさんが休みの時) 16:00 勤務終了 |

環境整備 | 挨拶をして部屋に入る | |||||

| すみずみまで丁寧に拭く | |||||||

| 洗面所を忘れずに拭く | |||||||

| 照明器の下を拭く | |||||||

| 挨拶をして部屋を出る | |||||||

| 終了した部屋を報告する | |||||||

| シ | ツ交換 |

晴れた日は窓を少し開ける | ||||||

| しわを伸ばしながら敷く | |||||||

| 布団はたたんで入れる | |||||||

| 入れた後両端をひっぱる | |||||||

| 交換後確認してもらう | |||||||

| 目標 | |||||||

Aさん自身が作業の手順を確認し、作業結果を自己評価できるように工夫された作業手順の写真や作業チェック表を活用し、人的支援の場面を減らし、Aさんが主体的に作業に取り組めるようにした。

また、作業終了時には必ずリーダーに報告し、確認してもらう手順をいれることにより、作業の正確性が維持できるようにしている。

(ロ)勤務日や作業量への配慮

介護事業の特性から、原則勤務日は不規則であるが、Aさんが疲れやすい傾向にあることから、3日に1日規則的に休みが取れるように配慮した。

また、調子が良くなく仕事の能率が悪い日であっても、勤務時間を短くするのではなく、仕事量を減らすことにより継続して仕事に取り組めるように配慮している。

(ハ)通勤に対する配慮

公共交通機関を利用しての通勤が不便な職場であるため、最寄りの駅まで施設利用者用送迎バスの利用を認めている。

(2)Bさんの事例

(イ)重複障害である聴覚障害への配慮

職員全員が、Bさんに声掛けする時は、後ろからではなく前で大きく口を開け、ゆっくりとはっきり話すことを徹底している。

(ロ)Bさんのやる気を大切にした仕事内容、仕事量への配慮

Bさんは、仕事に対する意欲が強く、やってみたい仕事が沢山ある。その気持ちを大事にしていることをはっきり伝えたうえで、できることから、確実にできるように、複雑にならない仕事内容で容易な仕事から徐々に仕事を増やしていった。

仕事に対しては、スピードを要求するのではなく、確実性を大切にし、作業結果を確認し作業内容に対する評価を伝えている。

4.取り組みの効果

AさんBさんの作業能力の実態を十分理解したうえで、仕事の効率を高めることより本人たちのやる気を優先した指導により、本事業所は楽しく働く場所だと認識でき、より主体的に仕事に取り組むようになり、その結果、作業効率もよくなり、仕事の質も向上してきている。

作業を習得するための作業工程表や、写真は、他者から受け身的に工程を学ぶのではなく、主体的に仕事に取り組める手段としても有効であると同時に、わからなくなっても、手順表を見れば作業ができるという安心感を持つことができ、精神安定にもつながっている。

作業終了時に行われる報告、確認時の指導者の対応が、事務的なものでなく、対話の場としても大切に考えることにより、個人的な悩みに早く気付くこともでき、問題に対しても適切に対処できている。

体調が良くない日も、仕事量を減らす等、仕事内容を工夫することにより、早退することなく時間数が確保でき、安定した収入が保障できている。

5.今後の課題と展望

現時点では、環境整備の仕事の作業能力は向上してきているが、高齢者の誤飲など介助の仕方によっては命に係わる食事介助や、相手の思いを読み取り会話の相手をすることなど、障害の特性から難しいことも多い。今後、これらの業務をマスターするための指導手順を工夫することが課題となる。

本事業所の障害者雇用率は達成されているが、今後の雇用については、現場の看護師長から人事担当者への要望として、「利用者へのサービス事業の雑用部分を担っているスタッフがいるからこそ、本業務である豊かな福祉サービスが提供できていることからも、今後も、障害者雇用を考えて欲しい。」という言葉が、今後の雇用拡大につながることを期待したい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。