地域とのつながりにより一般雇用が進んだ事例

- 事業所名

- 特定非営利活動法人 クリンカ鹿児島

- 所在地

- 鹿児島県鹿児島市

- 事業内容

- 障害福祉サービス事業(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)

- 従業員数

- 50名

- うち障害者数

- 31名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 10 温泉業務(接客・浴場管理・営業他)、食堂業務(接客・調理補助・弁当製造・配達他)、弁当製造作業(注文取・盛付・配達・回収・調理補助など)、清掃作業(公園清掃・ハウスクリーニング) 精神障害 21 温泉業務(接客・浴場管理・営業他)、食堂業務(接客・調理補助・弁当製造・配達他)、弁当製造作業(注文取・盛付・配達・回収・調理補助など)、清掃作業(公園清掃・ハウスクリーニング) - 目次

1.事業所の概要

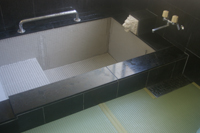

『クリンカ鹿児島』は、平成16年、「障害を持つ方々に対し、自立支援に関する就労支援や普及・啓発活動、または生活支援等の事業を行い、もって社会全体の利益に寄与する」ことを目的とし、特定非営利活動法人として活動をスタートした。その後、定食とお弁当の店『悠々亭』山下店、小規模作業所『悠々亭』鴨池店を開始。平成19年には、鹿児島県の認可を受け、指定障害福祉サービス多機能型事業所として精神障害者のための就労支援を開始。平成21年には、知的障害者も対象として就労継続支援A型(雇用型)事業所『神之川温泉』と食堂『悠々亭』をオープンし、翌年、『めいわ温泉』の運営をスタートした。

【クリンカ鹿児島の事業・仕事内容】

| 事務所名 | 障害福祉 サービス事業 |

支援概要 (利用対象) |

仕事内容 |

|---|---|---|---|

| 神之川温泉 (めいわ温泉) 悠々亭 |

就労継続支援A型 | 一般企業等に就労することが困難な方で雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方を対象に支援を行う。(精神障害者・知的障害者) | ○温泉業務 接客〈受付・案内等) 浴場管理(温度計測・ 清掃・洗濯等) 営業(野菜販売等)他 ○食堂業務 接客(注文取・配膳・会計等) 調理補助・弁当製造・配達他 弁当製造作業 注文取・盛付・配達・回収・ 調理補助など |

【他にも就労移行支援・就労継続支援B型を行っている】

| 悠々亭 鴨池 | 就労継続 支援B型 |

就労に自信がない方や年齢的に就労が 困難な方など、 期間を定めず、長期を見越した就労支援を行う。(精神障害者) | ○弁当製造作業 注文取・盛付・配達・回 収・調理補助など ○清掃作業 公園清掃・ハウスクリー ニングなど ○他にも 喫茶店での接客業務や 移行支援の方は企業実 習などもあり |

|---|---|---|---|

| 就労移行 支援 |

利用期間を定め、その期間の間に持続力(耐力)や職業能力を高め、職場体験(実習)等を通して、一般就労(雇用)と結びつける支援を行う。(精神障害者) |

2.障害者雇用の経緯

齋藤厚美理事長の障害者雇用の取り組みは、精神障害の子供を持つ家族の話を傾聴したことが始まりである。そのご家族は、自分たち亡き後この子はどうなるのだろうと、「親亡き後の不安」を語られた。当時、鹿児島県には精神障害を抱えながら働ける就労支援事業所は1カ所しかなく、働く希望があっても働く場所がない。また、生活上の「困った」は、病気として病院で相談することがあっても、生活のなかでその対処技能を身につける場所がない。精神医療・福祉と連携し、親も当事者も安心して、地域生活や仕事ができる拠点を作ること。その家族の苦悩に心を動かされた理事長は、そのためにできることは何かと問い、親亡き後もその人が地域とのつながりを持ち、精神的、経済的に自立できるように、という強い信念のもと、製造業、サービス業で培った現場感覚を活かして現在の事業に結びつけた。

事業開始当初は病気のことが分からず独学した。こちらの期待にも関わらず、安定したと思った途端、症状が押し寄せてくる障害のある職員と接し落胆したことも。現場での試行錯誤のなかで、「小社は就労支援事業所。医療は主治医と相談し、ここでは仕事のプロを育てることに徹しよう」という考えに至った。精神障害者を抱える人達は高学歴ではあるが、社会経験が乏しい人が多く、理想とする自分と現実の自分との差が大きい。まず、職場における、自らの能力を障害のある職員自身が自覚できるように接すること。そのためにしっかりと叱ることが大切であった。そのことを主治医には就労前に伝えておく。理事長の語る「しっかり」とは、「その時に・他の人がいないところ」で叱るということだ。その中で障害のある職員は自分の能力を把握し、現実に見合った形で夢を描いていく。取材の途中、何度か障害のある職員から電話があったが、無駄のない的確な指示の後、「顔を見せに来なさいよ」という理事長の言葉のなかに、厳しさと愛情を感じた。

3.取り組みの内容

平成21年にスタートした『神之川温泉』と食堂『悠々亭』は、多くの取材依頼を一切拒否してスタートした。

取材を受けなかったのは、華々しく宣伝された後、時間の経過と共に簡単に忘れ去られる事業所ではなく、障害のある職員が、地域と正面から向き合い、元気に無理なく、そして確実に仕事を行うことで、地域の人々に信頼され、愛される事業所を目指したいという、理事長の強い信念があったからである。

精神障害を抱える人達は、静かで安心できる場所で仕事を始めるのがベターである。そして、そのなかで、仕事の習慣を身につけ、技能を学び、元気に生き生きと働いてほしい。今回の取材中、どの施設でも障害のある職員から「こんにちは」と元気なあいさつで迎えられた。理事長の信念がしっかりと浸透しているのがわかる。職員全員がとても元気で、次回は客として訪れたいという気持ちになった。そんな取り組みの成果であろう、宣伝は口コミで静かに広がっていった。「今日は〇〇さん(障害のある職員の名前)は来てないの?と地元の人に聞かれる時がとてもうれしいですね」と理事長は笑顔で語った。

地元の人々との交流には口コミだけでなく、システム面にも力を注いだ。事業所は市外から離れた国道沿いに位置している。現在、地元の人々が訪れやすいように、施設内にはバス停『健康の駅』が設置されている。

『健康の駅』は、地域で健全な健康維持増進活動をリードすると認証された施設に置くことができる。「体力づくり、食、精神性・心のケア、環境、コミュニケーション」という『健康の駅』の理念は、同法人にぴったりだ。温泉に浸かりながら温かな交流を深め、おいしい料理(私はうどん定食を食べた。腰のあるうどんにサラダ、ごはん、さくさくのコロッケがついて、なんと450円)を食べ、日々の疲れをいやす。取材前、就労支援事業所と温泉は意外な組み合わせであったが、理念の説明を受け、理事長の先見の明に驚かされた。

4.職員の教育と職場配置

就労継続支援A型事業所にはサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員の配置が求められるが、同事業所では、必要配置人数をはるかに上回る職員が配置されている。サービス業ではお客様のニーズを知りそれに応える能力、製造業では品質管理が求められる。お客様や取引先に対して、「障害を抱えているから~」は言い訳にならない。職員の多さはこのためであり、上記に加えて、職員には障害のある職員に対する指導能力が問われる。「障害のある職員を仕事のプロにするためには、職員自らがプロにならなければなりません」と語る理事長の職員教育の理念は、「たゆまざる前進」である。理事長は365日、6時半から10時まで携帯は24時間つながりっぱなしの状態で7年間働いており、「私は小間使いなんですよ」と笑う。一般就労に結びつけるには何が必要かというアンテナを常に持ち続け、職員にもその自覚を促している。たとえば、生活支援員とは「日常の生活、健康管理の相談を行う者」が一般的な定義として解釈されるが、そこからさらに踏み込んで、「就労するために必要な生活の相談をする者」として指導できるように職員に周知している。その努力が、就労支援A型事業所としては異例の多さである一般就労者7名(平成22年)という実績に結びついているのであろう。

障害のある職員に対しては、職場配置を慎重に行っている。温泉業務は接客、浴場管理、営業、食堂業務は、接客、調理補助、弁当製造、配達に細かく分け、適性を見極めて配置を行っている。(※業務については前表参照)

仕事上必要な場合は、知的障害のある人に計算能力を高める宿題を出し、家族の協力を得て「できる喜び」を分かち合う。そして、知的障害のある人には三者面談が欠かせないと理事長は語る。

また、同じ敷地内に、有限会社『マル平』があり、そこにも数名の就労支援A型サービス利用者が一般就労を果たしている。一般就労の姿が言葉の上でなく、目に見える形であることは、障害のある職員の前向きな感覚を育てるのに大きく役立っているに違いない。また、一般就労を目指す者のために、理事長自らが実習先を確保し、ジョブコーチ役を行い、職場定着を図っている。

5.今後の展望と課題

温泉という場所は、気持ちがほぐれてリラックスでき、地域とのつながりを図る上では最適の場所である。宣伝を控え、「地域のお客様第一」で行ってきた地道な努力が少しずつ実を結び、地域の方々に認知されるようになった。今後ますます地域の皆様に愛されるよう、土地の利を活かして、地元の特産物の委託販売も行っていきたいと、理事長はしばらく考えた後にゆっくり語った。

親亡き後ではなく、今できることは、一般社会に負けない心のタフさを育てること。社会に生きる技能が身に付くように、職員一同、活きる指導ができるように「日々前進」していきたい、と語る理事長の力強い目に確かな未来の希望を感じた。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。