暖かいこころで、不安をもちながら

- 事業所名

- 株式会社加賀田組

- 所在地

- 新潟県新潟市

- 事業内容

- 総合建築業(土木事業、建築事業、舗道事業、開発事業)

- 従業員数

- 350名

- うち障害者数

- 4名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 2 事務、営業 知的障害 1 清掃 精神障害 1 清掃 - 目次

1. 沿革

明治28年 「加賀田組」創業

昭和56年 小口径推進工法(サンドウォームオーガー)により特許権取得

昭和58年 「安全性・施工性に優れた隧道工法の考案」により科学技術庁長官賞受賞

昭和63年 新潟県議会庁舎建設工事で第1回公共建築賞「優秀賞」受賞

平成05年 酒田市営国体記念体育館で建築業協会賞(BSC賞)受賞

平成10年 国際品質保証規格ISO 9001本店認証取得

平成13年 国際環境管理規格ISO 14001全社認証取得

平成22年 鳥屋野潟南西部土地区画整理事業開発工事

2. 障害者の雇用にむけて

加賀田組では、障害者雇用にむけて行政・支援機関と相談と連携を行いながら、社内の受け入れ体制作りをすすめた。

(1)支援機関に相談

障害者雇用納付金制度の法改正による除外率の引き下げにともない、会社として障害者雇用率達成に近づけるよう、障害者を数名雇い入れたほうが良いのではないかという意見が社内から出たことが、雇用を考えるきっかけである。

しかし、当時、当事業所では、身体障害者以外の雇用経験がなく、またハローワークを利用した採用経験や、障害者雇用に関連する支援制度や助成金知識等もなかったため、その情報収集と障害者雇用の進め方について、障害者雇用納付金申告書の受付窓口である社団法人新潟県雇用開発協会(現新潟高齢・障害者雇用支援センター)に相談をした。

(2)行政・支援機関との連携

会社としては、障害者を雇い入れることで得る経験が必ず会社の財産になるという前向きな思いと、初めてのことに戸惑う不安との二つの思いを抱えていた。当時の雇用開発協会担当者からは、障害者雇用で生じる事業主・障害者本人それぞれの不安などを解消するために、ハローワークや障害者職業センターの利用と連携をアドバイスされ、約半年間、不安や迷いが生じるたびに、それぞれの機関との相談を重ね、雇用に向け前進をはじめた。

(3)障害のある社員の受け入れ体制作り

| ① 社内理解を深める |

障害者を受け入れるにあたって、まずは社内の理解が大切だと考えた。総務部長が中心となり、障害のある社員への積極的なあいさつや声かけ等、雇用にむけての文書を作成し、2度ほど社内に発信した。

障害者に対する社会的な認識の向上もあり、特に不安等の意見はなかった。ただ、精神障害者や知的障害者の雇用経験がなかったため、社員の認識や関心度が低かった事等も考えると、雇用してから不安等の意見が出てくるのではないかと心配はした。

しかし、実際に雇用をはじめてみると「社会的支援、地域企業として義務を果たすべき」や「障害のある方が生きがいを持って働けるように応援します」といった声が多く聞かれ、不安視するような声はでなかった。

| ② 障害者雇用他社の見学 |

障害者がどのような仕事ができるのか等、不安解消のため、すでに障害者を清掃業務で雇用している企業の見学を行った。見学した企業も当事業所と同様に、清掃業務を外部委託(5名)で行っていたが、そこに1名障害者を雇用していたため、当該事業所が目指す障害者のみで清掃業務を担当するという雇用形態とは少し違いがあった。

しかし、見学企業担当者の障害者と仕事をする中での体験談から、

| (a) | 指示命令系統が複数あると、障害者本人が混乱してしまう。 |

| (b) | 改善策として指示系統を一本化し、担当職員1名を配置し一緒に仕事をすると効果的。 |

という貴重な情報を得ることができた。

| ③ 配置部署・担当業務など雇用計画の決定 |

障害者雇用他社見学から得た情報などを踏まえながら、障害者職業センターのカウンセラーやジョブコーチとも相談し、清掃するエリア等を工夫することにより、2名を勤務開始時間をずらして雇用することにした。

(4)雇用に向けて

障害者職業センターからハローワークを通じて3名の紹介を受けた。業務にどの程度対応できるかも重要となるとのことで、実習を実施した。

採用にあたっては、以下の3点を重視した。

| ① | 安全面に考慮し公共交通機関での通勤が可能であること |

| ② | 担当清掃区域によっては、他の社員よりも早い就業開始時間に対応可能であること |

| ③ | 業務に対して、気分のむらなく取り組むことができること |

3名とも真面目にコツコツと業務に取り組んでいたが、通勤面や業務に取り組む姿勢の安定度を考慮し、2名(発達障害者、知的障害者)に絞り、3カ月のジョブコーチ支援を併用してトライアル雇用に移行し、雇用へとつなげた。

<< 工夫・配慮した点 >>

初めて受け入れる知的・発達障害者の障害特性や適切な対応方法について、ジョブコーチや職業センターカウンセラーに適宜、相談したり打ち合わせ会議を行うなどした。トライアル雇用開始時から、月別・上期・下期ごとに1人1人に合わせた目標や指導方法等を設定し、また業務フローもそれぞれに作成した。また、障害特性に配慮し、下記のような工夫をし2名が働きやすい環境整備を心がけた。

| ① | 毎月の実行計画の作成 総務と人事が中心となり、2人の月の目標や作業内容を明記した実行計画を作成し、本人達の勤務状態等の進捗状況をジョブコーチや指導担当者と常に共有できるようにした |

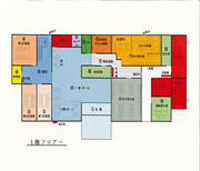

| ② | 分担表・工程表の作成 知的障害や発達障害の障害特性に、「作業指示は言葉だけではなく、本人達が視覚で確認できる指示方法がわかりやすい」という点から、清掃箇所分担表は総務部長自らが作成し、 |

- 各階ごとに図化する。

- 清掃しなくてよい箇所は赤色等の色分けをする。

- 清掃順に番号をふる。

等の工夫をした。 併せて、工程表も作成し、

- 各箇所での作業時間や作業内容を明記する。

- 使用清掃用具を写真入りで掲載する。

等本人達が理解しやすくなる配慮をした。

| ③ | 清掃業務の指導 清掃を指導する担当者と、総務課担当者との情報交換する機会を多く持ち、情報共有や一箇所に負担が集中しないようにするための工夫により、指導員と担当者の信頼関係の構築も大切にした。 |

| ④ | 社員の積極的な関わりと能動的取り組み 事務所内のゴミ集めでは、総務主査のN氏が付き添い、指導や確認を行った。 作業のしやすさを考え |

- 1人1つのゴミ箱を2人に1つに減らす。

- 収集漏れを防ぐため、ゴミ箱に番号を貼り、番号順に収集する。

- 燃えるゴミと燃えないゴミの入っているゴミ箱を見分けやすくするため、赤と青のシールをそれぞれに貼る。

等の作業をしやすくするための改善を行った。

これらの取り組みを始めたことにより、社内全体で一番身近なものを共有して使用するという意義やゴミの分別実施、シュレッダーの清掃等、当たり前のようになされていた作業を、自らできる範囲で実施する社員が少しずつ増えてきている。

また、人員不足やパソコン導入等により、とかく疎遠になりがちだった他部署間での人間関係を見直す機会となり、社内における基本であるコミュニケーション「朝の挨拶」や「ありがとう」等の言葉の大切さを再認識するきっかけにもなった。

| ⑤ | 勤務時間の調整 本人達の通勤にかかる時間や利用する電車時間に合わせ、勤務開始時間や終了時間については柔軟に対応した。このため、勤務開始時間は同時刻ではなく、1時間ずらすこととした。 |

3. 現在と今後に向けて

(1)本人たちの様子

| ① | 清掃指導担当者の指示が的確で、本人たちも作業がしやすいようである。また、少しずつではあるが、コミュニケーションも取れるようになっている。指導担当者やジョブコーチからの清掃終了時の声かけを行うことで、コミュニケーションのきっかけ作りをしている。 |

| ② | 知的障害者は、実習開始時は動作がゆっくりで、少々不安があったが、現在では自分のペースがつかめてきたようで、スムーズに業務を進められるようになってきている。 |

| ③ | 知的障害者はコツコツと作業ができる、発達障害者は精神的に不安定ではないかといったイメージでとらえていたが、実際に雇用してみると、2人とも仕事に取り組む姿勢は常に一生懸命で、大変助かっている。 |

(2)今後に向けての課題・不安

まだ雇用を始めて、1年たっていないため、冬の寒さや雪による通勤対策など健康面や安全面を心配している。天候等によっては、勤務開始・終了時間の再検討も必要ではないかと考えている。

また、慣れによる緊張感の欠如も懸念されるため、業務内容を組み替えながら作業にメリハリをつけ、緊張感と責任感が持てるよう、それぞれの適性と進捗状況に合わせて指導していきたい。

今後は雇用する障害者達からも要望等があれば話してもらいたいと思っており、本人たちの少しの変化に気づけるよう、家族も含め懇親会を開くなどしてコミュニケーションを積極的に取っていきたい。

4. 障害者雇用の方針と想い、インタビューを終えて

(1)障害者雇用の方針と想い

会社としては、仕事を学んでいく時間はかかっても、段階を踏みながら、ゆっくりと本人の自立につなげていけるよう、継続して勤めてもらうことが大切であると考えている。そして、本社は建設現場と違い、時間制約とノルマについて柔軟に対応できる業務が沢山あり、例えば、電球の交換など施設の維持管理業務も将来的に任せられるようになればと考えている。

現在建築業界は厳しい状況だが、障害者雇用が企業の社会的責任(CSR)にも目を向けていくことの良いきっかけになればとの思いがある。そして、今後数年間は、継続して実績を作っていけるように、大きなトラブルとなる前に、早め早めに関係支援機関に相談しながら、一歩一歩進めていきたいと思っている。

また、障害者雇用に向けた会社内のさらなる体制づくりも進めていきたい。まだまだこれから色々なことがあると思うが、大きなゆとりをもって見守りつつ、雇用している障害者達とも話し合いながら、関係機関との連携を密にし、会社としてバックアップしていきたい。

(2)インタビューを終えて

本当に多くの不安を抱えながら、でも前を向いて進んできた(進んでいる)ということが、言葉の端々に感じられ、筆者自身もあたたかい気持ちとある種の感動をいただいた。

障害者雇用を進めている、あるいは考えている事業所は、「どう進めたらよいのだろう。」というところから1歩進めていくことがとてもエネルギーのいることだと思う。当事業所が上手くいった点は、会社の社風などがベースにあることは間違いないが、その力を障害者雇用に注げるようにサポートした専門支援機関の力もあってだと思う。

今、障害者雇用を検討している事業所、あるいは既に障害者雇用をしているがどのように進めていけばよいのか困っている事業所はこれらの専門機関の扉をノックしてみてほしい。なにかよいアドバイスがいただけると思う。また、不安や愚痴も聞いていただける。一人で困らないで、援助を求めてみてほしい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。