障害者サポートセンターとともに障害者雇用と人材の育成にチャレンジ

- 事業所名

- 株式会社ヨシケイ富山

- 所在地

- 富山県砺波市

- 事業内容

- 夕食材料の販売、宅配

- 従業員数

- 260名

- うち障害者数

- 9名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 2 1名、営業管理職

1名、加工製造業務内部障害 知的障害 7 7名、加工製造業務 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社ヨシケイ富山は「楽しい食卓、明るい家庭」を理念に夕食材料の販売と宅配を主業務として昭和53年2月にスタートした。現在では富山県内に6営業所、石川県内に6営業所、岐阜県に3営業所(県外事業所はそれぞれ別法人)を販売拠点として、事務配送センターからヨシケイならではのオリジナルメニューを「おかず倶楽部」として必要な分だけの夕食材料をご家庭にお届けしている。現在も、ヨシケイ・グループとしてここ富山県砺波市を中心に、家庭の食卓を通じてお客様の幸せな暮らしに役立ちたいと考えている。

また「ヘルシーメニュー」として高血圧、糖尿病などの成人病に悩みをもつ人、あるいは健康を真剣に考えている人に栄養バランスのとれたメニューを個別に提案する事業や、全国各地の名産で季節ごとの「特別販売品」の企画をたててお客様にすすめている。

「ありがとうございます、ヨシケイです」の言葉に思いをこめて、みなさまへの感謝の気持ちも忘れることなく、心と心のつながりや出会いを大切に、地域のみなさまに親しまれる企業として努力をしている。

障害のない者、障害のある者の分け隔てなく、互いに理解し、思いやり、助け合いの精神で気持ち良く仕事のできる職場づくりに努めている。

(2)障害者雇用の経緯

平成2年7月に知的障害者をハローワーク砺波の紹介により初めて雇用した。このKさんは、とても努力家で、平成21年の全国障害者スポーツ大会の富山県代表として出場しており、陸上の部の1500mで1位(金)、800mで2位(銀)という好成績を獲得した経歴の持主で、現在は長距離(10キロ=1万m)に挑戦し、成績も36分台ということだ。

Kさんは、障害者の中心的役割を担っている。

Kさんが入社してから、しばらくは障害者を雇用する機会に恵まれなかった。

障害者雇用に積極的に取り組み始めたのは平成19年に入ってからである。きっかけは重度知的障害のMさんである。

Mさんは、となみ総合支援学校在学中に学校の支援を受け、職場実習を行い、卒業後は短時間雇用から始まり、今では一般職として社会保険にも加入している。

朝は、一日も遅刻せず就業時間前には出勤しており、病気等による休みは1回もとったことがない。作業長から指示されたことはキチンとこなし、みんなからはとても信頼されている。

このとなみ総合支援学校との繋がりから、ハローワーク砺波を通して障害者サポート支援センター「きらり」を紹介されたが、その「きらり」の支援をいただいたことがキッカケで、当社での職場体験を経ての本格的な障害者雇用が加速することとなる。現在は、身体障害者2名、知的障害者7名を雇用している。その詳細は、次項で述べるとおりである。

2. 取り組みの内容

(1)募集・採用について

| ・平成 2年7月 知的障害者1名採用・・・ | 現在21年間継続勤務中。 |

| ・平成19年4月 知的障害者1名採用・・・ | となみ総合支援学校在学中に職場実習を経て新卒採用。 |

| ・平成22年1月 身体障害者1名、知的障害者1名それぞれ採用。 | |

|

・・・

|

「きらり」からの紹介。職場実習を経て採用。 |

| ・平成22年5月から23年3月までの間に身体障害者1名、知的障害者3名採用。 | |

| ・平成23年5月 知的障害者2名 ・・・ | ハローワークの紹介によるトライアル雇用活用後本採用。 |

平成19年採用者Mさんの仕事ぶりが障害のない人と比べても遜色がなく、コンテナや野菜置き場の責任者としてプライドをもち、熱心に勉強し、質の高い仕事をしようとする姿勢は周りからも高く評価されている。

そこまでの道程には、受け入れ側が同じ職場の仲間として迎えることや、障害を理解すること、できることできないことの見極めをすることが必要であり(これは「きらり」の助言でもあるが)、充分に話し合い、納得の上で配置転換をするなどの配慮をしながら社会人としての自立と成長の後押しをしてきた。

その結果、重度知的障害者が収益性・効率性に欠かせない戦力にあることを教えられた。

この頃から特に繋がりが多いのは、

| 富山県立となみ総合支援学校(進路指導担当教諭) |

| ハローワーク砺波(雇用指導官) |

| 障害者サポートセンター「きらり」(就業・生活担当) |

| 富山障害者職業センター(ジョブ・コーチ) |

の皆さんで、職場実習からずっと見守っていただいた。就労状況を気にかけていただき心配して何度も現場(工場)の様子を見に来たり、助言をいただいたりした。このため、障害者雇用に慣れない私たちが安心して障害者の就労指導にあたることができた。この職場実習から当社の作業状況を見ていただき、実際の就労を支援していただくという行程は、今でも続いている。周りの人々のバックアップがあってこそ、ここまでやって来られたものと思うし、今後も皆さんの支援なくしてはやれないものと考えている。

過去の雇用において、障害者の解雇はお陰様で一人もない。

活用した制度や助成金は、以下のとおりである(主なもの)。

平成19年9月 障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)

平成22年7月 障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)

(以下、続くので省略)

具体的な作業をいくつか紹介する。

| 1 | 朝の商品出荷作業における商品の補充、空き箱の整理(業務内容) 商品の入った段ボールがたまっていても状況把握(当時)ができないため、作業手順をきめ細かに指導。 |

| 2 | 出荷後の整理・整頓(業務内容) |

| 3 | 食品梱包用のセットボックスのふたの整理(業務内容) ふたのシールを見ながら種類別に分別する。時々、間違える(当時)ことがあるので、声かけ指導をする。 |

| 4 | カット野菜の袋詰め(業務内容) 定まったグラムにカットしたカット野菜をすぐに袋に詰める作業。カットした野菜がたくさんたまらないよう指導する。 |

| 5 | ミラーマット箱(冷凍商品の梱包と保護のための保冷マット)の整理 セットボックスから回収されたミラーマット(保冷マット)を、翌日も使用しやすいようきれいに揃える。きれいに揃えることがなかなかできないため(当時)、声かけして指導する。 |

平成23年5月 第1種作業施設設置等助成金

(自動シートシャッター 3箇所)

| 自動シートシャッターを設置することで、作業場間の移動がスムーズになると共に、(障害者の)作業効率・安全性など職場環境の改善を図った。 |

(2)障害者の業務・職場配置

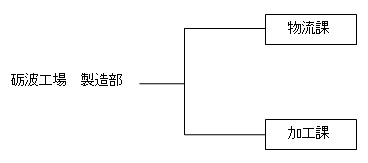

|

| 砺波工場の業務組織は上記のとおりだが、障害者の皆さんにはこの製造部(主にその中の物流課)に所属していただき日々の作業にあたってもらっている。 まず、細分化された職務に障害者を1ヶ月間配属し、配属先の責任者の視点で「できることは何か」を見定め、障害の程度、能力、意欲、体力に応じて適正と思われる業務に配置をする。1日の作業工程と各作業内容は概ね次のとおりである。 |

勤務時間 午前6:30 ~ 午後3:30まで(途中休憩時間1時間)

食品出荷作業

午前6:30より作業が開始となる。

※砺波工場における障害者の作業内容について

- 洗浄機を使っての保冷材及びセットボックスの洗浄作業(身体障害者1名、知的障害者2名)

- セットボックスの蓋の整理

- セットボックスの運搬

- ミラーマットの整理

- 野菜の運搬

- ジャガイモ、玉ねぎセンサー機操作(知的障害者1名)

- 野菜の梱包

- 野菜の袋詰め

- 当日出荷用セットボックスのトラック積み込み作業

- 冷凍庫内の整理(プレハブ冷凍庫5か所を身体障害者1名、知的障害者4名がそれぞれ責任をもって管理する。)

現在働いている何人かを紹介する。

現在、トライアル雇用期間中のTさん(重度知的障害)。返却されたセットボックスの整理・整頓やふたの整理をしているところの写真である。

身体障害のAさんは、洗浄担当。彼は、22年1月から採用しているが、今では障害者のリーダー的存在。

Aさんと同じ洗浄の職場で頑張っている重度知的障害のSさんは、となみ総合支援学校から入社。元気一杯の20歳。

最後に、明るく私たちの取材に応じてくれたTさん(知的障害)を紹介する。前の職場にいた時は辛くて泣いたそうだが、ここではそんなことはないと言って、タイムカードを見せてくれた。自転車で通勤している。特技は「お寿司を食べること」だそうである。

3. 取り組みの効果、今後の展望と課題

(1)取り組みの効果

工場内の作業工程を細分化し、どの工程にも適性・能力に応じて適切に配置することにより、障害者の職域が広がったと思う。各セクションにおいて、障害のない人も共働することにより、日常のコミュニケーションを通じて障害に対する理解も一層深まった。

セットボックスやふたの選別作業をするスポーツマンのKさん。左端

総務担当マネージャーは、「障害のない社員と何ら変わることなく仕事に専念してもらっています。逆に私たちが教えられることの方が多い」と言っていた。

(2)今後の展望と課題

今ほど「食」に敏感な時代はないといっても過言ではない。

「食」についての関心の高さはテレビや新聞等のメディアを見れば一目瞭然である。安さもさることながら「安全」で「安心」を食に対して求められている。

「安全」「安心」というのは口(くち)でいうほど簡単なものではない。ここ砺波では「焼肉店」における食中毒事故が発生した。障害者を雇用しながら、安全基準を守るためにどのように指導していけばいいのか不安に感じていた。

この不安を払拭してくれたのが、障害者サポートセンター「きらり」である。きっかけとなったのはMさんで、となみ総合支援学校(当時は養護学校)の在籍中から先生の指導を得て職場実習を受け入れていたが、「きらり」の支援や富山障害者職業センターの協力を得ることで本人のやる気と才能を引き出していただいたと思う。

彼女の頑張りのお陰で「あぁ、障害のある方も我々と一緒なんだ」という意識だけではなく、職場に新しい風=変化を生みだすことになった。それは「やるなぁ」という新鮮な驚きとともに私たちにも頑張らなくてはという刺激を、障害のない者に与えることとなった。管理者にも「きらり」や富山障害者職業センターの支援で作業における事細かな指導の仕方から見守り方まで教えてもらい、一足飛びではないけれども着実な歩みを感じることができ、障害者雇用に自信を持つことができるようになった。それは、食の「安全」「安心」を守ることができるという確信にまでなり、今日のように障害者の受け入れができるようになった。

私たちの生業は、『食』である。そこから外れることはない。東日本大震災にもあるとおり怖いのは「風評」である。小学校などの給食でたまにあるのは、食事の中に髪の毛や釘が混在し、そのまま供出されてしまうことである。この原因は、『慣れ』である。マンネリといってもいいかもしれないが、障害のない者ほどこの病いにかかりやすい。自分は大丈夫という日頃の習慣が表れやすい。これは私たちも同じである。

しかし、Mさんの『障害を持っている人ががんばっている姿』を目のあたりにした人たちの衝撃はこの『慣れ』を吹き飛ばしてくれた。そしてそれを契機に障害者の雇用に自信を持つことができるようになった。もちろん、私たちだけでこれを押し進めることはできない。ハローワークの指導官や「きらり」、富山障害者職業センターのジョブ・コーチの支援を得なくてはならないことである。

毎日、私たちの職場から何トンもの食材が搬送され、お客様の楽しい食卓作りのお手伝いをさせていただいている。その中に1本の『釘』が混入していたとしたら、どのような状況を作り出すかは云わずもがなのことである。障害者も障害のない者もともに分け隔てなく自らを律することが求められている。私たちがお届けする「安全」で「安心」な“食”を守るため、ともに手を携えて一つ一つ積み重ねていくしかないと考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。